吐蕃职官管理制度之宗教因素考析

2013-09-19朱悦梅

朱悦梅

(西北民族大学历史文化学院,甘肃兰州 730030)

松赞干布于7世纪初建立吐蕃王朝之后,接受了吐蕃赞普时期的苯教传承,佛教也于此时传入与盛行,两种宗教文化都在社会管理过程中通过僧人的参与发挥着一定的影响,并导致宗教势力对社会管理与控制的直接介入,最终为西藏社会政教合一政治制度的形成奠定了宗教文化基础,并对吐蕃王朝分裂以后的西藏地区社会控制及其管理制度的形成产生重要影响。

宗教文化与宗教势力得以融入吐蕃世俗社会的管理当有一定的合理性因素存在。藏文史料一般重视宗教史而略于政治史,甚至将世俗社会也纳入宗教万神殿系统之中,故而藏族社会发展史往往成为宗教史的附庸。本文拟通过对敦煌等地出土古藏文文献和宗教史籍中与社会管理有关内容的裒辑与分析,探讨吐蕃王朝时期职官管理制度的变化与宗教文化的关系,以世俗与宗教及其文化因素在社会管理层面所发挥的影响和结果为线索,讨论吐蕃职官管理制度的形成、发展与特点。进而从社会组织体系管理中的宗教文化的渗透情形,观察吐蕃政教合一制度形成的社会心理与文化诉求。

一、吐蕃王朝建立初期的早期宗教心理及其社会管理模式

苯教史书一般认为苯教从天赤七王开始广为流传,到辛饶米沃(gshen rab mi bo)时开始了雍仲苯教(gyung drung bon),虽然辛饶米沃的真实性已无法考证,但其作为宗教代表人物在社会生活中发挥的作用,却是探讨宗教心理与世俗管理的早期融合轨迹不可不追溯的。据石泰安统计,在敦煌文献中苯教祖师辛饶(gshen rab mi bo)的名字多有出现,名字前面时常冠有pha(父亲),其身份在文献中也并非为苯教祖师,而是以祭祀者的身份出现,说明苯教徒们享有受尊崇的地位。这种专司占察天象神意以卜吉凶之人,称做“格本”(sku bon)[1],即苯教巫师。

神赋的超人能力一旦赢得必要的尊重,也就很容易与统治者结成同谋关系,这在人类早期社会生活中有一定的共性,如张光直先生对商人制度进行研究后指出:“从商人占卜的频繁和内容我们可以知道……掌握有这种智慧的人便有政治的权力。因此在商代巫政是密切结合的。”[2]同样,在吐蕃王朝时期,祭祀的职能,只有与赞普王权的维持与巩固相结合,才有机会与政权相融合,并获得在特定社会生活中参与管理甚至直接管理的机会,也因此而渐渐地融入吐蕃的职官体系之中。汉文史籍及古藏文文献中虽无相关内容的记录,但社会生活的进程中杂糅着的宗教的、王权的、秩序性要求下的行为及其内容,却有助于从中梳理出社会管理层面的系统与制度之间的关系。据《布顿佛教史》、《土观宗派源流》等史料记载,从聂赤赞普(gnya’khri btsan po,传说中的第一代赞普)到拉脱脱日年赞(lha tho tho ri gnyan btsan)期间,实行“以苯教治其国”的政策。从拉脱脱日年赞之后直到公元8世纪早期,苯教巫师仍然有很高的政治地位,他们除了为国作法祈福外,还参与政治经济等重大事项的决策活动,并以御用巫师和身前法师的身份,长期身处赞普身旁,位列谋臣的高位。故敦根群佩在谈及“格本”一词时,认为即“敦那敦”(mdun na‘don),译自梵语的“补热黑答”(pu ro hi ta),为辅助国王者[3]。苯教僧人在赞普的社会管理过程中无疑发挥了重要功能,而学术界所谓西藏古代赞普时期的苯教治国观点[4]的认可即源于此。

吐蕃王朝兼并青藏高原各部落后,与社会控制的要求相适应,在部落联盟的基础上产生了与王权集中要求相适应的社会管理体系,这套管理模式就是以保障部落贵族利益以及维系贵族与赞普王权之间层级关系为基础的告身制度。

告身制度是吐蕃王朝建立初期以部落军事联盟为基础的社会组织管理制度的基础,也是吐蕃王朝建立后以赞普王权为中心的职官体系的基础。在告身制度中,宗教人员所从事的职掌主要处于职官体系的较低阶层,且其官职与其宗教性质相关。这亦与吐蕃部落以军事联盟为特征的情形相吻合,即只有贵族才能以其军事实力在部落联盟中享受相应的地位。也正是由于告身制度的“别贵贱”[5],在吐蕃王朝职官体系的完善过程中,起了区别等级的功用。特别是在吐蕃王朝的律例条文中,以告身的等级作为享受不同法律责任与义务的直接标准。因此,被授以小银文字苯教徒之类的宗教僧人,虽然与贵族阶层有着密切的关系,但其身份仍以护佑赞普政权或贵族权力为主,虽参与社会管理却无实职。

上列告身等级中还有寺院阿阇梨一职。在敦煌出土文书中,寺院阿阇梨系吐蕃之僧官教授或僧统,为僧侣中的高级阶层。而他们的身份仍排列在武职的颇罗弥告身之下,并由“寺院”一词加以限定,规定了他们的活动范围。可以认为,他们是当时的宗教官员,即寺院阿阇梨与持咒者,尚未完全进入世俗官职行列,但在寺院体系内部,他们已然拥有了相应的权力,有资格获授大银文字告身,彰显出其特殊的身份,也暗示着他们具有参政的潜在要求。

从宗教僧侣在社会组织生活中的位置,可以看出苯教文化与世俗生活的结合轨迹。学界从宗教美学内涵的角度对羌族文学作品《羌戈大战》的研究表明,这种现象传达了神人同形同性的宗教信条[6]。吐蕃王朝及其以前的赞普时期,同样在其宗教信仰层面表现出神人同形同性的宗教信条,这也正是吐蕃王朝时期的宗教势力具备了天然的融入世俗权力的基础。在吐蕃王朝建立之初的以告身制度为基本模式的管理体系中,宗教人员所从事的职掌还没有完全脱离宗教事务,即其在世俗社会管理框架中已占有一席之地,但对世俗世界的直接管理还是模糊的,是神人同形的宗教身份保证了他们得以处在赞普王权的架构之内。

二、佛教势力与政治核心结合后的吐蕃职官管理制度

吐蕃王朝时期的佛教,史称“前弘期佛教”,由于它流传于王室贵族阶层,又称为“王室佛教”、“贵族佛教”或“上层佛教”[7]。可见,佛教因素及其佛教势力一开始就与吐蕃王朝的统治阶层关系紧密,于是,其在吐蕃王朝的职官体系及管理制度中所发挥的作用,当不容忽视。

借助神力融入社会管理,帮助赞普治理国家,这不仅是受当时生产力水平制约的,也是赞普为加强王权而主观需求的。吐蕃王朝时期,苯教与佛教的僧侣都有担任官职的,初期是苯教僧侣在宫廷中担任巫师、咒师等,并不直接参与国政,至赤松德赞时期,佛教战胜苯教,在吐蕃取得优势地位以后,佛教僧人便借其与统治阶层的关系而开始参与国政,这就是所谓的僧官系统,藏文作shos-blon,其中位高权重的当属钵阐布(ban-de-chen-po)。

钵阐布,即僧相,作为重要的吐蕃高级官员,多见诸于史籍,如《唐蕃会盟碑》者位列第一的就是由僧侣充任的“□□□□□□政同平章事沙门 钵阐 布 允 丹”,藏文原文作bkav-chen-po-la-gtogs-te-phyi-nang-gnyig-la-dbang-zhing-chab-srid-vdsim-pa-ban-de-chen-podpal-chen-yon-tan[8]。据考,钵阐布“职掌同于宰相,且列于众宰相之首,参与决策一切军国大事,是吐蕃中央政府的决策人物。不同于以往大相的是,由于是出家僧人,不可通统领军事,是纯粹的文官。”[9]钵阐布虽为僧官的首领,地位却在贡论之上[10]。僧人进入吐蕃王朝的社会管理层后,最高职官达到世俗贵族官僚的最高级别,这是吐蕃僧人地位稳固的直接表现,而僧人是如何实现由低级侍从向高级官僚身份的转换呢?这是直接关乎吐蕃王朝时期职官管理制度的基础的问题。

为了借助僧人的作用来维护王权的稳定,赤德松赞时期专门制定盟约以保障僧人的地位,当时立有《噶琼寺赤松德赞盟书誓文碑》,曰:“赞普子孙从幼年起直到掌政止,均需从比丘中为其委任善知识,使之学习佛法并尽量铭记在心。”[11]这表明佛教文化开始从满足民众精神需求走向为政治统治提供理论基础。正是在这种背景下,以灭佛著称的吐蕃王朝末代赞普朗达玛也并不是一开始就排佛。据研究,朗达玛从小就受到严格的佛法教育,对佛教有着深刻的了解和感情,执政初期,还“兴建祖拉康与佛塔,改造旧寺,在天人之间,或日月之间正法永住,祈愿成为众生福德之根本。”朗达玛“灭佛”实为旧贵族势力借朗达玛之名进行的抑佛[7]。反观之,则表明在赞普王室中,佛教文化在其社会生活中的影响已经相当深厚。

吐蕃王朝的社会管理制度是以赞普王权为中心的贵族官僚体系,而维系这套官僚体系基本权力与义务的则是告身制度,也就是说,告身即是这种贵族统治的直接保障,也是官僚贵族地位的基本象征。因此,僧人要真正进入赞普王权的贵族官僚体系,首先要解决身份问题。赤松德赞赞普时得宠的大臣娘·定埃增桑布,原是一位来自那囊氏家族的侍从,他曾随敦煌高僧摩诃衍修习禅法,由于“他精进于禅修,并堪任于日以继夜不饮不食持续地住于止中,且证得天眼通。他亦引擅于修禅为荣。”[12]后来,他遇上印度大学者无垢友①无垢友(Vimalamitra),历史上同名者有二,此为印度9世纪初的密教学者,于赤松德赞王(742—797年)殁后前往西藏,传布《大圆满心点》等法要,但无法见容于西藏佛教的正统派。此无垢友为西藏佛教宁玛派的祖师之一,著作在北京版藏文《大藏经》的怛特罗部(rgyud vagrel)和中观部(madhyamika)中多有收录。学习密法,传承大圆满心部法,被赤德松赞任命为钵阐布,参与政治事务的决策活动,地位颇尊。这是所能发现的以非贵族的僧人身份入仕高级臣僚的较早例证。

非贵族出身的僧侣随着身份地位的提升,就会做进一步提升社会地位的要求与努力。从《拔协》等藏文文献关于教法史的记载中,就有僧人与贵族争夺利益的情况。赤松德赞时期,位列世尊宗师的益希旺波提出“为使三定所依常久住世,便请赞普决定给三宝所依300户民众以为供奉,每个沙弥以3家民户供养之,并决定不给贵族出身者特权,权力归于化徒比丘”的建议,这一要求表面看来是向赞普王权申请经济特权,背后则为提高僧人社会地位,特别从财力上升格到贵族阶层做铺垫。益希旺波的这一请求虽遭到了那囊氏等贵族的反对,但依然获得了赞普的支持[13]。寺院经济的实现,在《楚布江浦建寺碑》中得到印证:“作为寺产之民户及产业之上,不征赋税、不征徭役、不取租庸、罚金等项……此神殿之供养顺缘民户作功德回向及使用,亦如尚·聂多所施、所行,回向严以诏示。今后,倘聂多子嗣断绝,一切所辖之地土、所领之属民,赞普不再收回,并不转赐他人,均增赐为此神殿之供养顺缘。如此分布诏矣。”[8]180寺院经济为僧人带来的不仅仅是财富,还有相应的社会地位。

藉由财力上与贵族相比肩之势,通过“别贵贱”的告身制度,高级僧侣进一步谋求显贵之位。佛教僧侣作为代表吐蕃赞普的要员参与唐蕃盟会早已为学界所熟知。比丘参政,似乎首先需获告身,才有资格置身相关的职官体系当中。西藏昌都地区察雅县香堆区仁达乡丹玛山崖上的摩崖刻文记印证了这一点:

猴年夏,赞普墀德松赞之时,宣布比丘参加大盟会,赐给金告身以下的官衔……唐蕃和谈始□,参与和谈者为堪布廓尔·益希央、比丘达洛塔德、甘·南喀娘波。为了赞普之功德与众生之福泽,造此佛像,祈愿[14]。

这条铭刻表明,僧人在参与政务之前,也如军功贵族那样先封授告身,在具有贵族身份后,方可与其他贵族官员一同代表赞普的政权出仕政治活动。也就是说,僧人首先通过拥有丰厚的财产,从经济实力上取得与贵族相埒的社会地位,再通过告身而获得政治地位,便具有了与世俗贵族相当的政治资本,进入吐蕃王朝的贵族圈。而较世俗贵族官僚更多一层的宗教知识,更助其一步步登上权力的顶峰。

在赞普王权与贵族世袭权力之间不断产生矛盾的社会状态下,一方面,利用宗教的神权天授有助于缓解赞普与诸贵族之间的矛盾;另一方面,宗教派系的对立有利于赞普对贵族势力进行制衡。如前述僧侣集团的代表益希旺波与贵族集团之间围绕僧人经济特权的争议,不排除是赞普为树立绝对王权而豢养的对立势力。反过来,宗教势力介入政治,必然对王朝的职官体系及管理制度产生一定影响。宗教力量的介入,特别是赞普对佛教的利用与信任,出现“赞普将一切都奉献给出家僧人,政事按佛法办理,权力归于比丘”[13]63的局面,成为佛教与政治结合、佛理与政治制度结合的理论基础,也为西藏地方政权走向政教合一奠定了基础。

佛教与吐蕃王朝的管理制度相结合的最为直观的表现,是吐蕃王朝在部落联盟制基础上实现赞普王权制的过程中,佛教行为与盟誓制度的结合,为政教合一管理模式的建立奠定了早期基础。《贤者喜宴》载:

第一诏书:此赞普墀松德赞之时,蓝纸写以金字,并置于金画之内的盟誓诏书存于桑耶寺库府之中,现据此书写之:

任何时候均不得毁弃三宝之誓文,其副本存于金画之内。……

当于羊年春正月十七日建造了寺院之时,自此之后吐蕃遂建三宝。而赞普父子及母后均赌咒发誓不毁坏佛事。随后则写此由内外大小一切臣工所做之盟誓文书。

……

从此以后,世世代代亦应如今之赞普父子一样发誓,并信守不渝。元老大臣亦已发誓。如是,对所举行之盟誓,十方诸佛,一切正法、一切发大乘心之僧侣、我佛及一切声闻者、天地各级诸神、吐蕃地区之神、一切九尊诸神、龙、夜叉及一切非人,敬请彼等作证,以使知此盟誓不得改变。如果不按盟誓行事,或者欺骗三宝并予以诅咒,则令众生转生地狱。若遵循盟誓行事,则一切(众生)可获正等觉及现等觉。

有关叙述佛法在吐蕃前后产生情况之文书有正副两本,如是之抄本共十三份。其中一份置于地窖,两份盖印之后分存于大昭寺及红岩桑耶寺。十份均于(文书)下部盖印,分另置于大昭寺、桑耶寺、昌珠之扎西拉玉寺、玉宫所属僧团、逻娑之汉人所建小昭寺、红岩三界不变解脱寺、勃律地区、香雄地区、多麦及各地方长官,对于上述诸寺院之僧才各赐以盟誓文书一份 [11]183。

由此可见,世俗社会组织生活中充斥着宗教内容,佛教以其宗教神性功能在世俗管理层面发挥主导作用,也就是说,职官体系以僧人入仕而改变了世俗王权话语与宗教话语的比重,当这一比重被彻底打破,则意谓着世俗权力让位于宗教权力。尽管这种转换在吐蕃王朝时期并没有真正实现,但这种社会制度的管理模式已经初现雏形。

三、从敦煌文献中僧官系统的特征看宗教对吐蕃社会管理的影响

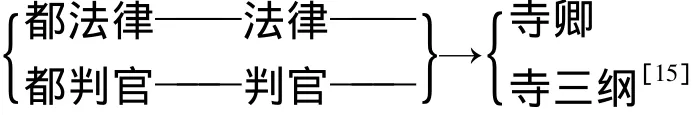

关于吐蕃占领敦煌60年期间(786-848年)的僧官系统,前贤学者已有详细的考论。大体划分出为前后两个阶段,以810年为界,前段沿袭了中原制度,僧官系统为:

都僧统 (僧统、副僧统)——都判官——判官——寺三纲

后一段的僧官系统为:

都教授——副教授——

从吐蕃僧官系统的变化可以作如下推论,即吐蕃的僧官制度是在僧人集团建立后为管理僧人组织而设立的,由于其设立基础离不开吐蕃世俗社会的管理模式,一定程度上体现为世俗官僚管理模式。这种模式虽然是宗教功能的辅助,却将宗教管理与世俗管理从形式上统一起来,而吐蕃王室对赞普权力天授观念的要求,无形中又将之统一在社会控制的管理体系之中。因而,在吐蕃势力占领敦煌地区后,很快在当地原有僧官系统的基础上,结合自身特点,形成了一套新的僧官系统,也就是从第一阶段演变到第二阶段。

对敦煌文献中的教团役簿、酒帐等文书的研究可以看出,敦煌当地的吐蕃僧官,如都司等,频繁地“送、请、迎、设”使府官员[16],可见吐蕃的僧官与世俗官员关系密切。与之相较,唐朝的僧官与地方世俗官员产生一定关系是在上元二年(761年)或宝应元年(762年),这一年,会稽开元寺昙一以律宗大师的身份,被当时出任浙东东道节度使的国相王公(据考为王璵)“请为僧统”[17]。这种请僧统出任地方节度僧官的做法,据研究可能与王璵出身祠祭使有关,王节度此举后为其他节镇牧伯所仿效[18]。但是,这种僧人充任地方僧官的做法并未真正形成僧人在官僚系统中占据固定位置的制度体系。即使在敦煌,吐蕃占领时期达到较高地位的僧官们,“在归义军时期,僧官的地位又有所下降。”[15]也就是说,同样具有宗教功能的高级僧侣,在不同的社会管理模式中,对职官管理制度的影响是不同的。

与唐朝的僧官系统及其管理模式相比,两者的差异性亦反映出宗教文化影响因素在吐蕃王朝社会管理方面比重非同一般。

四、结语

综上所述,可以反映出宗教因素在吐蕃职官管理体系中的演变轨迹:苯教兴盛时期,苯教巫师以御用巫师和身前法师“格本”的身份,凭借长期身处赞普身旁,担任低级职官,并出现了渐融于吐蕃的职官体系的机会。佛教传入吐蕃后,佛教僧人开始为吐蕃王权所倚重,地位开始提升。地位的提升并不能直接使其成为贵族中的真正成员,于是,他们首先从财力上努力营造成为贵族的资本,再凭借参与社会管理而获封高级告身,从贵贱身份等级上实现真正的贵族化之后,便成功挤身于原来只有世俗贵族才能进入的官僚体系之中,并凭借宗教知识而较之世俗贵族更加显赫,为日后西藏地方政权的社会管理模式与职官体系的宗教化奠定了基础。吐蕃王朝职官体系的这一演变过程中,反映出“宗教话语的最初建立,便不是纯粹的宗教行为,而是在世俗权力的主导下生成。”[6]217

吐蕃王朝时期,一方面,宗教力量成为吐蕃王朝赞普王权控制部落贵族的工具;另一方面,宗教力量凭借赞普王权实现了对世俗管理的渗透,在吐蕃王朝内政管理体系中占据重要地位。这是吐蕃宗教职官体系的发展脉络。

福柯认为:“权力制造知识(而且,不仅仅是因为知识为权力服务,权力才鼓励知识,也不仅仅是因为知识有用,权力才使用知识);权力和知识是直接相互连带的;不相应地建构一种知识领域就不可能有权力关系。”[19]宗教,作为知识体系的重要来源,不可避免地与权力相结合。在吐蕃王朝建立之初,具备这样的土壤,特别表现在对外来宗教的优容与利用,这也成为吐蕃王朝结束后青藏高原仍能控制在政教合一的社会管理体系之下的社会基础。

“赞普(btsan-po)、王子(rje)、后妃(btsunmo)、小邦王子家臣(blon)、外戚亲贵(zhang)、带兵的元帅(dmag-dpon)、千夫长(stong-dpon)、钵阐布(chos-blon-dpal-chen-po)等组成了一个庞大的统治者集团。”[8]7钵阐布一职,在吐蕃王朝官僚体系中具有至高权力与地位。藉由这一崇高地位,一方面确立了僧人的政治地位,便捷了他们参与国家政治统治的途径,另一方面又强化了佛教在意识形态领域的主导作用,为佛教思想在社会心理诸方面产生直接作用创造了条件。反过来,又推动了佛教治国、僧人治国理念的实现,为后世宗教官僚体系权力大于世俗管理体系、王权与教权合并现象的形成铺平了道路。

[1]第五世达赖喇嘛.西藏王臣记[M].郭和卿,译.北京:民族出版社,1983:14.

[2]张光直.中国青铜时代(二集)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1990:101.

[3]根敦群佩.白史[M].法尊大师,译.兰州:西北民族学院研究所,1981:9.

[4]王森.西藏佛教发展史略[M].北京:中国社会科学出版社,1987:1.

[5]新唐书:卷216“吐蕃传”[M].北京:中华书局,1975:6072.

[6]苏宁,徐国彪.羌族民间文学中的宗教权力话语分析——以《羌戈大战》为例[J].西南民族大学学报,2010(10).

[7]索南才让.关于吐蕃佛教研究的两个问题——顿渐之诤和朗达玛“灭佛”[J].西藏民族学院学报,2003(5).

[8]王尧.吐蕃金石录[M].北京:文物出版社,1982:14.

[9]陈楠.吐蕃职官制度考论[M]//藏史丛考.北京:民族出版社,1998:38.

[10]陈庆英.试论赞普王权和吐蕃官制[J].西藏民族学院学报,1982(4).

[11]巴卧·祖拉陈哇.贤者喜宴——吐蕃史译注[M].黄颢,周润年,译注.北京:中央民族大学出版社,2010:245.

[12]Longchen Rabjampa.The Practice of Dzogchen[M].New York,1996:118.

[13]拔塞囊.拔协(增补本)译注[M].佟锦华,黄布凡,译注.成都:四川民族出版社,1990:47-48.

[14]恰白·次旦平措.简析新发现的吐蕃摩崖石文[J].郑堆,丹增,译.中国藏学,1988(1).

[15]谢重光.吐蕃占领期与归义军时期的敦煌僧官制度[J].敦煌研究,1991(3).

[16]施萍亭.本所藏《酒帐》研究[J].敦煌研究,1983(创刊号).

[17]宋高僧传:卷14“唐会稽开元寺昙一传”[M].北京:中华书局,1987:353.

[18]谢重光,白文固.中国僧官制度史[M].西宁:青海人民出版社,1990:115.

[19]刘北成.福柯思想肖像[M].北京:北京师范大学出版社,1995:220.