中国多变根毛霉感染性皮肤接合菌病13例回顾性分析

2013-09-11尚毅方伟廖万清

尚毅 方伟 廖万清

(1.北京海军总医院,北京 100037;2.上海长征医院皮肤病与真菌病研究所 全军真菌病重点实验室 第二军医大学附属长征医院皮肤科,上海 200003)

接合菌病(Zygomycosis)是由接合菌门(Zygomycota)真菌 (主要是毛霉目和虫霉目)侵犯免疫功能低下或正常宿主引起的感染性疾病,近几十年来呈现出逐渐增长的趋势[1]。依据感染部位,接合菌病可分为五种临床类型:鼻脑型、肺型、皮肤型、胃肠道型以及播散感染型,其共同特点是病情进展较快,易侵犯血管引起血栓栓塞及组织坏死[2]。其中皮肤感染型仅次于鼻脑型和肺型居第三位 (约占接合菌病19%)[1]。国外文献报道,皮肤型接合菌感染病原体主要有:少根根霉 (Rhizopus arrhizus)、伞状犁头霉 (Absidia corymbifera)、微小根毛霉(Rhizomucor pusillus)、灰色小克银汉霉(Cunninghamella bertholletiae)、瓶霉 (Saksenaea vasiformis)以及雅致鳞质霉 (Apophysomyces elegans)等。近年来,我国陆续报道了多例多变根毛霉 (Rhizomucor variabilis)感染所致的皮肤接合菌病[3-5]。为进一步明确其流行特点和临床诊疗特征,本研究系统性回顾分析了1991年至今我国报道的13例境内感染病例。

1 方 法

以“接合菌病”、“毛霉病”、“多变根毛霉”、“皮肤感染”以及“中国”等为关键词,从“Pubmed”、“重庆维普”、“CNKI系列数据库”以及“万方数据库”等数据库系统搜索所有相关的相关文献报道。所有纳入病例均以病理诊断或真菌培养作为诊断标准,而且有明确的病原体菌种鉴定。根据文献报告,采集所有患者的基本特征 (年龄、性别、职业、生活地区)、病史、临床表现、实验室检查(包括真菌镜检和培养、病理和分子生物学诊断等)、治疗以及预后等相关信息。

2 结 果

通过文献检索,一共获得“我国多变根毛霉性皮肤接合菌病”相关文献报道16篇 (其中中文文献12篇,英文报道4篇),排除3例重复报道病例后,本研究共纳入13例多变根毛霉皮肤病[3-18]。所有病例均经过病理学诊断和真菌培养鉴定确诊,其中2000年以前报道2例,2000年以后报道11例。

2.1 基本特征

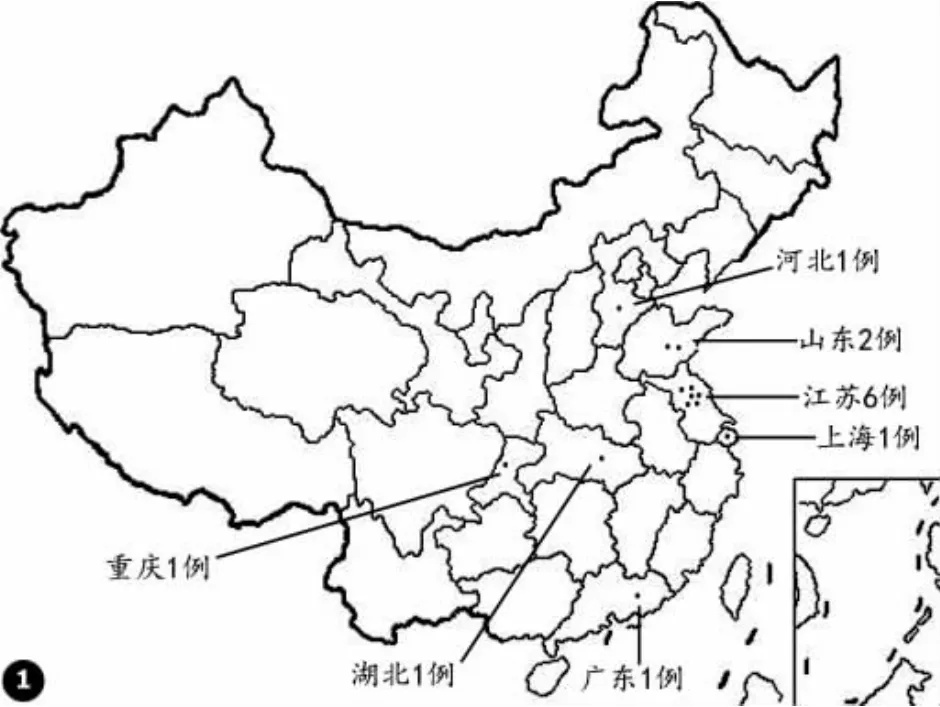

本研究纳入的13例多变根毛霉皮肤感染报道中,患者平均发病年龄为34±17(5~65)岁,其中女性7例(53.8%),职业多为农民或生活于农村地区。我国多变根毛霉所致皮肤接合菌病地理分布如图1所示,以长江流域 (69.2%)最为常见(江苏6例,上海、湖北、重庆各1例),此外山东、河北以及广东亦有散发病例报道 (见图1)。该病多为慢性起病,多数患者重视不足就诊较晚,病程5个月~16 a不等 (平均6.1±5.5 a)。临床结局多数治愈 (8例,72.7%),2例疗效不佳常复发,3例失随访。

图1 我国多变根毛霉皮肤感染的地理分布Fig.1 Geographic distribution of primary cutaneous zygomycosis caused by Rhizomucor varibilis in China

2.2 临床表现

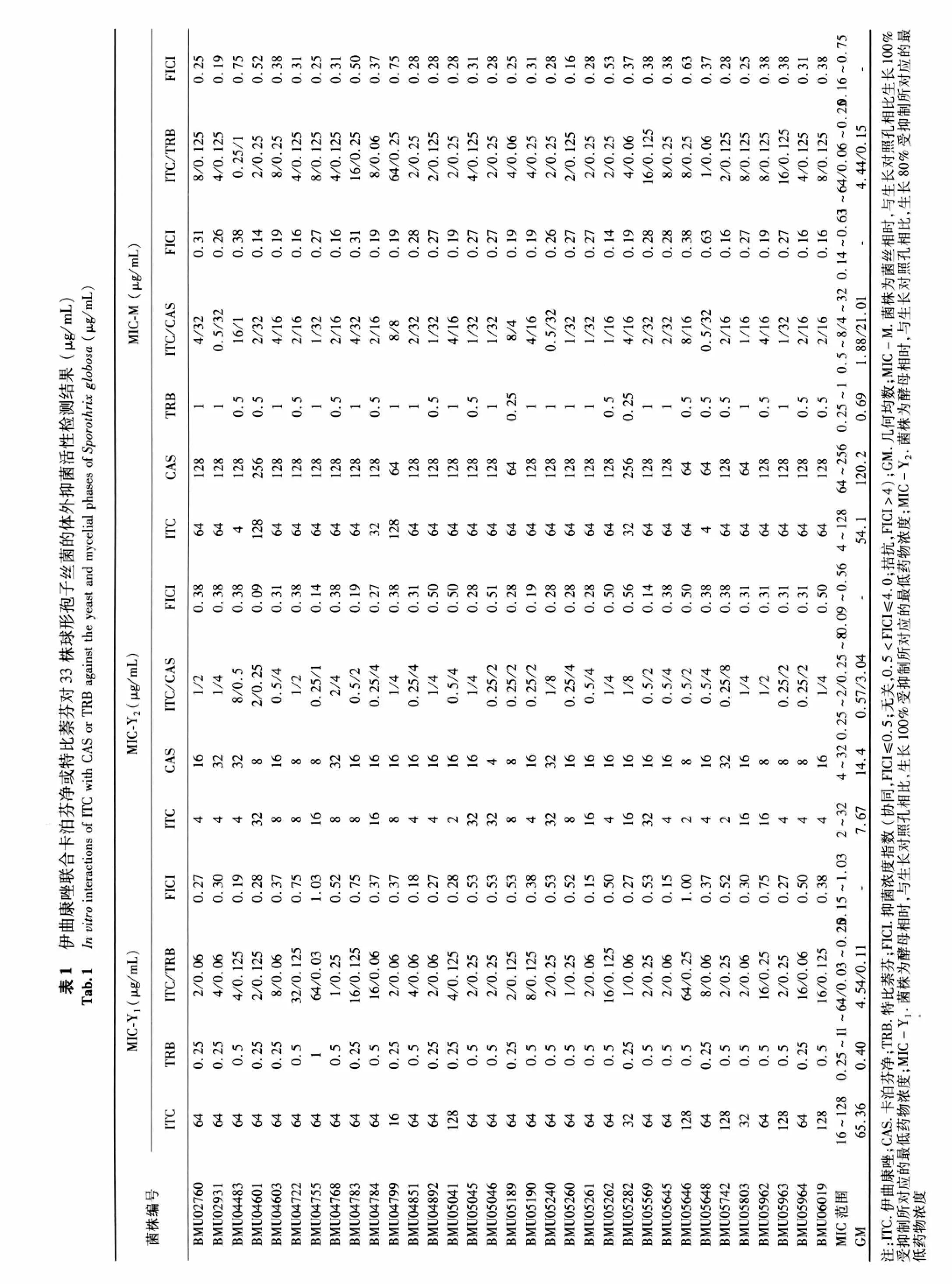

所有患者感染部位以颜面部(10例,76.9%)最为常见,其次为上肢 (3例,23.1%),均无系统性侵犯,4例局部扩散侵及邻近组织器官 (3例侵犯上腭、鼻甲和/或鼻窦,1例沿上肢侵及颈部)。所有患者无明显的免疫功能损伤史,6例感染部位有明确的外伤、手术、虫咬或异物损伤病史。起始临床表现多为局部红斑、丘疹和 (或)结节 (12例,92.3%),后皮损缓慢扩展侵犯周围组织形成浸润性斑块并发生溃疡坏死。仅有1例患者起始表现为上腭黏膜溃疡,而后出现鼻背部皮肤及皮下组织的感染[15]。局部最常见的临床表现为溃疡 (12例,92.3%),伴有明显渗出(多为脓性或脓血性分泌物),并形成痂皮(11例),表现为脓痂、黑痂或血痂;其次为红斑、斑块各9例 (69.2%),而丘疹、结节分别有7例 (53.8%)(见表1)。局部组织坏死溃疡后可伴发疼痛(6例,46.2%),而瘙痒症状并不多见 (3 例,23.1%)。此外,多变根毛霉原发皮肤感染多无明显全身症状,仅两例患者出现发热,两例出现显著的体重下降,无邻近淋巴结肿大;体重下降可能与局部溃疡(咽部或软腭)导致的进食疼痛受限有关[7,15]。有两例患者合并细菌感染,分别为浅黄金色单胞菌、金黄色葡萄球菌[15]和摩氏摩根菌[7]感染。免疫相关的辅助检查显示,4例患者淋巴细胞轻度数量减少或功能损伤 (见表1)。

?

2.3 诊断方法

由于其临床表现的非特异性,4例曾误诊为异物肉芽肿、结核性肉芽肿及 Wegener肉芽肿[6-7,9,18]。所有病例最终经病理学检查和真菌学鉴定确诊,各病原体均鉴定至菌种水平,其中4个菌株经过分子生物学方法(基因组ITS区PCR扩增测序)鉴定 (见表1)。皮肤多变根毛霉感染的病理学特点,均表现为真皮中下层的肉芽肿性改变,淋巴细胞、中性粒细胞和多核巨细胞浸润明显,可见宽大不规则的透明无隔菌丝,但未侵及血管。所有菌株最适合生长温度25~30℃,最高生长温度38℃,其中2株菌经形态学和生理生化特点鉴定为多变根毛霉规则变种[5,10]。

2.4 治疗及预后

抗真菌药物(两性霉素B和/或唑类药物)是本研究所有纳入病例的主要治疗方法(见表1)。除1例患者拒绝接受治疗并失随访外,余下12例经不同抗真菌药物治疗后8例获得临床痊愈,2例疗效不佳病情反复,2例疗效确切但失随访。8例患者接受两性霉素B治疗者,除1人失访外7例均获痊愈。未接受两性霉素B治疗的患者中,使用不同唑类药物治疗疗效不同:1例经伊曲康唑治愈;1例经氟康唑治疗后症状显著缓解但真菌检查始终阳性;另有两例症状反复,疗效不佳。临床疗效与致病菌对抗真菌药物敏感性密切相关,纳入文献中3篇报道抗真菌药敏检测结果,提示多变根毛霉对两性霉素B敏感,对氟康唑、伊曲康唑等唑类药物以及棘白球素类药物相对不敏感或抵抗[6,15,18]。

3 讨 论

多变根毛霉是全球分布的一种丝状真菌,主要寄生于土壤和腐烂果蔬中,罕见感染人类的报道。与根毛霉属其他菌种比较,其最大的区别在于热耐受力显著下降[19],不能在54℃环境中生存,其最高生长温度为38℃,最佳生长温度为24~30℃[12]。而高温耐受能力是制约真菌感染人体的重要因素,可能正因为如此,多变根毛霉不像其他同属菌种(如微小根毛霉)一样易播散感染宿主深部组织器官,常表现进展缓慢的惰性皮肤感染。

完整的皮肤黏膜是人体抵御毛霉菌皮肤感染的重要屏障。在本研究的13例患者中,感染全部发生于暴露部位 (10例面部,3例上肢),6例有明确的外伤、手术、虫咬等皮肤创伤病史(见表1),且大多数患者生活于农村地区使多变根毛霉的感染几率增加。除了4例患者淋巴细胞数量轻度减少外,所有13例多变根毛霉患者均无明显的免疫功能抑制或基础疾病 (如糖尿病等),与国外皮肤接合菌病文献报道一致[2,20]。尽管如此,患者免疫功能状态对接合菌感染的临床表现及结局具有重要的影响[21]。本研究中第10例患者在误诊“Wegener肉芽肿”后曾予以“地塞米松”治疗40多天,后整个面部迅速出现大面积溃疡,其病情的急剧恶化可能与激素治疗所致免疫抑制相关[7]。

多变根毛霉皮肤感染常表现为红斑、丘疹或结节,伴有或不伴有瘙痒、疼痛及发热等症状;病程常比较缓慢,如无药物干预则渐渐出现破溃坏死、结痂,伴明显的脓性和/或血性分泌物。由于发病率较低,加之临床表现缺乏特异性,临床医生常认识不足,常易误诊。由于多变根毛霉感染多发生于面部、上肢等暴露部位,容貌毁损是其最主要的并发症,必须引起高度重视。接合菌感染诊断的金标准在于真菌学和病理学诊断。

抗真菌药物和治疗时机的选择是影响多变根毛霉感染结局的最重要因素。目前多数研究证实,两性霉素B是多变根毛霉最为敏感的药物[22],本研究中8例经两性霉素B治疗患者均获得理想效果。多变根毛霉对唑类药物具有不同的敏感性[22]。不同的研究显示多变根毛霉对伊曲康唑表现出不同的敏感性[15],本研究不同患者应用伊曲康唑治疗后疗效不完全一致。第9例患者单用伊曲康唑获得理想疗效,可能与临床表现较轻(仅丘疹斑块无破溃坏死)药物干预较早密切相关[18]。因此,早期治疗对多变根毛霉皮肤感染的临床治愈及并发症预防十分重要。

[1]Roden MM,Zaoutis TE,Buchanan WL,et al.Epidemiology and outcome of zygomycosis:a review of 929 reported cases[J].Clin Infect Dis,2005,41(5):634-653.

[2]Spellberg B,Edwards J Jr,Ibrahim A.Novel perspectives on mucormycosis:pathophysiology,presentation,and management[J].Clin Microbiol Rev,2005,18(3):556-569.

[3]Lu XL,Liu ZH,Shen YN,et al.Primary cutaneous zygomycosis caused byRhizomucor variabilis:a new endemic zygomyco-sis?A case report and review of 6 cases reported from China[J].Clin Infect Dis,2009,49(3):e39-43.

[4]周村建,王莉,徐艳,等.多变根毛霉致面部皮肤毛霉病1例[J].中国真菌学杂志,2011,(6):361-362.

[5]李春阳,徐永豪,胡勤峰.多变根毛霉致面部皮肤根毛霉病1例[J].中国真菌学杂志,2006,(5):284-285,300.

[6]张思平,胡白,周海林,等.多变根毛霉致面部皮肤毛霉病一例[J].中华皮肤科杂志,2010,(2):134.

[7]覃巍,鲁莎,阙冬梅,等.多变根毛霉致原发性皮肤毛霉病1例及分子生物学鉴定[J].皮肤性病诊疗学杂志,2010,(1):14-17.

[8]李春阳,胡志敏.多变根毛霉引起原发皮肤毛霉病1例[J].临床皮肤科杂志,2004,(03):158-159.

[9]李成龙,武丽,郝晓东,等.多变根毛霉新种致原发性皮肤毛霉病组织病理及电镜观察[J].中华病理学杂志,1994,(3):176-177.

[10]王爱平,王端礼,周祖德.多变根毛霉引起破坏性黏膜皮肤毛霉病一例[J].中华皮肤科杂志,1994,(1):51-52.

[11]李成龙.非嗜热多变根毛霉新种致原发性皮肤毛霉病[J].临床误诊误治,1993,(2):51-52,97.

[12]Zheng RY,Chen GQ.A non-thermophilic Rhizomucor causing human primary cutaneous mucormycosis[J].Mycosystema,1991,(4):45-57.

[13]Zheng RY,Chen GQ.Another non-thermophilic Rhizomucor causing human primary cutaneous mucormycosis[J].Mycosystema,1993,(6):1-12.

[14]李成龙,贾太和.新种多变根毛霉致原发性皮肤毛霉病[J].中华皮肤科杂志,1993,26(6):352-353,T001,2.

[15]胡志敏,王玥,周飞红,等.原发性皮肤毛霉病一例[J].中华皮肤科杂志,2010,43(4):259-262.

[16]符美华,陈辉,宋琳毅,等.面部毛霉病一例[J].国际皮肤性病学杂志,2006,(02):67-69.

[17]符美华,刘泽虎,陈伟,等.皮肤接合菌病五例[J].中华皮肤科杂志,2009,(8):545-547.

[18]Zhao Y,Zhang Q,Li L,et al.Primary cutaneous mucormycosis caused byRhizomucor variabilisin an immunocompetent patient[J].Mycopathologia,2009,168(5):243-247.

[19]Schell WA,O'Donnell K,Alspaugh JA.Heterothallic mating in Mucor irregularis and first isolate of the species outside of Asia[J].Med Mycol,2011,49(7):714-723.

[20]Adam RD,Hunter G,DiTomasso J,et al.Mucormycosis:emerging prominence of cutaneous infections[J].Clin Infect Dis,1994,19(1):67-76.

[21]Abuali MM.Rhizomucor variabilisvar.regularior and Hormographiella aspergillata infections in a leukemic bone marrow transplant recipient with refractory neutropenia[J].Journal of Clinical Microbiology,2010,48(3):1018.

[22]Wang SB,Li RY,Yu J.Identification and susceptibility ofRhizomucorspp.isolated from patients with cutaneous zygomycosis in China[J].Med Mycol,2011,49(8):799-805.