新生人口、家庭再分配与地区的文化服务消费——基于直接比例税视角的经验分析

2013-09-07于忠江

于忠江

(郑州航空工业管理学院经贸学院,河南 郑州 450015)

一、引 言

经验事实在何种程度上能够升华为理论,对此经济学界中研究人员间存在着不小的争议。本文通过关注新生人口对文化服务消费的影响问题,经由理论化的经验分析,希望对这个争议中肯定性一方给予坚定的支持。关于文化服务消费问题,有研究人员认为其作为内需(国内消费)的组成部分,在中国经济结构升级与转型过程中以及社会可持续发展过程中都应该发挥更加积极的作用。特别是在党的十七届六中全会上,推动社会主义文化发展与繁荣又成为核心的议题,进而成为社会经济生活中的焦点之一。由此,人们关注的一部分问题就包括:文化娱乐消费需求受到哪些因素影响;社会、企业如何更好地生产并提供文化娱乐产品与服务以满足人民的消费需求等等。本文希望从新的理论视角出发,对此问题展开经验分析。

依据人们的常识、直觉以及一般的消费理论,文化产品与服务的消费,跟其他多数产品的消费一样,更多地会受到需求的引导,而引导需求变化的重要因素之一就是收入,因此文化消费必然受到收入水平高低的影响。显然,在一定程度上“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”这句话就是上述“收入假说”最直接的表白,“仓廪实、衣食足”都是高收入的明证。尽管这句古语似乎强调了文化消费具有阶段性,是在物质消费得到满足之后才更可能发生的事实。但我们不得不指出的是,这一论断大体是在“古代市场经济”条件下的阐述,并没有强调国家的计划与引导作用,而社会主义的中国从来都没有忽视对文化消费的关注。党和政府一直都强调,精神文化消费跟物质消费一样,具有同等的重要性,也从没有忽视对文化建设的有意引导。如此,我们可以确定:收入假说只能是文化消费问题的其中一个解释,对问题的全面分析还需要有其他角度的认识。

实际上,除了收入假说以外,研究人员还提出了其他的假说来解释文化消费问题,然而这些假说都存在一些共同的不足——可以称为主动影响理论——特别是在中国这个人口大国中,忽视了新生人口因素的作用,同时,结论缺乏可靠的经验性确证。此外,人们对文化消费的热情与文化产品与服务供给之间的巨大缺口,也证明现有研究指导下的政策效果不彰。具体来说,部分研究人员提到的假说中还有政府支出假说(政府支出对文化产品与服务供给的建设与引导的作用)、人口素质假说(比如读写能力对文化产品或服务消费的影响)等。本文在第二部分会对这些假说进行具体的阐述,而此处强调的则是:现存研究对人口因素的忽视是一个令人吃惊的现象。对中国这样的一个人口大国,我们的思考却忽视了人口对文化消费的影响,这是让人难以想象的。尽管我国一直对文化消费十分重视,但是实际效果却并不十分理想,特别是在人均GDP超过4000美元,中国成为中上等收入国家的情况下,对中国作为人口大国的文化消费问题展开多视角的深入研究,并提出相应的政策建议,就更显必要了。总之,现有理论研究的不足,以及政策实践效果不明显,这些都要求我们展开更加有效的研究。

本文从新生人口的视角研究了人口对社会文化消费的影响问题。之所以选择新生人口的视角,理由如下:新生人口是纯粹的“消费型人口”,其只存在消费活动而没有自主的生产活动;而且其消费活动带来的一定是家庭收入的再分配,也就是说,其必须要消耗来自父母的收入,而这就十分有助于观察父母在收入再配置时的反应。新生人口在再分配效应中表现出的纯粹性,是其他人口变量、经济变量所不具备的,这种纯粹性对本文后续的研究十分有利。我们提出的新生人口假说的逻辑结构如下:作为纯粹“消费型人口”的新生儿,对家庭收入而言,其直接的经济效果非常类似于对家庭征收的一种比例税,会间接导致父母在家庭内重新配置收入的消费方向;在家庭的可支配收入减少的情况下,父母最有可能首先减少的消费就是收入弹性较大的项目;而文化服务消费作为多数家庭收入弹性较大的项目,会先遭到削减。如果每一个(或者绝大多数)家庭都是如此决策,那么我们就可以在地区的层面上预期二者的负向相关关系。

为更好地理解后文的分析,此处先定义最重要的两个概念:新生人口与文化服务消费。新生人口是指:某地区从其出生时开始至公历当年结束时为止,时间间隔为0-365天(闰年为366天)的人口。从家庭内部看来,可以是双胞胎或多胞胎;但一定不会包括前后两胎子女,如后文所述,这样可以排除相当多的抚养新生子女的规模经济效应情形。文化服务消费从构成的角度来看,可以包括:市内或短途旅行;长途旅行;参观商业性博物馆等文化服务设施,也包括享受商业性演出;观看电影;进行商业性文娱(如卡拉OK);健身活动等等。同样需要指出的是,从严格的意义上来说,并不包括购买书籍、卡带、纸张、书写工具以及其他文具等的支出。因为这些支出被称为“文化用品支出”,是属于实物支出而非服务支出。做出这样的限定,目的在于能够将收入弹性相对较大的支出项目识别出来,以利于本文的分析。然而,需要指出的是,在后文的分析中,因为得不到农村地区的文化服务消费的数据,因此只好将部分弹性较小的数据也包括进来,具体说明请参见后文中数据构造的部分。尽管存在这样的缺陷,但是本文分析的结果仍具有相当的可靠性。

二、理论现状、综合评价以及新生人口假说的逻辑结构

(一)现有主要假说的分类与综合评价

1.启发性的经验事实。笔者刚参加工作几年,身边有很多同事、朋友都是年轻人,从本人的观察以及跟很多人的交流来看,刚参加工作的年轻人大都会考虑结婚生子的事情,而且在子女出生的前后一年,都要做出很多改变以适应新生子女带来的新情况。从检验来看,减少娱乐消费时间、娱乐支出是显然的,而且还要重新规划、配置支出预算。在这些经验中,不同家庭的收入水平是有一定差异的,但是行为模式的变化趋势是高度一致的。

正是基于这些经验的推理构成了本文分析的基础。本文分析的起点就是这样的行为改变是否会在宏观的层面上仍旧具有显著的意义?此外,在促进文化服务消费方面,收入究竟起到怎样的作用?上述的经验是否因为是在政府支持力度强的地区观察到的,而难有普适性?同样,人口素质(相对本省其他地区较高)等因素的作用是否会被高估?这些问题都会在后文中加以探讨。

2.几种主动因素理论以及评价。以图1为参照,本文对现存的主要理论及假说进行简单的分类与评价。与本文提出的新生人口假说①新生人口假说也可以被称为从属影响理论,之所以可以这样称呼,原因在于其对文化服务消费的影响并不是直接的、主动的,而是由父母的决策产生间接的、从属的作用(意愿上的税收效应)。而主动影响理论则是多种直接、主动因素的集合。相对照,收入假说、人口素质假说、政府支出假说共同构成了主动影响理论。具体来看,关于收入假说,娄峰、李雪松(2009)[1]的研究结果表明,至少对城镇居民而言,绝对收入是决定居民消费的最主要因素。而人口素质对文化消费有影响,这不但是一个常识性的认识,也有很多的证据支持。比如卓纳新等(2010)[2]就明确指出,农村消费者个体的主观因素如文化水平不高,是现阶段中国农村人口文化消费水平相对低下的重要原因之一。而吉林省中国特色社会主义理论研究中心文化消费研究课题组(2011)[3]针对吉林省的调研报告也完全佐证了这样的观点。同时,政府对文化产业的发展也有重要的影响,其中当然包括直接的政府支出、补助等建设文化产业并提供相关服务设施的方面;不过也包括进行监管、制定发展战略等方面。在相关的研究中,值得注意的是袁海、曹培慎(2011)[4]的分析,他们指出政府的财政支持促进了文化产业的集聚,进而促进了文化产业的发展以及消费。

上面的这些假说观点当然是有价值的,但无疑也是有片面性的,②尽管也需要考虑到图1中的其他假说,比如人口结构的影响[5-6]等,但是就忽略了从属理论分析(新生人口假说)这一点而言,缺陷是显然的。对其中的部分理论假说(图1中的*部分)的计量经济学控制与简单讨论,参见本文的第四部分。因为他们在统一称为主动影响理论的同时,也就意味着一些本来很重要的因素被忽略了。实际上,主动影响理论明确地假定:一旦你有了钱(比如收入较高),具有一定的文化素质(比如大学毕业,甚至博士毕业),同时政府有支持文化服务产业的建设与发展,那么你一定就会主动进行大量的文化服务消费。然而前述的启发性经验事实与这样的推理结果并不一致。显然,至少是在某些具体情况下,似乎有重要的因素被忽略了。此外,这些研究所依赖的分析过程也缺乏明确的作用机制阐述,而证明过程也多是简单的调研数据列举以及简单对比。这些都是现有研究的不足,而本文的研究则希望能够在理论视角与经验分析方面都做出一定的拓展。

图1 主要理论分类以及本文的分析性框架

(二)新生人口假说:逻辑图示

以主动影响理论作为参照,本文提出的从属影响理论主要是指新生人口假说,其主要的内容是:新生人口作为纯粹的“消费型人口”,对家庭而言,其直接的经济效果类似于一种直接的比例税,会导致父母在家庭内重新配置收入的消费方向;在家庭的可支配收入减少的情况下,父母最有可能首先减少的消费就是收入弹性较大的项目;而文化服务消费作为多数家庭收入弹性较大的项目,就会先遭到削减。如果每一个(或者绝大多数)家庭都是如此决策,那么我们就可以在地区的层面上预期二者的负向相关关系(参见图2)。

图2 新生人口假说的逻辑结构

这一逻辑过程如果成立的话,需要依赖于“文化服务消费弹性较大”的假定。假如这样的条件不成立,那么本文的逻辑就不可靠。尽管清晰地证明这一点可能是极其困难的,但是此处我们会说明这个条件基本是成立的,因而后文的分析是可信的。首先需要强调的是,严格界定收入弹性的大小是有相当难度的工作,因为这不但取决于函数的设定形式等技术条件,同时还要取决于研究对象的地区特征、发展水平等等,所以问题并不简单。以与本文直接相关的体育服务产品为例,徐家伟(2011)[7]的研究表明“杭州市居民的体育服务需求收入弹性呈‘波浪’状特点,在收入小于4万元以前,弹性都大于1,在收入达到4~5万元时,体育服务的收入弹性最大,而收入超过5万元时,这种弹性的强度又为减弱的趋势。”据此,我们至少可以得知,准确测定不同地区不同时期的相关弹性是较为困难的。当然,另一方面我们还需要在这样的情况下对相关地区做出基本符合上述假定的判断。就本文而言,证据则来自于表1中提供的资料。我们选择的是最近两年的研究。这些研究大体可以证明“文化服务消费弹性较大”的假定。因此,本文的研究逻辑是可行的。①必须说明的是,对于相关收入弹性的估计,研究人员是有不同的结果的。我们以最新的研究来看,比如,高梦滔、毕岚岚(2011)[12]的研究发现,其并不是最高的,甚至排名十分靠后。显然,这样的结果不利于本文的推理与结论。因为收入弹性的估计受到很多因素的影响,所以在达成一致之前,更加广泛、确凿的研究就是十分必要的。

表1 文化服务消费的收入弹性估计值

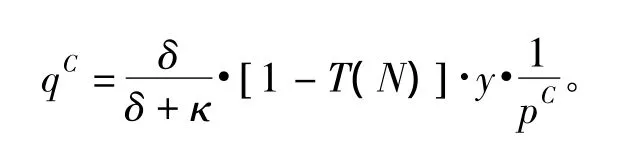

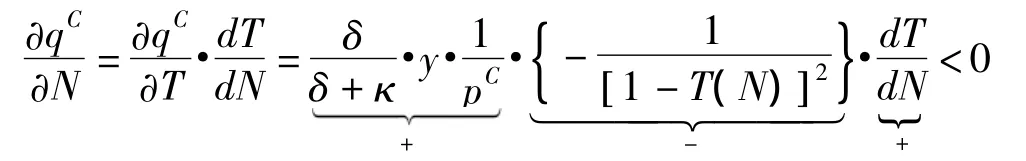

(三)新生人口假说:数学模型

1.有关新生人口与比例税的设定。初始设定包括:T=T(N),其中T为比例税率,而N为新生人口数量;此时要求有:0<T<1,而且N=0时,T=0;<0。此设定的经济学含义是:作为某地区某年整体性、平均性比例税率T,其代表地区内分配给新生子女消费的可支配收入的比例;对父母而言,其并非被政府征收,而是父母感受到的“意念性的”类似税收的效果。0<T<1意味着,分配的比例会在地区可支配收入的范围之内;N=0时,T=0说明没有新生人口时,则无需对其进行分配,即所有可支配收入完全由地区(家庭)消费<0意味着,分配给新生子女的比例会伴随新生人口总数量的增加而增长,但是增长趋势会变得缓慢。这说明在新生子女增加较多的情况下边际税率的增长有限;如果从家庭内部来看,类似于出现多胞胎的情况,而此时父母的行为则类似于在子女增多的情况下,只在既定粮食的锅里不断增添一瓢水的效应。而从整个地区来观察,情况也是如此。进一步,此设定实际上意味着,在新生子女的抚养方面,并不存在“规模经济效应”,即新生子女的增多,并不会降低单个子女的平均抚养成本(因为边际税率一直增加)。该结论的现实理由如下:依据前文对“新生人口”的定义,我们可以知道——对一个家庭而言,因为不存在前后出生两个以上“新生子女”的可能性(只存在多胞胎的可能性),致使共用抚养物品等降低成本的可能性大大减少,故而“规模经济效应”很难存在。同时,因为家庭是独立的、分割的,所以对地区而言这样的结论也是成立的。

2.目标函数与约束条件。某地区的消费目标函数SW(qC,qM)设定为最简单的C-D形式:

其中:qC代表地区文化服务消费总量;qM代表其他消费总量,为陈述方便,可以简单定义为物质消费总量。η 为调节参数,η>0;同时 δ>0,κ>0。

约束条件为:

其中:pC为文化服务消费的地区均价,pM为物质消费的地区均价,y为地区可支配收入总量。该约束条件中:前两项为地区内父母消费掉的文化收入、物质收入;后一项为按比例配置给新生人口的可支配收入。

3.均衡求解与比较静态分析。根据静态最优化原理中的一阶条件(F.O.C),可得地区文化服务消费的需求函数为:

进一步,对上式进行比较静态分析。根据链式法则,可得:

三、对新生人口假说的经验分析一:回归模型、研究预期及数据来源

(一)回归模型说明及研究预期

基本的回归模型如下:

其中:qC代表文化服务消费总量;α为共同的常数项;N代表新生人口总数;y代表可支配收入总额;GE代表财政支出中文化体育与传媒的部分;LIT代表文化素质水平。这些控制变量的含义与第二部分图1中的理论假说相对应。

随机扰动项中,λ代表地区固定影响,μ代表时间固定影响,ε代表纯粹随机扰动。而i(i=1,2,3,…,30)代表各个省级行政单位,t(t=1,2,3,…,8)代表2003-2010年。

回归方程均设定为固定影响的面板数据模型。实际上如果依赖于统计检验的话,那么Hausman检验是一个很好的统计检验方法。但是,本文并没有使用这样的检验,理由如下:本文使用的解释数量较少,很有可能存在忽略重要解释变量的问题,这样,随机扰动项中因素很可能与已知的部分解释变量具有相关性;如此,固定影响的设定在先验上就具有一定的优势(统计量具有一致性)。此外,依据艾春荣(2003)[13]、伍德里奇(2003)[14]的研究推荐(非随机取样时,推荐固定影响设定),以及刘莉亚等(2011)[15]的研究结果(做相关的回归分析之后,再做比较与选择),本文确信使用固定影响的设定是合适的。

依据前文陈述的理论假说,本文研究预期的各变量如表2所示。

表2 主要的研究预期

(二)数据的构造与来源

以下计算过程中使用到的数据以及回归方程中直接使用的数据,都来自于2004-2011年《中国统计年鉴》(以下简称《年鉴》)。

1.文化服务消费(qC)。一个地区的文化服务消费总量是由城镇地区的文化服务消费量与农村地区的文化服务消费量的总和构成,需要通过计算来获得。在《年鉴》中,我们可以得到“各地区城镇居民家庭平均每人全年文化娱乐服务支出(z1)”、“各地区农村居民家庭平均每人生活消费中文教娱乐用品及服务的支出(z2)”(单位为万元,当年价);同时,还可以得到各地区城镇居民人口总数(x1)、各地区乡村人口总数(x2)。因此,可以得到:

需要说明的是,此处的农村地区的文化服务消费与城镇的文化服务消费存在一定的差别,不具有完全的可比性,因为前者比后者增加了文化物品的消费额、教育的消费额两个部分。这使两个指标在含义上有一定的区别;因此从严格的意义上来说,直接加总并不合适。但就数据而言,因暂时还得不到农村地区纯粹的文化服务消费支出的数据,此外,增加部分的收入弹性是小于共同部分的收入弹性的,这样的增加会不利于对新生人口假说的验证,故而如果验证结果仍旧可以得到预期的结论,那么这样的数据也是暂时可以接受的。

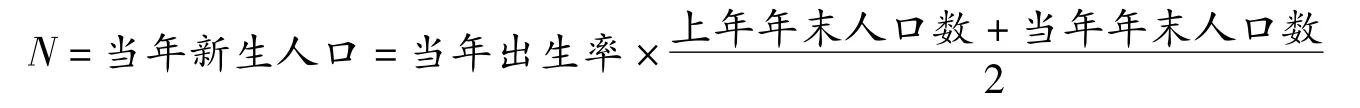

2.新生人口(N)。《年鉴》没有公布新生人口的数据,但是我们可以通过一定的换算程序得到相应的数据。根据中华人民共和国国家统计局(2010)[16]的推算,有:

在《年鉴》中,有各年份的出生率、年末人口数,因此我们可得(单位为万人):

3.收入(y)。地区可支配收入也需要作相应的转换,才能够得到近似的数据。在《年鉴》中,可以直接得到的是各地区农村居民家庭人均纯收入(y1)、各地区城镇居民平均每人全年可支配收入(y2)(单位为万元,当年价);同时,还可以得到各地区乡村人口总数(x1)、各地区城镇居民人口总数(x2)。因此,可以得到:

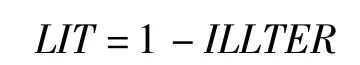

4.人口素质(LIT)。在《年鉴》中,我们可以得到“文盲人口占15岁及以上人口的比重(ILLER)”。与之对应,此处人口素质为(单位为%):

5.政府支出(GE)。我们可以直接从《年鉴》中得到该数据,此时政府支出(GE)的含义为“各地区财政支出中文化体育与传媒的部分”(单位为万元,当年价)。

四、对新生人口假说的经验分析二:估计方法、结果与讨论

(一)估计方法的说明

估计过程中,使用的方法是工具变量法(IV)。其中y的工具变量为当地当年总的劳动力数量L。之所以采用IV方法,原因在于:y与qC有直接的相关性,而同时y与N也有直接的相关性;这样就出现了“共同决定”的问题。如果不解决该问题,后果是得到的估计量是有偏、不一致的,即使在大样本的情况下也是如此。关于y与N有直接的相关性,我们可以从很多研究中得到确证。例如张川川(2011)[17]的研究表明,对城镇样本而言,生育子女数量的增加会显著降低城镇已婚女性的劳动供给,并且显著降低就业女性的工作时间投入和工资水平。同时,罗凯(2011)[18]的研究表明,对农村家庭而言,子女的数量(1个或者2个孩子)以及性别(男孩或女孩)共同对农户的收入差距产生极大的影响。实际上,在一定程度上,我们也可以倒过来陈述,即伴随收入y的提高,人口的数量N会减少。如此,我们可以知道y与N之间在很大的程度上存在着相关性,而使用IV方法,则可以解决共同决定的问题。

工具变量应具备的性质主要包括相关性与独立性等,如果不满足这些性质则IV方法也具备良好的性质。此处我们对此做一简单说明。关于独立性是一个难以检验的要求,此处不做进一步的说明。对于相关性而言,是可以做出统计检验的,但限于篇幅,此处我们进行简单的解释:本文相信在地区层面上劳动力L与收入y之间的相关性是毋庸置疑的。也就是说,劳动力L与收入y之间有直接的相关性。劳动力与收入之间的逻辑关系,至少有这样的渠道:非迁移的劳动力数量的多少会直接影响地区收入;此外,受到收入差距拉力影响的行业间的劳动力迁移、受到出口贸易等因素影响的跨地区的劳动力迁移(省内迁移是重要的组成部分)也会影响地区的收入水平[19-20],而这也是中国经济增长的动力源泉之一[21]。因此,整体而言,劳动力L与收入y之间是相关的,而且我们有理由确信二者之间存在极强的相关性,即IV的相关性条件得以满足。

(二)估计的结果与含义解读

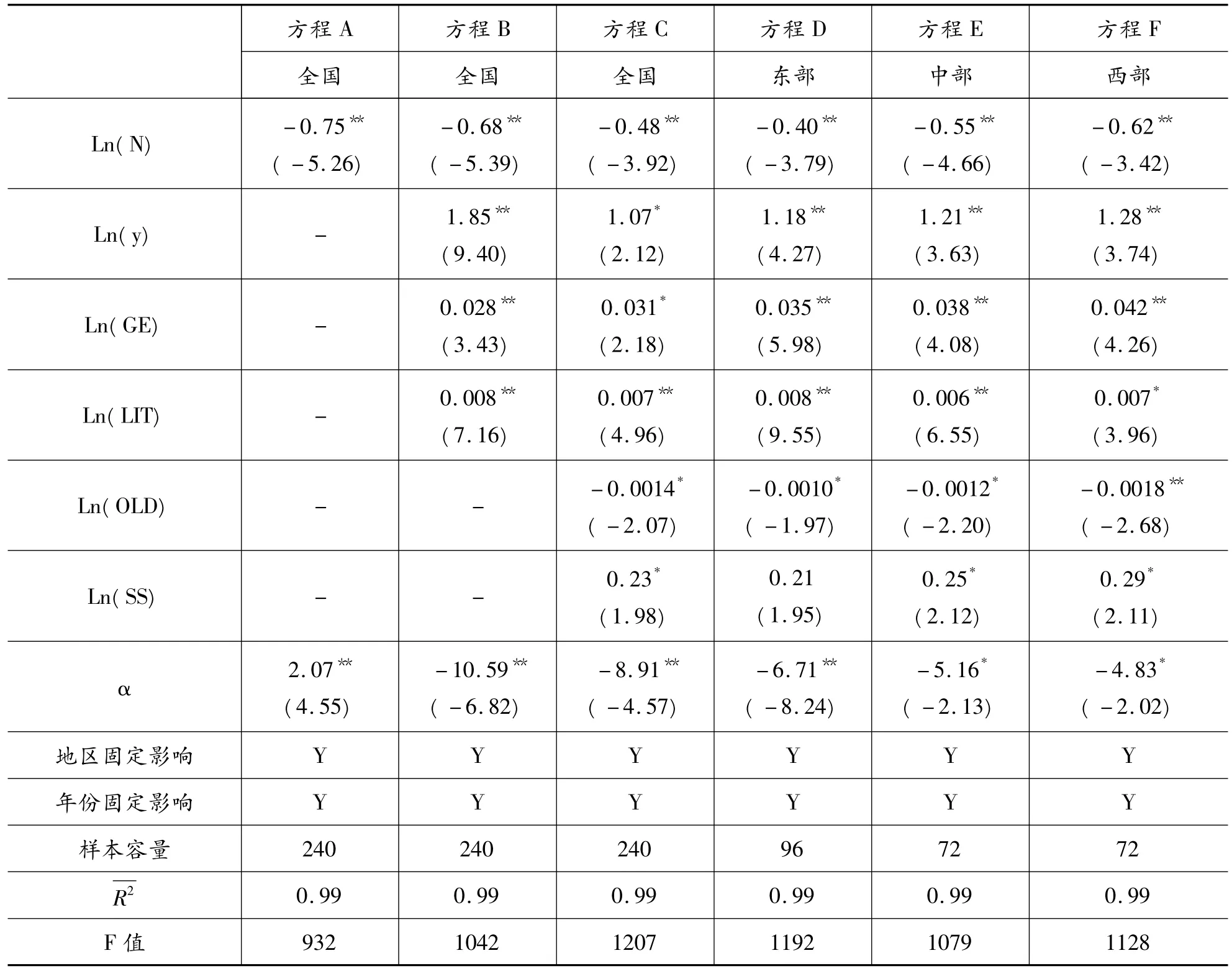

使用Eviews6.0软件进行估计,除指定的说明外,在估计过程中,均使用软件的默认设定(结果如表3)。表3中报告的是最终结果,使用IV方法时第一阶段的回归方程结果被省略了。从各方程中Ln(N)的系数来看,直观上(即点估计值,也就不是区间估计的结果,下同)大约在(-0.6,-0.4)之间,均为显著异于0的负数,因此新生人口假说的预期结果(表2的第1项)得证。

表3 回归分析结果

从方程的形式可知,回归系数也就是平均弹性值,而从绝对值来看Ln(N)的系数小于1,其直接的含义是新生人口的数量增加1%时,文化服务消费的量减少的平均相对量小于1%,这是缺乏弹性的情况。这样的结果在更深的层次上究竟意味着什么呢?本文研究认为这表明:在其他因素都固定不变的情况下,新生人口的增加只能导致文化服务消费的有限减少,这就意味着在边际上的减少可能更为有限。进一步,这其中的含义很可能是,文化服务消费已经减少到很难继续减少的程度,也就是说保留下来的文化服务消费是满足生活所必备的消费,无法进一步削减了。我们使用具体的数据来看相关的事实,比如《年鉴》(2011年)显示,2010年全国城镇居民平均文化服务消费为559.34元(当年价,下同);同期农村居民的则为366.72元,而这其中还包括了教育支出,以及文化用品(比如文具等)支出,如此可见(至少对农村居民而言)文化服务方面的支出已经很低了。此时,如果地区的新生人口总量继续增加的话,那么可以减少的文化服务消费支出实际上已经非常有限了。

进一步,如果上述的逻辑是恰当的话,那么只能说明对中国而言在增加居民文化服务消费方面还有漫长的路要走,有很大的发展空间。对比美国的情况,我们就更能够看到其中的差距。国内旅游支出是文化服务消费支出的重要组成部分,我们以此为例来看,张颖(2011)[22]提供的数据说明,1979年美国人用于国内旅游的支出就已经达到1407亿美元,人均大约700美元;即使使用购买力评价来衡量,这个支出也远远超过今日中国相应的支出。显然,综合整个文化服务消费来说,中国还要通过一定阶段的发展才能有大的改观。

(三)相关的讨论之一:其他结果解读与稳健性讨论

1.收入的作用:名义收入也可以用来预测。表2中研究预期得到确证,回归方程中的系数均显著异于0,而且直观上都是大于1的,由此我们可以看到,在促进文化服务消费方面收入的巨大作用。然而我们需要看到,本文使用的是当期的、名义的、绝对可支配收入,而不是实际收入、相对收入等类型的收入,特别是本文并没有使用生命周期和持久收入理论[23]。这两个方面综合在一起,我们可以得出这样的结论:在解释或预测现阶段人们的文化服务消费支出方面,最基本的、容易测算的收入概念就会有足够的解释力,而不需要不易测算的、相对复杂的收入概念。本文对此的解释是,对于文化服务这种不可以存贮、转售的服务而言(因其不是物品),当期、名义、绝对收入就是一个很好的决定因素;特别是在中国整体文化服务消费支出水平仍旧不高的情况下,更是如此。具体来说,因文化服务消费支出水平并不高,因此决策时考虑到当期的收入水平即可,即决策时不需要平滑终生的收入水平。就这一点而言,本文的研究与前述的娄峰、李雪松的研究得到了类似的结果。

2.政府财政支出的作用:多种解释。政府的财政支持的作用完全符合研究的预期,但是弹性数值较小。对这样的结果,一个可能的解释就是政府支持的力度本身就很小,因此以弹性系数衡量的绩效也就不那么明显了。具体来说,以2010年为例,30个省级单位在文化体育与传媒方面的总支出为1392.57亿元,而总的财政支出为73884.43亿元,前者的占比仅为1.88%左右;在公布的21项支出科目中排位仅为倒数第7位。由此可见,相关财政支持规模总量似乎也的确不大,这些支出似乎只能为文化服务产业的发展做一些基础性、铺垫性的工作。这样就会出现上面的结果。但是,我们也不能够忽视其他方面的解释。跟其他产业的发展一样,文化服务产业政府干预的效果也是存在很大争议的问题,至少有部分学者不提倡政府干预产业的发展。因此,面对上述的结果,其他的解释可能就是,对文化产业这种高度创造性、个性化的产业的政府支持,本身效果就是值得怀疑的,而与财政支持的规模总量是没有关系的。退一步来说,即使政府支持的效果是不容置疑的,但是支持的具体模式、操作方式等课题还是有相当大的探讨空间的。

此外,在考虑政府财政支持的效果时,也必须考虑到居民享受到的免费服务的问题。比如2007年以来,很多博物馆等公共文化服务设施开始免费供居民参观,这样至少在直观上就出现了居民享受到服务而却没有消费支出的情形。这也可能导致回归方程中相应的系数不如预期的情况。

3.多种因素综合促成结果:方程的弹性系数之和。把表3中每个方程的系数(不包括公共常数项)直接相加(人口素质的系数按照拉姆·拉玛纳山(2003)[24]的方法处理),直观上我们可以得到大于1的系数之和。这个结果意味着对所有因素的综合作用而言,存在着“规模报酬递增效应”。也就是说,当所有因素的投入都增加1倍的话,居民的文化服务消费支出(也就是文化服务产业的整体发展规模)会增加1倍以上,即因为规模的扩张会带来“额外”的效率提升,带来更多的发展机会。这就意味着在文化服务消费水平较低的情况下,未来文化服务产业有很广阔的发展空间。

我们以北京、上海的具体情况来观察上述的结论。北京城镇人均文化服务消费支出为1039.90元,上海的为1139.48元,甚至高于该地的文化用品支出,居于全国的前两位。以部分地方性剧种的商业性演出为例,其要被全国人民所接受的话,所必备的条件就是先在北京或上海立住脚跟;如此,才能够逐渐走向全国。仅此两点我们就可以知晓北京、上海两地文化服务产业的发达程度。如果要问北京、上海的文化服务产业的发达是由什么因素促成的,我们的回答就是各种因素共同促成了这样的局面。首先,北京、上海的出生率低,来自《年鉴》(2011年)的数据显示,2010年两地的出生率分别为7.48‰、7.05‰,居于全国倒数第2位、第3位,这就有利于文化服务消费支出的增加;同时,还存在一定数量收入较高但却大龄未婚、晚婚人士,这部分人口也是文化服务消费的主力军之一。其次,两地的平均收入较高,这就更加是有利条件。再次,政府在文化方面的财政支出较高,有条件支持文化产业的发展。最后,人口素质也整体较高。综合这些因素,我们可知,有利于文化服务产业发展的因素似乎“故意”聚集在一起,共同促进了文化企业的聚集、产业的发展、消费支出的增长。

4.稳健性讨论:对老年人口、社会保障等因素的进一步控制。对应于图1中的星号部分(*),老年人口的规模对家庭而言会存在类似于新生人口的税收(负担)作用,进一步对地区而言,此种效应也很有可能存在。故而,为排除此项干扰,我们在表3的后四个方程中,增添了有关老年人口的控制变量(OLD)。该变量的含义是“老年人口抚养比”,其含义为每百位劳动力(15-64岁)抚养的老年人口(64岁以上)数量。

结果同样展示在表3中,我们可以得到以下结论:(1)观察后四个方程,Ln(OLD)的系数显著为负,证明老年人口的确在整体上也会起到类似的税收效应,会削弱地区的文化服务消费;(2)对比方程B、C的结果,如果不控制老年人口的作用,则的确会高估新生人口的绝对影响。因此,前文对研究结果的陈述都以控制Ln(OLD)的方程为准,不会造成偏差。

此外,对社会保障(SS)的作用也是需要考虑和控制的,因其可能会起到积极的促进作用。所以在表3的后四个方程中,实际上也增加了对国家社会保障支出Ln(SS)的控制。该变量的单位为万元,当年价;其2003-2006年的数据来自于《年鉴》“各地区财政支出-抚恤和社会救济费”;2007-2010年的数据来自于“各地区财政支出-社会保障和就业”。从回归的结果来看,其会对社会文化服务消费产生积极影响,但不会影响新生人口的作用。总之,前述有关新生人口的结果是稳健的。

(四)相关的讨论之二:理论探讨

1.与家庭内部时间配置分析角度的相似性。在父母改变资源配置方式以适应新生子女出现,进而改变文化服务消费模式的时候,我们不能够忽视家庭内部时间配置的变化与影响。显然,新生子女的出现,就意味着对其的照顾时间要增加,似乎在某种程度上意味着在文化服务消费方面的时间就要减少,因此相应支出的减少也似乎就是必然的了。如此,时间似乎就是一个不应被忽视掉的因素了。本文并不否认时间配置的重要性,但是我们也必须注意到时间仅仅是一种委托变量[25],其自身必须在具体的工作、事务等内涵(如照顾子女、买菜、做饭、洗衣、工作等)的映衬下才有意义[26]。对本文的研究而言,缺少时间进行文化服务消费的情况的确会存在,但是时间这个变量最多可以认为是中介变量,而绝不是调节变量[27],即收入水平不允许雇佣他人照顾子女等才是问题的根本原因。

2.与其他研究的区别。在Bourguignon(1999)[28]的研究中,子女被视为是一类公共消费品(a public consumption good),其希望能够探讨子女对家庭而言的成本、家庭的消费行为模式等问题。同时,也不应把本文的研究与 Becker(1960)[29]、Becker,Barro(1988)[30]开创的研究潮流相混淆,这些研究将子女视为耐用消费品,探讨了收入水平对生育的影响,以及子女数量-质量之间的权衡取舍关系等等内容。对于上述的研究,除了在侧重点与部分内容与本研究有一定的区别之外(他们并没有特别关注新生子女),他们并没有明确分离出家庭分配给子女的成本或收入;而与之不同,本文则从理论上探索并给出明确的比例性直接税的成本测度。因此,这也就可以看成是本文的一个重要的创新之处。此外,从抽象的角度而言,对经济研究中如何从经济学的视角看待(新生)子女的问题,本文的税收视角也是值得进一步探讨与深入研究的。

3.关注家庭内部再分配的理论研究。概括来说,本研究在抽象的层面上是属于家庭内再分配(intrahousehold allocation)理论范畴的。正如Ermisch和Pronzato(2008)[31]所指出的,研究人员不应该设定消费是以家庭为单位展开的,因为消费者因消费而获得效用都是在个人的基础上进行的,而不是以集体(如家庭、工作单位等)为基础的。不过,在这类文献中,也存在只关注夫妻之间再分配而不考虑子女影响的[32];也存在关注于妻子、丈夫、子女,或者“家庭中其他人”的(也包括整个家庭的等),而Bonke和 Browning(2009)[33]对此做了很好的分类与综述。与这些研究对比,我们也可以发现本文在关注点上与其他研究的相似与不同。

五、结论、建议与研究展望

遵循Folger和Turilo(1999)[34]的教诲,理论的开发过程可以由“嗯?啊哈!”的模式来描述。其中,“嗯?”是指确定出令人疑惑不解的现象;而“啊哈!”则是指要清楚说明针对该现象的具体解释机制或流程。本文的现象完全满足在一开始的时候有些令人不解这一要求,即新生人口怎么会减少成年人的文化服务消费支出?而本文的解释逻辑就是:新生人口起到了比例性直接税的作用,在削减父母可支配收入的情况下,父母会首先削减收入弹性较大的消费项目,而文化服务消费因满足该条件而首先被削减;因此,我们就会观察到二者的负相关关系。当然,作者希望这样的分析也能够满足“啊哈!”的要求。

从理论概括的角度来看,本研究的意义在于说明了“人口并不一定意味着市场,但对商业活动、经济发展的具体作用却十分复杂”,人口是消费活动的主体,这是不言而喻的事实。长久以来,国外的商界、企业界就有关注中国人口的作用的传统。久远一些的故事,需要从鸦片战争带来的“五口通商”说起:大英帝国的工厂主相信,如果中国几亿人每人一顶帽子的话,自己的工厂就会转个不停。最近的例子,则发生在2001年中国加入WTO之时,类似百年之前的那种狂喜场景又再次上演。尽管效果并不如预期,但是这些例子却完全能够说明某些人的观念:人口规模会对消费市场规模产生重要影响。不过这样的观点在国内似乎并没有那么大的市场,显然人口对商业活动、经济发展影响的复杂性至今仍旧是被低估了。特别是就新生人口来说,国内很少有研究将其与婴孩产业之外的经济、商业活动联系起来。因此,作者希望本文并不完美的研究可以起到抛砖引玉的作用。

从可行的政策建议来看,依据本文的逻辑,除了围绕文化产业做好相关工作之外,文化产业的发展似乎并不应该“就文化谈文化”,而在文化产业之外做文章也是一个新的思路。就本文的逻辑而言,婴孩的日托(daycare)产业的发展可能就是一个需要关注的文化产业之外的方向。国外对新生儿的日托可以增加劳动供给的研究已经十分成熟,结论也是十分肯定的[35];因此,也就为可能的文化服务消费奠定了基础。在国内,尽管还十分缺乏日托对父母的文化服务消费影响的研究,不过究其原因,很可能是相关的产业与实践仍旧不发达。在国内,最多的日托类型可以称为非正规保育中的免费的亲属保育类型;还比较缺乏其他的实践方式,比如付费的、正规的保育,联合保育,家庭托育所,儿童保育中心等等[36]。在具体的实践过程中,郭良菁(2004)[37]提及的德国制定《儿童日托机构的教育质量:国家标准集》的经验十分值得重视,特别是其中涉及的新生儿童的部分(3岁以下)。除此而外,对满足某种条件的家庭(特别是贫困家庭),提供子女补助(或称儿童津贴,child benefit)可能也是会有多种好处的政策建议。尽管这种补助有可能激励多生孩子,但是如果可以监管得当,就会带来多方面的好处,比如前文已经提到的父母劳动力供给的增加、文化消费等消费活动的增加①也可能被部分人理解为:政府补贴给孩子的钱,却被父母用来消费,甚至是“不当消费”。然而这却是极其符合经济学道理的资源重新配置。Blow等(2012)[38]在针对英国的研究中就发现,针对子女的转移支付与补贴,甚至会被用来购买父母喝的酒类饮料;但整体而言,这类转移支付在保障儿童福利方面效果明显。等等,还可以减少家庭贫困,提高子女的健康水平等[39-41]。

尽管本文在特定环境设定下分析清楚了一个具体问题,但是似乎也带来了更多新问题。除了很多细节性的问题之外,作者认为至少还有四个方面的重要问题亟待解决。首先,仍旧是很多经验研究无法回避的问题——数据的质量问题,即测量的信度与效度问题。针对本文而言,就是需要获得城乡之间更具可比性、可以加总的、纯粹的文化服务消费支出的数值,即把不需要的部分从农村的数据中剥离出去。这样获得的数据质量会更高,更有利于检验本文提出的解释。其次,本文的政府对文化服务产业的财政支出指的是“各当地的”财政支出中文化体育与传媒部分。先不论其是否能够很好地衡量当地政府的扶持状况,就算满足这样的条件,仍旧有可能存在忽略重要相关解释变量的问题。文化服务消费并不会局限在本地区,如果其他地区的文化服务产业发展的好(比如受到政府的财政支持),那么完全会出现本地的文化消费支出较多是因为外地的文化产业发展得好的情况,而本文恰恰没有考虑到这样的因素。实际上,就是如何更好地分析具有公共物品性质的文化产业的消费与发展问题,仍旧是一个值得深入探讨的问题。再次,政府支持文化产业发展的规模、具体模式、操作方式等方面,都是值得关注的课题,既具有理论意义,又具有实践价值。最后,对文化服务产业的发展与消费而言,部分项目已经完全免费,因此单纯使用付费支出的部分来展开研究的话,有可能低估文化消费的服务水平。显然,这些问题也会对新生人口的假说产生影响,为获得更准确的结果,都需要进一步的研究。

[1]娄峰,李雪松.中国城镇居民消费需求的动态实证分析[J].中国社会科学,2009(3):109-115.

[2]卓纳新,黄向阳,李海英.中国农村文化消费水平低下的原因和对策研究[J].社科纵横,2010(2):99-100.

[3]吉林省中国特色社会主义理论研究中心文化消费研究课题组.关于发展文化消费的几个问题[J].社会科学战线,2011(6):142-146.

[4]袁海,曹培慎.中国文化产业区域集聚的空间计量分析[J].统计与决策,2011(10):77-80.

[5]李树茁,果臻.中国人口动态、挑战与国际影响[J].西安交通大学学报:社会科学版,2011(5):41-49.

[6]李文星,徐长生,艾春荣.中国人口年龄结构和居民消费:1989-2004[J].经济研究,2008(7):118-129.

[7]徐家伟.从消费文化角度解析杭州市居民体育服务产品的需求收入弹性特征[J].浙江体育科学,2011(3):45-48.

[8]曹泽洲.中国城镇居民基本消费需求及收入弹性研究[J].广西财经学院学报,2010(5):55-58.

[9]刘夏,景梦.重庆市城镇居民收入变动对消费支出结构影响的实证分析[J].统计与决策,2011(10):119-122.

[10]章立东,王世群.我国城镇居民消费结构的ELES模型分析[J].江西社会科学,2011(4):83-85.

[11]鲁婧颉.转型时期居民文教娱乐消费的收入弹性分析[J].产业经济评论,2010(1):81-92.

[12]高梦滔,毕岚岚.1995-2006年中国农户消费结构变化研究[J].云南民族大学学报:自然科学版,2011(5):422-429.

[13]艾春荣.综列数据回归[C]//林少宫.微观计量经济学要义.武汉:华中科技大学出版社,2003:27-32.

[14]伍德里奇.计量经济学:现代观点[M].黄剑平,林相森,译.北京:中国人民大学出版社,2003:438-439.

[15]刘莉亚,丁剑平,覃筱,等.面板数据计量模型适应性的比较研究[J].管理科学学报,2011(2):86-95.

[16]中华人民共和国国家统计局.中国主要统计指标诠释[M].北京:中国统计出版社,2010:78-94.

[17]张川川.子女数量对已婚女性劳动供给和工资的影响[J].人口与经济,2011(5):29-35.

[18]罗凯.子女性别偏好对农户收入的影响分析[J].中国农村经济,2011(1):37-48.

[19]杨小玲,杨建荣.中国出口贸易与农民收入结构关系的实证分析[J].湖南农业大学学报:社会科学版,2010(3):1-6.

[20]姚洪心,王喜意.劳动力流动、教育水平、扶贫政策与农村收入差距[J].管理世界,2009(9):80-90.

[21]蔡昉,林毅夫.中国经济[M].北京:中国财政经济出版社,2003:49-70.

[22]张颖.美国西部乡村旅游资源开发模式与启示[J].农业经济问题,2011(3):105-109.

[23]朱信凯,骆晨.消费函数的理论逻辑与中国化:一个文献综述[J].经济研究,2011(1):140-153.

[24]拉姆·拉玛纳山.应用经济计量学[M].薛菁睿,译.北京:机械工业出版社,2003:160-168.

[25]张五常.经济解释卷一:科学说需求[M].北京:中信出版社,2010:148-154.

[26]齐良书.议价能力变化对家务劳动时间配置的影响[J].经济研究,2005(9):78-80.

[27]张莉,WAN FANG,林与川,等.实验研究中的调节变量和中介变量[J].管理科学,2011,24(1):108-116.

[28]BOURGUIGNON FRANCOIS.The Cost of Children:May the Collective Approach to Household Behavior Help?[J].Journal of Population Economics,1999(12):503-521.

[29]BECKER G S.An Economic Analysis of Fertility[C]//NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH.Demographic and Economic Change in Developed Countries.New York:Columbla University Press,1960:209-231.

[30]BECKER G S,BARRO R J.A Reformulation of the Economic Theory of Fertility[J].The Quarterly Journal of Economics,1988,103(1):1-25.

[31]ERMISCH J,PRONATO C.Intra-Household Allocation of Resources:Inferences From Non-resident Fathers'Child Support Payments[J].The Economic Journal,2008,118(3):347-362.

[32]BROWNING MARTIN,BOURGUIGNON FRANCOIS,CHIAPPORI P-A,et al.Income and Outcomes:A Structural Model of Intrahousehold Allocation[J].Journal of Political Economy,1994,102(6):1067-1096.

[33]BONKE J,BROWNING M.The Allocation of Expenditures within the Household:A New Survey[J].Fiscal Studies,2009,30(3/4):461-481.

[34]FOLGER R,TURILO C.Theorizing as the Thickness of Thin Abstraction[J].Academy of Management Review,1999,24(4):742-758.

[35]SIMONSEN MARIANNE.Price of High-quality Daycare and Female Employment[J].Scandinavian Journal of Economics,2010,112(3):570-594.

[36]卡诺伊,莱文,T 胡森,等.教育经济学[M].杜育红,曹淑江,孙志军,译.重庆:西南师范大学出版社,2011:320-326.

[37]郭良菁.德国研制《儿童日托机构的教育质量:国家标准集》的启示[J].学前教育研究,2004(9):58-60.

[38]BLOW LAURA,WALKER IAN,ZHU YU.Who Benefit From Child Benefit?[J].Economic Inquiry,2012,50(1):153-170.

[39]EDMONDS ERIC.Targeting Child Benefits in a Transition Economy[J].Economics of Transition,2005,13(1):187-210.

[40]GASTALDI FRANCESCA,LIBERATIB PAOLO.Tax Credits for Dependent Children and Child Benefits:What do We Learn From the Italian Experience?[J].Journal of Economic Policy Reform,2009,12(3):219-234.

[41]MILLIGAN KEVIN,STABILE MARK.Child Benefits,Maternal Employment,and Children's Health:Evidence from Canadian Child Benefit Expansions[J].American Economic Review:Papers & Proceedings,2009,99(2):128-132.