论信托收益权的法律性质

2013-08-09曹春秀

曹春秀

(海南大学 法学院,海南 海口570228)

引言

信托观念起源于古罗马法,当时被称为“遗产信托”。根据罗马市民法,并非所有的市民都能够通过遗嘱自由安排遗赠,也并不是所有人通过遗嘱都具有成为继承人或受遗赠人的资格。但是,人们希望能通过一定的途径为这些不能受遗赠的人留下遗产,遗产信托便由此产生。后来,遗产信托逐渐被遗赠所吸收。

现代公认的法律上的信托源于英国。英国的信托制度最初产生于人们对遗嘱遗赠土地禁令的规避。为了规避遗嘱遗赠土地禁令和被继承人死亡时产生的税赋,人们将土地转让给不动产承受人。通过信托转让财产不仅能规避继承的不利后果,甚至能达到相同甚至更好的“继承人受益”的效果。起初,受益人的利益不为普通法院所认可,但后来被大法官所认可而成为衡平法上的利益,并获得了强制执行力。“可以说,信托制度的基本法律框架是在衡平法院建构的,其本身也成为了衡平法的最大成就,衡平法即80%以上的内容是信托。”[1]

当信托制度被植入大陆法系国家后,信托财产权、受益人收益权的法律性质等问题一直困扰着法学界。我国业已颁布的《信托法》也没有明确对信托收益权作出界定,法律概念之间界限混乱,信托制度仍有待完善。

一、信托收益权的概念

信托是为受益人利益或者特定目的设计的制度,信托法律关系涉及委托人、受托人和受益人三方的权利义务。其中,信托受益人的收益权是信托权利不可或缺的重要组成部分。

(一)信托财产权

信托财产是信托制度的核心。关于信托财产权,有学者认为是指在信托关系中受托人和受益人对信托财产所享有的权利,也有学者认为仅指受托人对信托财产享有的财产权利,即受托人以自己名义占有、管理信托财产并获得报酬的权利[2]。笔者认为,信托财产权应是受托人的管理权、委托人的监督权和受益人的收益权三者的结合体,即信托制度三方主体对信托财产所享有的权利的总称。其中,信托收益权是受益人的权利,是信托财产权的内容之一。

(二)信托收益权

我国《信托法》只明确规定了受益权,没有提及收益权。受益权是受益人在信托法律关系中享受信托利益的权利,有广义和狭义之分。“狭义的受益权仅指受益人享有的在信托存续期间取得信托财产收益的权利,以及在信托终止,信托文件没有另外规定信托财产归属人的情况下,获得信托财产本金的权利。”[3]广义的受益权除了包括狭义的受益权之外,还包括附随于狭义受益权的其他权利,如监督受托人管理、处分信托财产的权利。本文中受益人的收益权即指广义的受益权,是受益人在信托法律关系中享有的所有权利的总称。

界定信托收益权的意义在于明确信托财产权中各项权利的法律性质,避免法律概念的使用出现混乱。这也是信托业得以健康发展的前提条件之一。

二、信托收益权的内容

结合我国《信托法》的规定,收益权主要包括以下内容:

(一)信托利益的享有权

《信托法》第44条规定:“受益人自信托生效之日起享有信托受益权。信托文件另有规定的,从其规定。”信托利益的享有权就是该条规定的受益权,是受益人的核心权利。信托利益的享有权主要包括:(1)在信托存续期间,凡是基于受托人对信托财产进行管理而产生的收益均由受益人享有,除法律另有规定,受托人和委托人均无权分享信托财产上产生的利益[4];(2)在信托终止,信托文件没有另外规定信托财产归属人的情况下,受益人享有获得信托财产本金的权利,这项权利又可被称为本金受益权。

(二)监督信托事务的权利

信托成立后,受托人即应按照信托目的处理信托事务,委托人和受益人原则上都无权介入信托事务的执行。但是,信托事务的处理与受益人有较大的利害关系,因此,各国信托法都赋予受益人一定的监督权,主要有:(1)信托财产执行知情权;(2)信托财产管理方法调整请求权;(3)救济权,包括撤销权、返还财产请求权、恢复原状请求权以及赔偿损失请求权;(4)受托人解任权,即受托人违反信托目的,管理、运用、处分信托财产有重大过失的,受益人有权依照信托文件的规定自行或请求人民法院解任受托人。

(三)受益人的其他权利

这些权利一般与受托人的变更或者信托终止有关。受益人受益权的实现有赖于受托人对信托财产的管理和处分,并且受托人辞任、新受托人选任以及终止信托都与受益人的利益息息相关。因此,受益人需要行使与受益权密切相关的其他权利,以保护自身利益。这些权利包括:(1)受托人辞任的同意权;(2)新受托人的选任权;(3)特定情形下的解除信托权,如委托人为唯一受益人的,委托人或其继承人可以解除信托。

三、信托收益权法律性质的不同界定

英国法在结构上形成了普通法与衡平法的分立格局,表现在信托制度中,就是对信托财产实行所谓的“双重所有权”制度[5]。“而在大陆法系国家,自罗马法以来,一物一权主义已经成为近现代物权法中所有权具有商品性的当然归结。”[6]因此,如何化解信托收益权的性质与一物一权原则的冲突是信托制度发展的关键。在我国,《信托法》对信托收益权规定的缺失也不利于信托制度的完善和发展。

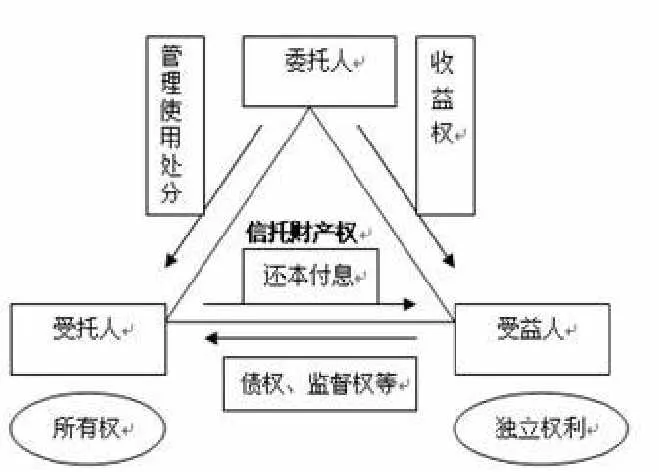

(一)英美法系信托收益权的定性

如图1,英美法系信托制度最显著的特征就是在信托财产上存在两种所有权,即受托人是法律形式上的财产所有人,依照合同或法律规定对信托财产享有占有、使用和处分的权利,受普通法保护;而受益人则享有信托财产的收益权,需要强制执行时必须求助于衡平法,该权利属于衡平法上的所有权。信托观念的本质在于管理所有权与收益所有权的分离。因此,在英美法系,收益权的法律性质是衡平法上的一种物权。

笔者认为,英美法系所有权的概念比较淡化,也就是说,在英美法系中不存在所谓的“绝对所有权”。所有权不过是一系列根据社会和经济的需要可以灵活分解的权益,其中,有的财产权纯粹是收益性的,有的则纯粹是管理性的。因此,“将信托的本质理解为受托人和受益人对信托财产分享所有权,在理论上丝毫无不妥之处,在实践中也很少遇到问题”[4]。

(二)大陆法系信托收益权的定性

对大陆法系国家而言,信托制度是一种“舶来品”。为更好地引进和发展信托制度,学者们从不同角度对信托收益权的法律性质进行了探讨,形成了以下几种学说:

1.债权说

根据债权说,受托财产一经转让,受托人就成了信托财产的绝对权利人。受益人对信托财产并不享有直接性权利,只取得了相对于受托人的对人性债权。信托是由受托人的完整权和受益人的债权两方面构成的,信托法律关系也就是委托人、受托人和受益人之间的债权债务关系。

笔者认为,虽然信托财产在受托人名义之下,但受托人不能自由地管理和处分信托财产,必须服从于信托目的,这和受托人对信托财产享有完整权的主张相矛盾。信托财产的独立性、物上代位性、不可侵犯性等法律效果也与受托人享有信托财产的完整权相冲突。并且,针对受托人违反信托的处分行为而赋予受益人物权性质的撤销权,也与债权说相矛盾。

2.物权说

物权说认为,信托受益权的本质是相对于信托财产的物权。其依据是,对于信托财产,受托人只在信托目的的范围内享有权利,而受益人享有的则是一种单纯的债权性质的权利,即与其说受益人对受托人享有权利,不如说受益人对信托财产享有权利。而且站在物权学说的立场上,赋予受益人信托撤销权等权利也就有了法律依据。

但是,在受益人对信托财产享有完整所有权的同时,受托人也对信托财产享有直接占有、管理和处分的权利。如此一来,一个信托财产上就存在两个所有权,这种双重所有权模式违反了大陆法系物权法的一物一权原则[7]。

3.财产权机能区分说

从财产权的机能出发,可将财产权划分为管理权和价值支配权:前者是指管理、使用财产以产生价值机能的权利;后者是指能够支配管理权所产生的价值机能的权利。在信托关系中,受托人对信托财产享有一种管理权,可以管理和使用信托财产;受益人享有的则是价值支配权,可从受托人手中获得信托财产产生的收益。

此说大致分清了受托人管理权与受益人受益权的性质,在一定程度上阐述了信托的价值,但仍不能解释信托收益权的法律性质。况且,虽然受益人最终能够获得信托价值和收益,但受益人所享有的权利却不限于受益权。

图1 英美法系的信托法律关系

(三)我国法律对信托收益权界定的缺失

2001年我国颁布《信托法》,但2006年到2011年共五年间,人民法院受理一审信托合同纠纷案件仅有294起[8],主要集中于基金信托和房产信托。这表明,我国目前的信托制度发展并不尽如人意。我国秉承大陆法系的传统,在《物权法》中明确了物权法定和一物一权原则。据此,受托人对信托财产享有的权利和受益人对信托财产享有的收益权不可能是同时存在于一个物之上的两种所有权。那么,我国信托立法的任务之一就是解决西方传统的信托理论与我国物权原则之间的矛盾。而笔者认为,化解这种冲突的关键就在于准确把握信托受益人收益权的法律性质。

我国《信托法》仅界定了受益权,并未对受益人的其他相关权利进行准确定性。信托财产权的定性不明,不仅导致了理论界概念使用的混乱,也使实践运行中易出现尴尬现象。笔者认为,将受益人的受益权和相关权利规定为信托收益权并明确其法律属性,有利于信托权利义务体系的构建,也有利于区分受托人管理权和委托人监督权。

四、信托收益权法律性质的再界定

如前所述,如果将信托收益权的法律性质解释为债权,那么就不应给予受益人过多的保障,否则将会破坏债权的平等性原则;相反,如果将收益权理解为物权,虽然比较符合保障受益人的立法目的,但却难以与一物一权原则相吻合。因此,对于信托收益权的法律性质,很难用传统民法的二分法来诠释。笔者认为,应将其作为一个独立的概念。信托收益权只是信托财产权的一项内容,应将其放置于信托财产权的概念中加以考察。

图2 信托财产权的新构想

如图2,委托人转移所有权于受托人,受益人独立对信托财产享有收益权,并制衡受托人的所有权。此时,三方的权利义务得以平衡。收益权是由信托法律关系的本质派生出的一系列权利,属于法定权利,在信托关系存续期间不能任意消灭。收益权包括受益权、撤销权等权利,这些权利共同组成收益权的内在体系。

信托是为他人管理财产的制度,与其他传统的管理财产制度相比,最大的优点是在赋予受托人管理权限的同时,亦对受益人安排了诸多保障,使委托人、受托人和受益人的债权人不得对信托财产有所请求或主张。如果受托人违反信托本旨处分信托财产,受益人可通过撤销权恢复该信托财产。这既是信托与代理等其他制度相比具有的优势,也是我们引进信托制度的原因所在。因此,从某种意义上讲,信托收益权既是债权的扩张,又冲破了物权的外延。我们只有将信托收益权作为一种新型民事权利,才能使信托制度更好地融入我国的民法体系,从而进一步发展我国的信托制度[9]。也只有这样,信托才能更好地发挥代理等制度替代不了的功能。

[1]徐颖,靳友成.大陆法系法律制度框架内建构信托法权利的思路[J].中国电力教育,2005(3).

[2]孙云霞.论信托财产权法律性质[D].天津:天津大学,2007.

[3]徐孟洲.信托法[M].北京:法律出版社,2006:117.

[4]施天涛,余文然.信托法[M].北京:人民法院出版社,1999:134,55.

[5]钟瑞栋.信托财产权、信托法与民法典[J].甘肃政法学院学报,20 07(3).

[6]陈文辉.一物一权与信托财产权[J].甘肃政法成人教育学院学报,2003(9):2.

[7][日]中野正俊.信托法[M].张军建译北京:中国方正出版社,2004:18.

[8]民商审判资料选读[M].北京:人民法院出版社,2011:4

[9]徐孟洲.信托法[M].北京:法律出版社,2006:170.