上海固定资产投资与经济转型发展的关系探析

2013-08-08上海市统计局投资建设统计处课题组

上海市统计局投资建设统计处课题组

(上海市统计局,上海 200003)

经济发展的轨迹表明,固定资产投资作为推动社会生产力发展的主要手段和经济资源配置的一种具体实现形式,不仅在总量上与经济增长密切相关,直接影响和决定着经济增长的速度,而且在结构上直接影响和决定着经济结构的形成和发展变化,进而影响和决定着经济增长的质量和效益。

一、上海固定资产投资与经济增长之间的关系

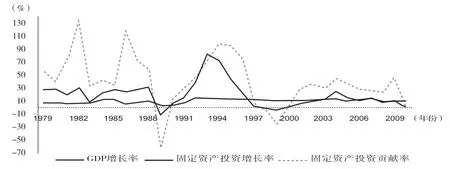

改革开放以来,上海GDP年均增长率达到10.4%,形成了庞大的国民经济总量。2010年上海市生产总值突破17000亿元,增长10.3%,人均国民收入也超过11000美元,已接近高收入国家水平。固定资产投资作为促进经济增长的重要因素之一,在上海经济发展过程中一直起着举足轻重的作用。1979-2010年,上海固定资产投资增长率与GDP增长率的变化趋势中,固定资产投资贡献率多数年份在40%以上,显示出投资增长与经济增长有着十分密切的关系。从数据的波动趋势看,投资周期与经济周期具有“趋同性”和“时滞效应”,两条曲线虽然不完全一致,但变化趋势和波动周期却基本相同,并且固定资产投资增长率的变动先于GDP增长率的波动,时滞效应大约为两年。这表明,上海固定资产投资增长对上海经济增长具有明显的推动作用(图1)。

图1 1979-2010年上海固定资产投资与GDP增长率变化趋势

但是传统的过于追求速度的增长方式正渐渐转变为导致经济结构不合理和社会环境不和谐因素。而随着经济迈入更高的发展阶段,一些深层次的矛盾日益突出,并逐渐成为制约上海经济发展水平和质量的重要因素,因此加快经济发展方式转型显得尤为迫切和必要。

二、上海固定资产投资与经济增长的协调性分析

衡量固定资产投资与经济增长协调性关系的指标可以分为贡献类和效益类两大类指标,贡献类指标主要从经济构成的角度,衡量固定资产投资对经济增长的贡献,包括投资率和投资贡献率两项指标;而效益类指标主要从经济效益的角度,反映固定资产投资中投入与产出之间的比率,包括投资效果系数、固定资产交付使用率和建设周期三项指标。

(一)贡献类指标分析

1.投资率。投资率即资本形成率,是一定时期内固定资产投资总额与同期国内生产总值之比,是反映投资与经济水平比例关系的强度性指标,其计算公式为:

投资率=固定资产投资完成额/国内生产总值×100%

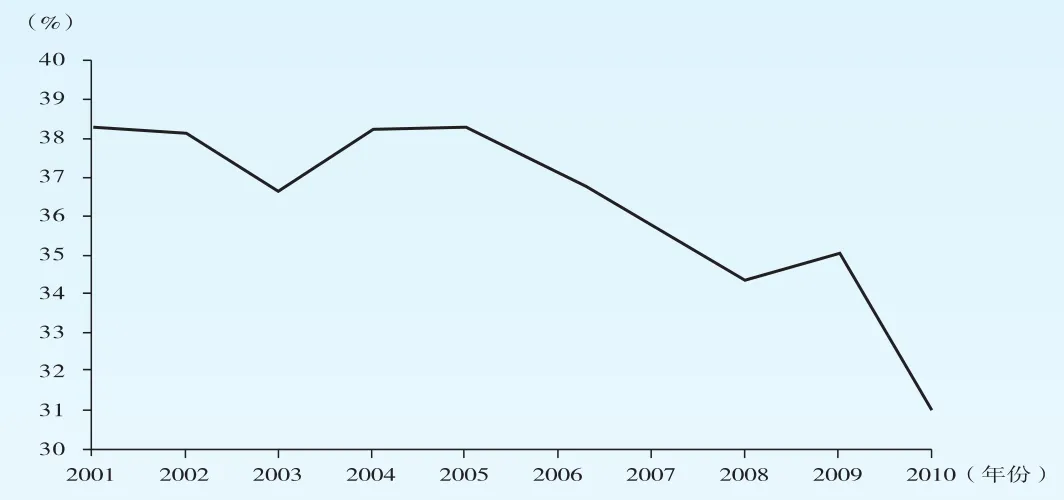

统计显示,十年间上海固定资产投资率呈现逐年稳步回落态势(图2)。相关研究认为,以现阶段上海处于全国各省市中较为领先和平稳的经济发展水平为例,投资率保持在25%-30%的区间,经济增长平稳健康,且GDP的增长率将低于投资率20个百分点左右。

2.投资贡献率。投资贡献率即固定资产投资对GDP增长的贡献率,是指一定时期内固定资本形成额实际增量占同期GDP实际增量的比重,该指标是反映投资对经济拉动的重要指标,通常表述为投资对经济增长的贡献为百分之多少,其计算公式为:

投资贡献率=(固定资本形成额增量/GDP增量)×100%

图2 2001-2010年上海固定资产投资率变化

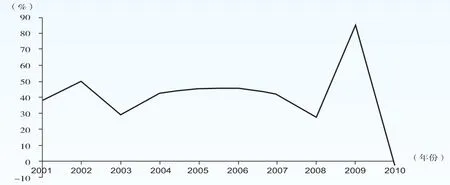

十年间,上海投资贡献率起伏波动较大,特别是近几年表现更为明显,表明现阶段投资对GDP拉动作用较不稳定(图3)。另外,“十一五”期间,上海固定资产投资对GDP增长的拉动力比“十五”略有回落。

图3 2001-2010年上海投资贡献率变化

(二)效益类指标分析

1.投资效果系数。投资效果系数是指一定时期内单位固定资产投资所产生的GDP增量,它是从资金投入与产出比率上来综合反映投资效益的指标,它能够较全面地反映投资活动的最终效益,其计算公式为:

投资效果系数=国内生产总值增量/固定资产投资完成额

十年间,上海固定资产投资效果系数波动较大。其中,2004年的最高值0.45与2009年的最低值0.19之间,差值达0.26。从整体走势看,除2010年世博会这一特殊情况带动当年投资效果系数急剧冲高外,“十一五”以来投资效果系数整体有所下滑,表明近年来投资效果有所下降。

2.固定资产交付使用率。固定资产交付使用率是指一定时期新增固定资产与同时期固定资产投资完成额的比例关系,它是反映投资形成的固定资产交付使用速度的重要指标,可作为衡量固定资产投资的最直接效益。其计算公式为:

固定资产交付使用率=新增固定资产价值/固定资产投资完成额×100%

十年间,上海固定资产交付使用率表现较为平稳良好,未出现明显的大起大落,但因受到经济发展规划五年一个时期的影响,因而也呈现出较为明显的周期性波动规律。

3.建设周期。建设周期是指建设总规模与年度完成投资规模的比值。它反映一个国家、一个地区或行业完成建设总规模平均需要的时间,建设周期是从建设速度方面反映固定资产投资宏观效益的重要综合指标。其计算公式为:

建设周期=在建项目建设总规模/固定资产投资完成额

十年间,上海固定资产投资项目建设周期有所拉长,从2001年的平均建设周期4.2年,拉长至2010年的平均建设周期5.1年,周期延长近1年(表1)。

表1 2001-2010年上海固定资产投资项目建设周期变化

(三)整体判断

综上所述,十年间上海固定资产投资率仍处于较为合理的区间范围内,对现阶段全市经济的拉动作用整体较好,但因起伏较大而显得不十分稳定。同时,受建设周期拉长、固定资产交付使用率下降以及投资结构仍不尽合理等多方因素影响,投资效果整体略有回落。若后阶段投资率继续维持走低,投资效果持续回落,在两方共同作用下将可能导致上海GDP增长乏力,最终对全市经济的健康、持续、稳定发展产生不利影响。

三、调整固定资产投资结构、推进上海经济发展方式转型的初步建议

(一)与投资相关转型工作的具体方向

现阶段,上海经济发展方式的转型主要体现在四个方面:一是从以出口导向拉动经济发展的方式,向以内需为主导,消费、投资、出口“三驾马车”协调拉动的方式转变;二是从以资金、劳力、土地等生产要素驱动经济的粗放型发展方式,向以科技创新、管理创新、制度创新驱动的集约型发展方式转变;三是从以传统制造业为主力推动经济发展的方式向以战略性新兴产业、服务业双引擎推动的方式转变;四是从“效率优先,兼顾公平”的发展方式向效率公平并重、更多强调保障和改善民生的发展方式转变。其中第二、三、四方面的转型,均与全市固定资产投资结构的优化调整发生密不可分的依存关系。因此,为有效推动上海经济发展方式转型,必须结合全市固定资产投资结构特点和存在问题,在后阶段推动转型的过程中找准方向,着力做好四方面的重点突破:一是产业结构的转变:加快形成以服务经济为主的产业结构;二是空间布局的转变:形成以中心城区为主转向依托重点中心城区和郊区并重,从长三角更大的范围配置资源,拓展上海的发展空间;三是社会发展的转变:要适应日益多元化的社会发展特征,凸显文化软实力,加快社会事业发展,推进城乡一体化;四是发展路径的转变:转变较多应用资源、能源消耗的经济增长方式,更加注重技术创新,结构调整等推动经济发展。

(二)初步建议

1.以“四个中心”建设为依托,打造以服务经济为主的产业结构

(1)以“四个中心”建设为载体,增强现代服务业的核心竞争力。上海未来产业发展的关键是现代服务业,而金融、贸易、物流和航运是现代服务业的核心部分,这些产业的发展是确立上海市国际经济中心地位的重要依据。因此,应当以“经济、金融、航运、贸易”建设为载体,加强其固定资产投入,增强现代服务业的核心竞争力。

其中,上海国际金融中心建设要以加快陆家嘴——外滩金融区建设为重点,着力吸引和培育具有国际竞争力和行业影响力的金融机构,积极拓展各类金融和金融中介服务业务,大力鼓励和支持金融创新,不断提高金融服务能力和水平。上海国际航运中心建设要围绕外高桥港区、洋山深水港区功能提升为目标,进一步优化现代航运集疏运体系,同时加快内河航道建设,完善货运道路网络,加强航空等综合交通枢纽功能建设,加快建设国际油轮母港。与此同时,拓展和完善航运航空服务产业链,大力发展航运经纪、航运金融、船舶交易和海事法律等各类航运服务。上海国际贸易中心建设则应将虹桥商务区建设作为核心内容,将其建设成为现代服务业的集聚区,以及面向全国的总部经济和高端商务活动的集聚地,从而促进上海经济产业结构整体优化升级。

(2)形成服务业集聚效应,加快其他重点服务业行业发展。依托城市功能提升、市场需求引导和新技术应用,扩大服务业规模,拓展新领域,发展新业态,培育新热点,增强服务业辐射能力。首先,加大信息服务、现代物流、专业服务、服务外包、研发设计、文化创意以及会展等生产性服务业投资力度,促进服务业集聚发展、集群发展。其次,按照改善民生、扩大内需的要求,加快发展健身和多层次医疗保健、教育培训、家庭服务等生活性服务业投入。再次,推动中心城区合理建设布局现代商务楼宇,鼓励郊区发展特色服务业,加快形成服务业集聚区。

2.“双轮驱动”,积极培育发展战略性新兴产业和提升改造传统优势产业

(1)培育战略性新兴产业,推进高新技术产业。紧密对接国家战略性新兴产业规划和政策,大力推进高新技术产业化项目建设,重点发展高端装备制造、新一代信息技术、生物、新能源、新材料、节能环保和新能源汽车等产业项目。抓紧实施民用航空、海洋工程装备等一批专项工程,突破汽车、船舶和机械等产业重点产品、关键零部件的核心技术,形成自主研发和制造体系,提升自主品牌价值,加快建设完善临港装备、漕泾化工、长兴造船等国家新型工业化产业示范基地。最终打造形成以高端制造、创新驱动、品牌引领、低碳发展、效益优先为特征的新型产业体系。

(2)提升基础产业和改造传统产业。以技术改造投资为重点,进一步优化钢铁、石化等基础产业产品结构,发展延伸产业链,控制高耗能产业产能。融入科技、创意、时尚和环保等元素,不断提高设计、品牌和营销等环节的附加值。

3.拓展空间,大力推进布局结构优化调整

(1)以空间布局优化引导产业结构调整。要坚持拓展郊区发展新空间,以加快重大产业基地建设为重点,推动空间布局优化和产业结构升级。在进一步推动现代产业基地建设,如微电子产业基地、国际汽车城、上海化工区、精品钢材基地、临港装备产业基地、长兴岛造船基地的同时,积极探索实施集体用地流转、城乡建设用地增减挂钩、产业用地出让弹性延期等政策,推动更多的战略性新兴产业、生产性服务业项目落户郊区,使郊区成为上海先进制造业和高新技术产业的主要基地。

(2)突破城乡区别限制,统筹城乡一体化发展。要突破城乡区别限制,进一步加快推进郊区新城建设,统筹城乡一体化发展。在完善社会服务体系配置的基础上,着力引导市级优质医疗、教育、文化、体育设施项目向新城集聚。并按照大城市的发展标准建设新城市政基础设施,在新城之间形成以高速公路和快速轨交为主的对外交通网络,全力提升新城综合能级,同时加强与周边长三角城市联动发展,最终形成与中心城区功能互补、错位发展、联系紧密的新城群。

4.推进“三港、三网、三体系”建设,加速形成长三角都市圈交通网络

(1)加快推进“三港、三网、三体系”建设。在“三港两网”建设取得阶段性成果后,“十二五”期间应进一步巩固推进“三港”,即海港、空港、信息港建设,不断提升上海在亚洲和全球网络体系中的枢纽地位和服务能级。其次,继续优化“三网”,即轨道交通网、高速公路网、内河航道网,努力改善城市交通环境。再次,加快构建“三体系”,即能源保障体系、生态环保体系、城市安全应急体系,确保城市运营安全。在全市范围内进一步巩固形成枢纽型、功能性、网络化的基础设施体系。

(2)加速与长三角地区基础设施体系整合对接并实现网络化。网络化的基础设施体系是区域经济一体化发展的重要支撑体系。只有在空间上连接成网的基础设施,才能提高其运转的效率和使用功能,起到促进区域经济一体化发展的作用。因此,上海“十二五”时期的对外交通建设,应进一步深化长三角大都市圈的区域协作,在进一步完善对外高速公路网的同时,着重加强薄弱环节的投资力度,打造形成铁路、城际轨道交通以及航运等多种交通方式并存的局面,全力推动上海都市圈经济发展。