资本价值与宏观投资率:应用包含调整成本的拉姆齐模型的研究

2023-01-06黄晓婷刘仁和

黄晓婷 刘仁和 颜 悦

一 引 言

多年来,中国经济在保持高速增长的同时,宏观投资率居高不下。王秋石和王一新(2014)[1]测算得到2003—2012年中国固定资本形成率均值为42.49%,最大值为46.82%,无论是固定资本形成率的均值还是最大值,中国都远高于其余4个金砖五国成员。邵传林和王丽萍(2016)[2]基于中国省级面板数据测算得到1994—2011年中国固定资产投资率均值为46.3%,最大值达到93.4%。邓光耀和张忠杰(2016)[3]测算得到1997—2014年中国各省的资本形成率均值为53.11%,最大值为130.40%。徐启元等(2018)[4]的测算结果表明,中国资本形成率自1952年以来经历了四轮震荡上升,由最初的22.2%上升到2016年的44.2%,并在2011年达到最高值48%。可以看出无论采用何种指标,学者们测算得到的中国宏观投资率多年来均处于高位。参考李稻葵等(2012)[5]的研究,根据世界银行公开数据库,本文测算发现,中国的境内宏观投资率和国民宏观投资率从1993年开始一直高于图1的7个发达国家,并与它们拉开越来越大的差距(1)根据本文测算,与同样处于经济高速增长时期的新兴市场国家相比,中国的境内宏观投资率和国民宏观投资率仍是在高位运行,并分别从1998年和2001年开始一直高于7个新兴市场国家(巴西、印度、韩国、泰国、马来西亚、秘鲁和南非)。。那么,多年来中国宏观投资率高得出奇是否意味着其过高呢?

图1 1978—2019年中国与7个发达国家境内宏观投资率和国民宏观投资率的时间趋势图

学术界关于中国宏观投资率的高低问题争论已久,尚未达成共识。部分学者认为中国宏观投资率已经过高。李稻葵等(2012)[5]使用拉姆齐模型作为测算福利最大化宏观投资率的理论基础,并参考Brunner和Strulik(2002)[6]的逆向积分数值模拟方法,模拟得到1990—2008年福利最大化的投资路径。其实证结果表明,从2002年开始,中国的境内宏观投资率和国民宏观投资率分别比福利最大化宏观投资率平均高5个和12个百分点,国民宏观投资率高于福利最大化宏观投资率的最大幅度为15个百分点。因此,李稻葵等(2012)[5]认为中国宏观投资率已经过高。可是,黄有光(2014)[7]指出李稻葵等(2012)[5]中的时间偏好比率应该小于0.01%,而不应该在4%—6%之间取值,此更改提高了福利最大化宏观投资率的测算值,从而导致中国的实际宏观投资率不一定高于福利最大化宏观投资率,亦即中国宏观投资率未必过高。吴海英和余永定(2015)[8]则从中国的增量资本产出率与其他国家相比处于较高水平及资本生产率处于较低水平的角度,认为中国宏观投资率过高。柏培文和许捷(2017)[9]构建回归模型,将宏观投资率的一次项和平方项等作为解释变量,资本边际产出作为被解释变量,测算得到当宏观投资率高于59.29%时,资本边际产出下降,据此认为中国部分省份从2003年开始出现宏观投资率过高的情况。

也有学者认为与其他国家相比,中国高宏观投资率的形成原因复杂,需结合中国国情进行综合判断。罗云毅(2000)[10]认为与发达国家相比,虽然中国的宏观投资率较高,但人均投资的绝对规模较低,因此高宏观投资率是迅速提升中国国力、缩小与发达国家经济差距的重要条件之一。马秀岩(2005)[11]测算得到中国2006—2010年的宏观投资率合理范畴为35%—39%,此范畴虽远高于其他国家,但中国确实需要较高的宏观投资率以保持“十一五”期间经济的高速稳定增长。张立群(2005)[12]也认为中国在2006—2020年需要维持较高的宏观投资率,以确保全面建成小康社会等经济目标的实现。徐启元等(2018)[4]从中国GDP增速变动趋势、储蓄率水平以及赶超型经济体和工业化城镇化发展的一般规律等方面认为中国高宏观投资率的形成有其合理性。刘勇政等(2021)[13]研究发现,地市级政府流动性税收分成比例的提高有助于推动其宏观投资率上升,中国分税制对欠发达地区的投资激励作用更大。与上述学者的观点类似,同样结合中国的现实情况,本文认为,中国宏观投资率是否过高问题的判断还需考虑资本价值对宏观投资率的影响。

在理论上,本文根据Barro和Sala-i-Martin(2004)[14]包含调整成本(2)企业资本投资过程中普遍存在因摩擦而导致的调整成本(Adjustment Costs)(Eisner和Strotz,1963[15];Lucas,1967[16];Hamermesh和Pfann,1996[17];Cooper和Haltiwanger,2006[18])。的拉姆齐模型,分析资本价值影响宏观投资率的鞍点路径:与发达经济体相比,中低收入经济体有效人均资本存量较低,资本边际产出较高,由此推断资本边际价值较高,从而推动宏观投资率上升;随着该经济体有效人均资本存量提高,并收敛至发达经济体水平,资本边际价值的下降将促使其宏观投资率逐渐下降。由于在企业价值最大化时,资本边际价值等于资本边际成本,而后者等于单位化为“1”的资本购买价格与资本边际调整成本之和,因此,参照陈英楠等(2022)[19]的研究,由资本边际调整成本大小来推断资本边际成本高低,进而推算资本边际价值高低。

结合中国实际情况,改革开放以来,中国因投资摩擦引致的调整成本不容忽视。Khan和Thomas(2008)[20]指出,调整成本包括阻碍、延迟和延缓最终产品及其资本等要素投入的供给和需求变动的摩擦性因素。Wu(2015)[21]使用1998—2002年中国企业投资环境调查的微观数据估计得到,中国二次调整成本参数为1.532,即中国调整成本的大小相当于其资本存量的6.5%,不可逆性调整成本参数为0.370,即资本商品的重新销售价格相当于其购买价格的63%,固定调整成本参数为0.011,即任何投资或撤资会导致营业利润损失1.1%;而Bloom(2009)[22]采用类似的模型设定,使用1981—2000年美国企业数据估计得到美国二次调整成本参数为0,不可逆性调整成本参数为0.339,固定调整成本参数为0.015(3)Wu(2015)[21]研究发现,二次调整成本在模型设定中起着关键作用,而不可逆性调整成本和固定调整成本可以相互替代。二次调整成本加上不可逆性或固定调整成本也能够较好地拟合微观数据。Hamermesh和Pfann(1996)[17]指出,由于企业层面微观数据具有不平稳、集中性等特征,使用严格的扩展型调整成本函数更为合适;但是如果采用由微观数据汇总而成的宏观数据,则可以使用仅包含二次调整成本形式的函数。因此,考虑到本文研究的是宏观总体经济,参考Barro和Sala-i-Martin(2004)[14]、Liu et al.(2009)[23]的研究,在下文理论建模上只使用二次型调整成本函数。。Wu(2015)[21]进一步指出,与美国相比,中国较高的调整成本使得中国总产出损失高达25%;并且营商环境的好坏决定了资本调整成本的高低,中国营商环境排名较低的城市,其调整成本较高,反之则反。刘仁和等(2018)[24]实证研究发现,中国较高的调整成本会显著降低其资本回报率。陈英楠等(2022)[19]认为,中国资本市场估值水平较高的原因是企业资本边际调整成本较高,由此可以推测其资本边际价值也较高。因此,结合资本价值影响宏观投资率的鞍点路径以及中国存在较高调整成本和资本价值的经济事实,本文推测中国的宏观投资率可能会较高。

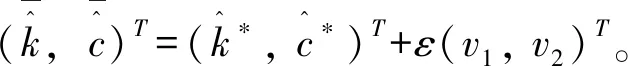

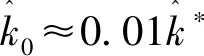

实证研究方面,本文在李稻葵等(2012)[5]检验宏观投资率是否过高的方法中加入代表资本价值的调整成本的影响。根据Brunner和Strulik(2002)[6]的逆向积分方法,构建考虑调整成本的逆向积分数值模拟方程求解拉姆齐模型,从有效人均消费和有效人均资本存量的稳态值开始逆向积分,模拟得到宏观投资率的鞍点路径。结果表明,2000—2019年,中国考虑调整成本的福利最大化宏观投资率比忽略调整成本时平均高8.78个百分点,两者在统计上存在显著性差异,说明调整成本对宏观投资率具有显著影响,改变主要参数稳态取值的稳健性检验结果保持一致。2000年以来,中国考虑调整成本的福利最大化宏观投资率高于实际的境内宏观投资率和国民宏观投资率,说明中国宏观投资率未必过高。而李稻葵等(2012)[5]得到的忽略调整成本的福利最大化宏观投资率分别从2009年和2005年开始明显低于中国境内宏观投资率和国民宏观投资率,说明在忽略调整成本的情况下,中国分别从2009年和2005年开始出现宏观投资率过高问题。上述分析说明,如果忽略调整成本对宏观投资率的影响,即忽略资本价值对宏观投资率的影响,会影响对中国宏观投资率是否过高问题的判断。

结合已有研究,本文的主要贡献为:从资本价值影响宏观投资率的角度来理解中国宏观投资率是否过高问题。在理论上应用包含调整成本的拉姆齐模型,分析资本价值影响宏观投资率的作用机制。逆向积分数值模拟结果表明,2000—2019年,调整成本对中国宏观投资率存在显著影响;在考虑调整成本影响资本价值进而影响宏观投资率的情况下,发现中国宏观投资率并没有过高。后文内容结构安排:第二部分是理论分析与数值模拟方程设计,第三部分是数值模拟结果分析,第四部分讨论中国宏观投资率是否过高,第五部分是结论。

二 理论分析与数值模拟方程

本部分应用拉姆齐模型,在理论上分析资本价值影响宏观投资率的鞍点路径;在实证设计上,建立宏观投资率鞍点路径的数值模拟方程。

(一)资本价值影响宏观投资率的鞍点路径分析

考虑调整成本的投资模型通常被称为投资的q理论模型(Hayashi,1982)[25],Barro和Sala-i-Martin(2004)[14]应用该理论构建了包含调整成本的拉姆齐模型,本文在此基础上分析资本价值影响宏观投资率的鞍点路径。

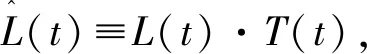

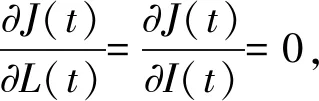

(1)

资本边际产出的有效人均形式可表示为:

(2)

企业除需要承担资本购买成本和调整成本外,还需要为每单位劳动力支付工资率w(t)。假定劳动力L(t)在变动的过程中没有摩擦,不产生相关的任何调整成本。那么,企业现金流可以表示为:

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

对式(8)移项后可得:

(9)

(10)

(11)

结合式(4)和式(7)可得:

(12)

(13)

图2 有效人均资本存量和资本边际价值的动态关系图

(二)宏观投资率鞍点路径的数值模拟方程

Barro和Sala-i-Martin(2004)[14]给出了忽略调整成本情况下的消费者效用最大化推导过程,本文在其基础上进一步将考虑调整成本情况下的企业价值最大化和消费者效用最大化联系起来,推导得到考虑调整成本的有效人均消费和有效人均资本存量的变化值和稳态值公式。

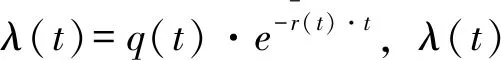

(14)

以式(14)作为约束方程,构造消费者效用最大化的现值Hamiltonian函数:

(15)

ν(t)=u′(c(t))·e-(ρ-n)t

(16)

(17)

将式(16)的ν(t)对时间求导,并代入式(17),可得每个家庭进行消费选择的效用最大化条件为:

(18)

(19)

在Barro和Sala-i-Martin(2004)[14]的基础上,本文结合式(9)和式(19),进一步得到:

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

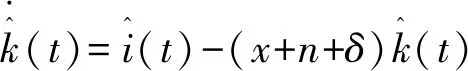

式(24)表示,有效人均资本存量变动量等于有效人均产出减去有效人均消费量和有效人均资本折旧量,加上有效人均调整成本影响项。再将式(2)和式(7)代入式(24),可得整体经济预算约束式:

(25)

(26)

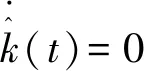

再联立式(20)和式(24),结合式(1)和式(26),得到有效人均资本存量的稳态表达式:

(27)

(三)参数设定与校准

除了资本调整成本参数,参考李稻葵等(2012)[5]的研究,设定逆向积分数值模拟程序中需要用到的中国经济参数的稳态值,对于无法通过已有文献获得参数稳态值的则通过稳态数据进行逆向校准。具体如下:

1.资本份额α=0.487。Bai et al.(2006)[27]测算的中国1978—2005年资本份额取值范围为0.463—0.586,再综合李稻葵等(2012)[5]的校准结果,取值为0.487。

2.人口增长率n=0.0055。2000—2019年中国人口增长率平均值数据。

3.技术进步率x=0.03。Young(2003)[28]对中国1978—1998年的技术进步率进行了测算,官方数据显示这期间的平均值为0.03。张军和施少华(2003)[29]的测算结果显示,1979—1998年中国技术进步率均值为0.028。徐家杰(2007)[30]测算得到中国1978—2006年的技术进步率均值为0.0325。由此可见,Young(2003)[28]、张军和施少华(2003)[29]、徐家杰(2007)[30]对中国改革开放以来的技术进步率均值测算结果均较接近0.03。

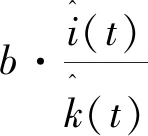

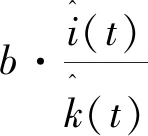

4.资本调整成本参数b=8.41。采用刘仁和等(2018)[24]估计得到的中国资本回报率基本模型结果。

5.时间偏好比率ρ=0.04。参考李稻葵等(2012)[5]的设定,时间偏好比率取值范围为0.02—0.06。

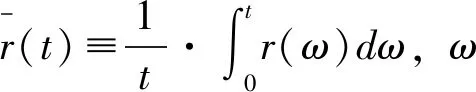

(28)

当式(28)中的调整成本参数为0时,可得到忽略调整成本的稳态宏观投资率测算公式:

(29)

三 宏观投资率鞍点路径的数值模拟结果

本部分利用Matlab程序逆向积分模拟得到考虑调整成本和忽略调整成本两种情形下的中国宏观投资率,对比分析代表资本价值的调整成本(5)资本边际价值等于资本的单位化购买价格成本“1”和边际调整成本之和,因此,资本边际调整成本变动代表了资本价值变动。对中国宏观投资率的影响。

(一)代表资本价值的调整成本对宏观投资率的影响

本文借鉴李稻葵等(2012)[5]的做法,在进行数值模拟的Matlab程序中输入上文设定的参数稳态值,利用式(21)和式(25)得到有效人均资本存量和有效人均消费的路径。根据G7发达国家2010—2019年按购买力平价(PPP)衡量的人均GDP均值(46574国际元,2011年不变价),对稳态人均GDP进行设定。利用中国2019年的实际人均GDP(16117国际元,2011年不变价)进行定位,即在模拟人均GDP路径上找到与中国2019年实际人均GDP最接近的一点。在考虑调整成本的情况下,对应图3(a)中t=25的位置,在忽略调整成本的情况下,对应图3(b)中t=34的位置。再通过资本积累方程,根据模拟得到的有效人均资本存量计算得到有效人均投资路径,进而可以得到2000—2019年中国宏观投资率的鞍点路径。

图3 宏观投资率鞍点路径模拟图

由图3可知,在2019年实际人均GDP保持不变的情况下,模拟得到的考虑调整成本的中国宏观投资率为44.75%,高于忽略调整成本时的39.37%。进一步通过考虑调整成本与忽略调整成本的宏观投资率差值,定量分析调整成本对宏观投资率的影响,具体如表1所示。2000—2019年,考虑调整成本的宏观投资率比忽略调整成本的宏观投资率平均高8.78个百分点,配对t检验结果表明,两者在统计上存在显著性差异,说明调整成本对中国宏观投资率具有显著影响。由此说明,调整成本的加入会提高宏观投资率的测算值,其背后的原因是较高的调整成本意味着较高的资本边际价值,因此,中国较高的资本边际价值导致其宏观投资率较高,符合上文描述的影响机制。而且,由图3可知,随着中国经济转型并逐渐趋向于稳态,人均GDP呈上升趋势,宏观投资率则呈下降趋势,与上文描述的经济系统鞍点路径特征相吻合。

表1 宏观投资率模拟值(%)

(二)稳健性检验

本部分以7个发达国家作为基准国家以及改变技术进步率、资本份额和时间偏好比率稳态取值进行稳健性检验。首先,利用7个发达国家的宏观投资率、资本产出比和人均GDP稳态指标检验如下7组稳健性组合。结果如表2所示,7组稳健性检验中,考虑调整成本的宏观投资率比忽略调整成本的宏观投资率平均高9.48%,配对t检验结果均显示在统计上存在显著性差异,说明调整成本对宏观投资率具有显著影响。然后,构造关于技术进步率、资本份额和时间偏好比率的稳健性组合共8组,数值模拟结果见表3,8组稳健性组合中,考虑调整成本的宏观投资率比忽略调整成本的宏观投资率平均高11.73%,配对t检验结果均显著。由此可见,本文得到的关于调整成本对宏观投资率具有显著影响的结论较为稳健。

表2 稳健性检验(1)

表3 稳健性检验(2)

(续上表)

四 中国宏观投资率是否过高的讨论

本文测算发现中国的境内宏观投资率和国民宏观投资率从1993年开始一直高于7个发达国家,而且中国的境内宏观投资率和国民宏观投资率分别从1998年和2001年开始明显高于同样处于经济高速增长时期的7个新兴市场国家,并一直延续至今。本文将模拟测算得到的中国福利最大化宏观投资率与实际的中国宏观投资率进行对比分析,判断中国宏观投资率是否过高。

图4 中国实际宏观投资率与福利最大化宏观投资率的变化路径

如图4所示,2000—2019年,中国实际的境内宏观投资率和国民宏观投资率均值分别为40.46%和43.90%,而考虑调整成本和忽略调整成本的福利最大化宏观投资率均值分别为51.30%和42.52%。从考虑调整成本模拟得到的结果来看,中国实际的境内宏观投资率和国民宏观投资率均低于考虑调整成本的福利最大化宏观投资率。2019年,考虑调整成本的福利最大化宏观投资率为44.75%,分别比同期的中国境内宏观投资率、国民宏观投资率高2个百分点和1个百分点,说明中国实际宏观投资率已经十分接近考虑调整成本的福利最大化宏观投资率。但忽略调整成本的结果中,中国境内宏观投资率和国民宏观投资率分别从2009年和2005年开始明显高于该方法的福利最大化宏观投资率,也就是说,如果应用李稻葵等(2012)[5]的做法,忽略调整成本的福利最大化宏观投资率测算结果显示,中国分别从2009年和2005年开始存在宏观投资率过高的情况。

总之,调整成本会提高宏观投资率的模拟测算值,进而影响对中国宏观投资率是否过高问题的判断。根据模拟测算结果,如果考虑调整成本的影响,中国宏观投资率不存在过高问题,这是因为中国当前较高的调整成本意味着存在较高的资本价值,从而会引致较高的宏观投资率。如果忽略调整成本的影响,则会得到中国宏观投资率过高的结论。

五 结 论

本文应用包含调整成本的拉姆齐模型,在理论上分析资本价值对宏观投资率的影响机制,并结合逆向积分数值模拟方法,定量分析代表资本价值的调整成本对宏观投资率的影响,从而为中国宏观投资率是否过高问题的判断提供一个新视角。研究主要结论为:第一,资本价值影响宏观投资率的理论机制是:中低收入经济体较低的有效人均资本存量会引致较高的资本边际产出,进而使得资本边际价值较高,提高该经济体宏观投资率;但随着该经济体有效人均资本存量收敛于发达国家,有效人均资本存量上升引起资本边际价值下降,进而使得其宏观投资率逐渐下降。第二,结合中国存在较高资本边际调整成本的情况,可以推测中国存在较高的资本边际价值,导致其宏观投资率也较高。2000—2019年的鞍点路径模拟结果显示,中国考虑调整成本的宏观投资率比忽略调整成本的宏观投资率平均显著高出8.78个百分点,说明调整成本对宏观投资率具有显著影响,即资本价值会提高宏观投资率。改变主要参数稳态取值的稳健性检验结果表明,所得实证结果和结论较为稳健。第三,2000年以来,考虑调整成本情况下的中国宏观投资率不存在过高问题,而忽略调整成本的结果表明中国境内宏观投资率和国民宏观投资率分别从2009年和2005年开始明显过高。这表明忽略调整成本,即忽略资本价值对宏观投资率的影响,会使对中国宏观投资率是否过高问题的判断存在偏差。

根据上述结论,倘若中国能够降低调整成本,就能以更低的宏观投资率实现鞍点路径。因此,应该对标国际一流的市场化法治化营商环境,大幅减少投资摩擦,降低调整成本,从而大力提升投资转化效率,实现高质量发展。在市场主体的准入和退出方面,应深入推进“放管服”改革,提升政府治理效能,打造办事方便、公平竞争的营商环境,并且注重政策执行质量,确保政府各项营商服务工作到位但不越位。在市场主体的资本投资过程中,各级政府应优化用地审批、环评等环节,缩短审批流程和时间,提供更多的投资便利,从而降低市场投资主体在体制机制方面产生的摩擦成本。