海峡西岸经济区循环经济评价指标体系构建之我见

2013-08-03林锦

林 锦

一、区域循环经济

区域循环经济是指在一定的行政区域、经济区域、空间区域或产业园区内以资源高效利用和循环利用为目标,以“缩减化、再利用、资源化”为原则,以物质循环和能量分层次使用为特征,按照自然生态系统物质循环和能量流动方式运行的经济模式。它要求运用生态经济学规律来指导区域内人类社会的经济活动,最终通过资源的高效和反复利用,使区域内的污染现象得以有效解决,使区域内的经济和环境的长期有效发展。

二、海峡西岸经济区的特点

福建省地处东南沿海地区,与台湾仅隔海相望,且是著名的侨乡,是中国对外开放的前沿。改革开放以来,海西经济区的产业结构发生了巨大的变化,第一产业在产业总量汇中的比重迅速降低,第二、三产业比重大幅提升,资源消耗量及污染排放强度大且总量增长迅速是该时期产业结构产生资源环境效应的突出特点。随着海西经济区的发展,传统的资源要素对该地区经济发展的影响作用弱化,而参与国际经济循环的准入条件、区域创新能力加强。在世界区域经济一体化高速发展的大趋势中,建设一体化经济圈,福建具有最有优势的战略地位。在区域位置上,福建省地处东南沿海,台湾海峡西岸中心地区,是东南沿海的中心枢纽。

海峡西岸经济区北承长三角,南接珠三角,毗邻浙赣湘等中部地区,是“闽东南地区”和“海峡西岸繁荣带”概念的延伸和拓展。同时由于毗邻台湾,海峡西岸经济区具有明显的地域水平分工特征,是以中心城市支撑的具有自身特点和独特区位优势的地域经济综合体。相信在未来的中国经济布局中,海峡西岸经济区将是和长三角、珠三角、环渤海一样重要的区域,成为中国经济发展的一个新增长点。

福州:建一个基地六个中心 倾力培育产业集群

所谓“一个基地六个中心”,是指将福州建设成为先进的制造业基地,将福州建成区域经济中的产业聚集中心、商贸物流中心、金融服务中心、信息研发中心、交通运输中心、教育文化中心。为此,福州市利用自身优势,围绕龙头、骨干企业延伸其产业链,大力推进相关项目在工业集中区聚集,促成了一大批特色明显、主业突出、带动能力强的特色产业群的形成,集群经济的集聚效应和竞争优势进一步扩大。据悉,福州现时已形成了电子信息、汽车、纺织、陶瓷制造等主要产业集群。

莆田:建设繁荣的港口城市

莆田面对台湾,与台中港距离仅72海里,有30多公里的深水海岸线,内陆腹地大,有较好的发展前景。莆田虽然起步晚,但可以借鉴和吸收别人的优点和长处,在忠门半岛和湄洲岛认真规划,建设一个优美的港口城市;再通过新一轮城市总体规划修编工作,进而构筑环湄洲湾城市群。湄洲岛是国家旅游度假区,又有妈祖文化独特的品牌,具有很大的影响力和吸引力。加快与长三角、珠三角和福厦泉漳产业对接,形成产业链和产业群。

泉州:大力发展民营经济

要壮大海峡西岸的经济实力,最重要的一条就是发展民本经济。相对于官本经济而言,民本经济倡导人民是经济的主体,是产权的主体,是创造财富的主体。泉州市经济的发展与初步形成的民本经济格局是分不开的。泉州非公有制经济发展迅猛,形成以股份合作制企业为主、多种所有制共同发展的格局。目前,有限责任公司3.1万家,国有企业2251家,集体企业6491家,个体工商户8万多户,股份有限公司34家,企业集团133家,15家企业上市(其中香港上市11家)。改革开放以来,独具特色的非公有制经济的发展已成为泉州经济的一道亮丽风景线。

建设海峡西岸经济区是具有福建特色的发展战略,在新一轮区域经济发展中,福建的战略崛起指日可待。

三、设计海西经济区循环经济评价指标体系的原则

评价指标体系是指由表征评价对象各方面特性及其相互联系的多个指标,所构成的具有内在结构的有机整体。

为了客观、全面、科学地衡量海峡西岸经济区循环经济发展的水平,使指标体系科学化、规范化,在研究和确定评价指标体系和设定具体评价指标时,应遵循以下原则。

1.系统性原则。各指标之间要有一定的逻辑关系,它们不但要从不同的侧面反映出生态、经济、社会等各个子系统的主要特征和状态,而且还要反映子系统之间的内在联系。每一个子系统由一组指标体系构成,各指标之间相互联系,相互制约,却又相对独立,共同构成一个有机统整体。自上而下,体现出指标体系的构建具有层次性,从粗到细层层深入,形成一个统一的评价体系。

2.典型性原则。确保评价指标具有一定的典型代表性,准确反映出特定区域——海峡西岸经济区的环境、经济、社会等综合特征,即使在减少指标数量的情况下,也要增强数据的可读性和计算结果的真实性。另外,评价指标体系的设置、权重在各指标间的分配及评价标准的划分都应该与海西经济区的自然和社会经济等因素相适应。

3.变化性原则。生态——经济——社会效益的互动发展需要通过积累长期的指标才能反映出来。因此,指标的选择要充分考虑到海西经济区的变化,收集若干年度的变化数值。

4.整体性原则。取得区域内各因素的“双赢”是循环经济建设的最终目标,也是综合评价的重点。在相应的评价层次上,对影响经济、社会系统、环境等因素进行整体考虑、综合分析和评价。

5.科学性原则。各指标体系的构建及评价指标的选择必须以科学性为原则,这样才能客观真实地反映海西经济区环境、经济、社会发展的特点和状况,才能客观全面反映出各指标之间的真实关系。各评价指标不能过多过细,指标不能过于繁琐,相互重叠,避免指标信息缺漏,错误、虚假现象。

6.可比、可操作、可量化原则。指标选择上,特别注意在总体范围内的一致性,指标体系的构建是为区域政策制定和科学管理服务的,指标选取的计算量度和计算方法必须一致统一,各指标尽量简单明了、微观性强、便于收集,各指标应该要具有很强的现实可操作性和可比性。而且,选择指标时也要考虑能否进行定量处理,以便于进行数学计算和分析。

四、海西经济区循环经济评价指标体系的构建

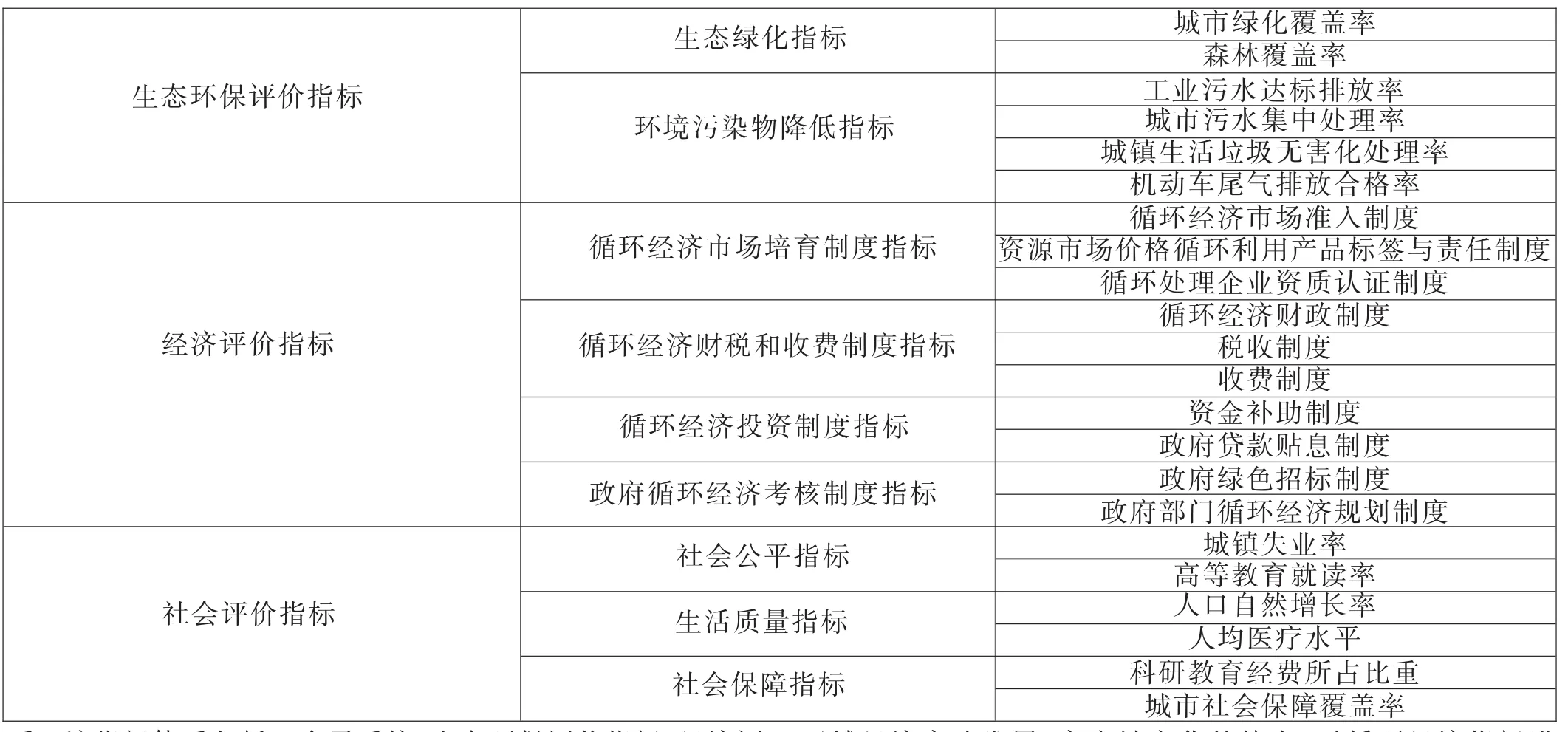

海峡经济区循环经济的发展,应该与区域情况相结合,科学规划,有效率地稳步推进。从局部到整体,在生产、建设、消费、流通各领域加快发展循环经济。依据这个明确的方向,加以配套的政策支持以及具体的方案实施,更有必要建立起一套评价指标体系,以便于评价海西循环经济发展的现状。为此,参照国家循环经济评价指标体系,结合海西经济区的各项政策,我们建立了一套海峡西岸经济区循环经济评价指标体系。该指标体系包括三个子系统:生态环保评价指标、经济评价指标和社会评价指标。见下表

生态环保评价指标经济评价指标社会评价指标生态绿化指标环境污染物降低指标循环经济市场培育制度指标循环经济财税和收费制度指标循环经济投资制度指标政府循环经济考核制度指标社会公平指标生活质量指标社会保障指标城市绿化覆盖率森林覆盖率工业污水达标排放率城市污水集中处理率城镇生活垃圾无害化处理率机动车尾气排放合格率循环经济市场准入制度资源市场价格循环利用产品标签与责任制度循环处理企业资质认证制度循环经济财政制度税收制度收费制度资金补助制度政府贷款贴息制度政府绿色招标制度政府部门循环经济规划制度城镇失业率高等教育就读率人口自然增长率人均医疗水平科研教育经费所占比重城市社会保障覆盖率

1.生态环保评价指标。该子系统包括2个小类,即生态绿化指标(细分为城市绿化覆盖率、森林覆盖率2个指标);环境污染物降低指标(细分为工业污水达标排放率、城市污水集中处理率、城镇生活垃圾无害化处理率、机动车尾气排放合格率4个指标)。

2.经济评价指标。该子系统包括4个小类,即循环经济市场培育制度指标(细分为循环经济市场准入制度、资源市场价格循环利用产品标签与责任制度、循环处理企业资质认证制度3个指标);循环经济财税和收费制度指标(细分为循环经济财政制度、税收制度、收费制度3个指标);循环经济投资制度指标 (细分为资金补助制度、政府贷款贴息制度2个指标);政府循环经济考核制度指标(细分为政府绿色招标制度、政府部门循环经济规划制度2个指标)。

3.社会评价指标。该子系统包括3个小类,即社会公平指标(细分为城镇失业率、高等教育就读率2个指标);生活质量指标 (细分为人口自然增长率、人均医疗水平2个指标);社会保障指标(细分为科研教育经费所占比重、城市社会保障覆盖率2个指标)

五、结语

循环经济是21世纪的主要经济发展模式,海峡经济区要发展壮大就需要将循环经济的发展观深入到各个层面。通过对循环经济的理解,本文提出了“生态 ——经济——社会”的海西经济区循环经济评价指标体系,操作性很强,结合本区域经济高速发展、高度城市化的特点,对循环经济指标进行分级。它们能更好地衡量海西经济区循环经济发展的程度,对循环经济水平进行评价,能找出本区域发展循环经济存在的不足和问题,提出更为科学合理的建议,推动了本区域循环经济的发展。

[1]福建省发展和改革委员会.福建省2012年国民经济和社会发展统计公报[1][Z].2013-2-22

[2]福建省建设海峡西岸经济区纲要[N].福建日报,2007-02-16

[3]芮雪芹,赵树宽.国内循环经济内涵研究述评[J].生产力研究,2006,(4)

[4]欧阳丽伟,何德文等.循环经济评价指标体系进展研究[J].环境科学与管理,2006,(6)

[5]钟太洋等.区域循环经济发展评价:方法、指标体系与实证研究—以江苏省为例[J].资源科学,2006,(3)

[6]田金方,苏咪咪.循环经济指标体系的设计及评估方法[J].统计与决策,2007,(4)

[7]冯艳.辽宁省城市循环经济发展水平综合评价[J].渤海大学学报(哲学社会科学版),2006,(5)

[8]向来生等.循环经济评价指标体系分析[J].中国人口·资源与环境,2007,(2)