狱警对疑似精神病服刑人员“精神症状”的认识

2013-07-07王丽萍唐安平

王丽萍 唐安平

目前,对绝大多数精神障碍的诊断主要还是依据精神症状存在的情况。而确定精神症状是否存在、以及症状的严重程度、持续时间,是需要依靠对其外在言语行为、动作表情等综合分析判断后作出的,都缺乏明确的生物学指征,其主观成分相对突出。监狱的服刑人员是一特殊群体,由于种种原因出现能够“看的见”的“非正常”言行或精神问题较多 ,而这些“非正常”行为又不具有诊断精神障碍的特异性。有调查显示,监狱服刑人员的各类精神疾病患病率明显高于一般人群[1-2];还有

研究表明,鉴定为无精神病的“精神症状”的出现率高达59.9%[3],甚至 65.2%[4]。它们是精神活动异常的表现,还是精神障碍或是一般的心理行为问题,甚至是主观的伪装,不论是专业人员还是非专业人员要区分开来都是困难的。为了解狱警对疑似精神病服刑人员“精神症状”的认识情况,本文进行了相应的研究,希望对从另一个角度认识精神症状有所帮助。

1 对象与方法

1.1 对象 监狱系统提出疑似精神病需要鉴定的 229例,全部为男性 (这与选择的监狱有关 ),年龄最小 19岁,最大 61岁,平均 (35.0± 7.59)岁;鉴定时被鉴定人的余刑除 29人是无期或死缓外,最短的 2月,最长的 19年,平均 (8.18±5.21)年。

1.2 方法

1.2.1 鉴定方法 于 2008年 6月开始,首先由新疆监狱系统的管理部门要求各监狱的狱警对所有服刑人员进行“精神问题”的摸排,拟出疑似精神病服刑人员的名单及相关的资料,具体由负责管理该服刑人员的 2名狱警分别写出疑似精神病服刑人员“精神不正常的表现”以及出现的时间等内容,然后委托本鉴定所进行精神病司法鉴定。本所于 2008年 10-12月期间,派两名司法鉴定人(即精神科专业人员)到各监狱进行鉴定,对照 CCM D-3诊断标准[5],确定鉴定结论。

1.2.2 “症状”的确定 2名狱警,要求主要负责该疑似精神病的服刑人员,其中,只要有 1名狱警拟出了该服刑人员的“症状表现”,就统计在内,对狱警方面除了要求其提供的“被鉴定人员的数量”不要太多外。其它没有提出任何限制和要求。

1.3 统计处理 由精神科专业人员对狱警拟出的所有疑似精神病的“描述性表现”,对照精神症状整理归纳并做相应的转换。最后共转换归纳出了 13大类相应的“精神症状”。然后依照鉴定结论的诊断,将被鉴定人分为两组,即“有精神病”组和“无精神病”组,最后就两组的“症状”等相关情况运用统计学软件 SPSS14.0进行统计分析。

2 结 果

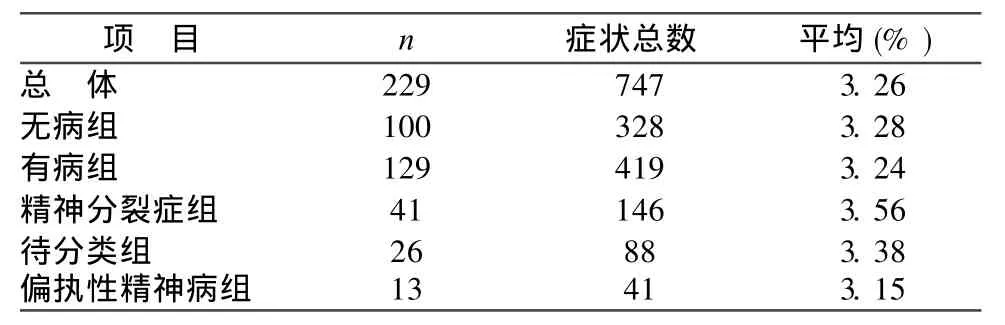

2.1 两组内各症状分布状况 229例中,将狱警拟出的“症状”进行整理归类,最后共归纳出 13大类“症状”,各“症状”出现的情况,见表1。症状数量分布各组间均无统计学差异。

表1 “症状”数的分布情况(n)

2.2 两组内各症状诊断状况 诊断无精神病的 100人(43.67%),精神分裂症 41人(19.90%),待分类的精神病性障碍 26人(11.35%),心境障碍(抑郁状态 )14人 (6.11%),精神发育迟滞 14人(6.11%),偏执性精神病 13人(5.68%),拘禁反应 7人(3.06%),癫痫及癫痫所致的精神障碍 6人(2.62%),短暂性精神障碍 2人,脑外伤所致精神障碍 2人,人格障碍 2人,老年性痴呆 1人。没有诊断伪装精神病 (诈病)的。两组间各症状内容的比较,第 2,7,10,11项有统计学差异 ,见表2。

表2 两组内各症状分布状况的比较[n(%)]

3 讨 论

异常的精神活动通过人的外显行为如言谈、书写、表情、动作行为等表现出来,称之为精神症状。这对有借伪装精神病逃避惩罚[6]的服刑人员就不一定适用了。因为“精神症状的出现是不受病人意识的控制”。而上面的 13大类“症状”行为,无法确定是不受当事人意识控制的,甚至不是刻意为之的。人的精神活动是一个复杂的过程,异常的精神活动更是一个复杂的过程,而主观伪装精神异常则会使这一“过程”更加复杂。有调查显示服刑人员精神分裂症的临床表现与一般人群精神分裂症都有较大差异[7]。

监狱是一个特殊的场所,服刑人员其精神、心理也更为复杂,如精神压力、心理问题、人格缺陷、犯罪心理、逃避惩罚等可能会集于一身。国内资料表明约 20%罪犯存在各种人格障碍,约 70%罪犯心理健康水平低于正常[6]。因此,狱警在考虑其“异常行为”是不是症状时,还必须考虑这些因素。

在监狱中,狱警凭着自己的“理解”,把有这样“行为”的服刑人员“挑”出来,说明他们更多的认同上述 13类行为具有“精神病性”。本调查显示,每一个服刑人员平均有 3.26个“异常行为”,说明狱警并不是凭着某个人有某一种行为,而是需要有 3个或者 3个以上才考虑其精神病性。

服刑人员在监狱的改造、劳动、生活场所是集体性的,所以凡是明显影响到监管改造秩序的异常行为就会受到重视并提出申请鉴定[8]。本文资料显示,狱警们发现的“症状”主要是行为方面的,缺乏思维和情绪方面的,这是从监狱的管理方面认识的。对一些思维上、情绪上的异常“表现”狱警们了解不多,与专业人员存在差距,这也是正常的。

本研究中,有统计学差异的“症状”有:第 2项,即“不讲卫生、不洗澡、大便解在裤子里”,这可能是精神疾病伴随的情况,是懒散退缩的表现 ,在有病组里,其存在的概率相对要大;还有第 7项,即“言语内容乱、行为离奇、言语不清”,思维乱,行为怪,相对较难逼真模仿伪装;第 10项 ,即“自残、自杀、绝食”。因为自残、自杀、绝食这种极端的行为,可能真的反应出当事人情绪或心理的问题,甚至是疾病存在;最后是第 11项,即“夜眠差”,这可能是一个生理指标 ,因为一个相对正常的人要长时间的伪装睡眠不好,是很难做到的。而睡眠差可能真的存在一些影响精神活动的病理性因素。

几乎所有的精神症状都可以主观模仿,只是模仿的程度不同。所以,在考虑是否为“精神症状”应注意下面几个内容:第一,“症状”与当事人所处的背景之间的联系;第二“症状”受当事人意识的控制可能性有多大;第三,当事人有没有因病获益,或有追求获益的心理动机;第四,是产生的原因,持续的时间,严重程度,伴随情况(因为精神症状一般不是随时随地都表现出来的),相互的联系,以及当事人对这些“症状”的解释是不是符合一般精神病人规律;第五,“疾病”特点是否符合临床各相应精神病的发生发展规律。第六是,“疑病从无”的严格原则。

还有一些服刑人员,“存在”一些上述行为,但是“问(精神检查)”不出更多的内容,最后只能诊断“无病”,但这“无病”的诊断是令人不安的。因为,对监狱服刑人员,如果仅由其外在的行为表现情况来判断是否存在精神病的方法是非常危险的。

通过本文研究显示,狱警对于“精神症状”有一定的认识能力,但又有一定的局限性。普及监狱精神病学,研究服刑人员心理健康状况,掌握服刑人员的心理,开展心理健康教育,对于他们的改造有着重要的意义[9]。

[1]赵山,孙春明,于亚文.监狱服刑人员精神疾病流行病学调查 [J].临床心身疾病杂志,2009,15(6):122-123

[2]吕成荣,赵山,储井山,等.服刑罪犯精神障碍患病率调查 [J].临床精神医学杂志,2003,13(4):226-227

[3]李秀荣,钟杏圣.85例无精神病案例“精神症状”分析 [J].中国神经精神疾病杂志,2004,30(1):60-61

[4]苏雪倩,李秀荣,钟杏圣.司法精神病学鉴定中“无精神病”115例的初步分析 [J].中国健康心理学杂志,2002,10(5):389-392

[5]中华医学会精神科分会.中国精神障碍分类与诊断标准(CCMD-3)[M].3版.济南:山东科学技术出版社,2001:165-167

[6]黄富颖,管唯,钱玉林.诈精神病的鉴定 [J].临床精神医学杂志,2000,10(1):33-34

[7]吕成荣,陶旭东,那爱国,等.服刑罪犯中精神分裂症的临床特征[J].四川精神卫生,2000,13(1):23-24

[8]吕成荣,余亚文,华晔.1002例服刑人员精神障碍鉴定资料分析[J].上海精神医学,2009,21(2):89-91

[9]史梁,唐茂芹.服刑人员心理健康状况的研究进展 [J].精神医学杂志,2011,24(6):470-473