我国“城中村”居民体育健身现状调查及对策研究

——以西安市为例

2013-06-08郑传锋

雷 敏,张 鲲,郑传锋,陈 珂

College of Physical Education,ShaanXi Normal University,Xi′an Shanxi,710062

所谓“城中村”,是指在城市高速发展的进程中,由于农村土地全部被征用,农村集体成员由农民身份转变为居民身份后,仍居住在由原村改造而演变成的居民区,或是指在农村村落城市化进程中,由于农村土地大部分被征用,滞后于时代发展步伐、游离于现代城市管理之外的农民仍在原村居住而形成的村落,亦称为“都市里的村庄”[1]。我国城中村的形成是城市化进程的结果,它既非“城市”,与非“农村”,是城市和农村的“夹缝地带”,处于管理的盲区。近年来,我国开展了“全民健身运动”,“阳光体育工程”,“农民体育健身工程”等一系列健身活动,而“城中村”居民的体育健身活动长期被政府和社会所忽视,随着全民健身的深入、受益人群的扩展,我们将研究视角转移到弱势群体中,关注城中村居民的健身状况具有重要的现实意义。

1 研究对象与方法

西安城中村的数量在全国属于较多的城市之一,仅新城、莲湖、碑林、雁塔、未央、灞桥六区、四个开发区和长安、临潼、阎良三个郊区,共计326个城中村,原住村民人口约46万人。2009年初,有240多万流动人口居住在城中村[2]。根据城市功能分区理论,我们将西安市大体划分为四个功能区域:城东工业区,城南文化区,城西高新产业区,城北老居民区。为此,我们从中选取了四个城中村进行调查研究,分别是城东穆将王村,城南瓦胡同村,城西白家口村和城北郭家庙村。

由于“城中村”居民主要分为两部分:原住村民和外来租住人员。原住村民一般是由“城中村”整体转移而成为“市民”的当地村民,从表面看来,他们在物质上、身份上都已经是城市的市民,但是,他们身上存在的根深蒂固的乡村文化传统却无法在短时间内消失,这在传统的乡村文化娱乐方式上表现最为突出。外来租住人员身份较为复杂,主要是外来打工人员,有农民工、职员等务工人员、个体户,此外还有学生和市民等。其中的农民工随着城市化的发展,因为廉价的房租而涌入“城中村”,他们由于文化程度和劳动技能的限制,大多只能从事劳动密集型的低技能工作,报酬低下,这种就业结构限制了人与人之间的交流,影响到农民工生活娱乐方式的转变,同时,他们其实和“城中村”的原住村民一样,受传统乡村文化娱乐的影响,与市民存在隔阂和距离,导致其边缘性的文化娱乐方式和主流文化显得格格不入。个别市民由于市中心高昂的房价和拥挤的交通以及工作的压力等原因,也入住到“城中村”[3]。

城中村居民的生活环境、文化背景、经济收入、余暇时间、生活习惯等的不同,使得原住村民和外来租住人员的日常文化娱乐也显现出不同的方式,其参与体育健身活动的情况也不相同。因此,本研究从四个城中村中均分别随机抽取100名原住村民和100名外来租住人员作为研究对象,调查其体育健身的状况。

本研究采用的研究方法主要有文献资料法、访谈法、问卷调查法、逻辑分析法和数理统计法。

2 结果与分析

2.1 城中村的基本情况

穆将王村位于城东工业区浐河东岸,东邻延河机械厂;瓦胡同村位于城南文化教育区,周边有多所高校和公园;白家口村位于城西高新产业区,紧邻西北地区最大的冷藏企业和冷冻副食品物流中心——方欣水产公司;郭家庙村坐落于城北的经济技术开发区内,原属老居民区,比邻张家堡人力资源市场。

这四个城中村具有普遍的特点:一是耕地极少,许多村民几乎无地可耕;二是地理位置优越,生产经营主要以房屋出租为主,以房生财;三是村内公共基础设施薄弱;四是规划建设管理缺位,城中村建设无序发展,违章建筑不少,安全隐患较多;五是大量流动人口涌入。[2]

2.2 城中村居民的文化程度

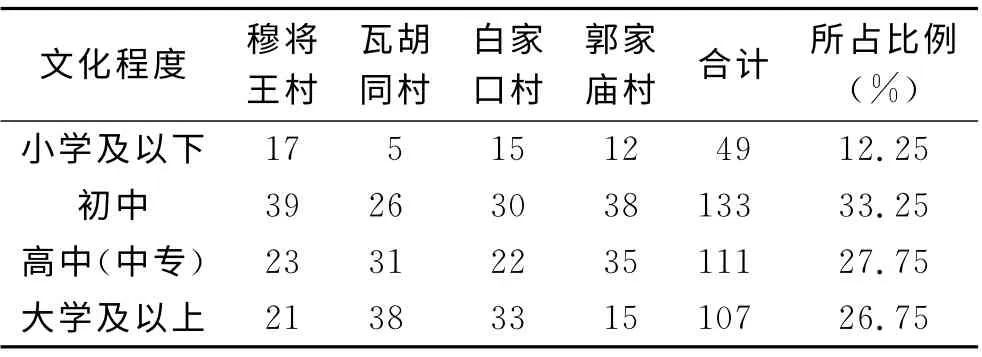

四个城中村原住村民与外来租住人员的文化程度统计分别如表1、表2所示。

表1 被调查的原住村民文化程度情况统计(单位:人)

表2 被调查的外来租住人员文化程度情况统计(单位:人)

由两表相比可知,外来租住人员的文化程度原高于原住村民。其中,原住村民初中(含)以下文化程度的比例达到62.75%,高中(含)以下文化程度的人数占97%,而外来租住人员大学及以上的比例为26.75%,这表明城中村的原住村民比外来租住人员受教育程度普遍偏低。城东工业区穆将王村在外务工的最少,农民最多,这主要是由于西安市的工业并不发达,用工需求不是很大,而原住村民并没有多少生活压力,生活比较富裕,脏苦累的工作不用且不愿去干。城西高新产业区白家口村在外务工人员最多,这主要是因为原住村民中许多在邻近的方欣公司上班。而城南文化区瓦胡同村个体户和在外务工人员较多,这主要是因为城南文化区周边有多所高校和公园,受周边环境和文化的影响,原住村民有的在周边高校临时当保洁员、看门人,还有经的营小店铺。北郊老居民区由于城中村面临拆迁,有许多村民为了获得额外补偿在家盖楼而不愿意出外务工,且有张家堡人力资源市场和一个综合市场,务工人员和个体户较多。

2.3 城中村居民的体育态度

文化程度可以直接影响到体育态度和体育认知和体育态度。城中村原住村民与外来租住人员的体育态度如表3、表4所示:

表3 被调查原住村民的体育态度(单位:人)

表4 被调查外来租住人员的体育态度(单位:人)

由两表可知,原住村民中喜欢体育运动的人数占44.25%,其中文化区城中村原住村民中不喜欢体育活动的比例最低,这主要是因为其周边高校较多,受周围文化的影响,喜欢体育活动的人较多。与原住村民相比,外来租住人员体育态度不够积极的主要原因是生活压力较大,经济条件较差,尤其是农民工,工作脏苦累,收入又不高,还需要养家糊口,工作一天之后身心疲惫,根本无暇顾及体育健身。城北老居民区城中村由于面临拆迁,村民忙于扩建,村子“一线天”现象比比皆是,正在垒高的屋顶摇摇欲坠,危险重重,也根本没有健身的场所,并且,原住村民的文化程度很低,这在一定程度上也影响了其体育态度,体育意识有待提高。

2.4 城中村居民的体育健身现状分析

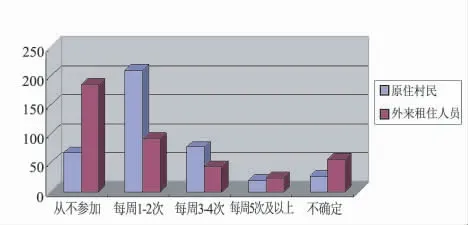

与原住村民从不参加体育锻炼的67人相比,外来租住人员从不参加体育锻炼竟有185人,外来租住人员中有46.25%的人没有锻炼的习惯,这个比例较高,因此要在城中村注意改变外来租住人员的体育意识问题,加大体育锻炼的教育力度,充分发挥城中村体育骨干分子的作用,带动其他人去参加体育锻炼,从而达到更好的体育推广效果。

图1 原住村民与外来租住人员体育健身情况比较

我们通过对西安市的东南西北的穆将王村、瓦胡同村、白家口村和郭家庙村四个“城中村”进行调查发现:原住居民的体育健身情况明显好与外来租住人员,如穆将王村、瓦胡同村和白家口村,但是郭家庙村的原住村民和外来租住人员在体育健身方面没有明显差异,这主要是因为郭家庙村正面临拆迁,原住村民忙于扩建房屋争取额外补偿而忽视了日常的健身。总体来说,如上图1所示,外来租住人员有近一半人从不参加体育锻炼的,而原住村民只有八分之一;原住村民有一半多的人每周参加1-2次锻炼,而外来租住人员只有不到四分之一的人;外来租住人员只有在“每周锻炼5次及以上”是24人,多于原住村民的20人,这也是因为外来租住人员中有部分是在校的大学生或是退休的市民。此外,在原住村民中,也仅有不到四分之一的人在锻炼次数上达到体育人口的要求,可见,城中村居民的体育意识有待进一步地提高。

经过调查发现,西安市城中村的体育场地设施少、质量差,相对于需求而言,数量明显不足,无法满足居民体育活动和健身的需要。城中村体育活动经费的来源大部分都是靠上级财政的拨款和原住村民自己的摊派。再者,即使个别城中村有体育场地,偶有一些体育设施,也因外来人口的大量流入,人均场地设施也就寥寥无几。“城中村”居民的体育活动消费投资偏低;参与体育活动的方式主要有:棋牌、散步、跑步、羽毛球、乒乓球等;参加体育健身活动每周一次以下的占绝大多数,可见“城中村”居民参加体育锻炼的意识远不如城市居民;参加体育健身活动的场所以街道和家里为主,这正好与以棋牌、散步为主要活动方式相一致,也有小部分是到周边高校免费的运动场所去运动的。对于“城中村”居民的不同人群其健身情况也不尽相同。对于“城中村”的原住村民来说,由于其丰厚的集体分红和房屋出租收益,足以使其过着衣食无忧的生活,并且休闲时间较多,参加的活动多是棋牌之类。而对于外来租住人员,尤其是外来务工人员,由于其生活层次较低、处于创业初期、生活压力大,休闲娱乐时间极其短缺,即使有空闲时间,也是休息以补充体力等。城中村大多没有专门的体育组织部门和专门负责体育组织的领导,都是由村长或村妇联主任兼职。同时,城中村在城市化发展的过程中,与城市社区相比,享受的政府公共服务严重不足。总体来说,原住居民的体育健身情况明显好与外来租住人员。

2.5 “城中村”居民的体育健身的影响因素分析

通过调查发现,影响原住村民参加体育锻炼的原因主要有:一是不懂如何锻炼又无人指导,二是无人组织,三是自家附近健身场所和器材、设备不足,其次是工作学习太累只想休息,工作太忙无暇顾及等。调查表明原住村民具有相当充裕的空闲时间,这就为今后在当地进行一系列体育文化的宣传提供了良好的群众基础和时间准备。此外,城中村有健身路径,但场地设置不合理,空间狭小,健身设施也损坏严重,但是大部分人会去周边的健身场地、高校、公园等场地散步锻炼。

影响外来租住人员参加体育锻炼的原因主要有:工作太忙,无暇顾及是影响其参加锻炼的第一大原因,第二大原因是自家附近健身场所和器材、设备不足,第三大原因是工作学习太累只想休息,其次是不懂如何锻炼、又无人指导,无人组织,没有锻炼习惯等。从这可以看出影响该村的外来租住人员参加体育锻炼的原因主要是工作和学习,其次主要缺乏场地设施和相应的体育组织部门和体育健身指导员。

表5 影响城中村居民参加体育锻炼的原因(单位:人)

3 对策

西安是一座历史悠久的文明古都,形成了许多传统文化,当代的城市化进程凸现了传统与现代之间的许多矛盾。为了促进“城中村”文化建设与和谐社会发展,推动城中村的城市化进程,就应该对城中村的社会生活进行“文化整合”,推动城中村居民的体育健身的开展。

3.1 加强城中村的文化建设和体育文化建设

在城中村改造过程中,城中村的居民身份发生了变化,正是这一变化直接导致了角色冲突的发生,在这个过程中伴随着角色冲突同时发生的还有文化冲突。传统的城中村改造往往急功近利,期望在很短的时间之内,完成其自身的城市化。事实上一个全新的角色定位需要很长时间,绝非获得一个市民的身份就可以完成自身的城市化。同时在长期的二元制度下形成的城市文化和农村文化有着很大的差异。城中村存在现代都市文明与传统农业文明、外来文化与本土文化、主流文化与边缘文化的冲突,渗透在物质、制度与精神文化的各个方面。文化整合是解决文化冲突和角色冲突的关键。在城中村改造过程中,我们主要做的就是对于制度文化和精神文化两个方面的整合。让城中村居民和居住人口成为现代市民,形成符合经济社会发展要求的健康街区社会生活。

从制度文化的层面来看,由于户籍和体制的分割,城中村虽然身处于城市当中,却形成了与城市主流文化不同的亚文化,亚文化的主体就是城中村的村民和更多的“异地”流动农民。因此,人口规模达数万人甚至数十万人并从事非农经济活动的地区,仍然是农村建制,不能完全实现农村向城市的转化。从精神文化来看,城中村在生活方式、心理认同、价值观念都和城市有很大差异。在生活方式上,城中村居民的生活方式传统、单调,重视情感生活,这与以业缘关系为主导的城市显得格格不入,也正是从心理上无法认同城市人的生活方式。在价值观念上,城中村居民对于集体的认同感大大高于城市居民,其价值取向的集体性显得也颇为浓重,并且利益目光较为短浅,对于看得见的利益和眼前利益看得尤为重要。另外,由于传统的“土地情结”使得城中村居民形成了乐于现状、不思进取的人格特征,这也与城市文化显得格格不入。

尽管城中村改造使得村民们更加直接和广泛地享受到了城市的硬件设施,但城中村传统文化的封闭性使得大多数人不愿认可和接受城市文化,甚至排斥城市文化。我们应倡导文化关怀,培育公民道德,增强城中村村民和外来流动人口对城市文化的认同意识和家园感。通过制度和权益保护机制,加大对弱势群体、外来劳务工人的关怀力度,增强他们的文化认同和归依感,使其将城市变为自己的家园。针对农村和城市两种文化的差异,需要对城中村居民进行城市文化宣传和学习,培养其积极向上的精神面貌,也就是做到移风易俗,使城中村的变化在文化软环节上也得到深刻改变。

3.2 因时因地制宜,在不同地区的“城中村”开展有特色的体育健身项目

西安市的不同区域的城中村由于其地理位置不同,所处的文化生活氛围不同,在开展体育健身项目时可以根据区域特色开展活动。穆将王村坐落在城东工业区,杨家村身处城南文化区,白家口村正处城西高新产业区,张家堡村位于城北老居民区。为此,我们可以根据四个城中村的不同环境、位置、风情来开展体育健身项目和活动。如,处于文化区的城中村,教育资源丰富,商业较发达,周边多所高等院校,其居民经常到周边的高校或广场进行体育健身活动,这在一定程度上相当于多了一些免费健身的场地,这样,居民可供选择的健身项目也就多了。因而,在设施条件较好的城中村,可以逐步推广篮球、乒乓球、羽毛球等项目。

利用民间传统武术、秦腔、锣鼓队、秧歌队等多种资源优势,因时因地制宜,开展具有“城中村”自身特色的体育活动,打出自己的品牌,还可以几个“城中村”共同组织举办运动会,丰富居民群众体育的内容,增强居民凝聚力[4]。在此,可以借鉴湖南省长沙市“城中村”黎托村的做法。建立图书室、健身房、卡拉OK室等活动场所,组建管弦乐队、舞龙队、腰鼓队、文艺宣传队、龙舟队等8支农民文体队伍,并积极举办诸如拔河比赛、农民文艺汇演、文艺擂台赛等文体活动,参加省旅游节、社区文化节等活动,形成了自己的特色[5]。根据西安市城中村的客观情况及其民风民俗,利用节假日开展体育比赛和表演活动,活动和比赛项目也应以居民喜闻乐见的项目为主,此外,还应关注外来租住人员,将他们从全国各地带来的体育民间活动项目组织起来,体育健身项目会更加丰富多彩,同时还可以了解各地的体育文化和风土人情,便于“城中村”的居民利用体育这个平台,既锻炼了身体,又促进了“城中村”的和谐和文化融合[6]。

3.3 加大“城中村”体育基础设施建设

在城中村的规划建设中,应加大力度增加和改善如健身路径、体育场地和文化广场等的体育设施建设,以保证城中村居民参与体育健身和参加体育活动的需要。由于城中村寸土寸金,扩建体育场馆无疑会触动很多人的利益,政府及相关部门应尽可能地平衡这种利益冲突,着眼于未来,着眼于城中村居民的长远利益,着眼于整个城市的现代化建设。再者,一般而言,城中村由于其特殊的地理位置和社会条件,其集体经济相对来说较为富有,能够适当增加体育经费的投入。同时充分挖掘各种潜在力量,寻求政府支持,企业和个人的帮助,扩大经费来源[7]。加快对城中村体育锻炼场所和环境的建设和改善,引入市场机制,对体育场馆设施进行商业开发,推进体育设施建设与城市建设、环境建设、园林建设相融合,使体育设施向集健身、娱乐、休闲为一体的方向发展,为城中村居民提供更多、更便利、功能更齐全、布局更合理的公益性体育设施[8]。

3.4 建立健全体育社团组织,开展社区体育管理

在城中村居委会应建立健全专门的体育机构,任命专职的体育管理干部,建立体育健身活动辅导中心,并配备一些专职的体育健身指导员。根据居民体育活动的需要,发展体育活动骨干、体育积极分子的培养和培训。同时,加强对城中村社区体育工作的领导,有效地促进西安市城中村社区体育事业的发展,将“城中村”早日纳入城市社区管理,促进城乡融合和谐发展。

[1] 李培林.巨变:村落的终结——都市里的村庄[J].中国社会科学,2002(1):168-179.

[2] 李 曼,李世平.浅析西安市城中村改造中的问题及对策[J].经济师,2010(6):18-19.

[3] 汪巧红.中小城市“城中村”文化娱乐透视[J].河南科技大学学报,2010,28(3):44-47.

[4] 崔东霞,黄延生.城乡结合部社区体育发展现状及对策研究[J].河南教育学院学报(哲学社会科学版),2007,26(2):89-91.

[5] 闫喜琴.河南省中小城市“城中村”中老年村民休闲问题探析[J].新乡学院学报,2010,24(2):32-34.

[6] 代金明,黄延生.城乡结合部社区流动人口的体育管理体制研究[J].浙江体育科学,2008,30(2):35-38.

[7] 解奎龙,肖素霞.广州市城中村改造过程中的体育文化现状与对策[J].山西师大体育学院学报,2004,19(2):16-18.

[8] 陈文坤.论城市化与居民体育生活方式——以广州市部分城中村为例[J].新课程(教研版),2009(10):79-81.

[9] 王梁超.西安市“城中村”社区群体体育活动现状的调查与分析[J].西安体育学院学报,2005,22(6):43-45,75.

[10]栗长春.西安城乡结合部农村基本体育服务现状研究[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2008(11):53.

[11]沈 莹,李志民.城中村外来人口类型及居住问题调查研究——西安市西八里村的实证研究[J].唐都学刊,2010,26(3):67-70.

[12]郭 燕,许春玲,刘秋鸽.文化视域下城中村改造模式探索[J].中北大学学报,2010,26(3):18-20,25.

[13]杨 搏,佟林杰.当前我国城中村存在的问题及对策研究[J].金卡工程(经济与法),2010(7):245-246.

[14]赖学鸿.“城中村”与城市居民体育锻炼行为之比较[J].山东体育学院学报,2009,25(9):13-16,24.

[15]刘红伟.论“城中村”村民精神文化生活的审美意识[J].佳木斯教育学院学报,2010(2):274-275.