批评话语分析在中国的研究:现状分析与问题反思

2013-05-29邹素

邹 素

(许昌学院外国语学院,河南 许昌 461000)

一、引言

自1979年Roger Fowler首次在其主编的《语言与控制》(Language and Control)里提出批评语言学(Critical Linguistics)这个术语以来,国内外学界对批评语言学或批评话语分析产生了越来越浓厚的兴趣。批评话语分析(critical discourse analysis)又称批评语篇分析,源于批评语言学,是话语分析的一个独立分支。英国社会语言学家Fairclough对批评话语分析做出了不可磨灭的贡献,他把话语定义为“作为社会实践的语言使用”,并从文本、话语实践和社会实践三个层面展开分析。Fairclough强调话语不仅仅是被社会所塑造的,而且也可以用来构造社会。批评话语分析采取一种具有社会指向的分析方法,把语篇看做一种社会实践,通过分析语篇的语言特点和语篇所生成的社会历史背景来考查语言背后的意识形态意义,进而揭示语言、权力和意识形态之间的关系。

批评话语分析在国外获得了长足的发展,代表人物主要有 N.Fairclough、R.Fowler、Wodak、Wethere、Kress、van Dijk等人,他们分别从不同的角度,采取不同的理论方法促进批评话语分析的发展,进而产生了语篇历史法、话语心理学、社会符号学及社会认知法等分析角度,促使批评话语分析在国外百花齐放。20世纪末又出现了批评应用语言学(critical applied linguistics),这是一个研究语言与教育关系的交叉路径。

批评话语分析在中国也引起了学者的广泛关注,不管是理论研究还是应用研究,无论在数量方面还是在质量方面,都有了较大的发展,但也出现了一些问题,如分析方法雷同、理论建设进展缓慢等。本文以批评话语和批评语篇为关键词,以在中国知网上检索到的2002-2012年间(截止到2012年6月)的文史哲类和教育及社会科学综合类期刊上的相关文章为依据,采取定量分析和定性分析相结合的方法,分析了中国批评话语分析的现状,并对存在的问题进行反思。

二、现状分析

笔者在中国知网上搜索到从2002年到2012年间,共有406篇相关文章。下文将对这些文章进行分类,继而考察批评话语分析在国内的研究现状。

(一)数量分布趋势

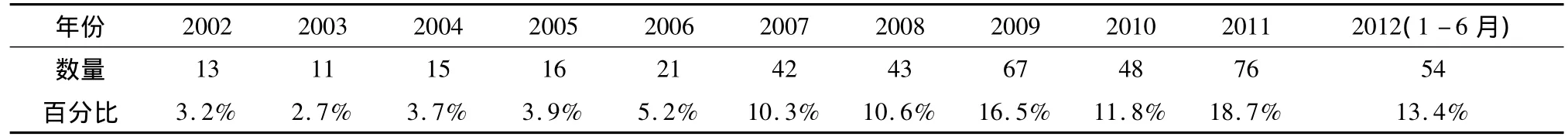

从表1可看出,批评话语分析近十年来在中国的研究成果数量总体上呈逐步增加的趋势。截止到2012年6月,发表的相关文章共406篇,呈逐年递增状态。表格中的数量分布情况可划分为两个时期:2007年前(不包括2007年)和2007年后(包括2007年)。2007年前的五年间,论文发表的数量共76篇,占十年间总数的23.9%,这表明批评话语分析在中国并无较大的发展空间;而在2007年后的五年间,发表的论文数量占近十年间总数的76.1%。这表明,批评话语分析越来越得到国内语言学界的关注,已经引起了学者的重视,并且这一领域有望得到学者更广泛的注意。仅2012年的前6个月发表的论文数量就达到了54篇,这一点也能证明批评语言学在中国的研究地位。

表1 批评话语分析论文近十年数量分布状况

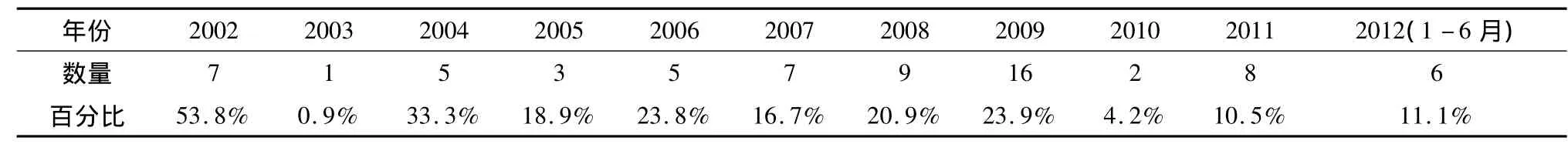

表2 外语类核心期刊登载相关文章数量分布状况

表2是相关文章在外语类核心期刊上登载的数量统计。文中的外语类核心期刊指2012版北大中文核心期刊目录里的外语类期刊。这些期刊登载的文章质量较高,综合性较强,权威性较高。表2显示,十年间,共有69篇文章被外语类核心期刊登载,占406篇论文总数的17%,这也证明了批评话语分析在中国得到了权威出版物的认可和支持,同时,权威出版物也为这一领域的发展提供了广阔的空间。一些学者长期关注此研究领域,其中,辛斌教授十年间在外语类核心期刊上发表了12篇相关文章,田海龙发表了5篇,项蕴华发表了4篇,戴炜华发表了3篇,他们对批评话语分析的理论、方法和应用及其与其他学科的交叉研究都进行了详细的阐释,让更多学者能够更精确地理解这一领域。

(二)研究内容特点分析

笔者对406篇文章的研究内容进行了简单分类,这些文章具体可分为以下三类:引进介绍型、理论建设型和理论应用型。

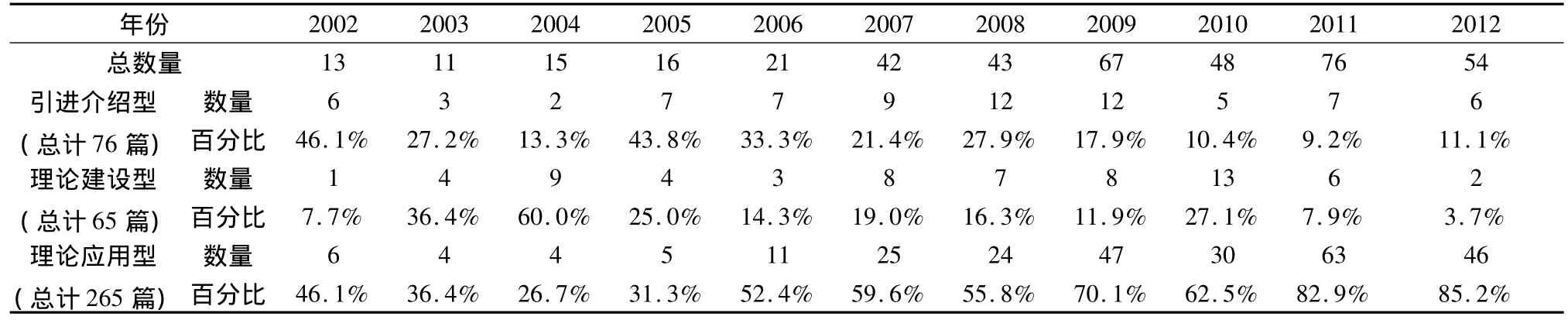

表3 批评话语分析论文研究内容分布表

引进介绍型文章内容包括书评、理论介绍、方法论介绍、国内外研究综述等文章。此类文章主要介绍批评话语分析方面的最新著作、理论发展、学科性质、基本原则、研究方法、研究现状等。在国内发表的第一篇批评语言学方面的文章为1995年陈中竺发表在《外语教学与研究》上的《批评语言学述评》,自此,批评语言学在中国有了一席之地。到了2002年,当年仍然有将近半数(46.1%)的文章对这一领域进行介绍,如《批评性话语分析述评》(陈忠华,2002)、《批评性语篇分析方法论》(辛斌,2002)、《功能语法与批评性话语分析的结合点》(李战子、高一虹,2002)等。以后的每年都有为数较多的文章对这一领域展开介绍,此类文章十年间总数为76篇,年均比重为24.8%。学者们对其最新的理论发展、方法论研究及国内外的最新动向进行介绍。如《批评语篇分析的理论和方法》(戴炜华,2004)、《社会的话语 动态的视角——〈批评话语研究〉创刊述评》(施卫华,2005)、《批评话语分析研究新动态》(支永碧,2007)、《近5年国内批评话语分析研究现状分析》(蓝希君,2010)等。不断更新的引进介绍型文章也表明,批评语篇分析的研究在中国也是与时俱进的,体现了中国语言学术界的研究具有时代性。

理论建设型文章主要指对批评语言学相关理论的反思、新的研究方法的探讨、批评话语理论与文学理论等的结合点的研究等。此类文章侧重从宏观上对这一领域的发展提出看法,具有指导性意义。表3显示,这类文章在每年刊登的相关文章中所占比重最小,数量总计65篇,年均比重为22.9%,逐年递增幅度也较小。但可喜的是,每年都有此类文章登载,证明学者们仍坚持不懈地对这一领域的理论建设付出努力,推进批评话语研究的发展。如《当代散文批评:以话语分析的方式》(张一玮,2003)、《批评性语篇分析:问题与讨论》(辛斌,2004)、《“目的”的语法及其在批评性话语分析中的应用》(吴琼,2006)、《批评话语分析的新方法:批评隐喻分析》(纪玉华,2007)、《批评语篇分析的社会和认知取向》(辛斌,2007)、《话语分析:反思与建构》(胡东平,2009)、《语料库语言学在批评话语分析中的作为空间》(唐丽萍,2011)等。

理论应用型文章内容包括使用批评语言学理论对文本的分析、批评语言学对教育教学及跨文化交际等方面的启示。此类文章选用批评语言学的某个方法或理论点,对各类文本进行解读,或探讨在教育教学等领域批评语篇分析的应用价值和个案研究。表3显示,此类文章在每年登载的所有文章中所占比重最大,总计265篇,年均比重为60.9%,而且呈逐年增多的趋势。学者们关注批评话语理论在大众传媒、新闻话语、教育、政治语篇、性别歧视、广告话语等领域的应用,为文本分析提供了新的视角。如《语篇中的话语角色构建及其批评性分析》(戚亚军,2004)、《用批评语篇分析解读布什的演讲》(张蕾,2005)、《政治语篇中权力不对称性的批评性分析》(项蕴华,2006)《评判与鉴赏构建社会性别身份——时尚话语的批评性分析》(廖益清,2008)、《汉语网坛虚拟语言批评性分析》(赵雪爱,2009)、《英语专业阅读教学中批评性语言意识的培养》(朱贺,2012)等。

(三)理论应用研究特点分析

由于理论应用型文章所占的比重较高,而且研究文本的领域广泛,同时又具有鲜明的特点,所以笔者对这一类型的文章根据研究领域的不同,分为八个类别。在国内,批评语言学所应用的文本类型或领域主要有新闻类、政法类、商贸类、医学类、教育教学类、文学类、日常对话类和其他。新闻类指各种报道、社论和新闻;政法类包括领导人演说、法律和国际关系;商贸类文本主要包括广告词、商务谈判、产品宣传语等;医学类包括医患关系及医疗事务的其他方面;教育教学类包括各类外语技能课中的批评话语分析应用研究;文学类包括小说、童话等;日常对话类包括日常录音等真实语料;其他包括对委婉语、网络论坛用语、翻译、道歉信、漫画、影视对话、手机短信、酒店介绍、博文、学术语篇等文本的研究。

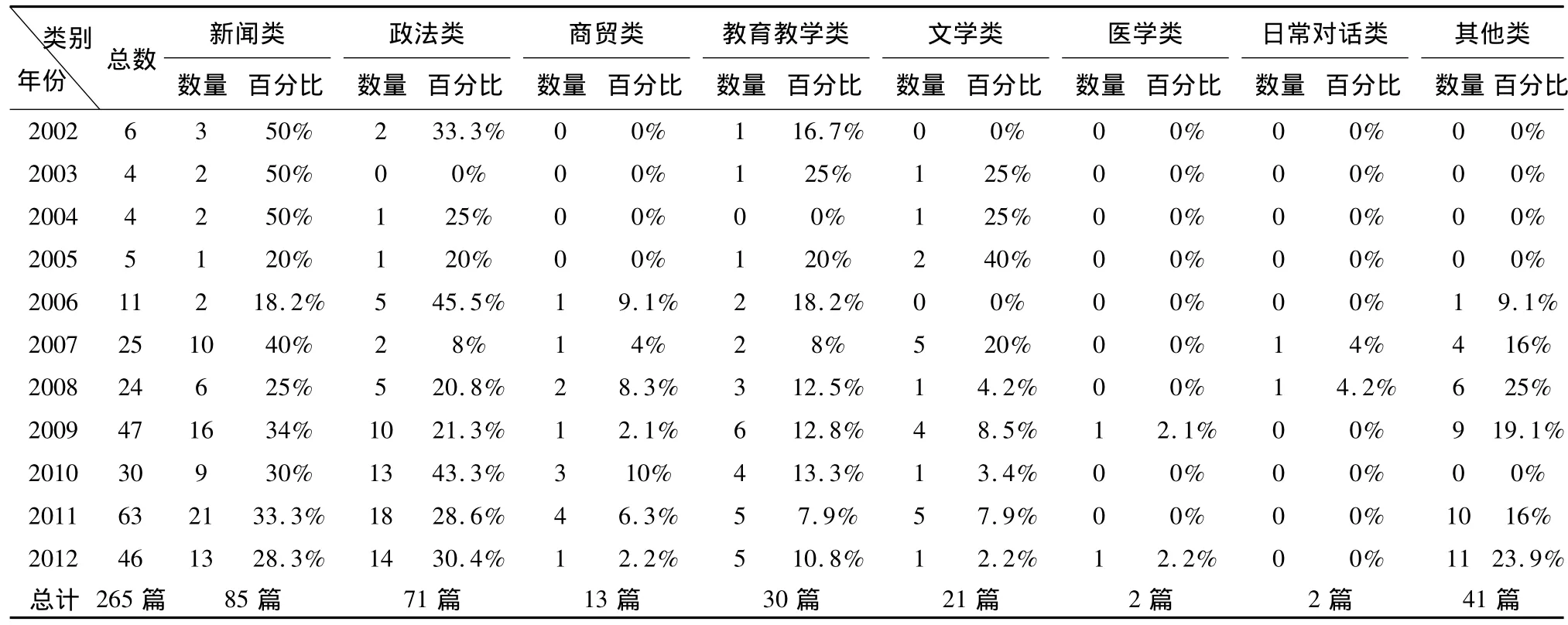

表4显示,国内学者较多关注批评语言学在新闻和政法领域的应用研究,两类文章总数为156篇,占理论应用型文章的58.9%;在教育教学领域的研究逐步增多;对较为新鲜的文本如漫画、博文等的应用研究从无到有、由少及多;而对医学及日常对话领域的研究较少,总共4篇。另外,商贸、教育教学和文学领域的应用型文章数量居中。造成这一现象的原因主要是由于新闻和政法方面的语料收集较为容易,并且这两个领域带有较强的意识形态特点,分析起来较为得心应手,而其他领域要么语料收集较为困难,要么深入分析具有难度,要么需要进行调查实验(如教学领域),这些原因导致了文本研究的不均衡性。

表4 理论应用型文章分类情况表

三、问题探讨与反思

虽然批评话语分析在中国得到了长足的发展,但仍然存在一些问题,以下是对这些问题的探讨。

(一)成果介绍有余,理论创新缺乏

国内的批评话语分析研究近年来一直不断地介绍国外最新研究动态,或是对国内的研究进行综述性总结,只是停留在对这一理论的介绍和归纳层面,即使是在外语类核心期刊上登载的文章也是描述性的偏多,阐释性的偏少,极少对理论进行创新,理论建设型的文章只占了所搜索到的文章总数的16%,并且大部分此类文章是对批评话语分析的方法论进行研究,就批评话语理论本身的思想溯源、学科原则、学科性质等方面的研究较少。另外,除了辛斌教授出版了两部批评话语分析的专著外(《批评语言学——理论与应用》与《语篇互文性的批判性分析》),较少有学者进行纵深研究,硕士、博士论文较少。因此,国内在这一领域的研究急需要理论方面的升华和创新。

(二)应用研究取向单一,深度广度不足,重复性强

批评话语分析是话语分析的一种有效工具,如何利用这个工具,是学者们需要思考的问题。笔者检索到理论应用型的文章共265篇,但是对同类语篇的重复研究较多,尤其是新闻类语篇和政法类语篇的研究量较大,研究角度雷同。仅2010年一年,对奥巴马就职演说的批评话语分析就有5篇(匡露,华毅,秦赢,韦小岿,潘月玲,2010),并且分析角度存在相似性,即以韩礼德的系统功能语法为基础,从及物性、情态、分类、转换等角度分析,缺乏创新。

笔者检索到的相关文章中,刊登在外语类核心期刊上的文章数量较少,并且重点关注分析角度的新颖性和文本种类的特殊性。笔者检索到的相关文章对政治新闻或具有较强意识形态特点的新闻或是领导人的演讲等都有较多的分析,但是对医学或日常对话类的文本分析总共只有四篇。这是因为政治新闻或演讲能够清晰地体现出文本中蕴含的权力和意识形态,而对医学或日常对话类语料的收集需要下较多功夫,或由于研究者对批评语篇的分析方法掌握不到位而在深度分析时存在难度,于是放弃了对这些文本的分析。这也从侧面体现了国内在语篇分析的应用研究中避重就轻的趋势,导致了高质量的理论应用型文章较为缺乏。

另外,批评话语分析作为一种引进的理论,很少用来分析汉语语料,对本土化的语料研究严重不足。只有少数学者如苑春鸣、徐珺、曹广涛和辛斌等对英汉语料进行过对比研究。把批评话语分析理论应用到汉语语篇,不仅可以为理论建设做出贡献,而且可以推动汉语走向世界。

(三)继承过多,批判不足

批评话语分析是一种来自西方的语言和社会研究方式,首先对西方社会内部的一些现实问题产生兴趣,进而揭示由话语构建体现出来的权力不平等、利益分配不均等各种社会危机和潜在问题,从而批判所谓的“民主”、“权利”、“自由”等虚伪的口号。当这种研究方式被介绍到中国之后,学者们首先对其进行了较为深刻的理解和阐释,接着学界对此领域展开了长达几十年的动态发展介绍,把这一引进的研究范式推广开来,近几年来,学者似乎对批评话语分析产生了非常浓厚的兴趣,使其成为学界一个研究热点。

但是,这种研究范式被引进到中国后,它原来的研究志趣不一定是我们的研究志趣。中国有其自身的国情,与西方社会处于不同的文明发展阶段,也有自身的批判社会的方式,批评话语分析这种研究范式不一定完全在中国行得通。国人在利用这种范式时,过多分析的是语言,较少涉及的是对社会的批判,或者可以看做是国人只取其标,而弃其本,这为中国学术研究注入新血液的同时,也带来了某些弊病。所以,中国学者在研究批评话语分析时,要秉持批判地继承的态度,明确概念,掌握方法,依据国情,为我所用。

四、结束语

批评话语分析在中国经历了几十年的研究和发展,尽管存在不少问题,但取得的成绩是斐然的,而且近十年来出现了许多新的研究动向。在宏观理论建设方面,批评话语分析逐步与语用学、认知科学、社会学、教育学等学科领域结合,拓宽了话语分析的分析视野和研究视角;在研究方法方面,功能语法分析软件和语料库建设已经逐步在批评话语分析领域得到推广(李战子,2002);在语料研究方面,文本种类逐渐增多,法律语言、法庭审判话语、医患对话、考试制度、教材编写语言、学术语篇等(廖美珍,2003;吕万英,2006;王晋军,2002)已经引起学者的关注。批评话语分析在中国正朝着多元化、多样化的方向发展,相信国内有志之士会根据中国学界的具体情况,更进一步推进批评话语分析的理论发展、方法更新等,产生更多的积极性成果。

[1]Fowler R,Hodge R,Kress G.Language and Control[M].London:Routledge and Kegan Paul,1979.

[2]Fairclough N.Language and Power[M].London:Longman,1989.

[3]Fairclough N.Discourse and Social Change[M].Cambridge:Polity Press,1992.

[4]Kress Hodge.Language as Ideology[M].London:Routledge and Kegan Paul,1979.

[5]曹广涛.汉英对比研究中的权力话语[J].四川外语学院学报,2003(5).

[6]陈忠华,杨春苑,赵明炜.批评性话语分析述评[J].外语学刊,2002(1).

[7]陈中竺.批评语言学述评[J].外语教学与研究,1995(1).

[8]戴炜华,陈宇韵.批评语篇分析的理论和方法[J].外语研究,2004(4).

[9]胡东平,易来宾.话语分析:反思与建构[J].外语学刊,2009(1).

[10]纪玉华,陈燕.批评话语分析的新方法:批评隐喻分析[J].厦门大学学报,2007(6).

[11]蓝希君,汪远琦.近5年国内批评话语分析研究现状分析[J].西南农业大学学报:社会科学版,2010(1).

[12]廖美珍.法庭问答及其互动研究[M].北京:法律出版社,2003.

[13]廖益清.评判与鉴赏构建社会性别身份:时尚话语的批评性分析[J].外语学刊,2008(6).

[14]李会民.《批评话语分析方法》(第2版)述评[J].山东外语教学,2012(1).

[15]李战子,高一虹.功能语法与批评话语分析的结合点[J].外语研究,2002(3).

[16]吕万英.法官话语的权力支配[J].外语研究,2006(2).

[17]戚亚军.语篇中的话语角色构建及其批评性分析[J].淮阴工学院学报,2004(6).

[18]施卫华.社会的话语 动态的视角:《批评话语研究》创刊述评[J].外语研究,2005(1).

[19]唐丽萍.语料库语言学在批评话语分析中的作为空间[J].外国语,2011(7).

[20]王晋军.医生和病人会话中的问句与权势关系[J].解放军外国语学院学报,2002(5).

[21]吴琼.“目的”的语法及其在批评性话语分析中的应用[J].厦门大学学报:哲学社会科学版,2006(4).

[22]项蕴华.政治语篇中权力不对称性的批评性分析[J].外语学刊,2006(2).

[23]辛斌.批评性语篇分析方法论[J].外国语,2002(6).

[24]辛斌.批评性语篇分析:问题与讨论[J].外国语,2004(5).

[25]辛斌.《中国日报》和《纽约时报》中转述方式和消息来源的比较分析[J].外语与外语教学,2006(3).

[26]辛斌.批评语篇分析的社会和认知取向[J].外语研究,2007(6).

[27]辛斌.批评语言学:理论与应用[M].上海:上海外语教育出版社,2007.

[28]辛斌.语篇互文性的批评性分析[M].苏州:苏州大学出版社,2000.

[29]徐珺.《儒林外史》英汉语语篇对比研究:系统功能语言学的尝试[J].外语与外语教学,2002(12).

[30]苑春鸣,田海龙.英汉政治语篇的对比分析与批判分析[J].天津商学院学报,2001(5).

[31]张蕾.用批评语篇分析解读布什的演讲[J].西安外国语学院学报,2005(1).

[32]张一玮.当代散文批评:以话语分析的方式[J].河北大学学报:哲学社会科学版,2003(4).

[33]赵雪爱.汉语网坛虚拟语言批评性分析[J].河北大学学报:哲学社会科学版,2009(1).

[34]支永碧.批评话语分析研究新动态[J].外语与外语教学,2007(3).

[35]朱贺.英语专业阅读教学中批评性语言意识的培养[J].牡丹江大学学报,2012(4).