论新制度主义三大流派的分歧与融合

2013-04-29谭融郝丽芳

谭融 郝丽芳

摘 要:新制度主义是在对行为主义理论方法加以批判的基础上重新将制度引入政治学研究的。新制度主义中的诸流派在制度内涵、研究层面、研究角度和对本体论的认识等方面均存在差异。其中历史制度主义、理性选择制度主义和社会学制度主义三个主要流派从不同研究维度入手,揭示人类行为及其与制度间的互动关系,在对政治现象的解释上各有特色。这三个流派在发展中既有所不同,又显现出融合的趋势,使新制度主义学派的研究思路进一步拓宽,从而推动了政治研究的发展。

关键词:新制度主义;历史制度主义;理性选择制度主义;社会学制度主义

中图分类号:D03 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2013)06-0005-06

“新制度主义”一词最早是美国人马克·图尔(Marc R. Tool)在其1953 年的博士论文《新制度主义哲学:凡勃伦、杜威和康芒斯》中提出的。而新制度主义作为一种新的政治学理论的提出,则是自美国学者詹姆斯·马奇(James G. March)和约翰·奥尔森(Johan P. Olson)于1984年在《美国政治科学评论》发表《新制度主义:政治生活中的组织因素》一文之后。此后二十多年,作为一个理论流派的新制度主义得以迅速发展,一些学者甚至将新制度主义的演进视为二战以后西方政治科学的第三次革命,即“范式革命”。本文拟从新制度主义的三大流派及其分歧以及新制度主义诸派别间相互融合趋势的角度对新制度主义理论加以评析。

一、新制度主义的三大流派

新制度主义是在对行为主义理论方法加以批判的基础上重新将制度引入政治学研究的。新制度主义者认为,二战以前的制度主义研究过于重视政治结构、法律框架和程序规则等,过于注重描述,“常常用静态的眼光看待制度而忽视制度的动态运作过程”。[1]与传统制度主义相比,新制度主义的“新”体现在既关注制度在政治生活中的作用,又吸收行为主义动态、过程和定量化的研究方法,[2]无论在研究层面还是在分析角度上都进行了研究范式的更新。

在总体上,新制度主义是一种研究理论的统称,其中包含多种派别,学者们对此有诸种不同的看法。如普林斯顿大学教授威廉·R·克拉克(William R. Clark)倡导两分法,将新制度主义区分为以行动为中心的和以结构为基础的两个派别。[3]盖伊·B·彼得斯(Guy B. Peters)在其《政治科学中的制度理论:新制度主义》一书中提出七分法,认为新制度主义包含有规范制度主义、理性选择制度主义、历史制度主义、经验制度主义、社会学制度主义、利益代表制度主义和国际制度主义七个派别。[4]西蒙·雷奇(Simon Reich)在《制度主义的四副面孔》一文中从政策领域的角度将新制度主义区分为四个流派。[5]R.A.W. 罗德斯(R.A.W. Rhodes)等在《牛津政治制度手册》中则将新制度主义区分为规范制度主义、理性选择制度主义、历史制度主义、建构制度主义和网络制度主义五个流派。[6]美国学者彼得·豪尔(Peter A. Hall)和罗斯玛丽·泰勒(Rosemary C. R. Taylor)在1996年发表的《政治科学和三个新制度主义流派》一文中提出三分法,将新制度主义区分为历史制度主义、理性选择制度主义和社会学制度主义三个流派。[7]这一划分颇具影响,得到学界的普遍接受和认可。以下对新制度主义中最具影响的这三大流派加以分析。

(一)历史制度主义

历史制度主义的兴起源自对20世纪六七十年代盛行的政治学集团理论和结构功能主义的批判性反思,代表人物有西达·斯科克波尔(Theda Skocpol)、斯文·斯坦默(Sven Steinmo)、凯瑟琳·瑟伦(Kathleen Thelen)和P·埃文斯(P. Evans)等。这一流派接受集团理论关于围绕稀缺资源的竞争集团间冲突构成政治问题核心的观点,同时寻求对不同国家间差异性的解释;认同将政体视为相互作用的各个部分所形成的结构的功能论观点,但更注重组织结构在构成集体行为及产生差异性结果中的作用。

历史制度主义者从历史的角度对政治现象进行因果分析,将历史视为一种过程,强调历史对于现实、过去对于现在的影响。历史主义者认为,脱离历史情境的制度研究是不全面和没有意义的。政治制度在发展变迁中存在一定的路径依赖、时间序列和关键时刻。与其他流派相比,历史制度主义更接近传统的制度政治学。正如保罗·皮尔森(Paul Pierson)在研究欧洲问题时所说:“历史制度主义是历史的,它认为政治发展必须被理解为一种随时间而展开的进程;它是制度的,它强调现时进程的许多当前含义存在于制度之中,不管这些制度是正式的规则、政策结构还是非正式规范。”[8]彼得·豪尔和罗斯玛丽·泰勒对历史制度主义概括了四点:(1)倾向于在相对广泛意义上界定制度与个人行为间的相互关系;(2)强调在制度产生和运作过程中权力的非对称性;(3)强调制度建构和发展过程中的路径依赖和意外后果;(4)尤其注重将制度分析和能够产生某种政治后果的其他因素整合起来加以研究。[7](49)豪尔和泰勒的概括颇具代表性,反映了历史制度主义流派的特点。

(二)理性选择制度主义

理性选择制度主义源自美国国会研究。人们在研究中发现,如果单纯从偏好角度考虑问题,则新的国会多数应该能够推翻以往对方占多数所通过的议案,从而产生一种循环现象。然而现实中国会的立法过程却表现出相当大的稳定性,由此提出“阿罗不可能定律”。①因此他们通过制度因素来说明立法者在现实立法过程中所面临的集体行动困境。此种解释从微观角度入手,对理性选择理论加以选择性吸收,通过理性选择制度主义在行为与制度之间搭建起一种特有的分析框架,引起了人们的关注。

理性选择制度主义的代表人物包括马修·D·麦卡宾斯(Mathew D. McCubbins)、加里·考克斯(Gray Cox)、文森特·奥斯特罗姆(Vincent A. Ostrom)、埃利娜·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)和道格拉斯·诺斯(Douglass North)等。基于这一流派中不同的研究视角,又可区分为代理模式、制度的博弈论模式和以规则为基础的制度模式。诸种模式均假定:“个体是整治过程中的核心行动者,个体展开理性行动的目标是自身利益的最大化。所以,在这种视角下,制度是形塑着个体行为的规则集合体,但是,个体对于这些由制度所建立起来的激励和约束能够作出理性的反应。”[7](78)理性选择制度主义的主要特征表现为:(1)拥有一套典型的行为假设,认为行动者有固定偏好,其行为在满足偏好的过程中具有通过算计而产生的高度策略性。(2)将政治看成一系列集体行动的困境;个体单纯追求偏好最大化采取的行动在集体层面上带来的往往是次优选择;其他人能否做出补充性制度安排具有重要作用。(3)采用经典的算计途径来解释制度对行为的影响,强调对政治结果具有决定性意义的策略性行为的作用。(4)通过演绎方式推导出一种模式化规范的制度功能,用来解释制度的存在。[7]( 56~57)制度的创建被认为是行动者为实现自身价值,在合作中获利的过程,从获利的角度解释制度的产生。

(三)社会学制度主义

社会学制度主义源于社会学组织理论。这一流派重视文化的作用,将制度形式与程序解释为文化实践模式传播的过程。针对理性选择分析模式一些无法解释的现象,社会学制度主义提出了自己的见解,认为制度会影响行为者基本偏好或自我认同,乃至影响行动者对策略的选择。社会学制度主义中认知和规范的制度解释与理性选择理论的理性基础相对立,显现为制度主义传统在社会学中的延续和发展。它超越理性,通过组织采用特定的制度形式、程序或象征,使制度性实践在组织之间或国与国之间传播。社会学制度主义对于制度创建过程具有较强的解释力。

在总体上,社会学制度主义的特点表现为:(1)所界定的制度很难与组织明确区分,不仅包括正式规则、程序和规范,还包括为行动提供“意义框架”的象征系统、认知模式和道德模板。(2)强调制度与个体行动之间的高度互动和同构性特征。对社会学制度主义者而言,制度不仅是策略性算计,还影响个人行为偏好和自我身份认同。个体与制度之间有一种建立在实践理性基础上的互动,个人有时甚至根据此种实践理性进行制度模板的修订。(3)采用“文化”的独特方式解释制度的起源与变迁。文化环境中的价值取向对社会合法性的作用促使组织进行某项制度或实践模式选择,即使有时对组织目标的达成产生的是负作用。文化不再仅仅是共享的价值和态度,而是已经成为制度本身,成为可以直接为行动提供模板的规范和象征。[7](59~61)基于社会学制度主义内在研究路径的不同,又被区分为规范制度主义、组织分析中的新制度主义和社会学的新制度主义三个变体。[9]代表人物分别为詹姆斯·马奇(James G. March)、保罗·J.迪马乔(Paul J. DiMaggio)和倪志伟(Victor Nee)等。

二、新制度主义三大流派的内在分歧

新制度主义三大理论流派都强调制度的重要性,都关注制度的起源变迁和制度与行为间的互动关系,每个流派也都试图阐明制度在决定社会和政治后果上所扮演的角色。尽管如此,新制度主义三大流派之间又存在差异。以下就新制度主义三大流派间三个方面的分歧加以分析。

(一)制度内涵的差异

新制度主义者将正式制度和非正式制度均纳入制度研究,但不同流派在制度内涵的界定上却不尽相同。瑟伦和斯坦默在《构建政治:历史制度主义的比较分析》一书中将制度理解为构成政治行动者行为的正式组织和非正式规则与程序,选举制度、政府间关系、政党体制结构、诸如工会类的经济结构和组织形态等均属此类。[10]在很大程度上将制度界定为“嵌入政体或政治经济组织结构中的正式或非正式的程序、规则、规范和惯例”,范围包括从宪政秩序、官僚体制的操作规程到对工会行为和银行—企业关系起着管制作用的一些惯例等,[7](48)将制度与组织所制定的规则和惯例相连接。理性选择制度主义则将制度定义为“对理性构成限制的规则集合体”,制度建立起某种“政治空间”,“正是在这个空间之内,相互依存的政治行动者才得以展开行动”。理性选择制度主义学者通常从两个不同层面对制度加以研究,一种视制度为固定不变的和外生性的;另一种视制度为内生性的。[7](96)社会学制度主义的产生可追溯到涂尔干的结构理论和韦伯的合法性理论。在那里,对作为制度的组织理性以外的符号方面的关注来自组织社会学理论,所适用的基本假设是:“制度是一种意义系统,在制度内,组织和个体的行为依赖于意义的注入以及符号的运用”。[7](250)帕森斯将制度主义综合成一种现代社会学分析框架,视制度框架为一种严密的文化信仰体系,认为规则和价值而不是行为模式或社会关系构成制度;同时认为制度具有对社会性利益加以构造的作用,因而是一套组织的激励系统。[7](234~235)

(二)研究角度的差异

新制度主义不同派别研究角度的不同与不同流派理论假设不同相关联。在新制度主义理论中,制度不再是独立的静态实体, 而是嵌入到一定的运行环境中。制度运行于一定的政治环境中,制度与其政治环境间的互动是新制度主义全新的研究视角。在对豪尔和泰勒三分法的批评中,科林·海(Colin Hay)和丹尼尔·温科特(Daniel Wincott)从社会本体论的角度提出了三个流派之间的本质差异:“理性选择制度主义的社会本体论是‘算计途径,社会学制度主义是‘文化途径,……历史制度主义是两者兼而有之。”[11]在制度与行为关系方面,理性选择制度主义坚持“后果逻辑”,属“目标驱动型”,通过演绎方法将注意力引向行动者之间的策略性互动对政治产出的决定性作用。社会学制度主义和历史制度主义则采用“适宜逻辑”,属“背景驱动型”,对诸种结构、规则、文化等对个体行为和偏好的影响展开研究。其中历史制度主义运用归纳方法,其研究视角下的制度不仅是行动者的背景,同时“在塑造政治输入和输出方面都有着更为重要的作用”。[7](64.313)社会学制度主义则更多强调制度对个体偏好和自我认同的具体影响方式。

(三)研究层面的差异

如今,宏观、整体的政治制度不再是新制度主义者的全部研究角度,不同层面的中观和微观研究越来越多地受到关注和重视。大多数历史制度主义研究采用中观视角,研究组织与制度之间怎样相互关联,相互关联的组织和制度又怎样反过来形塑相关过程和结果。历史制度主义有时也处理一些宏观层面的问题。与历史制度主义不同,理性选择制度主义将个体能动性作为理论出发点,关注个体与制度间的互动关系,偏重于微观个体层面的研究,被称为“以行动者为中心的制度主义”。社会学制度主义则强调文化在组织层面的作用,将“政治决策描绘成是目的感、方向感、认同感和归属感发展的过程”,认为“政治是教育公民和改进文化价值观的工具”,“是对生活的解释”。[7](24.30)与理性选择制度主义相比较,社会学制度主义属于中观层面的研究。理性选择制度主义关注短期的决策过程,历史制度主义和社会学制度主义则关注决策和制度的长期影响。

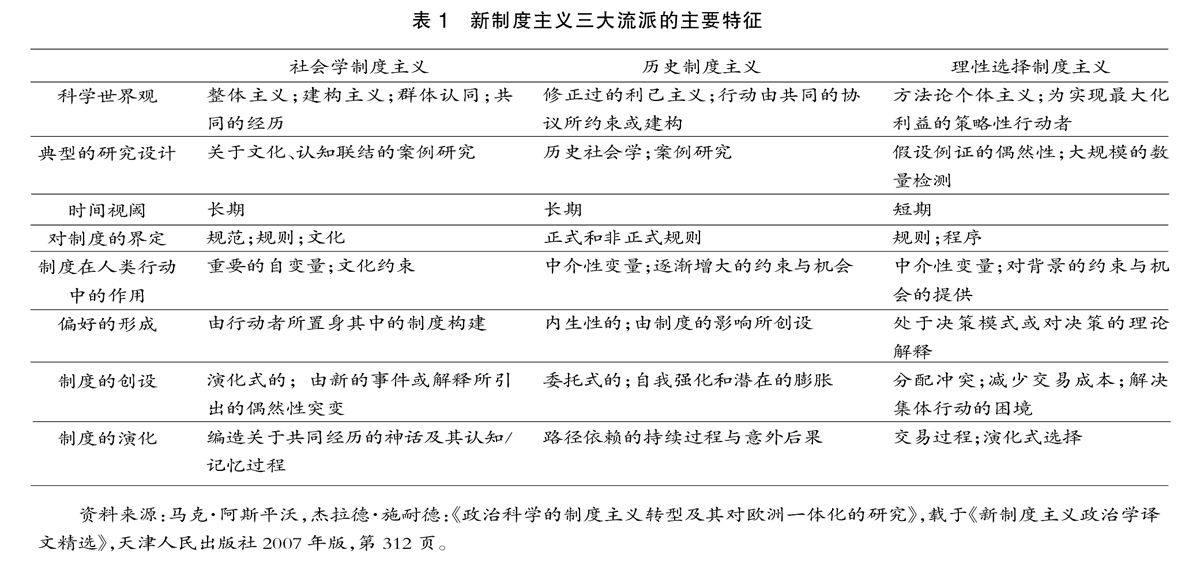

表1是美国学者马克·D·阿斯平沃(Mark D. Aspinwall)和德国学者杰拉德·施耐德(Gerald Schneider)对新制度主义三大流派的差异进行的归纳和总结。

三、新制度主义三大流派的融合

新制度主义学派中流派众多,理论整合一直是这一学派所面临的难题和挑战。不同的研究角度对制度概念的界定不同,不同的理论假设阻碍着新制度主义理论的系统化和诸流派的融合。尽管如此,归属于新制度主义理论体系的各流派依然具有共同特征。2002年,英国学者维维恩·朗兹(Vivien Lowndes)提出了新制度主义的六个共同特征,分别为:从组织到规则;从正式制度到非正式制度;从静态到动态;从信奉价值到批判价值;从整体论到个体论;从独立性到镶嵌性。[12]承袭于政治学、经济学和社会学研究的新制度主义三大流派提供了多元的制度研究途径,同时基于各流派单独进行政治研究所面临的困境和解释力问题,各流派逐渐放宽其核心假设,吸收和借鉴其他流派的思路和方法,由此而呈现出三个流派融合发展的趋势。

(一)强调制度因素是三个流派融合的基点

尽管新制度主义三大流派对制度的理解有所差异,但都认同制度的重要性,将之视为政治生活中的核心要素。正如马克·阿斯平沃和杰拉德·施耐德所言:“新制度主义者们分析问题的基本前提就是,制度影响着后果。”[7](309)盖伊·B.彼得斯认为,“新制度主义政治学各大流派的共同点可归纳为:视制度因素为社会分析的最佳出发点,认为制度为人们的行为创造了大量调节性规则,均将制度视为人们意旨性行为的限制因素。”[4](155)在新制度主义者看来,制度确定了政治参与的主体、塑造了行动者的政治策略,并影响行动者的信念和偏好。反之,个人也在塑造和改变着制度。

此外,实证层面上的相互交叠也为三个流派理论的融合提供了可能。如历史制度主义者和社会学制度主义者都认为旧有制度是新制度产生的不可忽视的现实情境,都认识到非正式制度的重要作用。理性选择制度主义和历史制度主义共享了对行动者的现实假设,均认同利益的重要作用。正如凯思琳·锡伦(Kathleen Thelen)所提出的:在理论与经验之间、偏好形成的外在性和内在性之间、微观基础和宏观历史之间以及功能主义和制度主义之间,理性选择制度主义和历史制度主义具有共同点。[7](10-12)在社会学制度主义和理性选择制度主义之间似乎很难找到共同点,但面临现实研究的困境时,这两个流派的学者都在一定程度上看到了政治行动者非理性的一面。

(二)核心假设的放宽拓展了融合研究的角度

正如德国学者布鲁诺·塞瑞特(Bruno Théret)所言,在新制度主义学派的研究中,三个流派都放宽了自己的核心假设。[13]历史制度主义更多强调制度在政治生活中的作用;理性选择制度主义开始注意到观念在行动过程中的作用;社会学制度主义则将权力和利益纳入了分析框架。在研究中,“理性选择制度主义认为,行动者能够使自己的行为适应这些制度,并以一种策略性的方式来利用这些制度”。一些历史制度主义者也“不否认行动者有意识地创造出制度来解决集体行动的困境”。与社会学制度主义相比,历史制度主义强调的是结构和限制性特征,而社会学制度主义强调的是认知和文化特征,但“随着时间的变化,文化和历史制度的演进就不可能分开了。”[7](327~328)

(三)宏观、中观和微观研究的结合使不同层面的研究有所融合

理性选择制度主义和社会学制度主义由于理论假设和研究途径的不同,在研究层面上缺乏一定的融合性,而历史制度主义则被部分学者认为具有在研究中与其他流派协作的潜力。丹麦学者克劳斯·尼尔森(Klaus Nielsen)认为,三大流派对话、交流和核心假设的放宽,使历史制度主义发生了革新,其他两个流派所关注的变量被纳入到历史制度主义新的理论支柱和分析视野中。[13](511)豪尔和泰勒认为,在新制度主义学派中,历史制度主义处于中轴位置,有些研究接近于理性选择模式,有些研究成果则倾向于社会学范畴。一些历史制度主义者与理性选择制度主义者共同强调行动者的短期性意图活动,另一些历史制度主义者则倾向于强调制度的长期后果,即制度对偏好的长期影响,这就与社会学制度主义者一道在关注内生性行为,在分析制度与行为间关系时采用了现实主义的态度。[7](311)卡罗尔·索尔坦(Karol Soltan)等发表的《新制度主义:制度与社会秩序》一文,详细探讨了将理性选择制度主义和历史—社会学制度主义融合在一起的新制度主义,称此种相互融合的新制度主义在关于合作、社会秩序和经济增长方面具有更强的解释力。[14]

总之,新制度主义在总体上表现为对行为主义的矫正和对制度的重新强调,新制度主义中的诸流派由于受到不同理论领域的影响,在制度内涵、研究层面、研究角度和对本体论的认识等方面均存在差异。其中历史制度主义、理性选择制度主义和社会学制度主义三个主要流派从不同研究维度入手,揭示人类行为及其与制度间的互动关系,在对政治现象的解释上各有特色。新制度主义学派的三个流派在发展中既有所不同,又呈现出相互融合的趋势。[15]在对现实政治的解释中,显现出“利益驱动下的理性、文化形态中的观念和作为历史集装器的制度”[7](14)都具有相应位置,表明研究分析中对任何方面的忽视都无法真实地反映政治的本来面目。三个流派的融合使新制度主义学派的研究思路进一步拓宽,提高了新制度主义的可证伪性和科学性,从而推动了政治研究的发展。

注释:

①“阿罗不可能定律”是美国经济学家肯尼思·J.阿罗(Kenneth J. Arrow)于1951年提出的,意即根据现有投票选举规则,不可能通过个体偏好次序推导出统一的社会偏好次序和令所有人满意的结果。

参考文献:

[1]朱德米. 新制度主义政治学的兴起[J]. 复旦学报,2001,(3).

[2]朱德米. 当代西方政治科学最新进展——行为主义、理性选择理论和新制度主义[J]. 江西社会科学,2004,(4).

[3]Clark, William Roberts. Agents and Structures: Two Views of Preferences, Two Views of Institutions[J]. International Studies Quarterly. 42, 1998. 245-270.

[4] Peters, Guy B. Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism[M]. 2nd. Gosport, Hampshire: Ashford Colour Press Ltd, 2005.(19-22).

[5] Reich, Simon. The Four Faces of Institutionalism: Public Policy and a Pluralistic Perspective, in Governance[J]. An International Journal of Policy and Administration. Vol. 13, No.4. October, 2000. 501-522.

[6]Rhodes, R. A. W. etc. The Oxford Handbook of Political Institutions[M]. Oxford: Oxford University Press. 2008.xvi.

[7]何俊志等. 新制度主义政治学译文精选[M]. 天津:天津人民出版社,2007.46.

[8]Pierson,Paul. The Path to European Integration: A Historical Institutionalism Analysis[J]. Comparative Political Studies. Vol.29, No.2. April. 1996.126.

[9]马雪松,周云逸. 社会学制度主义的发生路径、内在逻辑及意义评析[J]. 南京师大学报,2011,(9).

[10]Steinmo, S., etc. Structuring politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1992.2.

[11]Hay, Colin & Daniel Wincott. Structure, Agency and Historical Institutionalism[J]. Political Studies. 46, 1998. 951-957.

[12]Marsh, D. & G. Stoker. eds. Theory and Method in Political Science[M]. New York: Palgrave Macmillan Press, 2002.97-101.

[13]Nielsen, Klaus. Institutionalist Approaches in the Social Sciences: Typology, Dialogue and Future Challenges[J]. Journal of Economic Issues. Vol. 35, Issue 2. June, 2001.509.

[14]〔美〕卡罗尔·索尔坦等. 新制度主义:制度与社会秩序[J]. 陈雪莲编译. 马克思主义与现实, 2003,(6).

[15]王洪. 西方创新理论的新发展[J]. 天津师范大学学报,2002,(6).