我国教师资格制度的演变历程

2013-04-29张清雅王中岱

张清雅 王中岱

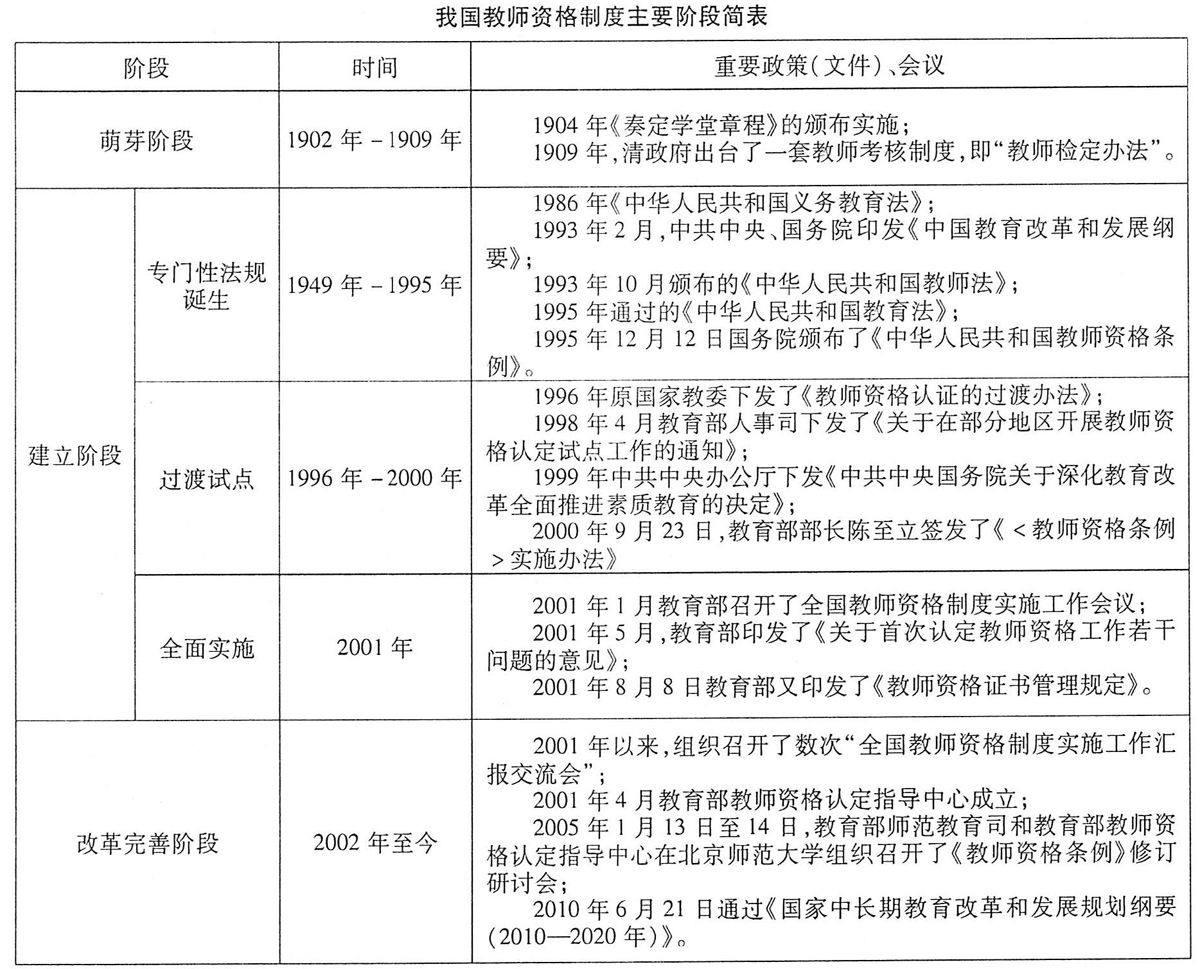

摘要:我国教师资格制度伴随学校教育的产生与发展,至今经历了孕育、萌芽和建立、改革完善四个阶段。清末教员检定制度初步具有现代意义的教师资格制度基本框架和体系,应视为我国教师资格制度的萌芽。新中国成立后,1995年国务院颁布了《中华人民共和国教师资格条例》,标志着我国教师资格制度的第一部专门性行政法规的诞生。它与《中华人民共和国教师法》共同构成我国教师资格制度法制规范的宏观框架,标志着教师资格制度的确立。2010年中共中央政治局通过《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》建立了“国标、省考、县聘、校用”的准入制度,教师资格制度进入了实践层面的改革完善阶段。关键词:教师资格管理教员鉴定制度教师资格制度

中图分类号:G40 文献标识码:A 文章编号:1672—4437(2013)02—0014—04

教师资格制度基本体系的形成是教师资格制度确立的标志。教师资格制度基本体系应包括教师资格的法律体系、教师资格条件(标准)、资格培训、资格认定、资格证书的颁发与管理。基于此,我国教师资格制度经历了孕育、萌芽和建立、发展完善四个阶段,现略论之。

一、教师资格制度的孕育、萌芽阶段

(一)教师资格制度的孕育阶段:奴隶社会时期

我国具有独立意义的学校教育产生于奴隶社会,教师资格管理伴随着学校和教师的产生而出现。但由于刚刚起步,远不具备制度化特点,所以,这一时期我国教师资格制度处在孕育阶段。

“学在官府”是我国奴隶社会学校教育的重要特征,所以当时的学校教师由国家官吏担任,形成“官师合一”、“以吏为师”的局面。如,西周国学由大司乐主持,他同时又是国家礼官。国学的教官有大司乐、乐师、师氏、保氏、大胥、小胥。乡学的教官有大司徒、乡大夫、乡师、州长、党正、父师、少师。(钟祖荣,现代教师学导论,中央广播电视大学出版社,2001,24)可见,我国奴隶社会的教师资格管理表现为“以吏为师”的任用标准,非官吏不能做教师,“吏”成为教师任用的唯一标准。

(二)教师资格制度的萌芽阶段:封建社会时期

1、清末前的封建社会教师资格管理的发展

相对奴隶社会而言,清末前的封建社会对教师资格管理有了一定进步和发展。不管是中央官学,还是地方官学都具较为具体、明确的任职标准,而且实施了荐举和考试的选拔方式。如,“汉朝太学的正式教师是博士。”随着太学的发展,博士的选拔任用趋向于严格和制度化。在西汉,太学博士或有皇帝征兆,或由公卿荐举社会学术名流充当,人数有严格限制,经朝厅批准,五经只设14位博士。到了东汉,开始用荐举和考试结合的方式选拔博士。选举博士需呈《保送状》,要求博士应具有封建道德风范,在博学和其他载籍的基础上,对其中一经有精深的造诣,足以胜任博士之职,有一定的教学经验,有时还规定年龄在50岁以上。严格尊师法与家法也是博士的条件之一。可见,渊博的文化知识已成为当时博士的重要条件。宋朝在教师和学生管理上也形成了一定的规章制度,如熙宁八年(1075年)创立的“教官试”,即诸州学官必先赴学士院考试,“优通者”才能任职。明朝的中央官学“宗学”的教师,要“从王府长史、纪善、伴读、教授中挑选学行优长者担任”。

宋代地方官学“小学”的学官“选老成之士为教师”;而“社学”要“择通晓经书者为学师”等。清朝的地方官学如社学、义学、井学要“选择文艺通晓,行谊谨厚着,考充社师。”

教师选拔方式的出现,发展和丰富了我国封建社会教师资格管理的内容,这为清政府时期形成教师资格制度的萌芽奠定了重要基础。

2、教师资格制度的萌芽——清末教员检定制度的出现

19世纪下半叶的洋务运动是我国近代教育的发端。1904年1月,清政府颁布《奏定学堂章程》(也称《癸卯学制》)。其中,《奏定任用教员章程》规定了各级各类学校教员的任用资格,催生了小学教员资格检定的出现。

1905年,清光绪帝废除了在封建社会实行了1300年的科举制,新学步人快速发展的轨道。新式学堂迅速增加,教师需求量骤增,导致教师质量得不到保障。于是,学部以提高小学教员质量为突破口逐步确立了教员检定制度。

1909年11月,清政府颁布《检定小学教员章程》共27条。较为详细地规定了小学教员资格检定的学历条件、方法类别、科目内容、组织机构及结果处理等。

(1)检定的方法类别和科目内容

《章程》规定除“初级师范学堂完全科毕业生、官立二年以上初级师范简易科中等以上毕业生、优级师范完全科毕业生及优级选科师范毕业生,在奏定奖励义务章程准充小学教员”者外,其他均应受检定。以受检定者的学历、专长、学术水平等因素为条件,将检定分为试验检定和无试验检定。

(2)实施检定的组织机构

《章程》规定检定小学教员各项事宜,在具体实施过程中按地区分别进行,“京师由督学局办理”,各地方以省为单位进行检定,在“各省由提学使司办理”。并指出“施行捡定之时,由督学局或各省提学使司选择深通科学并谙教育理法之学务职员,及学望优著之专门教员,或初级以上师范完全科毕业生(初级师范完全毕业生须曾充教员已满三年者),或高等以上各学堂之毕业生,派充检验委员,秉公考核”。从而明确了小学教员检定制度施行的各项细则,提高了检定制度的可行性。

(3)检定结果处理

《章程》规定经检定合格者颁发相应的文凭并记录在册,以作为各学校任用教员的前提条件。“由督学局检定者,其检定文凭上注明可充京师小学正教员或副教员,或某某学专科教员;由各省提学使司检定者,其检定文凭上注明可充本省小学正教员或副教员,或某某学专科教员,其既经检定之教员,各府厅州县仍可互用”。

1910年,清学部又颁发《检定两等小学堂教员章程》补充规定:高等小学教员检定试验科目为10门,初等小学教员检定试验科目为9门,专科教员检定试验科目为8门。检定合格者,方可聘任。

至此,1904年的《奏定学堂章程》和之后一系列教员考核规定初步形成了以小学教员为主要检定对象、较为系统的教员检定制度,它包括教员任职的学历条件、教员检定的种类、程序、机构、检定文凭的发放和撤销等,初步具有现代意义的教师资格制度基本框架和体系。因此,应视为我国教师资格制度的萌芽。

之后,民国到抗战时期的教员检定制度完善了许多,主要表现为:第一,教师资格时效的突破。民国和抗战时期的教员检定制度突破了1904年《奏定任用教员章程》对教员资格无明确时间限制的弊端,初步体现定期检定的特点,这对促进教师专业化发展具有积极意义。第二,教员检定的资格要求更详细全面。

但是,由于社会历史和教育自身发展水平的制约,清末到民国到抗战时期的教员检定制度主要是对在职教员的学历检定、教学水平考核,而不是入职环节的资格鉴定,因此不能充分、有效地体现“严把教师资格入口关”这一教师资格制度的基本、首要功能,而导致这一现象的根本原因是教育思想和教育理论的滞后,即没有把教师教育的职前、入职和在职三个阶段恰当地区分开来。

二、教师资格制度的确立和发展阶段

新中国成立后,到“十一”届三中全会以前,我国教育事业的发展随社会的变化起伏不稳。由于特定社会历史时期的政治需要,加之教育系统尚不健全,导致教育的政治功能在这一时期显得十分突出,而教育自身的发展与建设却受到抑制,作为构成教师质量保障制度的重要组成部分——教师资格制度缺乏产生的现实条件。

十一届三中全会之后,我国进入社会主义现代化建设时期,教育事业迎来了春天,教师队伍建设步入正轨,教师资格制度随教育实践的健康发展进入新阶段。大体讲,经历了初步建立和发展完善两个阶段。

(一)初步建立阶段

1.专门性法规的诞生1985年颁布《中共中央关于教育体制改革的决定》明确提出:“要建立一支足够数量的,合理而稳定的师资队伍”,“要争取在五年或更长一点的时间内使绝大多数教师能胜任教学工作。在此之后,只有具备合格学历或者考核合格证书的才能担任教师。”这表明,我国开始对教师进行入职环节的把关,真正意义的教师资格制度正在酝酿。

1986年《中华人民共和国义务教育法》以法律的形式规定:“国家采取措施加强和发展师范教育,加速培养、培训师资,有计划地实现小学教师具有中等师范学校毕业以上水平,初级中等学校的教师具有高等师范专科毕业以上水平。国家建立教师资格考核制度,对合格教师颁发教师资格证书。”这是我国第一次明确提出要建立教师资格制度,并同时赋予法律效力。

1993年2月,中共中央、国务院印发《中国教育改革和发展纲要》,第十条规定:“国家建立和完善岗位培训制度、证书制度、资格考试和考核制度、继续教育制度。”

1993年10月颁布的《中华人民共和国教师法》第十条规定:“国家实行教师资格制度”,同时在第十、十一、十二、十三、十四条对获得教师资格的基本条件、学历要求、资格认证程序、资格考试、在职教师资格过渡、资格丧失等做出了明确规定。从法律上确立了国家实施教师资格制度。

1995年通过的《中华人民共和国教育法》第三十四条明确规定“:国家实行教师资格、职务、聘任制度,通过考核、奖励、培养和培训,提高教师素质,加强教师队伍。”再次以国家法律形式明确规定国家实行教师资格制度。

“1995年12月12日国务院颁布了《中华人民共和国教师资格条例》,标志着我国教师资格制度的第一部专门性行政法规的诞生。……与《中华人民共和国教师法》共同构成我国教师资格制度法制规范的宏观框架。”

2.过渡试点1996年原国家教委下发了《教师资格认证的过渡办法》。1996年1月至1997年底,完成了1993年12月31日在各级各类学校从事教育教学工作人员的教师资格过渡工作,全国共计有1026万余人获得了教师资格。

为积极稳妥地全面实施教师资格制度,1998年4月教育部人事司下发了《关于在部分地区开展教师资格认定试点工作的通知》,自1998年4月至1998年底,教育部在上海、江苏、湖北、广西、云南、四川六个省(区、市)的部分城市进行教师资格认定试点工作。

1999年6月13日中共中央办公厅下发《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》第19条强调:“建立优化教师队伍的有效机制,提高教师队伍的整体素质。全面实施教师资格制度,开展面向社会认定教师资格工作,拓宽教师来源渠道,引人竞争机制,完善教师职务聘任制,提高教育质量和办学效益。”

2000年9月23日,教育部部长陈至立签发了《<教师资格条例>实施办法》,这标志着全面实施教师资格制度的工作将正式启动。

3.全面实施2001年1月4日,教育部召开了全国教师资格制度实施工作会议,动员和部署全面实施教师资格工作。2001年4月1日教师资格认证工作全面实施进人实际操作阶段,各地按照法律法规有关规定和国家统一部署,积极稳步推进教师资格制度实施工作。至此,结束了我国缺乏明确而严格的教师任用标准的历史。

2001年5月,教育部印发了《关于首次认定教师资格工作若干问题的意见》,对实施教师资格制度的法律和政策依据、教师资格的性质、认定范围、资格申请、认定程序、学历条件、教育教学能力考察、资格条件的特许条款、早期退(离)休教师资格认定问题、教师资格的丧失与撤销、证书管理、收费问题等有关政策作了进一步的明确规定和细化。

到2002年底,我国有29个省(区、市)已基本结束学校在编正式任教人员教师资格认定工作,面向社会人员的教师资格认定工作也在逐步展开。教师资格制度实施工作进入正常化阶段,每年的春季和秋季各进行一次教师资格认定。

(二)改革完善阶段

自1995年《教师资格制度条例》颁布以来,我国教师资格制度取得显著成绩。但同时,对《资格条例》内容和实施中的问题的探讨和争论一直未停,这成为推动我国教师资格制度改革的重要力量。随着我国经济社会和教育改革的深入发展,原有教师资格制度的一些局限性和弊端愈来愈明显地凸显出来,束缚着其在教师队伍把关和教师质量提高上的作用,对我国1995年确立的教师资格制度的改革迫在眉睫。

2004年10月20日,教育部相关部门联合召开教师资格认定工作专题会议。教育部师范司司长管培俊明确指出教师资格制度要从制度层面、政策层面和操作层面加以完善。这说明,我国教师资格制度的相关法律法规、体系框架、具体内容及实施工作的改革与完善工作已被提到议事日程。

2005年1月13日至14日,教育部师范教育司和教育部教师资格认定指导中心在北京师范大学组织召开了《教师资格条例》修订研讨会。会议在“取消教师资格终身制”、“推行国家级教师资格考试制度”等问题上形成共识。

2010年6月21日中共中央政治局通过《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010--2020年)》第55条明确指出:在职业准入方面严把教师的人口关,建立“国标、省考、县聘、校用”的准入制度,由国家制定教师资格考试标准,省一级教育行政部门统一组织教师资格考试和教师资格认证,县一级教育行政部门组织教师公开招聘。在人事管理与退出方面将打破“铁饭碗”和教师资格“终身制”,对于在职教师实行五年一周期的教师资格定期注册制度,对于不适应教学岗位的教师实行离岗培训、调岗或调离的制度。这是《教师资格条例》自1995年颁布十余年来的首次修订。它表明,我国教师资格制度改革迈出了实质性的一步,教师资格考试制度和定期注册制度确立,结束了自教师资格制度确立以来资格考试无全国性统一、规范标准和资格证书终身有效的状态。

为逐步推动、平稳操作教师资格制度的改革,2011年教育部出台《全国中小学和幼儿园教师资格考试改革试点工作的指导意见》。2011年下半年首先在浙江、湖北2个省份开展中小学和幼儿园教师资格考试改革试点工作,再推动6个省份试点,从教师资格考试制度和建立教师资格定期注册考核制度两个方面同时进行。我国教师资格制度进入新的历史发展阶段。

参考文献:

[1][2][3][4]孙培青.中国教育史[M].华东师范大学出版社,2000,105、196、236、236.

[5]秦之霞.美国教师资格认证制度研究[M].教育科学出版社,2010,212.