从京剧申报“非遗”角度解析其文化传承

2013-04-27张祖群

张祖群

(1.中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;2.首都经济贸易大学工商管理学院,北京100070)

近几年,我国的非物质文化遗产保护工作取得了巨大的成就,积累了许多经验,一个几年前还很陌生的名词“非物质文化遗产”突然闯入人们的视线,成为社会关注的热点。从2006年到现在,国家已经公布了三批经认定的国家非物质文化遗产名录,包括民间文学、民间舞蹈、民间音乐、传统戏剧戏曲、杂技、民间美术、传统手工技艺、传统医药、民俗等十个方面,其中第一批名录518项、第一批扩展名录147项、第二批名录510项、第三批名录191项、第三批扩展名录164项。一个民族要强盛,既要有向前发展的眼光,又要有对历史文化的回顾和审阅的思考,国家现代化的发展不能以牺牲优秀传统文化为代价。目前,国家、政府和群众高举“保护非物质文化遗产”的旗帜,大喊“保护非物质文化遗产”的口号,这到底是一种跟风赶潮,还是全民族的文化自觉?

一、理论梳理

(1)文化自觉论。“文化自觉是指生活在一定文化中的人对其文化有‘自知之明’,明白它的来历、形成过程、所具的特色和它发展的趋向,不带任何‘文化回归’的意思。不是要‘复旧’,同时也不主张‘全盘西化’或‘全盘他化’。自知之明是为了加强对文化转型的自主能力,取得决定适应新环境、新时代文化选择的自主地位。”[1]这里强调的是文化的自我觉醒、自我反省和自我创建。

(2)教育传承论。非物质文化遗产的传承要注重文化传承观念在民众中的普及,应该树立全方位的教育传承理念[2]。就目前中国实际来看,教育传承是增强民族文化自信心的最佳和最深入人心的方式。

(3)法律制度论。法律的功能在于运用自己的价值判断来发现和解决社会生活中出现的需要解决的问题,法律通过使权利人获得法律救济、义务人明了自己的行为限度的规则机制而实现法律的正义[3]。因此,对非物质文化遗产保护,要从法律角度进行思考,必须建立在我国已有的法律体系和制度背景下进行分析和思考。

二、京剧案例分析

(一)三元合一

京剧是流传于北京、河北、天津及全国大部分地区的一种戏曲剧种,是中国最具影响力的汉族戏曲剧种之一,至今已有近200年的历史,被称为“国粹”。在国外,京剧往往代表着中国的戏曲艺术,所以又被称为“国剧”。

京剧源起于四个地方的剧种:一是流行于安徽省一带的徽剧;二是流行于湖北的汉剧;三是流行于江苏一带的昆曲;四是流行于陕西的秦剧,又叫梆子,京剧声腔即源于陕西[4]。京剧发展总结起来就是“上有所好,下必甚焉”。

清初,京城戏曲舞台上流行昆曲(发源于苏州昆山)与京腔(青阳腔)。乾隆中叶,昆曲在北京衰落,京腔兴盛,取代昆曲独霸京城舞台。由此,多种地方戏在京城汇聚、融合、发展。第一,秦腔在京城舞台。乾隆四十五年(1780年)秦腔艺人魏长生(1744-1802)由四川进京。一出《滚楼》(又名《双婚配》)轰动京城,魏长生因《滚楼》而闻名,《滚楼》因魏长生的演出而被人们所熟知。京腔自此开始衰微,纷纷在秦腔班底谋生,京城舞台刮起一股强劲的“魏旋风”。乾隆五十年(1785年),清廷以魏长生的男女情事表演有伤风化,有违封建礼教,明令禁止京城再演出秦腔,并将魏长生逐出京城。魏长生流浪扬州,又以魏腔风靡扬州,为江鹤亭坐上客。自魏长生被迫离京,秦腔艺人如树倒猢狲散,一蹶不振。第二,徽班在京城舞台。清乾隆五十五年(1790年),为清高宗(乾隆帝)的八旬“万寿”祝寿,早已在江南久享盛名的徽班入京,开创了另外一个戏曲时代高峰。继此,许多徽班接踵而来,徽班落脚京城后不仅仅演唱徽调,为稻粱谋,昆腔、吹腔、四平调、梆子腔等诸腔并奏。徽班博采诸家剧种之长融于徽戏,自成一体,广受京城八旗子弟欢迎。秦腔艺人为衣食生计谋算,只能搭入红火的徽班,客观上促进了徽、秦两腔融合。第三,汉剧在京城舞台。汉剧本来流行于湖北一带,徽、汉二剧在进京前已有长江中游的安徽、湖北等地广泛交融。徽班红极一时,进京的汉剧演员也搭入徽班,他们将汉剧声腔曲调、表演技能、演出剧目等逐渐融于徽戏中,丰富完善了徽戏的唱腔板式,唱法念白日趋北京语音化。

总之,经过清代二三百年徽、秦、汉的合流,为京剧在北京这个独特舞台诞生奠定了时代基础和融合渠道。至咸丰十年(1860年),京剧历经徽班、汉班合作,两调合流,又从昆曲、弋腔、秦腔中汲取传统营养,经过长时期的互相融合、互相吸收,再加上“京音化”,终于叠加、嫁接、混种、发酵,形成了一个崭新的剧种——京剧。京剧在近100多年里迅速发展成熟,凝聚了中国戏剧艺术的精华,行当全面、表演成熟、气势宏美,逐渐成为中国戏剧的代表性剧种。

(二)四大流派

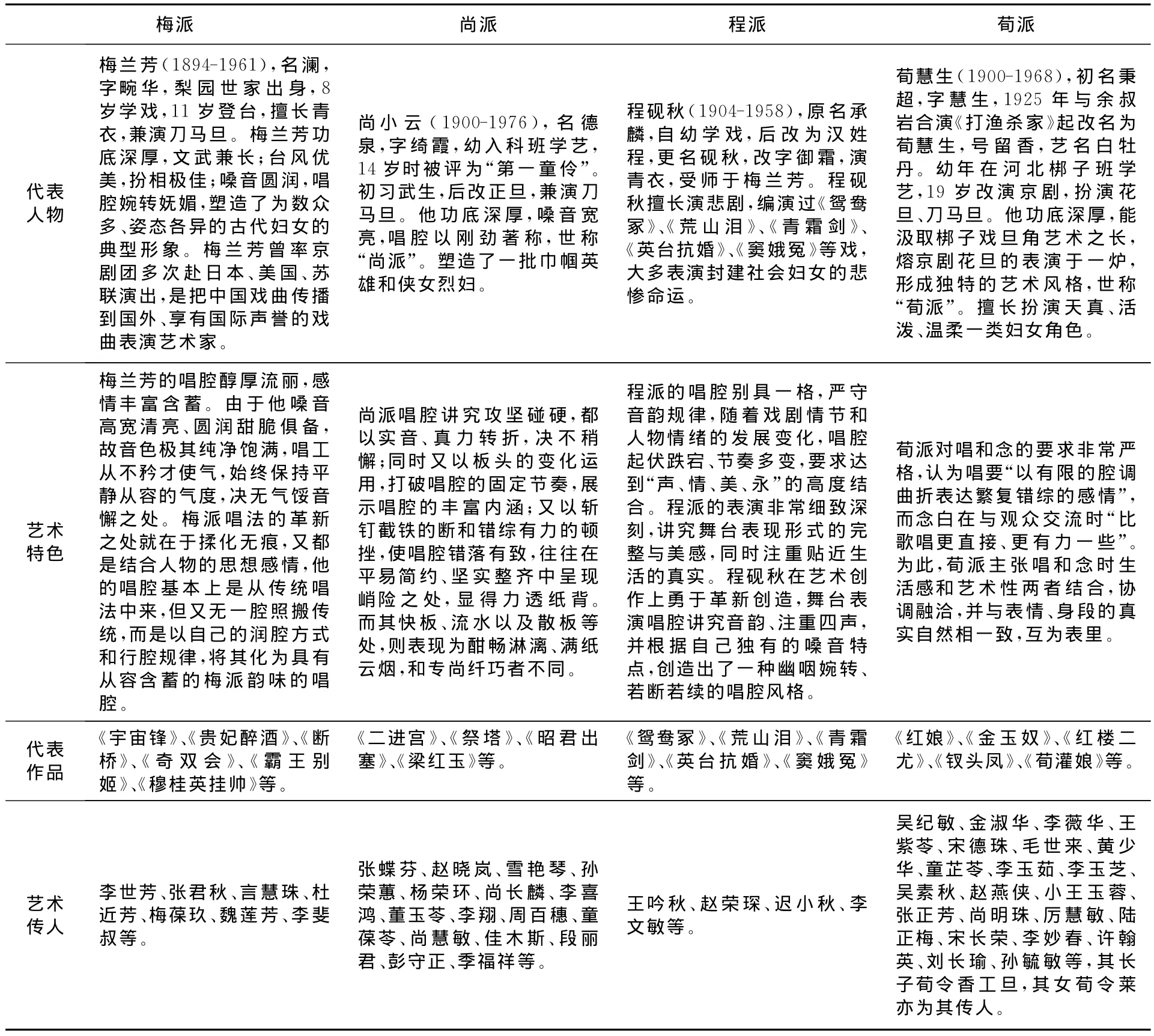

1920年代“四大名旦”(梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生)的脱颖而出,是京剧走向繁荣鼎盛的重要标志之一,其中端庄典雅的梅兰芳、俏丽刚健的尚小云、深沉委婉的程砚秋、娇昵柔媚的荀慧生前无古人后无来者,开创了京剧舞台上以旦为主的新格局和新时代。

继梅兰芳之后,谭鑫培再“成体系”,谭鑫培之后,更又有谁?京剧界直接以流派代表姓氏命名,如谭派、孙派、余派、汪派、梅派、程派、荀派、尚派、马派、言派、高派,等等。从“前三杰”(余三胜、程长庚、张二奎)到“后三杰”(孙菊仙、谭鑫培、汪桂芬),再到“四大名旦”(梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生)(见表1)、“四大须生”(余叔岩、言菊朋、高庆奎、马连良)等几乎成为惯例[5]。例如,以士人君子为原型的老生行当多构成救世英雄、义士忠臣、帝王圣贤三大类形象群[6],他们是形成流派的重要文化感知内容。

在把握京剧实践性和现实性的基础上研究发现,民国时期流派代表人物及其兴盛的艺术表演流派,极大地促进了近代京剧繁荣,并且流传和链接到当代京剧文化传承之中[7]。民国时期京剧流派理论一般从流派意识、流派命名两个重要维度入手[8]。以历史的观点贯穿始终,应该作为京剧流派理论研究与艺术实践的学术支点之一,可以看作是特定时间、空间交互作用形成的语言层面符号或代码。从京剧流派命名中可以解读出新与旧的结合、传统与现代的交织,也体现了二十世纪初京剧研究理论范式建构的文化自觉[9]。只有扎实继承、独立创造、艺术独特、剧目有代表性、有流派传承人、有观众的认可,才能产生一种稳定的京剧艺术流派[10]。流派只是表象,所谓君子“和而不同”,更重要的是分析其特定时代思维、观念及其背后的历史特征,乃至在社会转型的今天,应该反思是原样继承,还是推陈出新,甚至是旧瓶装新酒,抑或是其他方式传承这种古老的流动文化艺术。

(三)一个文化标签

如何看待京剧申报人类口头非物质文化遗产:这是否只是一个文化标签?京剧怎样真正从非遗中得到传承?

1.京剧流传空间的演变

有清一代,国家限制旗人到戏园看戏,只能在家里看戏,于是京城的达官贵人干脆在家里盖戏台,这样看戏方便。后海北河沿醇王府、前海西街恭王府、炒豆胡同阿王府、东四九条尚书寿耆家、东四六条内务府大臣崇礼家、金鱼胡同军机大臣那桐家等达官贵人的家底私宅就有了戏台。而今文化大发展大繁荣的时代,东有长安大剧院、保利剧院,西有中国剧院、八一剧场、梅兰芳大剧院,南有天桥剧场、中国评剧院、中国歌剧舞剧院,北有海淀剧院、国安剧院,中有国家大剧院、首都剧场(北京人民艺术剧院)、中国儿童艺术剧院、北展、民族文化宫等,另外还散布着国话先锋剧场、朝阳九个剧场等,北京形成了东南西北中四面开花新的剧院分布格局[11]。特别是国家大剧院和梅兰芳大剧院的落成,成为传承民族文化艺术的经典场所和文化设施地标。

表1 京剧的四大流派代表人物与风格

有学者认为京剧市场化不是振兴的问题,而是要拯救。由政府“包养”着剧团、院团,政府同时作为裁判员和运动员,京剧没法走向市场。国家每年投入在京剧上的巨额经费并没有明显的效果,京剧仍然是人才青黄不接,“台上振兴,台下冷清”,“叫好不叫座”。时代在飞速发展,已经完全不同于过去。京剧的出路必须与市场化对接,深入推进市场化改革[12]。救济粮只能救一时,不如引入竞争机制,搞活经营,改“输血”为“造血”。

2.京剧只有结合古老和现代,适当改革,才能真正从非遗中得到传承

有研究者认为京剧内涵丰富、层次高,是综合的高雅艺术,听懂的人少是必然,普通百姓岂能理解和欣赏?而中国大多数地方戏曲剧种(如河南豫剧、山东吕剧、河北梆子、山西梆子、川剧、湖北安徽黄梅戏、湖南湖北花鼓戏、江浙越剧、广东粤剧等)均来自民间,他们是根植于百姓的日常生产和生活而高于生活的艺术形式,文人喜爱之,妇孺喜爱之,儿童喜爱之[13]。同时,京剧具有显著的地域文化特色,例如涉及“龙”的25出题材京剧,蕴意宏远、事关兴亡,大多是地域文化和地缘政治的折射,彰显出东亚地区龙文化浓厚的民族特色和地区特点[14]。又如,京剧戏出年画(如六个场面故事的《千金全德》,十二幅画图的《全本三国志》),是年画版画的“活化石”,是清朝京剧舞台的“录像机”,是美术和篆刻艺术的活的“资料库”[15]。

当下社会转型时期,凋零的市场、中断的传统、匮乏的人才环境叠加在一起,如何才能找到一个更好的突破口,使京剧在困境中突围?市场经济是大势所趋,市场也是人才成长的最大熔炉,是传统继承的动力源。单纯依靠政府买单和资金投入,不能保证效率和持续性,只有兴起丰富多元的市场主体观众群体,兴起不同层次、不同区域、不同职业和不同年龄段的观众群体,才能内在地决定京剧艺术的多样化需求,也内在地促使适应不同题材、不同层次、不同风格和不同目标人群的京剧文化遗产的供给[16]。传承、保护和发展京剧最切实的基础是逐渐修复京剧的民族传统,而不是漫无目的的创新,更不是中规中矩的复旧。我们无法改变更不能一味抱怨这个时代。适者生存,物竞天择,外在的影视媒体和京剧艺术自身只有顺应社会发展和艺术发展规律才能存活下去。京剧不能永远自视为艺术殿堂的阳春白雪,也不能定位为下里巴人而一味迎合大众时尚口味,两者都是背离京剧自身发展的艺术内在规律的[17]。在当今信息化社会和社会转型时期,只有多从艺术方面着手,进行古老和现代的结合,畅通与观众交流的渠道,让不了解京剧的观众理解它,让了解京剧的观众更加热爱它。

三、辨析

(一)京剧申报非物质文化遗产说明了什么

笔者认为,京剧申报非物质文化遗产与保护的确是符合“教育传承论”的。非物质文化遗产与物质文化遗产最重要的区别,就是非物质文化遗产是依附于人而存在的,所以北京市主动开展了一系列保护和传承京剧的活动,十分重视对传承人才的培养,很快出现了一大批有代表性的传承人才。同时,北京市文化局也利用重大节日活动宣传非物质文化遗产项目,为传承人提供平台,把优秀的京剧文化宣扬出去。国家和政府都致力于京剧传承人才的培养,就是希望通过教育培养新一代了解和掌握京剧的文化内涵,希望京剧不会因为时代的更换而失去活力。京剧申报国家非物质文化遗产名录(2006,国家第一批),也成功登录人类口头及非物质文化遗产名录(2010年),这无疑是非常成功的例子。

在相关文献中,笔者发现绝大多数都是提倡京剧市场化、京剧普及和京剧改革的,但京剧改革会不会改变了原有的味道,到底如何把握改革的度,使之不改变非物质文化遗产的内核?过度的改革,我们看到的可能就不是京剧了。

(二)冷观非物质文化遗产的“申遗热”

中国戏曲在申请“非遗”过程中,受到“非遗热”的影响。多年来,戏剧界和戏剧主管部门总是盯着各种评奖活动,以夺取大奖为唯一目标和绩效导向。这种报奖思维开始弥漫到申报“非遗”的活动之中,对现实政绩急功近利的追求,遮蔽了面对传统戏剧遗产时暖昧的文化态度以及理论依据的苍白无力[18]。因衰落而残存无几的剧种需要适当改变自己,追问存活下去的本质,从而继承与保护它的珍贵传统。暂且不说那些没有申请成功的荒谬的“非遗”例子,就算是已经申请成功的例子,也不见得不是人们跟风赶潮所致。部分中国戏曲在人们一时冲动之下,被硬生生地推上了“非遗”的台子,然后又搁置下来。可见,人们并非真正了解这些文化遗产的珍藏意义,就随大流将其“珍藏”,只在申报的时候投以满腔热情,这不是盲从又是什么呢?不管申报国家非物质文化遗产是跟风赶潮还是文化自觉,我们都希望它是往文化自觉的方向走,让“非遗”成为人们群众切实生活的需要,从而提高全民族的文化高度自觉性与文化素养,以及追求优秀文化的健康情感。

(三)非物质文化遗产中两种价值观的区别

跟风赶潮和文化自觉实际上是有很大区别的,表面看似乎都是在保护文化,但是文化自觉是在理性基础上,人们主动地想保护优秀文化遗产,对失去文化遗产感到可惜,是人的主观能动性;而跟风赶潮就是在外部环境的影响下,盲目地去追随他人,在完全不清楚保护文化遗产的真实目的的情况下,受经济利益的驱使,“保护”过去的文化,即使它可能是糟粕。

这里要批评的是:不要在中国底层文化还没完全自觉的前提下,就盲目追赶着申遗的政策风潮,去分一杯羹。这样下去,只会恶化文化遗产的真正话语权,将根植于民间、表述民间的权益丢掉。自上而下和自下而上申请非物质文化遗产名录是两种完全不同的路径,在起点、过程和终极目标、价值关怀等方面完全不同。京剧既是一种古老的文化传统,也是一种新的知识形态,吉尔兹的“文化-解释”逻辑[19]为京剧的解读和传承提供了一种新的知识观念,即流动的知识视野、开放与无限的思维延展性。学者、民众、艺人、媒体等在静态的剧本戏装脸谱、流动的舞台文化、多姿多彩的生活世界之间建立一种互融性的理解关系。我们应该善于运用法律和吉尔兹“地方性”表述知识,辨析真实的、有意义的文化遗产,切勿跟风赶潮,将“申遗”变成一场闹剧,那样将是文化遗产运动的悲衰。

[1]费孝通.反思、对话、文化自觉[J].北京大学学报:社会科学版,1997(3):15-22.

[2]关宏玉.中国非物质文化遗产传承探析[J].网络财富,2009(2):112-113.

[3]费安玲.非物质文化遗产法律保护的基本思考[J].江西社会科学,2006(5):12-16.

[4]朿文寿.论京剧声腔源于陕西[J].中国戏剧,2004(7):36-37.

[5]王萍.论民国京剧流派的理论建构[J].戏曲艺术,2009(1):52-56.

[6]王萍.戏曲老生行当的文化原型解读[J].戏曲艺术,2010(2):63-68.

[7]王萍.民国时期京剧流派文献史料的研究[J].戏曲艺术,2008(3):33-40.

[8]王萍.民国京剧流派理论建构的两个维度[J].艺苑,2009(1):62-64.

[9]王萍.近代学术转型下京剧流派理论研究刍议[J].西北民族大学学报:哲学社会科学版,2009(2):107-112.

[10]苏丽萍.让京剧流派不断流[N].光明日报,2012-04-28(7).

[11]廖奔.从老北京戏园子谈起(文化忆旧)[N].人民日报,2008-04-03(16).

[12]雷新.中国京剧:乘“风”破“浪”正当时[N].人民政协报,2009-04-16(A03).

[13]夏赟.京剧发展漫谈[J].民主,2010(5):53-54.

[14]任国征.京剧戏名里的文化遗产[N].光明日报,2013-02-02(12).

[15]任国征.年画活化石:京剧戏出年画[N].光明日报,2011-03-23(14).

[16]傅谨.深耕传统开拓市场——京剧入选人类非物质文化遗产代表作名录后的省思[N].中国文化报,2010-12-29(3).

[17]郑娇娇.培养新生代京剧观众是一种责任[N].中国文化报,2012-07-06(12).

[18]傅谨.薪火相传——非物质文化遗产保护的理论与实践[J].博览群书,2007(11):84-89.

[19]克利福德·吉尔兹.地方性知识——阐释人类学论文集[M].王海龙,张家碹,译.北京:中央编译出版社,2000.