网络谣言场域中的话语协商——以7·23温州动车事故为例

2013-10-21蔡骐朱丹

蔡 骐 朱 丹

(湖南师范大学 新闻与传播学院,湖南 长沙 410081)

谣言自古有之,正如弗朗索瓦丝·勒莫所言:“人们可以说像不存在没有神祗的社会一样,也不存在没有谣言的社会。”[1]当今互联网技术的发展,有力地推动了个体的信息生产和群体互动,网络信息呈爆炸式增长,谣言亦乘势而上。谣言是人类社会发展的伴生物,网络谣言亦不可避免地植根于特定的社会结构,成为现实社会的一面镜子。卡普费雷曾提出,谣言是一种“反权力”[2]16,是与官方信息并行甚至是相左的。然而,随着社会的变迁,以及网络媒介参与建构的“公共空间”的生成,当下的网络谣言更像是一个“场域”,它并不表现为绝对的对立和反抗,而是体现为不同利益主体之间的话语“协商”。2011年7·23温州动车事故的发生掀起了一阵网络谣言风暴,期间,政府、媒体和民众在网络谣言场域中展开了一场话语协商,并共同作用于网络谣言的传播与消解过程。本文以7·23温州动车事故为例,分析媒体、受众和政府在网络谣言场域中的角色及行为,并深入剖析网络谣言背后的话语协商。

一、事件概况:7·23温州动车事故中的八大谣言

2011年7月23日20时34分,D3115次动车与D301次动车行至温州方向双屿路段下岙路时,发生追尾脱轨坠落事故,致二百余人死伤。事故发生之后,与事故原因、灾难救援、伤亡情况等相关的网络谣言也相继出现,并在短时间内掀起了一阵谣言风暴。期间,针对先后出现的网络谣言,相关的事实证据和辟谣信息也相继出现并传播开来,然而,网络谣言整体呈现为一波未平一波又起。直至2011年7月27日17时左右,人民网发布新闻《温州列车追尾事故八大谣言》,全面澄清了诸如“重大事故死亡人数上限35人”、“未经家属同意,遗体被集体火化”、“高铁司机培训只有10天时间”等八则网络谣言[3]。之后,各家网络媒体纷纷转载这则新闻,辟谣信息得到了快速且广泛的传播,网络谣言在这期间才逐渐隐退。

根据这一新闻,笔者提炼出每则谣言的关键词,在百度新闻搜索平台输入关键词进行检索,剔除其中的无关信息,将相关的检索结果作为样本,记录并整理了网络谣言的产生时间、辟谣时间和辟谣方式。根据信息记录和总结,7·23温州动车事故八大谣言的相关情况如表1所示。

由表1可见,在事故发生一天后,网络谣言就开始萌生,而在事故发生之后3~5天内,网络谣言的产生和传播皆达到高潮。在7月27日亦即事故发生后的第5天,经过新闻媒体的辟谣,网络谣言趋于衰退。总体而言,7·23温州动车事故的发生在短时间内引发了一场谣言风暴,各种各样的谣言滋生并横行于网络空间中。值得注意的是,在网络谣言的产生、传播和衰退过程中,大众媒介、受众及政府皆扮演了重要的角色。

表1 7·23温州动车事故八大谣言相关情况

二、网络谣言场域中的媒介角色

毋庸置疑,无论是传统的大众媒介还是新兴的网络媒介,既有内在的多重特性,同时又受制于包括政治、经济在内的社会结构。因此,大众媒介所扮演的角色总是多元的,多元化的媒介角色导致其在网络谣言的传播过程中起到了多重作用。

首先,大众媒介始终是一种重要的信息传播渠道,而在互联网时代,尤其是对于网络媒介而言,其不仅是信息“传送”的渠道,更是信息“互动”的空间,因而成为网络谣言传播的主要阵地。在7·23温州动车事故中,各种信息和观点在互联网中流传并交汇,其中包括迅即而生的网络谣言。这次的网络谣言呈现出一个新的特点,那就是微博成为网络谣言产生和传播的主要渠道。人民网总结澄清的八大谣言中,第1、2、6、7、8号网络谣言都是先从微博中兴起并流传开来,继而散播到网络论坛、社交网站、博客平台中。而在网络新闻媒体对谣言予以报道或澄清之后,网站新闻平台也随之成为网民观点和意见汇聚的新场域。同时,据调查,QQ等即时通讯工具也是网民传播网络谣言、参与谣言讨论的重要渠道[4]。

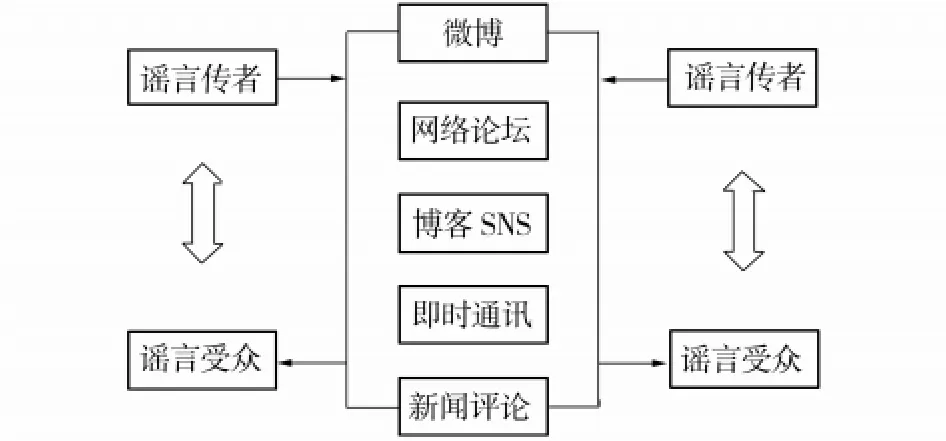

在开放性、互动性、共享性等网络传播特征的影响下,网络谣言的传播也呈现出新的特色。一方面,互动是网络传播的要害所在,因此,网络谣言的传播也展现出信息的交互性。所谓信息的交互性,是指谣言的传播者和受众之间的界限被打破,网络谣言的传播者同时也是谣言的受众,他们携带多重身份进入谣言场域,试图通过群体互动来解决问题。另一方面,在高度开放的网络空间中,网络谣言的传播呈现出传播渠道的联动性。这意味着,在大部分时间中,网络谣言总是在微博、论坛、博客、SNS(Social Networking Services,即社会性网络服务)等不同的网络应用平台中反复地交互传播,谣言信息的传播速度因此变得更快,其传播范围也更为广泛(见图1)。

图1 网络谣言的传播渠道

总之,互联网时代下的谣言拥有广泛的传播渠道,微博、论坛、即时通讯等传播渠道都有其特有的信息互动机制,而不同渠道之间的联动又可以在极短的时间内实现对受众、信息和观点的聚合,从而成为网络谣言传播的有利通道。

其次,大众媒介作为“新闻媒体”,它的信息传送方式及新闻传播的内容将深刻影响网络谣言的传播。从这个层面来说,大众媒介是网络谣言的“介入者”,其介入行为对网络谣言产生的影响可能是正面的,也可能是负面的。通过对相关信息进行分析,笔者总结了大众媒介对7·23温州动车事故中的网络谣言的介入方式(见表2)。

表2 大众媒介对7·23温州动车事故谣言的介入方式

由表2可知,在网络谣言产生、传播和消解的整个过程中,大众媒介的介入方式、行为及其影响都是不容忽视的。

其一,大众媒介充当了网络谣言产生的“始作俑者”。4号网络谣言“高铁司机培训只有10天时间”最初出现于《新京报》。7月26日,《新京报》发布了一则新闻《新手半年上岗 动车司机“速成”?》,新闻中称“首批高铁司机培训10天”,而这则谣言的内容实际上是截取自人民日报于2010年12月发表的一篇新闻《“提速先锋”李东晓》。这篇新闻的完整内容是李东晓用10天时间熟悉了列车并将其开回北京,之后,他又亲身参与了200多次联调联试。然而,《新京报》对网络中传播的新闻片段断章取义,只提及且强调了李东晓的“10天速成”,由此成为了“高铁司机培训只有10天时间”这则谣言的“始作俑者”。

其二,大众媒介充当网络谣言的“传播者”。《新京报》的“司机培训速成”新闻既是网络谣言的“始作俑者”,同时,也扩大了网络谣言的传播范围。在《新京报》的新闻发表之后,搜狐财经转载了这则新闻,紧接其后,凤凰网又转载了这则新闻。以搜狐网、凤凰网为首,各网络媒体纷纷对此进行报道。传统媒介与网络媒介的联动式新闻报道使谣言得到了受众的广泛关注,“高铁司机培训只有10天时间”这则谣言在网络上迅速流传开来。

其三,大众媒介更多扮演辟谣工具的角色。27日下午17时,人民网对温州列车追尾事故八大谣言进行了全面的报道澄清,从而一举攻破了事故中的八则谣言,各大众媒体随后皆以此为蓝本展开了辟谣宣传。然而,在此之前,大众媒介的辟谣行为并不十分理想。一方面,在应对不同的网络谣言时,大众媒介的辟谣行为是有差异的,某些谣言在被网民初步“辟谣”或质疑之后并未得到大众媒介的重视。譬如,7号谣言和8号谣言都是在网络互动中逐渐被网民质疑并辟谣,而大众媒介并未对其进行进一步核查。另一方面,辟谣宣传是否有效,在于“能否消除模糊性”,这一部分“取决于媒体是否对之进行了恰当的报道”[5]。通过分析发现,大众媒介在对动车事故中的谣言进行辟谣宣传时,一定程度上反而重新建构了谣言的模糊性。譬如,人民网在澄清“集体火化”为谣言时,表示信息来源是处理事故善后的一位负责人,其消息源的立场事实上强化了谣言的模糊性;中新网于26日针对5号谣言发布辟谣信息称“温州警方澄清特警支队长邵曳戎未受任何处分”,然而,其在新闻中又使用了“此事正在调查中”、“记者连线邵曳戎本人手机一直无人接听”这样的话语。可见,大众媒介在引用辟谣信息源、新闻内容遣词造句时都或多或少地建构了谣言及辟谣信息的模糊性,这并不利于辟谣信息的传播及其纠正作用的发挥。

总之,作为网络谣言“介入者”的大众媒介呈现出多种介入方式。究其原因,一方面,大众媒介是党和政府的喉舌,它在社会事故发生时必然要承担起维护社会稳定的职责,因而其主要任务就是进行辟谣宣传,从这一点出发,大众媒介实际上是网络谣言传播的控制器;另一方面,大众媒介又是市场经济的主体,有着满足受众需求、追求经济利益的动机,这一动机可能导致大众媒介在进行新闻报道时偏离客观与理性,从而成为网络谣言传播的放大器。可见,大众媒介对网络谣言的介入产生了双重作用,这两种作用具有明显的异质和分歧,从而成为了网络谣言消解的阻碍因素。从更深层次来看,大众媒介之于网络谣言的双重作用力实际上是由其背后的政治、经济制约力量,以及在多种制约力量影响下所扮演的多重角色的冲突所导致的结果。

三、网络谣言场域中的受众参与

在7·23温州动车事故期间,受众或者说是“网众”成为了信谣、传谣、辟谣的主力军。直观地看,受众信谣、传谣、辟谣的种种参与行为似乎既验证了古斯塔夫·勒庞笔下“乌合之众”的断言,又契合了希布塔尼所坚信的“通过一群人的智慧,以求对事件得出一个满意的答案”[6]的状态。那么,受众是如何参与网络谣言的传播呢?谣言研究的先驱卡普兰认为非正式渠道——人与人之间的社交网络——在谣言的传播过程中扮演着重要角色[7]54。然而,在互联网空间中,人们的社交网络不再是由现实社交圈所决定,而是在网络传播互动中建构而成且始终呈动态发展,因此,网络互动方式对网络谣言的传播有着重要影响。

以温州动车事故中2号网络谣言为例,7月25日12时左右,天涯网友“yigyuB”在天涯杂谈中发表了一则题为《动车残骸大漂移,竟然没发现这里还有人》的帖子,里面综合了新华社记者鞠焕宗拍摄的现场图片和视频链接①参见《动车残骸大漂移,竟然没发现这里还有人!!!》(http:∥www.tianya200.com/126784_1.html)。。该贴一经发布,短短10余个小时内,点击量即达到了185821次。通过对该贴进行文本分析,笔者发现:一方面,该谣言内容在传播互动中出现了锐化和添加两种变异。其锐化表现为,网友们纷纷在跟帖中重复了“车厢内有一只手”和“车厢还有人”这一判断,“车厢还有人”这一细节被突出乃至夸大,如网友“宝宝熊2005”就说“真的有看到手”,类似这样简洁而突出的言论成为主导,在短时间的热议中,该谣言迅速被锐化;该谣言的添加机制主要表现为,网友们通过对图片进行观察创造并描摹了“车厢有人”的细节,如网友“qozms”就说“车窗里面看得到好清楚一只手,貌似活人,在找东西还是在向外面挥手求救,应该不是所谓的搜救人员”。此外,随着大多数网友认定车厢内有人,在初始谣言的基础上又迅速衍生出“掩埋活人”这一谣言,这是对原有谣言的直接添加。该谣言在锐化和添加两种变异中,逐步与网友们的认知框架趋于同化。另一方面,在该谣言的传播过程中,观点逐渐超过信息成为主导,传播中出现了“沉默的螺旋”①沉默的螺旋(The Spiral of Silence)是一个政治学和大众传播理论。理论基本描述了这样一个现象:人们在表达自己想法和观点的时候,如果看到自己赞同的观点且受到广泛欢迎,就会积极参与进来,这类观点越发大胆地发表和扩散;而发觉某一观点无人或很少有人理会(有时会有群起而攻之的遭遇),即使自己赞同它,也会保持沉默。意见一方的沉默造成另一方意见的增势,如此循环往复,便形成一方的声音越来越强大,另一方越来越沉默下去的螺旋发展过程。该理论是基于这样一个假设:大多数个人会力图避免由于单独持有某些态度和信念而产生的孤立。,事实上,“掩埋活人”的谣言就是原有的谣言信息添加观点后形成的。比如网友“菲尔比120”感叹“迫不及待掩埋真相!”,网友“今天大甩卖”亦感叹“这就是活埋啊!无语!”,类似观点的表达充斥着愤慨的情绪。在浓厚的情绪中,“掩埋活人”的解读框架成为首选框架被确立下来。在发布之初,该贴中也出现了少数质疑者,比如网友“xwsuddenly”说道:“几幅图的连接好像有些问题,三四五图说不定不是掩埋车体时的照片。如果是拼凑起来的图再加误导那就是网络暴力了。别被情绪冲翻了头脑。”楼主“yigyuB”对此迅速反驳:“你可按照图片、视频来源的官方网站及图片作者求证,或者你也可以通过该段视频求证,该视频也被官方电视台引用过的。难道你觉得大家都没有客观地分析问题吗?!”不难发现,“掩埋活人”的解读框架不仅牵涉到“事实”而且牵涉到了“立场”[7]153,与此立场不同的网友就会成为其他网友围攻的对象,由此,“沉默的螺旋”效应逐渐展现,质疑的声音逐渐消减,“掩埋活人”一说成为“当之无愧”的“主旋律”。

由上可见,在整个传谣过程中,非理性情绪在很大程度上支配着人们的行动。那么,受众为什么要传谣呢?以往人们总认为,传谣者因信谣所以传谣,如卡普费雷就曾指出,“正因为他们相信这个谣言,他们才去传播它,谣言才因而得以存在”[2]13。然而,传谣的原因不一定就是相信谣言,事实上,谣言的传播中往往充斥着大量质疑性的话语。可以说,将信将疑才是使谣言得以广泛传播的最直接因素。对于将信将疑者而言,谣言就是一条“关于信息的信息”,他们意图通过传播互动来验证它是真是假,是否携带了有价值的信息。值得注意的是,虽然大多数谣言传播者会因将信将疑而传播谣言,然而,并不是所有未经证实的谣言都能得以广泛传播。细究之,人们参与传谣的最根本原因在于谣言的内容正好与其内心所相信的“社会真实”[8]相契合。在7·23温州动车事故中,有两种“社会真实”为人们所相信。一种“社会真实”是“官方隐瞒真相”以及“官方救援不力”。比如1号谣言体现的就是民众不相信官方公布的死亡数字,2号谣言则直接认为官方是在“掩埋事实证据”,3号、5号、8号谣言也直接透视出人们对官方救援行动的质疑。在这一“社会真实”中,“质疑”是其内在的核心力量,归根结底,人们所质疑的是政府行为,这种质疑的基础是社会民众对官方政府的不信任,而造成这种不信任的原因则是长久以来官民对话机制的缺失。另一种“社会真实”是“经济发展威胁人们的基本生存及生活”。从4号谣言和6号谣言的内容中可以看到,人们的思路从动车追尾延伸至对高铁技术和铁路建制的质疑,这一质疑是对我国经济发展的一种质疑。从深层次上看,这种质疑透视出的是一种“恐慌”,是人们对势不可挡的现代化进程所裹挟的威胁的一种恐慌。从“质疑”和“恐慌”心理中,我们可以看到社会民众在传谣的非理性情绪及非理性行为背后隐藏着的理性意识。

在7·23温州动车事故爆发的网络谣言风波中,谣言受众的参与行动不仅涉及到信谣和传谣,还有辟谣。1号谣言就是由某微博网友进行核查,并经由微博发布信息予以辟谣的;7号谣言在微博上被“@南京万事乐”、“@杨姝子”等多名网友先后辟谣;而针对8号谣言“吊下动车车厢时有遇难者遗体掉出”,有网友通过放大图像、找对比图等多种方式想要“证实”它,与此同时,也有多名网友以同样的方式想要将它“证伪”。作为谣言的传播者兼受众,社会民众开展辟谣行为目前并不多见,受众辟谣的正确性及影响力也有待加强,导致这一现象的原因有很多,其中,最为直接的因素是,大多数人并没有相关的专业能力对谣言进行核实。从这次的辟谣行动来看,1号谣言的真实信息通过搜索引擎便可核查,7号谣言的内容只要是了解相关事件的网友应该都能指出其错误,8号谣言的核查涉及到复杂的信息搜索和图片视频的处理,相比起来稍有难度。另外,“沉默的螺旋”效应在网络传播空间仍然存在,这也会对受众的辟谣行为及其影响力产生负面作用。例如,就8号谣言而言,信息的模糊性和立场的反抗性将导致出现明显的“沉默的螺旋”。与2号谣言类似,8号谣言的质疑者也遭到了“主流意见”的围攻,辟谣进程显得极为困难,谣言的最终平息则是在人民网发布辟谣新闻之后。可见,在新媒体时代,在兼具开放、互动、共享等特征的网络传播空间中,谣言核查和受众辟谣仍是任重而道远。总而言之,网络谣言场中的受众参与行为包括传谣和辟谣,传谣和辟谣行为虽然方向相反,然而其背后有着同样的“社会真实”。从本质上来看,受众参与传谣和辟谣实质上都是通过谣言在表达一种“对抗性诉求”[9],其目的是试图以谣言这一“话语”为工具来参与问题的解决,获取社会认知。

四、网络谣言场域中的政府行为

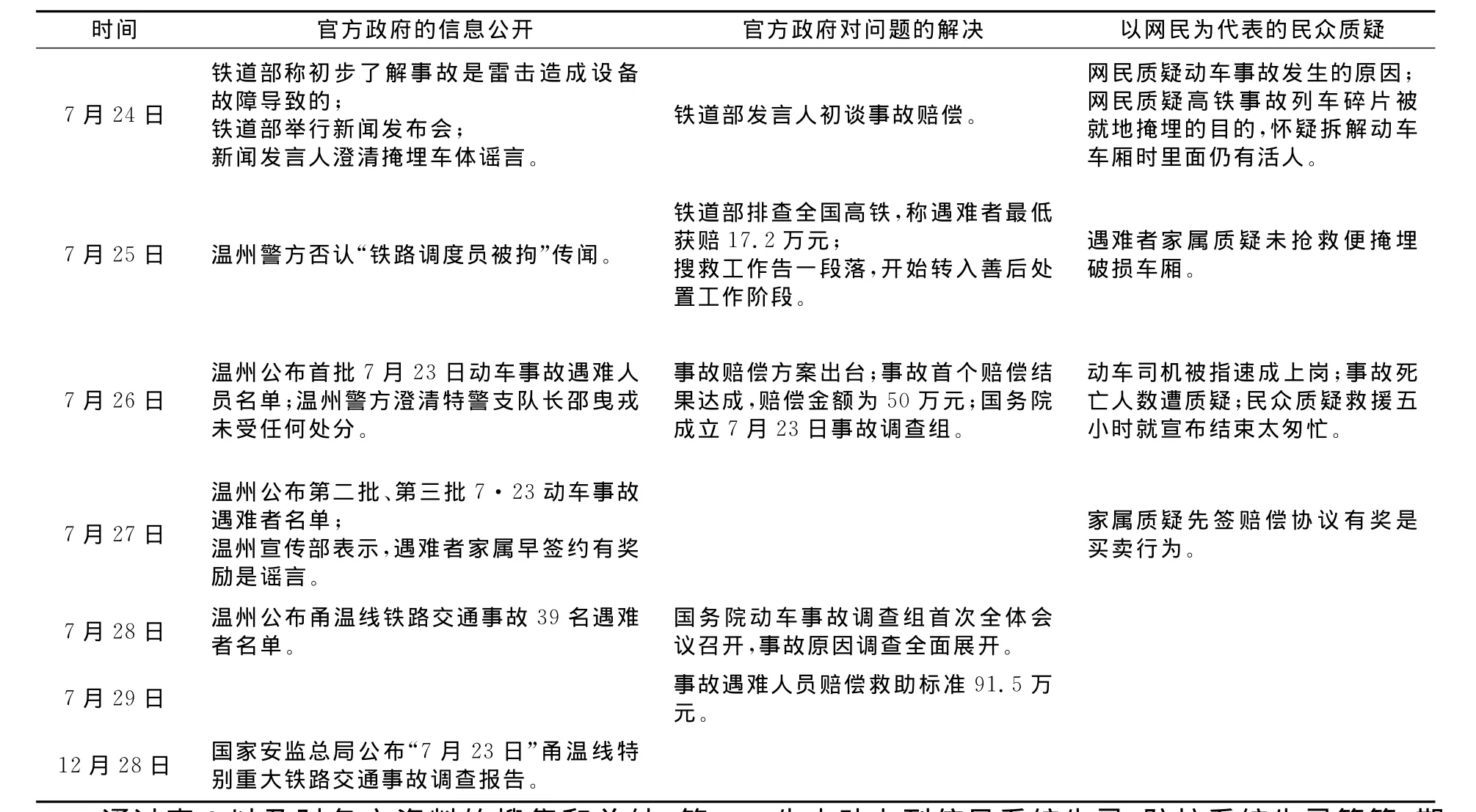

7·23温州动车事故发生后,就有媒体发出“动车追尾事故十问”,追问这起事故发生的真正原因;随着灾难伤亡情况的披露,网民们又纷纷将目光转向伤亡情况。与此同时,对灾难救援、善后处理的质疑也开始出现;随后,人们亦开始将矛头延伸至事故背后隐藏的社会问题。在短时间内,以网民为代表的社会民众对事故相关问题展开了持续不断的质疑,而官方政府信息公开和解决问题的速度却显得尤其缓慢。表3将事发7天内官方政府的行动与网民的质疑进程进行了对比。

表3 政府信息公开、问题解决与网民质疑进程对比

通过表3以及对各方资料的搜集和总结,笔者发现:一方面,官方政府对民众所关注的问题处理进程较慢,不能满足民众需求。事故发生后,网民的关注点主要集中在事故原因、伤亡情况、救援情况等方面。以网民为代表的民众翘首以盼信息的公开和对问题的解决,然而,正如表3所示,就伤亡情况而言,直到28日,也就是事故发生后第5天,官方才完整公布了遇难者名单及伤亡情况;对于事故发生的原因,官方一直模棱两可,从雷击失去动力到信号系统失灵、防护系统失灵等等,期间关于事故发生原因的各种说辞层出不穷,而事故发生的原因最终公布于12月28日国家安监总局发布的《“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故调查报告》中。另一方面,官方政府的信息公开机制存在缺陷。比如,事故时间仅新华社的报道,就有20时27分和20时38分两个版本;遇难人数有35、39、41、43等多个版本。再如,在24日铁道部举行的新闻发布会上,新闻发言人王勇平在被问到“为何救援行动结束后又发现了幸存的小女孩”时说“这是一个奇迹”,在被问到“车体为何掩埋”时,他说:“他们给出的解释是这样,至于你信不信,由你,我反正是信的。”①参见《7·23动车事故铁道部新闻发布会实录》(http:∥www.vzton.com/Infomation/guona/shizhengyaowen/2011/0725/95874.html)。且不论新闻发言人王勇平的态度是否诚恳,铁道部在没有获取事实真相时就举行新闻发布会,而又无法在新闻发布会上对相关问题进行解答,这本身就体现了信息公开机制的缺陷。

从官方的信息公开和问题解决行为来看,“真相”始终没有得到清晰的解释,问题却处处存在,民众的不信任感和非理性情绪由此不断酝酿而生,这无疑为民众信谣传谣提供了可能性。可以说,官方对于7·23温州动车事故处理的缺失成了谣言风暴形成的导火索。然而,笔者也发现,就对网络谣言的处理而言,政府不仅对网络谣言进行了快速反应,还充分针对网络谣言给民众进行“预防接种”,网络谣言作为“安全阀”在一定程度上间接帮助政府维持了稳定的社会局面。

从表1列举的八大谣言相关情况,我们发现,与动车事故相关的网络谣言最早出现于24日,于25~26日达到高峰,而在27日下午17时,人民网就发布新闻全面澄清了“死亡人数上限35人”、“掩埋活人”等八大谣言。从辟谣时间来看,谣言风波在短短4天之内就被平息,此次辟谣行动的展开确实快速,而从辟谣范围来看,人民网的辟谣行动可谓是“一网打尽”,一次性解除了潜藏于人们内心的种种疑虑,让相关谣言无处藏身。毋庸置疑的是,人民网在这次辟谣行动中充当的正是政府的传声筒、代言人,体现的是政府的意志。而细究之,人民网全面快速的辟谣行为的意义还不止如此。一方面,在网络谣言流传的几天时间里,网民们内心必定会被无意识的焦虑和恐惧情绪所支配,呈现出某种心理“病态”。之后,人民网发布新闻进行全面辟谣,其效果就如同给人们进行了“预防接种”。也就是说,当此后再有其他网络谣言产生,这次辟谣行为就会作为“集体记忆”被重新勾勒,网民们亦会不自觉地对新的谣言作出质疑反应。另一方面,政府并未对网络谣言做过多的硬性控制,而是在谣言流传一段时间之后以新闻报道的形式对谣言做出澄清。这样,以谣言为出口,社会矛盾和情绪得到了一定程度的疏解,而又不会冲出限制引发恶性影响。从这层意义上来讲,政府通过对网络谣言的灵活处置,给动车事故及社会环境设置了一道“安全阀”,“使得积累的不满的情绪得到合理释放”[10],从长远来看有利于社会的稳定。由此可见,从灾难事故的处理来看,我国政府的相关作为还不够成熟,导致了严重的信息不对称,并由此引发了一场网络谣言风暴。然而,在这一网络谣言场域中,我国政府通过媒体的力量显示出了较为有效的谣言应对能力,网络谣言作为“安全阀”对社会情绪的稳定、社会冲突的缓解起到了促进作用,从中我们也能看到网络谣言被纳入制度化轨道的可能性。

总之,网络谣言场域是充满冲突和争夺的空间,场域中的行动者——政府、媒体和受众以网络谣言为纽带,通过网络互动和话语协商来争夺有价值的支配性资源。由此来看,网络谣言的存在和传播不仅有其客观性,而且是一种重要的社会力量和社会调节机制。因此,在理清网络谣言场域中话语协商的基础上,洞悉谣言背后的社会结构和民众诉求,从而建立灵活有效的官、民、媒体对话机制才是应对网络谣言的最根本之道。

[1]弗朗索瓦丝·勒莫.黑寡妇——谣言的示意及传播[M].北京:商务印书馆,1999:14.

[2]让-诺埃尔·卡普费雷.谣言:世界最古老的传媒[M].郑若麟,译.上海:上海人民出版社,2008.

[3]人民网.温州列车追尾事故八大谣言[EB/OL].[2012-12-15].http://society.people.com.cn/GB/86800/15264699.html,2011-7-27.

[4]孙燕.谣言风暴:灾难事件后的网络舆论危机现象研究[J].新闻与传播研究,2011(5):57.

[5]周裕琼.真实的谎言:抵制家乐福事件中的新媒体谣言分析[J].传播与社会学刊,2009(9):106.

[6]Shibutani T.Improvised news:a sociological study of rumor[M].Indianapolis:Irvington Publishers,1966:56.

[7]周裕琼.当代中国社会的网络谣言研究[M].北京:商务印书馆,2012.

[8]金屏.谣言:概念的反思及其对现代社会的启示[J].中北大学学报:社会科学版,2010(1):24.

[9]R Knapp.A psychology of rumor[J].Public Opinion Quarterly,1944,8(1):22-37.

[10]王文甲.基于社会冲突理论与利益集团理论看互联网作用[J].新西部,2009(16):2.