针灸治疗颈型颈椎病取穴规律探究

2013-04-21蔡耿喜梁玉珊李梦承曲姗姗傅惠兰

蔡耿喜,赵 洋,梁玉珊,李梦承,曲姗姗,傅惠兰,黄 泳

颈椎病是指颈椎椎间盘退行性改变及其继发性椎间关节退行性变所致邻近组织(神经根、脊髓、椎动脉、交感神经)受累而引起的相应症状和体征。据调查颈椎病在30岁以上人群中发病率约为10%,其中40~50岁者约占25%,50~70岁者占50%以上[1]。颈椎病有颈型、神经根型、椎动脉型、交感神经型和脊髓型5大类型[2]。颈型颈椎病是各型中最早出现的一型,为各型颈椎病早期共同表现。其临床症状以颈部痛、胀及不适感为主,约半数以上患者颈部活动受限或强迫体位,个别患者上肢可有短暂的感觉异常,活动时疼痛加剧,休息可稍缓解[3-4]。颈型颈椎病因症状轻,易被忽视,导致病程长且反复发作。此型实际上是颈椎病的最初阶段,是治疗的最有利时机[5]。大量文献证实,针灸对于颈型颈椎病的治疗有着确切疗效,具有操作简便、无明显不良反应等特点,深受广大患者欢迎[6-7]。本文通过分析2002—2012年国内外针灸治疗颈型颈椎病的临床对照试验文献,探讨针灸临床应用的取穴规律。

1 资料与方法

1.1 纳入标准 (1)研究类型:2002-01-01—2012-12-31国内外针灸治疗颈型颈椎病的随机对照试验/临床对照研究(RCT/CCT);(2)研究对象:明确诊断为颈型颈椎病,并有明确的诊断标准及疗效评价标准;(3)干预措施:包括十四经腧穴、经外奇穴、阿是穴等腧穴,以针刺、电针、温针灸、灸法穴位注射、穴位埋线、激光针、经皮电刺激等针灸疗法为治疗手段,单独或结合其他方法治疗颈型颈椎病。

1.2 排除标准 (1)翻译外文或以摘要方式发表的文献或综述性文献;(2)颈型颈椎病诊断不明确的文献,仅是动物实验、细胞和组织学的研究文献;(3)非临床研究的文献,以非针灸疗法作为单独治疗手段的文献,无具体用穴的文献,以观察颈型颈椎病病情发展为主要研究目的的文献,无法获得全文的文献;(4)重复发表的文献,保留发表年限最近的1篇,其余排除;(5)同一项长期临床研究中的不同时期分阶段报道,保留最终发表文献(研究已完成)或最近发表文献(研究尚未完成)1篇,其余排除。

1.3 腧穴纳入标准 包括十四经腧穴、经外奇穴、阿是穴。如文献中出现两组符合纳入针灸疗效方法比较,则纳入疗效较好的腧穴;如文献中包括两种或以上的符合纳入针灸疗效的方法,则各种方法所取用腧穴均纳入。

1.4 检索策略 利用计算机检索和人工检索。检索范围:2002—2012年国内外有关针灸治疗颈型颈椎病的文献,无论其出版状态。计算机检索中国期刊全文数据库(期刊全文数据库、学位论文数据库)、中国生物医学文献光盘数据库(CBM-dics)、中文科技期刊全文数据库、万方数据资源系统(数字化期刊数据库、学位论文数据库、会议论文数据库)。检索词:颈型颈椎病、穴位、针灸、灸法、针刺、电针、火针、头针、腹针、耳针、穴位埋线、穴位贴敷、穴位注射。

1.5 资料提取 将纳入的文献腧穴按其筛选方法分类整理,设计资料提取表格,采用双人(梁玉珊、赵洋)录入的方法录入数据,并由第三人校正。将相关资料输入电子表格中进行保存。对最后纳入腧穴按照其所在十四经分布、所属部位、所属特性等需要加以分类整理,进行相关数据统计分析。

1.6 统计学方法 由提取的资料计算各个穴位作为主穴、配穴出现的频次,得出各个穴位、各条经络出现的总频次,以频次除以总频次得出频次百分比。

2 结果

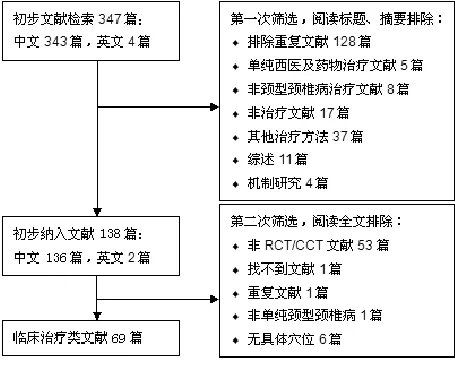

2.1 检索结果 经计算机检索,第一次筛选共纳入国内、外文献138篇;经过再次筛选,纳入针灸治疗颈型颈椎病的RCT/CCT文献共计69篇,均为中文文献,详细筛选流程见图1。

2.2 经络分析结果 将最后纳入的文献中所使用的腧穴循经分类,计算其频次和百分比。结果显示在针灸治疗颈型颈椎病的研究中,使用的腧穴涉及全部的经脉,但穴位主要集中在经外奇穴、足太阳膀胱经、足少阳胆经、手太阳小肠经和督脉(见表1、图2)。

将所有查阅出来的109个腧穴根据归经归纳总结,经外奇穴所选腧穴个数最多,为23个,占总腧穴个数的21.10%,其次是膀胱经和小肠经,分别为14个(12.84%)、10个(9.17%,见图3)。

选出经外奇穴及常用的4条经脉:足太阳膀胱经、足少阳胆经、手太阳小肠经和督脉(见图2);从纳入的文献中统计经外奇穴及此4条经脉中各腧穴出现的频次,并计算其频次所占的百分比,记录经外奇穴及以上各经排名前三且使用频次大于5的腧穴(见表2)。

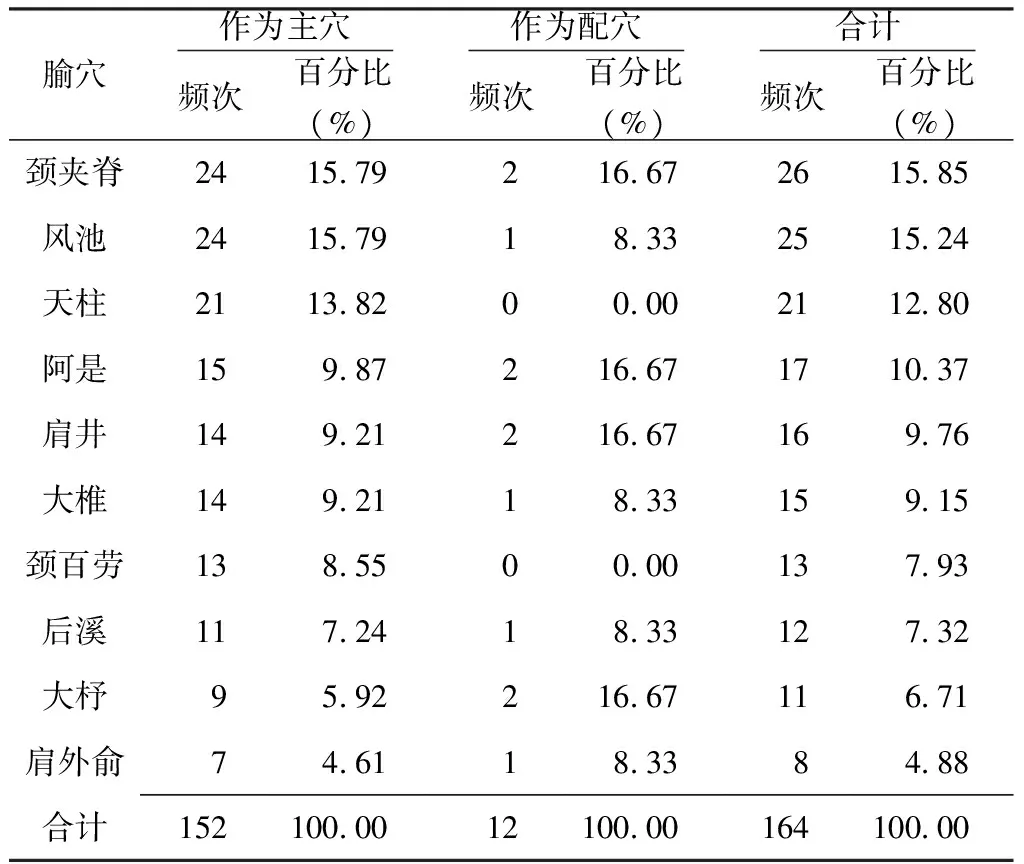

2.3 腧穴分析结果 将纳入文献中所使用的腧穴按照其所出现的总频次排序,将排名前十的腧穴进行统计和分析,结果详见表3。在所有腧穴中,颈夹脊(经外奇穴)是最为常用的穴位,其余排名前十的穴位也是主要分布在上述4条主要经络和经外奇穴。

表1 针灸治疗颈型颈椎病RCT/CCT文献腧穴归经及其频次

Table1 The frequency of each meridian used in the treatment of neck type cervical spondylosis in RCT/CCT

经脉各经腧穴使用频次(次)主穴 配穴 本经腧穴 百分比(%)主穴 配穴 总频次经外奇穴5966521697791862足太阳膀胱经37215813627271662足少阳胆经4434716183901347手太阳小肠经3644013245191146督脉168245881039688手阳明大肠经13720478909573任脉14317515390487阿是穴15217551260487足阳明胃经78152571039430手太阴肺经10111368130315手少阳三焦经10111368130315足少阴肾经6511221649315手少阴心经4041460 115手厥阴心包经0330390086足太阴脾经0330389086足厥阴肝经123037260086合计27277349100001000010000

表2 经外奇穴及主要经络的腧穴选用

表3 腧穴选用情况

图1 文献筛选流程图

图2 针灸治疗颈型颈椎病RCT/CCT文献腧穴归经及其频次

Figure2 The frequency of each meridian used in the treatment of neck type cervical spondylosis in RCT/CCT

图3 十四经、经外奇穴及阿是穴取用腧穴个数

3 讨论

本病属于祖国医学的“痹症”“颈项强痛”“头痛”“肩颈痛”“肩背痛”“颈肩急”等范畴,祖国医学认为颈椎病的形成是由于肝肾亏虚、筋骨衰退加之慢性积累性劳损,以致腠理空疏、气血衰少、筋骨失于濡养,风寒湿邪侵入,痹阻经络,气滞血瘀以致病。可见此病为本虚标实。

《素问·痹论》在颈椎病的预后方面指出:“其入脏者死,其留连筋骨者痛久,其留连皮肤者易已”。可见颈椎病是一个逐渐发展的过程,且易迁延,需早期给予积极治疗,以免久病及里,使病情进一步加重。

针灸治疗颈型颈椎病疗效确切,目前被广泛运用于临床,但针灸疗法繁多且取穴方法各医家均有发挥。历代针灸名家主张“疏针简灸”,成功的针灸处方应该取穴精炼而疗效卓著,按照上文整理分析归纳结果,依循经取穴、局部取穴、辨证配穴原则,现将使用频率前5名的经络及使用频率前10的腧穴综合起来讨论。

3.1 循经取穴 所谓“经脉所过,主治所及”,循经取穴是针灸治疗大部分疾病的常见方式,通过刺激经脉上的穴位,达到对经脉所达部位的治疗作用。颈型颈椎病症状主要集中于颈项、肩背,分布于颈项肩背的经脉包括督脉、足太阳膀胱经、足少阳胆经及手太阳小肠经,而研究结果发现主要的循经取穴所取经脉即以上述4条经脉为主。

3.1.1 足太阳膀胱经 除经外奇穴,足太阳膀胱经为最常用经脉。如《灵枢·经脉》所述,足太阳经的循行始于眼睛内眦角,上至头顶部与督脉交会于百会穴。“从巔入络脑,还出别下项”;是动则病,“项如拔”;是主筋所生病者,“头囟项痛,目黄,淚出,鼽衂,项背腰尻胭踹脚皆痛”。《外台秘要云》曰:“太阳为三阳之首,主于头项,故得病一日头项腰脊痛”。足太阳膀胱经为身体注入阳气,一旦受风寒湿所阻,易致不通则痛,故疏通足太阳膀胱经对于风寒湿阻导致的颈椎病效果显著。

足太阳膀胱经上接源于手太阳小肠经,转输来自中焦升华的营气,通过自身的运行然后传注到足少阴肾经,振奋了整个机体的阳气,增强了气血灌注的能量,使营卫的运行更加有力,在构成营气沿十二经脉循行流注于全身通路的同时,使之可以继续周而复始循环不已[8]。并且在循行之时与足少阳胆经、督脉交会。阳气者,精则养神,柔则养筋,颈椎病肾精亏虚、气血衰少为本,经足太阳膀胱经调节阳气在颈椎病的针灸治疗中有着至关重要的作用。

天柱穴属膀胱经,始见于《灵枢·本输》。《穴名释义》载:“人体以头为天,颈项犹擎天之柱,穴在项部斜方肌起始部,天柱骨之两旁,故名天柱”。针刺天柱有通行血气、疏通经络之效。《灵枢·厥病》曰:“厥头痛,项先痛,腰脊为应,先取天柱,后取足太阳”。《针灸聚英》记载天柱穴可治疗“项如拨,项强不可回顾”。

大杼穴属足太阳膀胱经,又为手足太阳、少阳经的交会穴,故有宣通太阳、少阳经气的作用,可用于项背肌肉强痛。穴为八会穴之一的骨会穴,可治骨病。《针灸甲乙经·卷七》载:“颈项痛不可以俯仰,……大杼主之”。

3.1.2 足少阳胆经 足少阳胆经位处半表半里,主枢纽,可通达全身阴阳。循行于人体头身侧面,如同掌管门户开合的转轴,为人体气机升降出入之枢纽,调节各脏腑功能。《灵枢·经脉》:“胆足少阳之脉,……循颈,行手少阳之前,至肩上”。《素问·阴阳离合论》:“少阳为枢”“胆足少阳脉,主筋,纲维诸骨,令其转动,故为枢也”,明代医家吴菎也认为:“少阳在于表里之间,转输阳气,犹枢轴焉”。颈椎病因风寒湿邪痹阻经络,气滞血瘀,针刺足少阳胆经腧穴,疏通局部经络气血,条达阴阳,通则不痛。

风池穴出自《灵枢·热病》,巅顶之上,惟风可到,风池穴位居头项,形象如池,是风邪易于留恋和治疗风邪当取之处,故风池以此得名。风池为“足少阳、阳维之会”(《针灸甲乙经》)。其功用包含“主洒淅寒热,……偏正头痛,痎疟,颈项如拔,痛不得回顾”(《针灸大成》)。故可选用风池穴治疗颈型颈椎病,缓解“颈项如拔,痛不得回顾”之症状。

肩井穴最早见于《针灸甲乙经》:“手(足)少阳、阳维之会”,“肩臂痹痛,臂不举,寒热凄索,肩井主之”。 位于肩峰与大椎连线的中点处,下方为斜方肌、肩胛提肌。针刺肩井穴有降逆理气,散结补虚,通经络之功,常用于治疗颈椎病、肩周炎等疾病。

3.1.3手太阳小肠经 《灵枢·经脉》曰:小肠手太阳之脉,“其支者,从缺盆循颈上颊,至目锐眦,卻入耳中”;“是动则病嗌痛,颔肿,不可以顾,肩似拔,臑似折……颊肿,颈、颔、肩、臑、肘臂外後廉痛”。其病“绕肩胛引颈而痛,应耳中鸣,痛引颔,目瞑良久乃得视,颈筋急则为筋瘘,颈肿”。据“经脉所过,主治所及”的规律,针刺手太阳小肠经可以缓解肩颈痹痛。

后溪穴,为手太阳小肠经输穴,八脉交会穴之一,通于督脉,最早见于《灵枢·本输》。前谷穴传来的天部湿热之气,至本穴后其外散的清阳之气上行督脉,运行的部位为督脉所属之部,“后溪专治督脉病”(《拦江赋》),根据经脉循行,针刺后溪可令经络疏通条达,气血畅行而祛颈椎病之痛。

肩外俞位于肩胛骨内侧角边缘,表层为斜方肌,深层为肩胛提肌和菱形肌。肩外俞的重要性与其所处的肩胛提肌有密切关系。肩胛提肌为一细小薄弱肌肉,古人少用,但随着现代办公生活方式的改变,电脑打字、摸鼠标以及开车对肩胛提肌的使用频率日增,其重要性也凸显出来[9]。解剖上,肩胛提肌上连颈椎、下接肩胛,与斜方肌、斜角肌、头颈夹肌等密切相关,很多劳损都是从肩胛提肌开始,再影响到颈部等肌群[10]。肩外俞为上身疾病之要穴,肩外俞对颈椎病治疗大有裨益。

3.1.4 督脉 督脉总督一身之阳经,六条阳经都与督脉交会于大椎,有调节阳经气血的作用,故称为“阳脉之海”。《灵枢·经脉》曰:督脉之别,“挟脊上项散头上,下当肩胛左右,别走太阳,入贯膂”;且藉其分支两络于肾,肾为元阳,内寓命门之火[11]。督脉循行于后背正中,统领一身阳气,调节阳经脉气。循达于体表则可卫外御邪;通达于内,则可温通经脉,温煦脏腑。故调节督脉,可全面调节全身阳经,运行气血,濡养全身。颈椎位置“当督脉之通途”(《灵枢·官针》),根据经脉所过,主治所及,选取督脉治疗颈型颈椎病。

大椎为“三阳、督脉之会”(《针灸甲乙经》),统摄周身之阳气、协调表里内外。刺激大椎对于痹症治疗有着重要意义,可调节阳气治其本,祛湿寒活血治其标,对颈项强痛、上肢麻木疼痛有较好的效果。此外有研究表明针灸大椎穴对正常机体的免疫功能具有适度增强的作用[12]。

3.2 局部取穴 腧穴具有“近治作用”,即治疗该穴所在部位及其临近组织器官病变的作用,这是所有腧穴(包括经穴奇穴和阿是穴)共同的主治特点。在以上统计的10个最常用的穴位中,位于颈项部的有5个(颈夹脊、风池、天柱、大椎、颈百劳),还有位于痛点处的阿是穴,位于肩部的有1个(肩井),位于背部的有2个(大杼、肩外俞)。

在所有统计的腧穴中出现频次最多是颈夹脊穴,属经外奇穴,是近几十年来在华佗夹脊穴的基础上增加而来的,而颈夹脊位于项部正中线两侧,第1~7颈椎棘突下缘旁开0.5寸处,共14穴。位于督脉和足太阳膀胱经之间,督脉为全身诸阳之会,足太阳膀胱经为全身体最长经脉,多血少气,针刺颈夹脊穴,可助督脉阳气,调膀胱之血气行[13]。现代医学认为,针刺此穴可以刺激脊髓神经前后支,减少痛觉[14]。

经外奇穴中应用较多的还有颈百劳穴,首见于宋《针灸资生经》,有滋补肺阴,舒筋活络作用。可治颈项强痛,角弓反张,咳嗽,哮喘,肺结核。

阿是穴也是针灸治疗颈型颈椎病常用的穴位,取穴方法以痛为腧,医生根据按压患者有酸、麻、胀、痛、重等感觉和皮肤变化而予以临时认定[15-16]。阿是穴源于《灵枢·经筋》“以痛为输”,明确提出阿是穴概念并详细阐述其临床应用者则是孙思邈。通过针刺阿是穴,并施以适当的手法,引导“气至病所”,直接抑制痛反应,不单是缓解症状,解除痛苦,可以直接影响病理变化,帮助改善气血运行。当动力不足、气血运行无力时,针灸可以起到鼓舞气血运行的作用;当脉道不滑利,气血运行受阻时,针灸可以通调脉道,促进气血运行滑利;当气血瘀滞不行时,针灸可以活血化瘀,恢复气血运行。总之,利用针灸使“不通”到“通”的状态,改善致痛的病理条件,以提高痛阈,改善疼痛反应,起到止痛的作用[17-18]。

3.3 辨证配穴 针灸治疗颈型颈椎病的配穴主要根据辨证选择,有以下两种配穴方式:(1)根据患者其他体征辨证配穴:风寒痹阻加风门、风府祛风通络;劳损血癖加膈俞、合谷、太冲活血化瘀、通络止痛;肝肾亏虚加肝俞、肾俞、足三里补益肝肾、生血养筋。(2)根据疼痛部位选择配穴:肩痛加肩井;肩胛部、背部痛加大杼、风门、肺俞,枕后痛加风府、强间、脑户等。

综上所述,针灸治疗颈型颈椎病取穴以循经取穴和局部取穴相结合,腧穴主要分布于足太阳膀胱经、足少阳胆经、手太阳小肠经,穴位多选用颈夹脊、风池、天柱、阿是等,同时辅以辨证配穴,达到改善症状和有效治疗的目的。

1 葛宝丰,胥少汀,徐印坎.实用骨科学[M].2版.北京:人民军医出版社,1999:462-465.

2 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京中医药大学出版社,1994:201-203.

3 姜淑云,房敏,左亚忠,等.颈部肌群与颈椎病[J].颈腰痛杂志,2006,27(3):235-238.

4 李冰娜.循证健康教育在社区医院颈椎病患者治疗中的应用[J].中国全科医学,2012,15(6):2095.

5 贾连顺.颈椎病的现代概念[J].脊柱外科杂志,2004,2(2):123-126.

6 史岩,阙庆辉.针灸治疗颈型颈椎病的国内研究进展[J].中国医药导刊,2010,12(9):1482-1484.

7 杨学双.颈椎病的诊断与针灸治疗[J].实用心脑肺血管病杂志,2011,19(11):1880.

8 安培祯.试述足太阳膀胱经及临床证治[J].针灸临床杂志,1999,10(15):6-8.

9 刁吉亭.铍针治疗肩胛提肌止点张力性疼痛的临床观察[D].中国中医科学院,2010.

10 王永红,段俊峰,宁俊忠.颈肌与颈椎病关系浅析[J].颈腰痛杂志,2004,25(1):46-47.

11 马惠芳,李瑞.督脉经穴主治作用规律探讨[J].北京中医药大学学报,1999,22(3):77.

12 李晓泓,李辉,翟景惠.大椎穴免疫调节作用的研究概况[J].中国临床康复,2004,8(2):342-343.

13 朱超英.颈夹脊穴的临床应用[J].中医研究,1988,4(1):35.

14 洒玉萍.夹脊穴临床应用及功能探析[J].青海医学院学报,2003,2(24):112-113.

15 喻晓春,高俊虹,付卫星.论阿是穴与穴位特异性[J].针刺研究,2005,3(30):183-186,190.

16 韩斐,李秋,赵晓东.背部腧穴排列拔罐治疗颈椎病疗效观察[J].中国全科医学,2012,15(6):2091.

17 章小平,林雪霞,李海朝.阿是穴止痛机理的探讨[J].针灸临床杂志,2003,19(7):57.

18 孟繁杰,马顺茂,刘红磊,等.维生素B1足三里针刺对胃肠道肿瘤患者术后炎性反应和免疫功能的影响[J].中国全科医学,2013,16(4):1181.