利培酮微球治疗精神分裂症疗效的临床对照研究

2013-04-19秦国兴甘建光田国强

秦国兴,甘建光,田国强

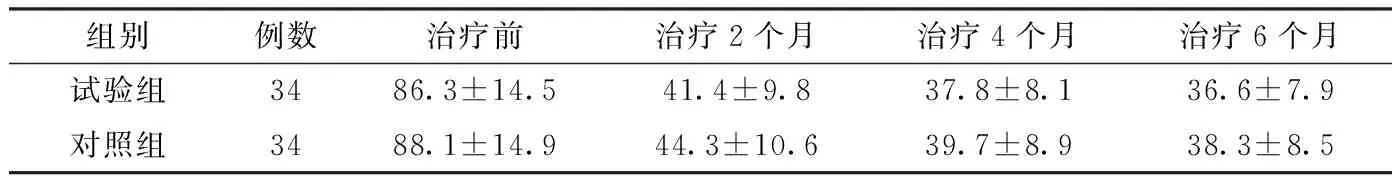

组别例数治疗前治疗2个月治疗4个月治疗6个月试验组3486.3±14.541.4±9.837.8±8.136.6±7.9对照组3488.1±14.944.3±10.639.7±8.938.3±8.5

对于精神分裂症的维持治疗目前仍是摆在精神科医生面前的一道难题,根据以往的资料,精神分裂症患者出院后1年的用药依从率仅为50%~60%[1-2],而出院2年后的依从率降至25%左右,即使是新型抗精神病药,也并没有令人满意的依从率[3],而依从性差正是精神分裂症复发的一个重要原因[4]。传统的抗精神病药长效针剂在一定程度上可以提高治疗的依从性,但长期治疗的不良反应以及吸收和体内贮存的不稳定性限制了其临床应用[5]。注射用长效利培酮微球是第1个上市的长效新型抗精神病药,它的出现给精神分裂症的长期维持治疗提供了一种较好的选择[6]。本研究采用配对的方法,对使用注射用长效利培酮微球的精神分裂症患者进行了对照研究,以了解其疗效和安全性,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1病例纳入和排除标准纳入标准:符合中国精神障碍分类与诊断标准第3版(CCMD-3)关于精神分裂症诊断标准,有基础阳性与阴性症状量表(PANSS)评分且得分≥60分者,不限性别、年龄。排除标准:(1)有严重躯体疾病;(2)合并其他精神病者。

1.2一般资料选取2007年1月—2009年9月我院就诊的符合上述标准的精神分裂症患者35例为试验组,其中男23例,女12例;年龄17~48岁,平均(29.6±8.5)岁;PANSS评分68~105分,平均(86.3±14.5)分。患者经我院信息系统检索及同事介绍,找出符合入组条件的患者,由于并非随机分组,为尽量减少组间差异,采用配对设计。在每例符合以上条件的患者入组后,尽早找1例条件与之相近的患者入对照组,对照组要求与研究对象诊断相同、性别相同、年龄差异≤5岁,PANSS评分差异≤5分。对照组35例,其中男23例,女12例;年龄18~51岁,平均(28.1±9.1)岁;PANSS评分69~107分,平均(88.1±14.9)分。监护人均知情同意并签署相关知情同意书。

1.3治疗方法试验组入组前用药情况:利培酮片23例(3~6 mg/d),奥氮平片4例(15~25.0 mg/d),喹硫平片4例(400~750 mg/d),阿立哌唑片3例(15~25 mg/d),氯氮平1例(200 mg/d);对照组入组前用药情况:利培酮片21例(4~6 mg/d),奥氮平片5例(10~25 mg/d),喹硫平片3例(400~800 mg/d),阿立哌唑片3例(10~30 mg/d),氯氮平3例(150~350 mg/d)。

试验组给予注射用长效利培酮微球〔恒德,杨森大药厂(美国)生产,批准文号H20050597,25 mg/支、37.5 mg/支〕25 mg或37.5 mg肌肉注射,1次/2周,1周内逐步停用其他抗精神病药;对照组给予利培酮片(维思通,西安杨森制药有限公司生产,批准文号H20010309,1 mg/片、2 mg/片)口服,1 mg,2次/d,1周内逐步加至3~6 mg/d。两组患者治疗剂量由经治医师控制,研究者只负责对患者临床情况进行评定和记录,不干预治疗。

1.4疗效及不良事件观察分别在治疗的2个月、4个月、6个月进行PANSS评分,对照其基础评分,按PANSS评分减分率≥50%作为有效标准,并通过临床观察和回顾性调查的方法了解患者在治疗过程中发生的不良事件,估计其严重程度。

1.5研究中止标准(1)患者中止治疗;(2)因不能耐受治疗而需更换药物者;(3)因病情不能控制而需合并使用其他抗精神病药;(4)在病情已经控制后再次复发住院,或研究者判定患者病情复发需更改治疗方案。对前两类中止研究的患者按脱落处理,对后两类患者在中止研究时进行最后1次PANSS评分,得分将按末次观测值结转法(LOCF)作为该患者此后几次测评的得分。

2 结果

2.1试验组患者有1例因经济原因自行中止治疗(共治疗5个月),按脱落处理。对照组患者有2例因病情复发而中止研究(分别于治疗3个月和5个月),根据研究设计,共34对病例列入数据统计。

2.2两组患者的用药剂量2、4、6个月时试验组注射用长效利培酮微球平均剂量分别为(31.2±7.0)mg/2周、(33.8±6.6)mg/2周、(30.2±7.0)mg/2周;对照组利培酮片平均剂量分别为(4.5±1.0)mg/d、(4.1±0.8)mg/d、(4.1±0.9)mg/d。

2.3两组患者治疗前后PANSS评分比较试验组及对照组患者治疗前后不同时间PANSS评分比较,差异有统计学意义(F时间=53.34,P<0.01);而两组间PANSS评分比较差异无统计学意义(F组间=0.54,P>0.05);其中试验组患者治疗前与治疗2、4、6个月时比较,差异均有统计学意义(q值分别为21.00、23.90和24.63,P<0.01);对照组患者治疗前与治疗2、4、6个月时比较,差异均有统计学意义(q值分别为19.60、22.82和23.76,P<0.01,见表1)。

2.4两组患者疗效比较治疗6个月后,试验组有效31例,有效率为91.2%,无一例在病情控制后复发;对照组有效29例,复发2例,有效率为85.3%,两组有效率比较差异无统计学意义(χ2=0.142,P=0.707)。

2.5两组患者不良事件比较试验组16例(47.1%)发生不良事件,体质量增加6例,乏力4例,体外系反应 3例,便秘3例,月经异常2例,嗜睡1例;对照组22例(64.7%)发生不良事件,体质量增加10例,锥体外系反应(EPS)7例,月经异常4例,乏力3例,嗜睡2例,便秘2例,皮疹1例。两组不良事件发生率比较,差异无统计学意义(χ2=2.15,P=0.14)。

3 讨论

注射用长效利培酮微球是利培酮的长效制剂,采用基用聚合物将肽类和小分子

药物包裹起来形成微粒,加入水后制成混悬液。注射后,利培酮分3个阶段释放出来产生药物作用,其药理机制亦通过5-羟色胺和多巴胺平衡拮抗来产生抗精神病作用,与口服利培酮相比,肌内注射时血药浓度相对稳定,波动幅度较小,因而耐受性更佳[7]。

对注射用长效利培酮微球的疗效及安全性,国内也曾有一些研究,宁布等[8]对用注射用长效利培酮微球治疗3个月的患者进行前瞻性观察,共观察9个月,结果入组41例无一例复发,且维持治疗者均符合临床痊愈标准。韩永华等[9]对40例患者采用注射用长效利培酮微球治疗,观察20周,结果显示注射用长效利培酮微球4周PANSS评分明显下降,20周后PANSS评分减分率达到了86.1%。2项研究结果均提示了注射用利培酮微球的有效性和安全性,但2项研究均未设立对照组,因而其结果存在一定局限性。

本研究对35例肌肉注射注射用长效利培酮微球的精神分裂症患者进行对照观察,结果显示自治疗2个月起,2组PANSS评分均有明显下降,表明注射用长效利培酮微球与利培酮片对精神分裂症疗效肯定,在各时间点上,2组间PANSS评分无明显差异,且治疗后有效率也相似,表明注射用长效利培酮微球与利培酮片具有同等的疗效。本研究结果与上述2项研究相仿,表明注射用长效利培酮微球疗效值得肯定。

一般来说,在平均血药浓度相近时,长效制剂由于血药浓度波动较小,相对于普通制剂不良反应更小,耐受性更佳。从本研究数据来看,试验组的不良事件发生率相对较低,也印证这一点,但无统计学差异,可能与样本量偏少有关。

由于长效抗精神病药针剂具有的强制性等优点,在一定程度上可以避免普通口服药难以长期监督的缺陷,从而提高依从性,降低复发率,值得临床推广使用。

本研究病例偏少,随访时间偏短,影响对复发率的研究结果,确切的结果有待进一步研究。

1宓为峰,邹连勇,李梓萌,等.精神分裂症患者用药依从性及复发情况的调查[J].中华精神科杂志,2012,45(1):25-28.

2Sapra M,Vabia IV,Reyes PN,et al.Subjective reasons for adherence to psychotropic medication and associated factors among older adults with schizophrenia[J].Schizophr Res,2008,106(2/3):348-355.

3刘增龙,崔利军,苏丽惠,等.经络氧疗法联合利培酮治疗难治性精神分裂症对照研究[J].中国全科医学,2010,13(2):546.

4段武刚,曾德志,徐良雄,等.齐拉西酮和氯氮平治疗女性精神分裂症的疗效比较[J].海南医学院学报,2010,16(6):771-773.

5McEvoy JP.Risks versus benefits of different types of long-acting in jectable antipsychotics[J].J Clin Psychiatry,2006,67(Suppl 5):S15-S18.

6徐保锋,娄渊敏,郭雅明.阿立哌唑与利培酮治疗精神分裂症的疗效观察[J].实用心脑肺血管病杂志,2011,19(2):287.

7田成华,司天梅,舒良.第一个长效非典型抗精神病药:注射用利培酮微球[J].中国新药与临床杂志,2004,23(10):723-725.

8宁布,刘向欣,全东明,等.注射用长效利培酮微球治疗41例精神分裂症患者临床观察[J].中国新药杂志,2009,18(14):1316-1319.

9韩永华,闫俊,程嘉,等.注射用长效利培酮微球治疗40例精神分裂症疗效与安全性研究[J].中国新药杂志,2008,17(16):1429-1431.