贵州省都匀市茶轮斑病病原菌鉴定及生物学特性的研究

2013-04-15李应祥王勇

李应祥,王勇

(1.贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室,黔南苗族自治州都匀 558000;2.贵州大学农学院植保系,贵阳花溪 550025)

贵州省都匀市茶轮斑病病原菌鉴定及生物学特性的研究

李应祥1,王勇2

(1.贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室,黔南苗族自治州都匀 558000;2.贵州大学农学院植保系,贵阳花溪 550025)

对贵州省都匀市出现的茶轮斑病的症状进行了系统的描述,采用致病性试验、形态学观察及分子生物学的方法对茶轮斑病的病原菌进行鉴定。致病性试验证实,不同的接种方法对茶叶的致病力均有不同。对病原菌rDNA-ITS区进行了PCR扩增和序列测定。综合形态特征、致病力和分子序列分析结果,确定茶轮斑病病原菌为茶拟盘多毛孢菌(Pestalotiopsis theae)。

病原菌鉴定,茶轮斑病,茶拟盘多毛孢菌,生物学特性

中国茶叶加工2013,(3):37~40

茶产业在贵州省是继酒、烟草后的第三大产业[1]。其中贵州茶叶中又以都匀毛尖茶为佳,都匀毛尖茶生产历史悠久,迄今已有五百多年的历史[2]。都匀市气候温和,雨量充沛,云雾缭绕,土壤肥沃,是茶树生长的好地方。尤其是主产都匀毛尖茶的团山、大定两乡,茶树多生于峡谷溪涧两旁,有苍翠欲滴的常绿针叶与阔叶乔木为其天然屏障,形成空气湿润与多漫射光的优良环境,因而茶树生长健壮,持嫩期长[3]。但是近年来都匀茶树病害危害比较严重,其中以茶轮斑病最为严重。为了能够更好地对茶轮斑病进行病害综合防治,在团山、大定两乡的主要茶园进行实地考察并进行标本的采集、分离纯化及病原菌的鉴定,并对其进行了生物学特性的初步研究。

1 材料和方法

1.1 病害观察和描述

2011年至2012年间在贵州省都匀市对茶轮斑病进行观察,详细记载和描述茶轮斑病病害症状特点,并拍照。

1.2 病原菌的鉴定

1.2.1 病原菌的分离纯化

采用常规分离和单孢分离相结合的方法。

(1)常规分离的方法步骤:取病健交界处的植株组织,剪成约5mm2大小的组织块,先在70%的酒精中浸几秒钟,再在0.1%的升汞中消毒2min,然后用无菌水洗3次,最后置于PDA上培养[4];

(2)为了获得更纯的菌株,在显微镜10×40倍下挑取单个孢子,置于PDA上培养。

1.2.2 形态学鉴定

选取具有典型症状的病害标本,徒手切片、刮取或挑取病部病征,制片,显微镜下观察描述病原菌形态特征;用无菌的接种针挑取平板培养的菌丝及子实体于显微镜下观察,描绘其形态,测量50个孢子的大小。根据病原菌的形态特点、培养性状,结合相关资料进行病原菌的鉴定。

1.2.3 分子鉴定

首先采用DNA试剂盒进行DNA的提取,然后在ITS等保守的区域设计通用引物(ITS1和ITS4),PCR扩展、测序,最后对测序的结果在NCBI-BLAST上进行序列比对鉴定到属或种。

1.3 致病力测定

用单孢分离的纯菌株在PDA上培养7天,用直径为0.5cm的打孔器打成菌碟,对新鲜健康的刺伤的寄主(茶叶)叶片进行3个处理分别为针刺、磨砂、剪切。把菌碟粘于各处理叶片上(用75%酒精对其叶片表面消毒),外面遮盖一层用无菌水侵泡过的脱脂棉保湿,以无菌水脱脂棉保湿作对照,然后将接种的盆栽置于25℃左右的温室内培养,每处理3个重复,每隔1d观察1次,记录接种结果。

1.4 生物学特性

(1)生长速度测定:取5mm直径菌块置于PDA平板中央,25℃下培养5d,测量菌落直径。温度试验:挑5mm直径菌块于PDA平板中央,分别置于温度为5℃、10℃、15℃、20℃、23℃、25℃、28℃、30℃、35℃条件下培养7d,测量菌落直径。

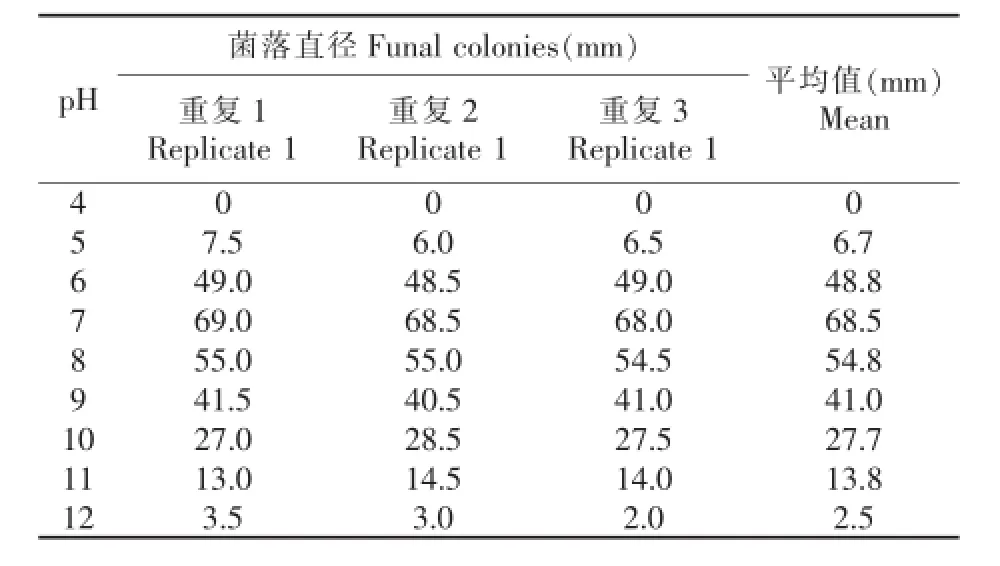

(2)pH试验:PDA培养基分别用0.1mol/L HCL和0.1mol/L NaCL调pH值至4、5、6、7、8、9、l0、11、12,挑5mm直径菌块置于平板中央,在最适温度下培养5d,测量菌落直径。

2 结果与分析

2.1 茶轮斑病症状

茶轮斑病症状多自老叶的叶尖及叶缘发生,病斑初为黄绿色小点,后渐向内扩展成半圆形至圆形或不规则形褐色大斑,一般直径为2~3cm。边缘黑褐色、隆起,后期中部变为灰白色,并产生轮纹,沿轮纹产生黑漆状扁平小颗粒,见图1。

图1 茶轮斑病后期症状Fig.1The late symptom of Tea Gray Blight

2.2 茶轮斑病的病原菌鉴定

2.2.1 形态学特征

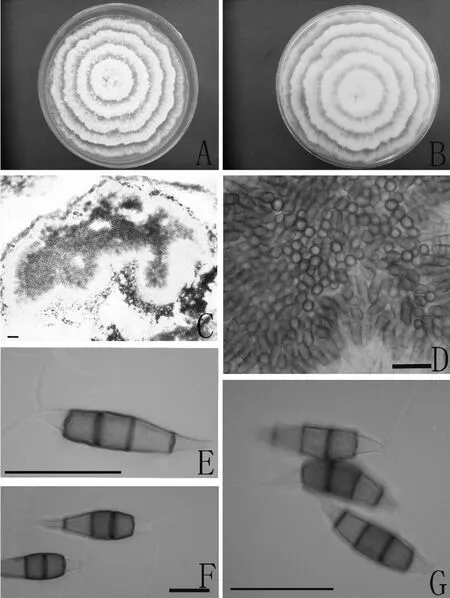

在营养充足的情况下,在PDA培养基上茶轮斑病病原菌生长8天即可长满直径为9cm培养皿,菌落边缘平整,菌丝为白色或无色,菌落呈现出很明显的轮纹状,见图2-A,菌落的背面会呈现淡黄色,见图2-B。分生孢子盘扁平,大小0.5× 0.09mm,黑漆状,见图2-C,分生孢子盘中堆积着大量的分生孢子,见图2-D。分生孢子纺锤形、无色,具4个隔膜,两端细,顶部2、3个细胞黑色至黑褐色,基部第2个细胞淡褐色。孢子大小24[+,-]μm×9[+,-]μm,顶端细胞上生有2~3根附属丝(个别有4根),见图2-E、2-F、2-G。

注:A-B为PDA培养物正反面,C为分生孢子盘,D、E、F、G为分生孢子;图中标尺均为20μm。Note:(A-B)Colony on PDA(A:from above,B:from below).(C)Acervulus.(D,E,F,G)Conidia.Scale bar=20μm.

2.2.2 分子鉴定

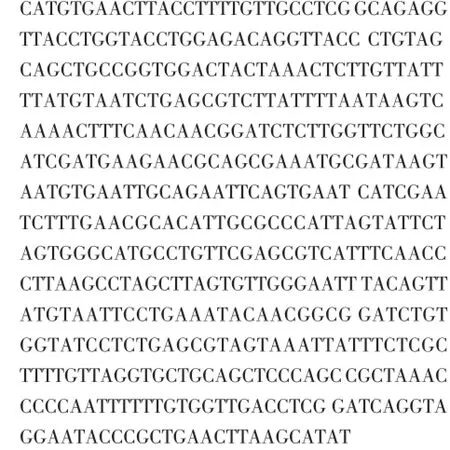

茶轮斑病病原菌ITS测序结果:

在NCBI上该种的ITS序列与Pestalotiopsis theae的epitype菌株(MFLUCC12-0055)的ITS序列(JQ683727)进行比对,结果证实为茶拟盘多毛孢菌[P.theae(Saw.)Stey.]。

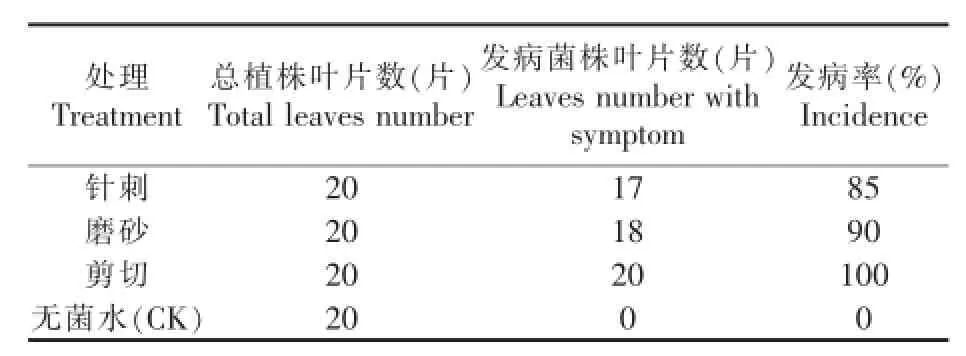

2.3 病原菌的致病力检测

接种病原菌在各个处理茶叶叶片上,3d后大部分茶叶叶片开始发病,症状与自然发病的相似。结合形态学鉴定和ITS测序结果可知,茶轮斑病是由茶拟盘多毛孢真菌侵染所致。其中针刺、磨砂、剪切的接种发病率分别为85%、90%、100%,见表1,即接种效果差异为:剪切>磨砂>针刺。

表1 各个处理接种发病情况Table1 The disease incident of inoculation in different managements

2.4 生物学特性

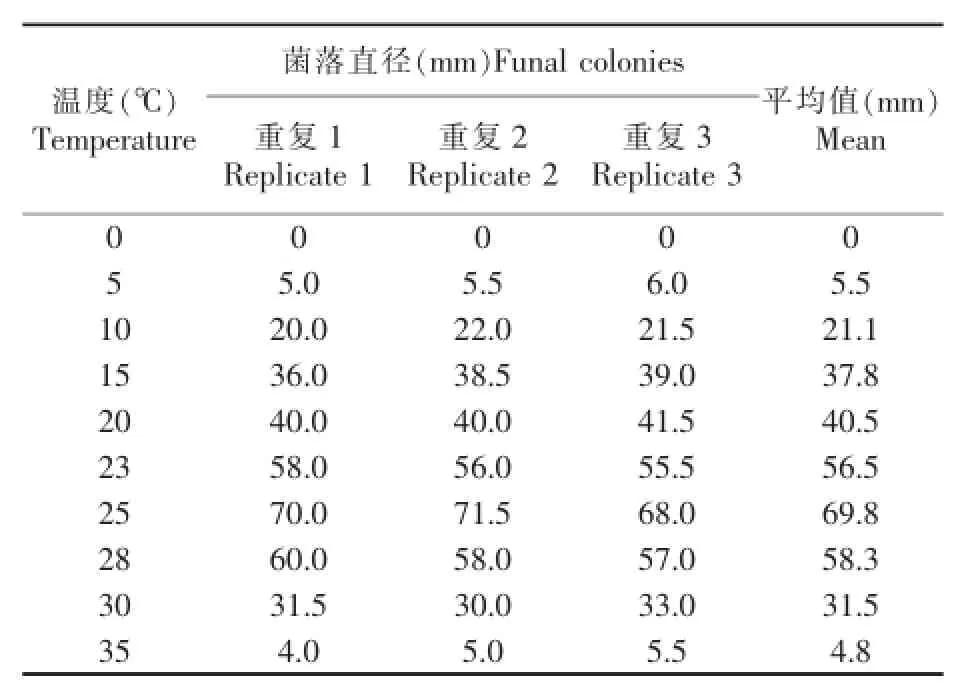

2.4.1 温度对菌丝生长的影响

茶轮斑病菌在5~35℃均可以存活,低于5℃、高于35℃均不能生长,最适温度为25℃,见表2,菌落直径可以达到69.8mm。

表2 温度对茶轮斑病菌落直径的影响Table2 Effect of temperature on the diameter of Tea Gray Blight colony

2.4.2 pH值对菌丝生长的影响

茶轮斑病菌在pH4~12间均可生长均可以存活,pH低于4或高于12均不能生长,最适pH为7,见表3,菌落直径可以达到68.5mm。

表3 pH对茶轮斑病菌落直径的影响Table3 Effect of pH on the diameter of Tea Gray Blight colony

3 讨论

通过对茶轮斑病症状的详细观察记录,病原菌的分离培养特点,ITS测序结果以及致病性测定结果,确定茶轮斑病病原菌为茶拟盘多毛孢菌。该菌生长的最适温度为25℃,最适pH值为7,但是该菌的产孢情况还有待于进一步的研究。

[1]江用文,程启坤.中国茶业年鉴(2008)[M].北京:中国农业出版社,2008:1-520.

[2]陆兴和.黔南年鉴(2006)[M].贵阳:贵州人民出版社,2006:440-441.

[3]陆兴和.黔南年鉴(2005)[M].贵阳:贵州人民出版社,2005:292.

[4]方中达.植病研究方法[M].北京:中国农业出版社,1998.

The Identification of Tea Gray Blight Pathogen and Study of Biological Characters in Duyun City,Guizhou Province

LI Ying-xiang1,WANG Yong2

(1.The Tea Development and Management Office of Qiannan Miao Nationality Autonomic Eparchy,Duyun 558000,China; 2.Department of Plant Pathology,Agriculture College,Guizhou University,Guiyang,Huaxi 550025,China)

This study detailedly described the symptom of tea gray blight in Duyun city, Guizhou Province. The pathogenic test, morphological observation and molecular method were used for identification of pathogenic fungus. The pathogenic test confirmed that different inoculation methods influenced the pathogenicity. It also amplified the rDNA-ITS by PCR reaction and sequenced it. Integrated morphological characters, pathogenicity and molecular analysis, it is concluded that the pathogen of tea gray blight wasPestalotiopsis theae.

Pathogenic identification,Tea gray blight,Pestalotiopsis theae,Biological characters

S571.1

A

2095-0306(2013)03-0037-04

2013-07-19

贵州省科技厅农业攻关项目(黔科合NY字[2011]3045号)

李应祥(1971-),男,贵州平塘人,高级经济师,主要从事茶产业行政管理及技术指导服务工作。