茶树鲜叶发酵制备速溶红茶的工艺优化研究

2013-04-15孔俊豪张士康禹超梁慧玲谭蓉涂云飞杨秀芳

孔俊豪,张士康,禹超,梁慧玲,谭蓉,涂云飞,杨秀芳

(中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院,浙江杭州 310016)

茶树鲜叶发酵制备速溶红茶的工艺优化研究

孔俊豪,张士康,禹超,梁慧玲,谭蓉,涂云飞,杨秀芳*

(中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院,浙江杭州 310016)

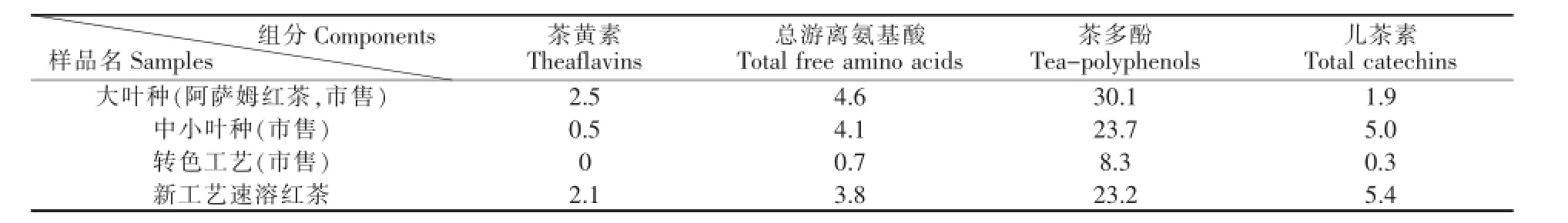

以暑茶匀浆鲜叶为原料,对液态发酵制备高茶黄素速溶红茶进行研究。考察了发酵温度、时间、pH、氧气流量等因素对发酵液中茶黄素积累量的影响。在单因素实验基础上通过CCD实验设计和结果分析,得到了优化的液态发酵工艺参数。结果表明:温度33.2℃,时间45min,pH4.2,氧气流量0.96L/min发酵条件下,制得速溶红茶产品中茶黄素含量达2.1%,高于同类市售产品中茶黄素含量的平均水平。

茶树鲜叶,速溶红茶,茶黄素,工艺优化

上世纪70年代开始,国外研究者利用多酚氧化酶加速茶叶发酵制造高质量的速溶红茶,近年来国内液态发酵技术的相关研究也先后见诸报道,但未见付诸实际生产。本研究基于前期茶黄素生物合成的研究基础[1-2],根据茶黄素生物合成的主因效应确定的温度、pH、时间、通气流量等影响因素,从单因素到响应模型的建立,重点考察了各因素的作用区间及其对发酵过程中茶黄素浓度的影响,着眼于企业实际技术需求进行了茶树鲜叶定向转化技术的进一步探索,以期对速溶红茶生产工艺改进有所裨益。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

鲜叶原料(福鼎大白,采自杭州茶叶试验场);儿茶素单体、咖啡碱标样:Sigma公司;乙腈:色谱纯,其它试剂均为分析纯。

1.2 仪器与设备

JPR-2双层玻璃反应釜,杭州欧尔柏维科技有限公司;低温恒温反应浴,杭州惠创仪器设备有限公司;LZB-4WB(F)玻璃转子流量计,常州市成丰流量仪表有限公司;1525HPLC,Waters公司;MJ-250BP02A植物组织捣碎机,广州美的生活电器制造有限公司;电热恒温水浴锅,上海博迅实业有限公司。

1.3 方法

1.3.1 鲜叶预处理方法

采后鲜叶风扇降温,25℃摊放萎凋18h,转入‐20℃冰箱冻存,备用。冻存鲜叶采用匀浆破碎方法进行处理,4℃预冷备用。

1.3.2 鲜叶酶促发酵工艺

鲜叶低温匀浆,将匀浆液1L加入反应釜,调节体系pH,控制反应条件进行液态深层发酵。反应体系温度15~40℃,氧气流量0~3L/min,搅拌转速180~400rpm,发酵结束100℃灭酶5min,过滤离心,上清液浓缩干燥。

1.3.3 茶多酚、儿茶素、茶黄素、游离氨基酸总量测定

参照GB/T 21727-2008《固态速溶茶儿茶素类含量的检测方法》及ISO14502-2:2005《Determinationofsubstancescharacteristicof green and black tea-Part 2:Content of catechins in green tea—Method using high-performance liquid chromatography》、GB/T 8314-2002《茶游离氨基酸总量测定》。

1.4 统计方法

数据采用Excel、Design-expert软件进行分析处理。

2 结果与分析

2.1 主要初始条件对鲜叶发酵的影响

2.1.1 温度条件对茶黄素积累量的影响

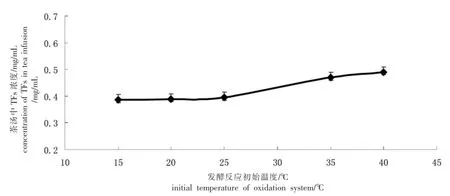

在pH4.8、氧气流量1L/min条件下,分别考察了反应体系在15℃、20℃、25℃、30℃、35℃、40℃下反应时间30min对茶黄素积累量的影响。

图1 不同初始温度对茶黄素积累量的影响Fig.1Effects of different initial temperature on the accumulation of TFs

由图1可以看出,在酶促反应考察时间范围内,随着反应温度的升高,发酵液中茶黄素积累浓度呈上升趋势。不同温度影响酶催化速率的快慢,进而影响反应平衡的进程,反应初期阶段,茶黄素作为连串反应的中间产物,体系温度越低,反应速率越慢[3],体系温度越高,反而有利于茶黄素的积累。

2.1.2 时间对茶黄素积累量的影响

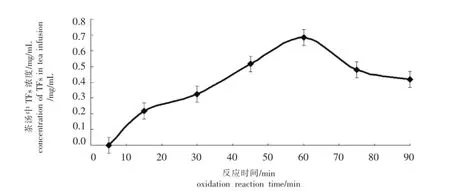

在pH4.8、温度35℃、氧气流量1L/min条件下,考察了反应体系中茶黄素浓度随反应时间的变化,结果见图2。

图2可见,发酵过程中茶黄素积累量随着发酵时间的延长出现先升后降的倒“V”型变化,60min时测得茶发酵液中茶黄素积累浓度达到该体系下的峰值:0.7mg/mL,随着茶黄素参与连串反应,茶红素、茶褐素等大分子的合成速率大于茶黄素的合成速率,茶黄素积累量开始下降[4]。因此严格控制发酵时间对于茶黄素的发酵终点浓度尤为必要。

图2 发酵时间对茶黄素积累量的影响Fig.2Effects ofoxidation time on the accumulation of TFs

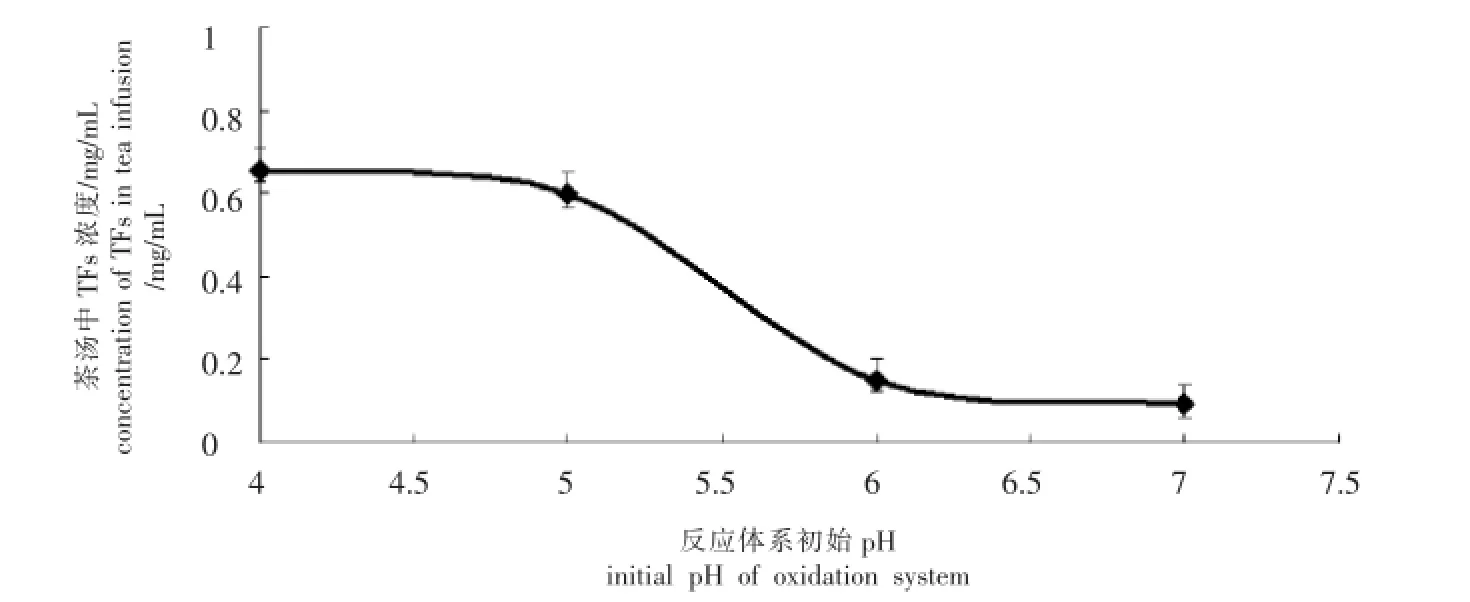

图3 pH对茶黄素积累量的影响Fig.3Effects of initial pH on the accumulation of TFs

2.1.3 pH对茶黄素积累量的影响

在反应温度35℃、氧气流量1L/min、反应时间90min条件下,考察了不同pH反应体系中茶黄素发酵终点浓度的变化,结果见图3。

由图3可见,发酵体系pH对茶黄素的合成具有显著性的影响。pH越低,茶黄素积累量越大,pH越高,茶黄素浓度越低。这与茶黄素的氧化倾向有关,高酸度环境下,PPO催化活性的适应性提高,利于茶黄素的合成,中性偏碱环境下,茶黄素不稳定,更易于形成高聚物色素。

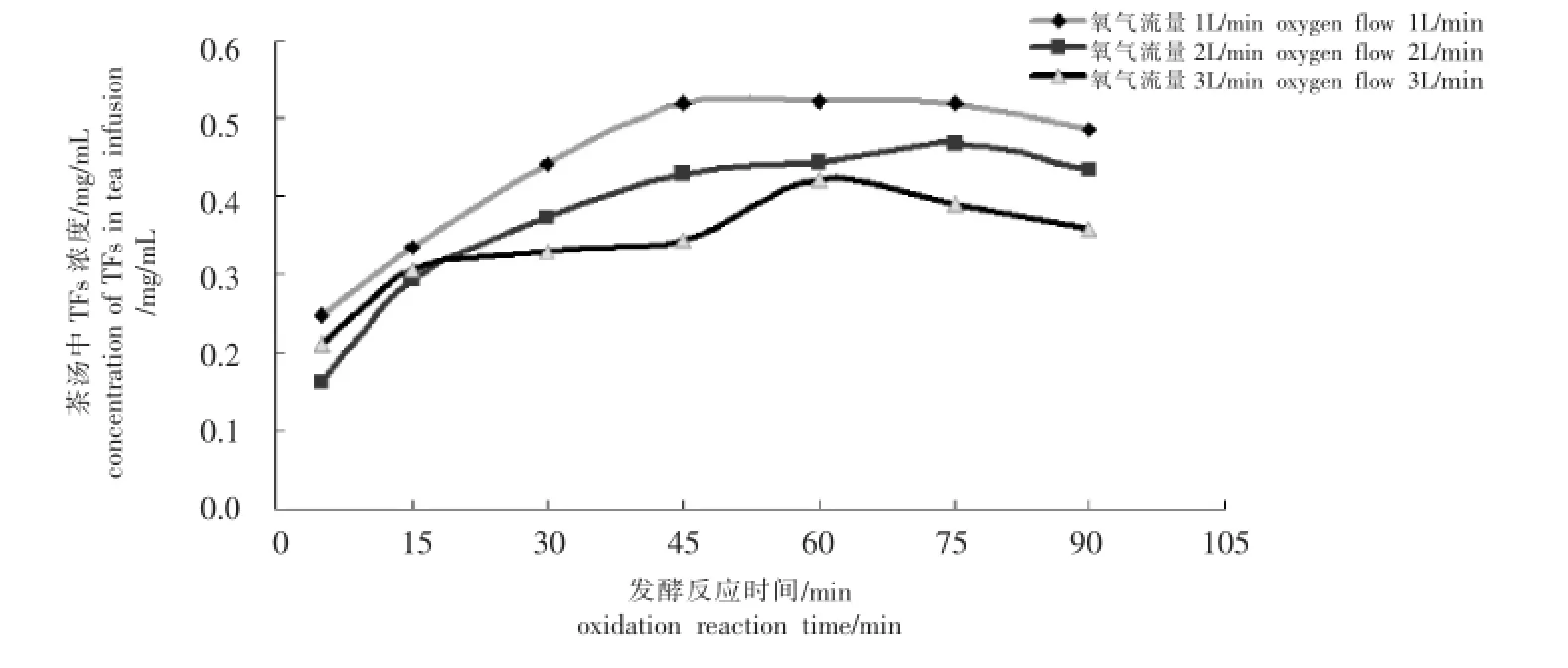

2.1.4 氧气流量对茶黄素积累量的影响

对气流流量的研究(图4)表明,随着气流流量增大,体系中茶黄素浓度出现平行下降的趋势,就发酵过程参量而言,气流流量对反应速率的影响并不明显,溶氧率才是影响反应速率的直接因素。实验条件下出现的结果,其可能原因是反应规模不变的情况下,由于高气流速度产生液泛而使泡沫增加,传质速率降低,影响了发酵效率。

图4 氧气流量对茶黄素积累量的影响Fig.4 Effects of oxygen flow on the accumulation of TFs

2.2 液态深层发酵工艺的响应优化

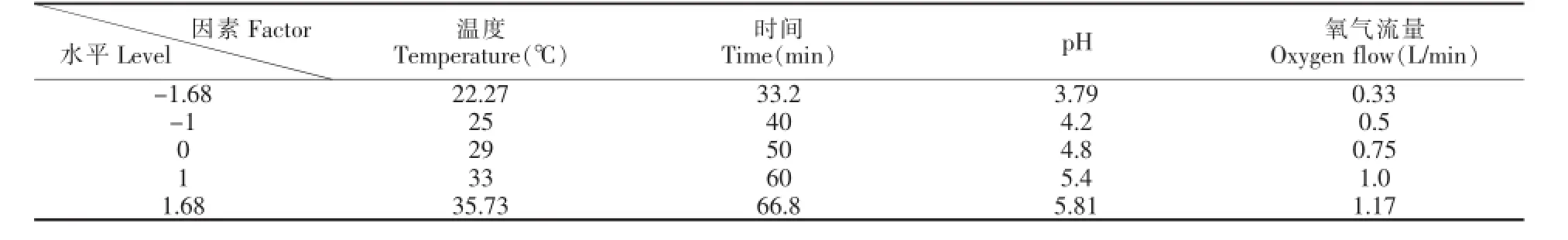

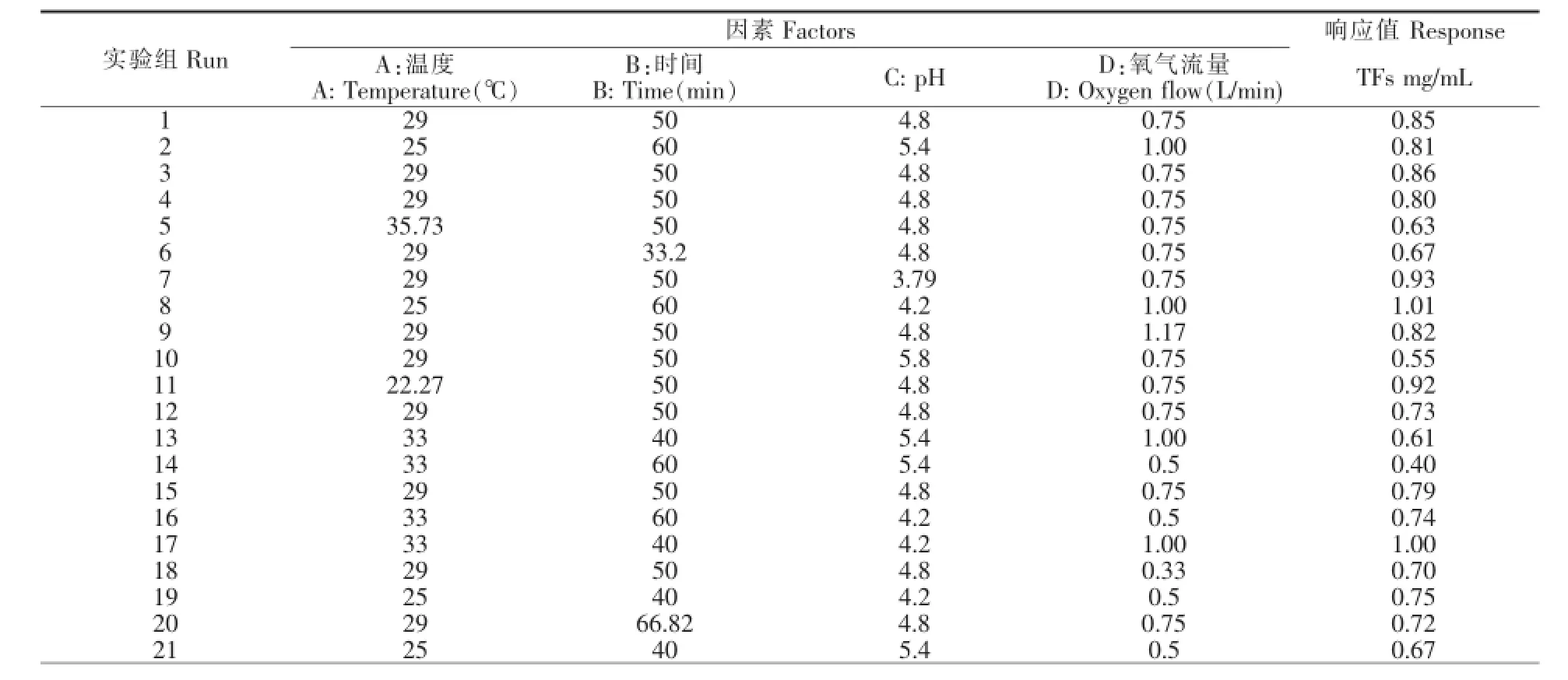

选择对TFs积累浓度影响相对较大、过程可控的4个因素:发酵温度、体系pH、发酵时间、氧气流量进行CCD设计,其设计水平和编码见表1。

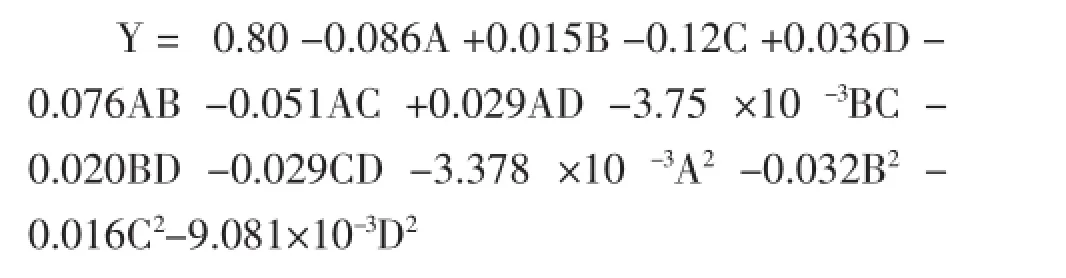

通过计算二次模拟回归系数,得到如下方程表征上述4因素对发酵液中茶黄素的浓度的影响:

表1 CCD设计因素水平编码表Table 1 Coding tables of factor level for CCD design

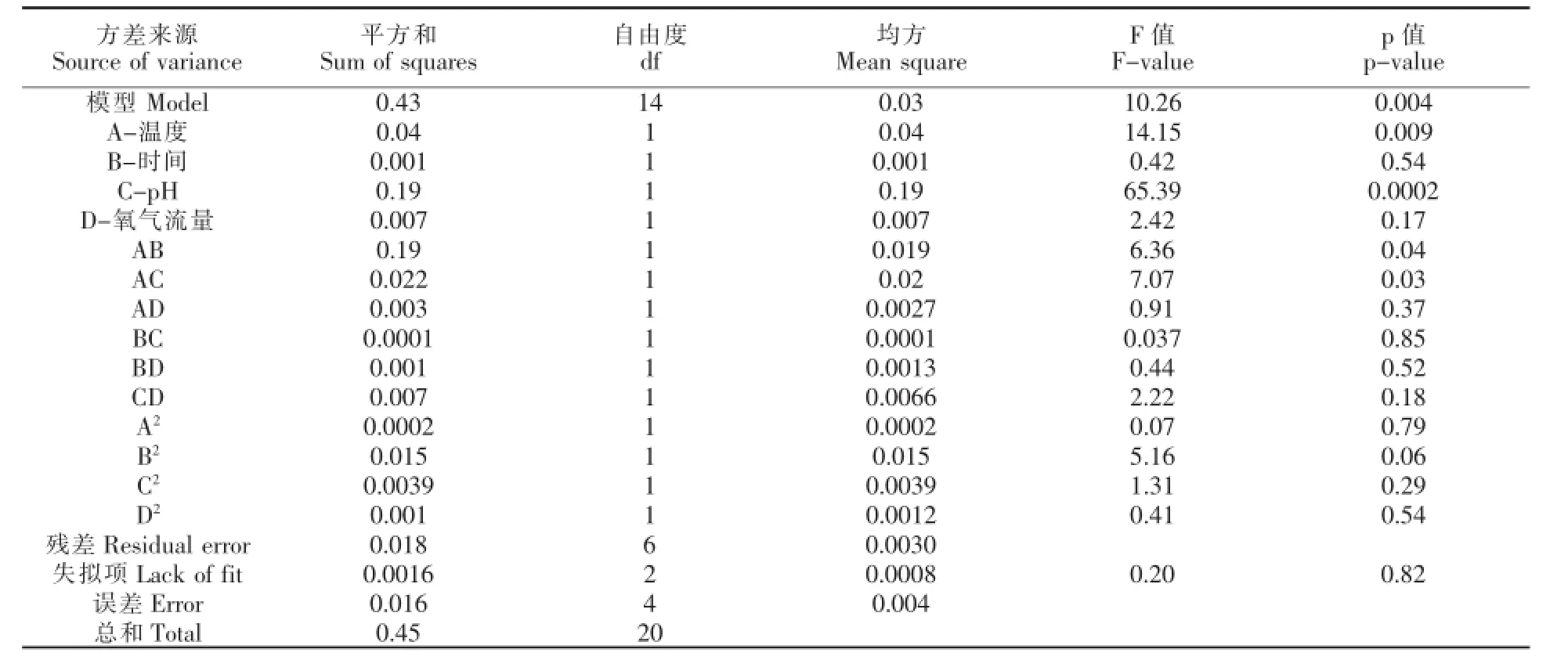

响应面方差分析表明,模型p值为0.004(p<0.01),多元相关系数R2=0.996,失拟项p值为0.82(p>0.05),说明该模型高度显著,可用来进行响应值的预测。

由表3可见,A、C、AB、AC对TFs的累积浓度具有显著性影响,与前人研究的结果基本一致[2]。其中A(温度)、B(时间),A(温度)、C(pH)之间均具有一定的交互作用。

根据回归方程求一阶偏导得Y(发酵液中TFs浓度)的极值点为:温度=33.2℃,时间=45min,pH= 4.2,氧气流量=0.96L/min,此时茶汤中TFs的浓度预测值为1.2mg/mL。

2.3 最佳工艺条件验证实验

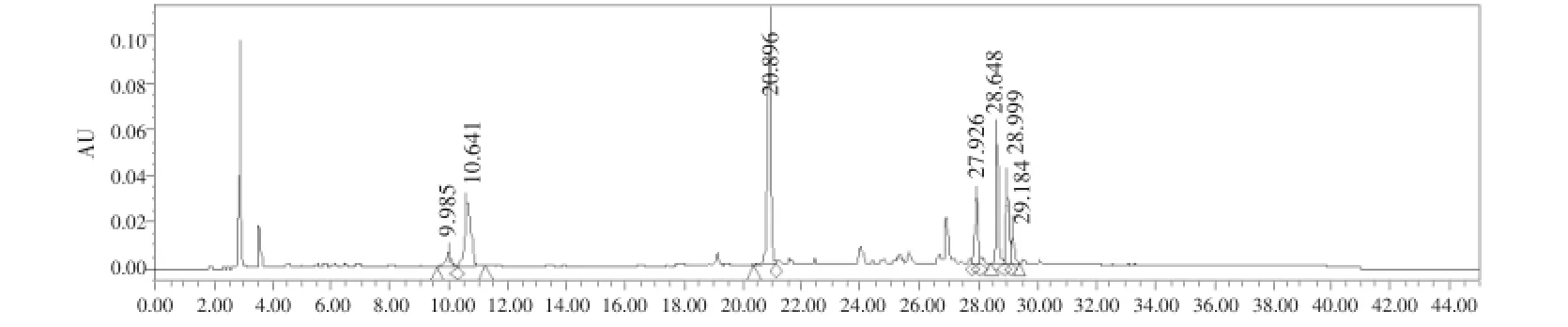

按照优化后的发酵工艺参数进行10倍放大实验,实测鲜叶发酵液中TFs浓度为1.1mg/mL(HPLC检测结果见图5),和预测值之间具有高度的相关性,可以应用于茶鲜叶发酵程度的预测。

发酵液灭酶,浓缩干燥,得到的样品进行HPLC检测,结果见表4。

3 讨论

本研究将单因素与相应分析相结合,采用调控处理鲜叶为原料进行液态控制发酵工艺条件的系统研究和模型优化。经响应优化后的最佳液态发酵工艺条件为:温度33.2℃,时间45min,pH4.2,氧气流量0.96L/min,此条件下的放大实验实测发酵液中茶黄素的浓度为1.1mg/mL,试制样品中茶黄素含量为2.1%。

表2 响应面设计方案与实验结果Table 2 Response surface design and experiments results

表3 TFs浓度值为响应的因素方差分析Table 3 Factor variance analysis based on the concentration of TFs

图5 发酵液组分的HPLC检测图Fig.5Component analysis of tea infusion by HPLC

表4 新工艺速溶红茶及市售速溶红茶主要理化组分比较(单位:%)Table 4 Comparison of main physical chemical components between new technology instant tea and market instant tea(Unit:%)

液态发酵体系均一、理化因子易监控、操作性强,成为研究红茶发酵的良好体系。将红茶提质技术应用于鲜叶液态发酵过程,可显著增强速溶红茶的特征品质[5]。作为速溶红茶转化的关键工序,液态发酵过程控制是研究的难点。

毛清黎等[6]曾在悬浮发酵试验中考察了pH调控对红碎茶发酵的影响,酸处理可促进多酚类物质向茶黄素的有效转化。有关发酵温度与红茶品质关系的研究,一度见解不一,但从提高茶黄素积累量角度考虑,变温发酵逐渐成为学界的一种共识[7-8],发酵过程自身产热对发酵的影响尚待进一步考察。在恒定温度、pH和供氧量条件下,发酵过程中茶黄素含量随发酵时间呈单峰型变化,本研究的结果表明,由于交互作用的存在,发酵时间的考虑应该放在一定的体系中才有实际意义。

与pH、温度、时间等因素的影响相比较,调控氧气流量对发酵的影响相对较弱,体系溶氧能力成为实际上的影响因素,故发酵体系的供氧能力便成为悬浮发酵的限制因子。

因此,除了发酵初始因素的控制,在液态发酵过程中诸如溶氧率、发酵温度的实时调控,成为影响速溶红茶发酵效率和产品品质不可忽视的因素,有待进一步的研究和探索。

[1]孔俊豪,杨秀芳,张士康,等.基于响应曲面法的茶黄素发酵工艺优化[C]//2012国际(杭州)茶资源综合利用学术研讨会论文集.杭州:论文集编辑组,2013:324-333.

[2]孔俊豪,杨秀芳,涂云飞,等.基于SPSS空列正交设计的茶黄素动态提制工艺快速优化[J].中国茶叶加工,2011,(3):10-14.

[3]JohnB,Cloughley.Theeffectoftemperatureonenzyme activityduringthefermentationphaseofblacktea manufacture[J].JournaloftheScienceofFoodand Agriculture,1980,31(9):920-923.

[4]Thomas Muthumani,R.S.Senthil Kumar.Influence of fermentation time on the development of compounds responsible for quality in black tea[J].Food Chemistry,2007,101(1):98-102.

[5]禹超,杨秀芳,孔俊豪,等.茶鲜叶酶促发酵过程中内质变化及速溶红茶品质研究[EB/OL].[2013-06-01].http://www.paper. edu.cn/releasepaper/content/2012-11-93.

[6]毛清黎,朱旗,刘仲华,等.红茶发酵中pH调控对多酚氧化酶活性及茶黄素形成的影响[J].湖南农业大学学报(自然科学版), 2005,31(5):524-526.

[7]夏涛,高丽萍.茶鲜叶匀浆悬浮发酵体系优化模型[J].茶叶科学,1999,19(1):55-60.

[8]陈以义,江光辉.红茶变温发酵的理论探讨[J].茶叶科学, 1993,13(2):81-86.

Optimization of Fermentation Technology of Instant Black Tea from Fresh Tea Leaves

KONG Jun-hao,ZHANG Shi-kang,YU Chao,LIANG Hui-ling,TAN Rong,TU Yun-fei,YANG Xiu-fang*

(Hangzhou Tea Research Institute,CHINA COOP,Hangzhou 310016,China)

Summer tea leaves homogenate as raw material,and through liquid fermentation,to improve the technology of high theaflavins content instant black tea.The effects of factors including fermentation temperature, time,pH,and oxygen flow rate on the accumulation of theaflavins were explored by single-factor and central composite design.The results showed that the optimal fermentation conditions were as follow:temperature 33.2℃, time 45min,pH4.2,oxygen flow rate 0.96L/min.Under optimal conditions,theaflavins content of the product prepared up to 2.1%,which was higher than that of the average level of similar products.

Fresh tea leaves,Instant black tea,Theaflavins,Process optimization

TS272.5

A

2095-0306(2013)03-0018-06

2013-07-08

国家质检公益项目(201110210),浙江省茶产业技术创新战略联盟专项资金项目(2010LM201)

孔俊豪(1982-),男,河南漯河人,助理研究员,主要从事茶叶功能成分生物制备技术研究。

*通讯作者:teateasting@sina.com

中国茶叶加工2013,(3):18~22,27