高职学生性别角色与归因方式的关系研究

2013-04-01胡周伊

胡周伊

(浙江医药高等专科学校 浙江 宁波 315000)

性别角色是指个体在社会化过程中通过模仿学习获得的一套与自己性别相适应的行为规范。1964年,罗西(Rossi A S)提出了“双性化”的概念,即“个体同时具有传统的男性和女性应该有的人格特质”,并认为双性化是最合适的性别角色模式。从心理学的角度看,双性化是一种综合的人格类型。双性化人格的特征是:既独立,又合作;既果断,又沉稳;既敏感,又豁达;既自信,又谨慎;既热情,又成熟。1974年,美国心理学家贝姆通过实证研究,用中位数分类法将被试分为四种不同的性别角色类型:男性化类型、女性化类型、双性化类型和未分化类型。贝姆认为,具有双性化气质者比性格典型化气质者在心理上可能更健康。国内外学者倾向于将双性化看作男女人格中正性特征的高水平整合,并通过研究发现,在自尊、自我评价、适应能力、自我效能感等方面,双性化大学生表现最好,并能构成更为理想的心理健康模式。

作为大学生心理健康研究的一个方面,归因方式引起了众多研究者的关注。归因是指根据行为或事件的结果,通过知觉、思维、推断等内部信息加工过程确诊原因的认知行为。在归因过程中,人们接受、加工和处理信息的方式是各不相同的,所产生的对各种原因的选择偏向也有差异。一般把一个人所具有的独特的归因认知方式以及由此所产生的特有的归因倾向称为这个人的“归因方式”(Attributional Style)。 目前,关于归因方式的研究大都集中在少数几种人格变量对归因的影响问题上,如高自我评价者会将自己的成功归因于内在因素,而将失败归因于外在因素;而低自我评价者则相反。男女两性在归因方式上也有所区别:男性的归因方式类似于高自我评价者,而女性的归因方式则类似于低自我评价者。归因方式也对心理健康起着重要的作用:当人们把成功结果归因于内部原因时,会体验到自豪、自信等情感,从而提高自我价值感;反之,当把失败结果归因于内部原因时,则会体验到悲伤、挫折等消极情感。

笔者拟通过问卷调查的方式研究高职学生的性别角色类型和归因方式特点,试图拓宽对性别角色和归因方式的研究领域,并探索性别角色类型与归因方式之间的关系,试图说明双性化是一种比较理想的心理健康模式,旨在对高职学生的心理健康教育起到引导作用。

研究对象、内容及方法

(一)研究对象

从宁波市高职院校中分层随机抽取一年级到三年级学生共216人进行问卷调查。经筛选,剔除无效问卷后共得到有效问卷205份,其中,一年级78人(男生42人,女生36人);二年级73人(男生35人,女生38人);三年级54人(男生28人,女生26人)。被调查学生的平均年龄为19.57±0.87岁。

(二)测量工具

大学生性别角色量表 (CSRI) 该量表由钱铭怡等人编制,以性别刻板印象和社会赞许性为基础,由100个形容词构成。其中,包括男性正性量表(20题),男性负性量表(20题),女性正性量表(20题),女性负性量表(20题)和中性干扰量表(20题)。项目计分是从非常不符合、比较不符合、不清楚、比较符合、非常符合分为l~5点计分,要求被试者根据该项目形容词与自身特点的符合程度选择相应的分数。该量表的内部一致性信度都在0.86以上,信度较高。

大学生归因方式问卷 (ASQU) 该量表由张学军编制,由正性事件和负性事件两个分量表、共16个条目组成。要求被试者以这16个条目作为归因对象,首先假设自己正在经历题目上的情境,找出造成事实发生的一个最主要的原因,然后,对该原因从内在外在性、整体局部性、可控不可控性三个维度进行评判,共分7级评分。低分表示学生对各种生活事件的发生倾向于做出外在的、局部的、可控的归因,高分表示学生对各种生活事件的发生倾向于做出内在的、整体的、不可控的归因。该量表内部一致性信度在0.53以上。

数据分析 对研究结果采用SPSS 13.0进行数据统计分析。

研究结果与分析

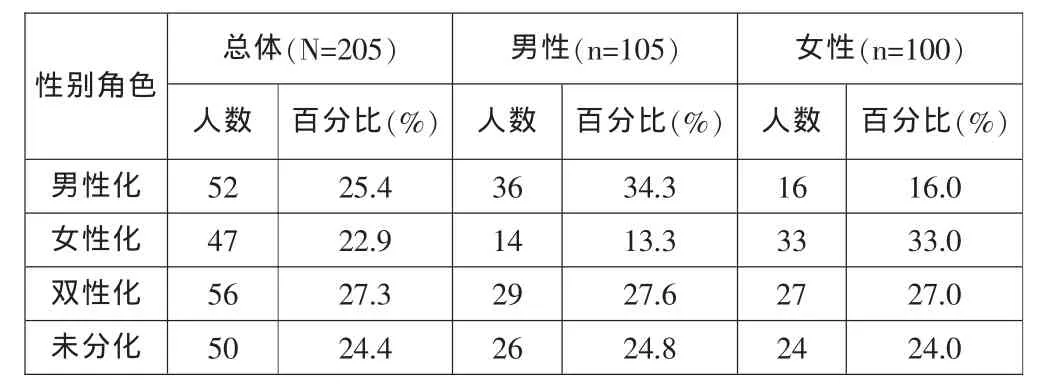

高职男女生性别角色类型的分布 以被试者在两个正性量表上的得分为依据,用司本斯(Spence J T)的中位数分类法划分每个被试的性别角色类型,即计算男性正性量表得分(简写为M)和女性正性量表得分(简写为F)的中位数,统计处理得到高职学生的男女性度得分的中位数分别为3.10和3.15,然后以此为标准,把被试划分为四种性别角色类型:M≥3.10且F≥3.15为双性化类型;M≥3.10且F<3.15为男性化类型;M<3.10且F≥3.15为女性化类型;M<3.10且F<3.15为未分化类型。以上述标准筛选出的人数和比例如表1所示。

表1 高职学生性别角色类型分布表

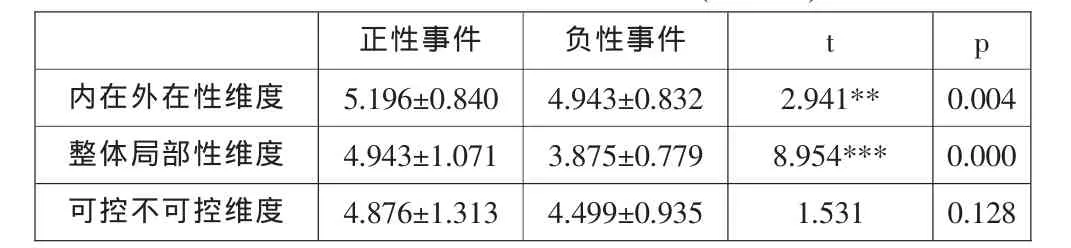

高职学生在正性、负性事件分量表各维度上的得分 从问卷结果中可以看出,高职学生在对正性事件进行归因时,倾向于做出内在的、整体的和不可控的归因;在对负性事件进行归因时,则倾向于做出内在的、局部的和不可控的归因。对正性、负性事件的归因在内在外在性维度、整体局部性维度上存在显著差异。具体情况如表2所示。

表2 高职学生在正性、负性事件分量表各维度的得分表(M±SD)

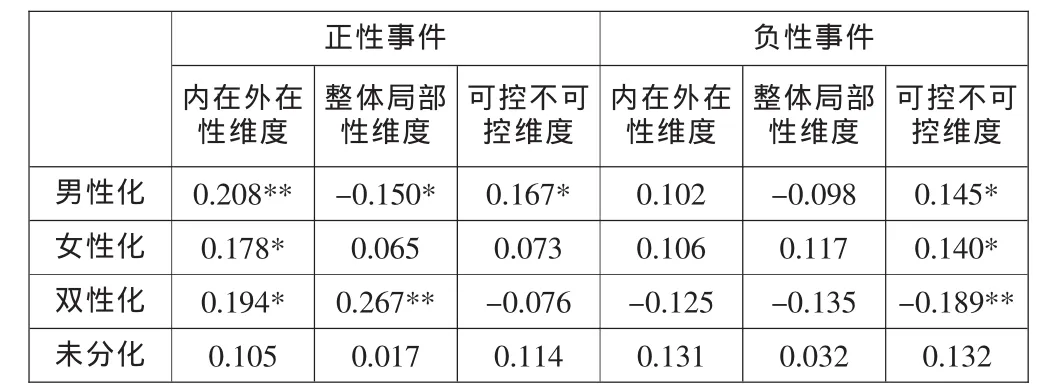

性别角色与归因方式的关系 对正性事件量表、负性事件量表的各个维度得分与四种性别角色类型的得分求相关性。在正性事件上,除了未分化类型,其他类型与内在外在性维度存在显著正相关;男性化类型与整体局部性维度呈显著负相关;双性化类型则呈显著正相关;男性化类型与可控不可控维度呈显著正相关。在负性事件上,男性化类型、女性化类型与可控不可控维度呈显著正相关,双性化类型则呈显著负相关。具体结果如表3所示。

表3 高职学生不同性别角色类型与归因各维度的相关表(r)

讨论

(一)关于高职学生的性别角色类型

从205名高职学生的性别角色类型的分布情况来看(见表1),男生中的男性化类型和女生中的女性化类型均占33%以上,且前者所占比例比后者略大。这表明在高职学生中,传统的性别角色观念对他们的性别角色取向仍起着重要作用,且男生的性别角色刻板化较为明显。男生中的女性化类型和女生中的男性化类型均占14%,这表明在高职学生中存在性别角色互补倾向。在男女双性化类型中,男生多于女生。未分化类型取向的比例男生高于女生。

在四种性别角色类型中,双性化类型的学生在总人数中所占比例最大,其次是男性化类型和未分化类型,女性化类型相对而言要少一点。这说明在高职学生中,双性化类型还是比较普遍的,很多学生同时拥有男女正性的特质。也有一部分学生属于未分化类型,这部分学生欠缺男女两性中积极的特质,因此,在心理健康教育过程中要注重提高这类学生的自我调节和干预能力,培养正性的、积极的自我特质,促使学生健康成长。

(二)关于高职学生的归因方式类型

笔者研究的结果表明,高职学生的归因方式尚存在许多不科学、不合理的地方。如高职学生在对负性事件进行归因时,倾向于做出内在的归因 (如能力)。根据韦纳的归因理论,人们在做出归因之后,会影响到对未来的期望、情绪和成绩,如人们对自己的消极行为结果或对自己所经历的消极行为事件做出内在的、稳定的和不可控的归因是导致情绪和行为问题的主要原因。因此,高职学生的这种归因方式容易导致个体产生羞耻感、自怨自责等不良情绪,影响身心健康。

同时,不论是对正性事件,还是负性事件,高职学生都倾向于做出不可控的归因,而可控性维度涉及的是一个人是否能控制结果。塞里格曼指出:“习得性无助感”的产生与获得“结果是不可控的”失败体验是密不可分的,即无论自己做出怎样的反应,都与结果没有关系,结果都是失败,最后形成“将来结果也不可控”的期待,即在以后的行为中,无论自己努力与否都将面临失败的结果。这种无助感产生后的表现对认知、动机和情绪三种心理成分会产生破坏作用。因此,对教师而言,引导学生建构起合理的归因方式是至关重要。

(三)关于高职学生性别角色类型与归因方式类型的关系

笔者研究的结果表明,高职学生的性别角色类型与归因方式的三个维度存在显著相关性,这说明在性别角色与归因方式之间存在某种联系。

在正性事件上,除了未分化类型外,其他类型与内在外在性维度存在显著正相关,这说明大部分高职学生在正性事件上倾向于做出内在归因,即把成功归因于自己的能力和意志。男性化类型与整体局部性维度呈显著负相关,双性化类型则呈显著正相关。这说明男性化类型的个体在正性事件上倾向于做出局部的归因,而双性化类型的个体则倾向于做出整体的归因。对成功做出整体的归因,更能够使个体产生积极情绪,促进个体前进,因此,双性化类型的个体对成功的整体归因是一种积极的归因。

在负性事件上,男性化类型、女性化类型与可控不可控维度呈显著正相关,双性化类型则呈显著负相关。这说明,男性化类型和女性化类型的个体对失败倾向于做出不可控的归因,而双性化类型的个体则倾向于做出可控的归因。对于失败做出不可控的归因,容易产生失望、挫败等情绪体验,因此,双性化类型的个体对失败的可控归因是一种积极的归因。

另外,双性化类型与正性事件的可控不可控维度、负性事件的内在外在维度和整体局部维度并没有显著相关,但表现出的相关趋势显示,双性化类型的个体反映出的是对正性事件的不可控归因、对负性事件的外部和局部归因,与其他三种性别角色类型相比,都显示出一种积极的归因趋势。因此,双性化类型个体的归因方式更为合理,对促进个体心理健康水平也具有积极的作用。

结论

1.在高职学生中,双性化类型所占比例最高,为31.2%;男性化类型和未分化类型所占比例次之,分别为25.4%和24.4%;女性化类型所占比例最低,为22.9%。

2.高职学生在对正性事件进行归因时,倾向于做出内在的、整体的和不可控的归因;在对负性事件进行归因时,则倾向于做出内在的、局部的和不可控的归因。

3.双性化类型的个体倾向于对成功的整体归因和对失败的可控归因,是一种更为积极的归因方式。

[1]Ashmore R D.Sex,Gender,the Individual.In:Pervin LA ed.Handbook of Personality:Theory and research[M].New York/London:theGuilford Press,1990:487-521.

[2]方俊明.性别差异与两性化人格[J].陕西师范大学学报(哲社版),1996(3).

[3]Bem S L.Gender Schema Theory:A Cognitive Account of Sex Typing[J].Psychological Review,1981(88):369-371.

[4]Bem S L.TheMeasurementofPsychological Androgyny[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,1974(42):155-162.

[5]张学军.大学生归因方式与心理健康、创造性、未来成就能力的相关研究[D].开封:河南大学,2002.

[6]李成齐.大学生归因方式及其与心理健康关系研究[D].上海:华东师范大学,2004.

[7]刘永芳.归因理论及其应用[M].济南:山东人民出版社,1998.