清代桐城麻溪姚氏闺阁诗歌繁兴的文化因素

2013-01-30温世亮

温世亮

(南昌师范学院中文系,江西 南昌,330032)

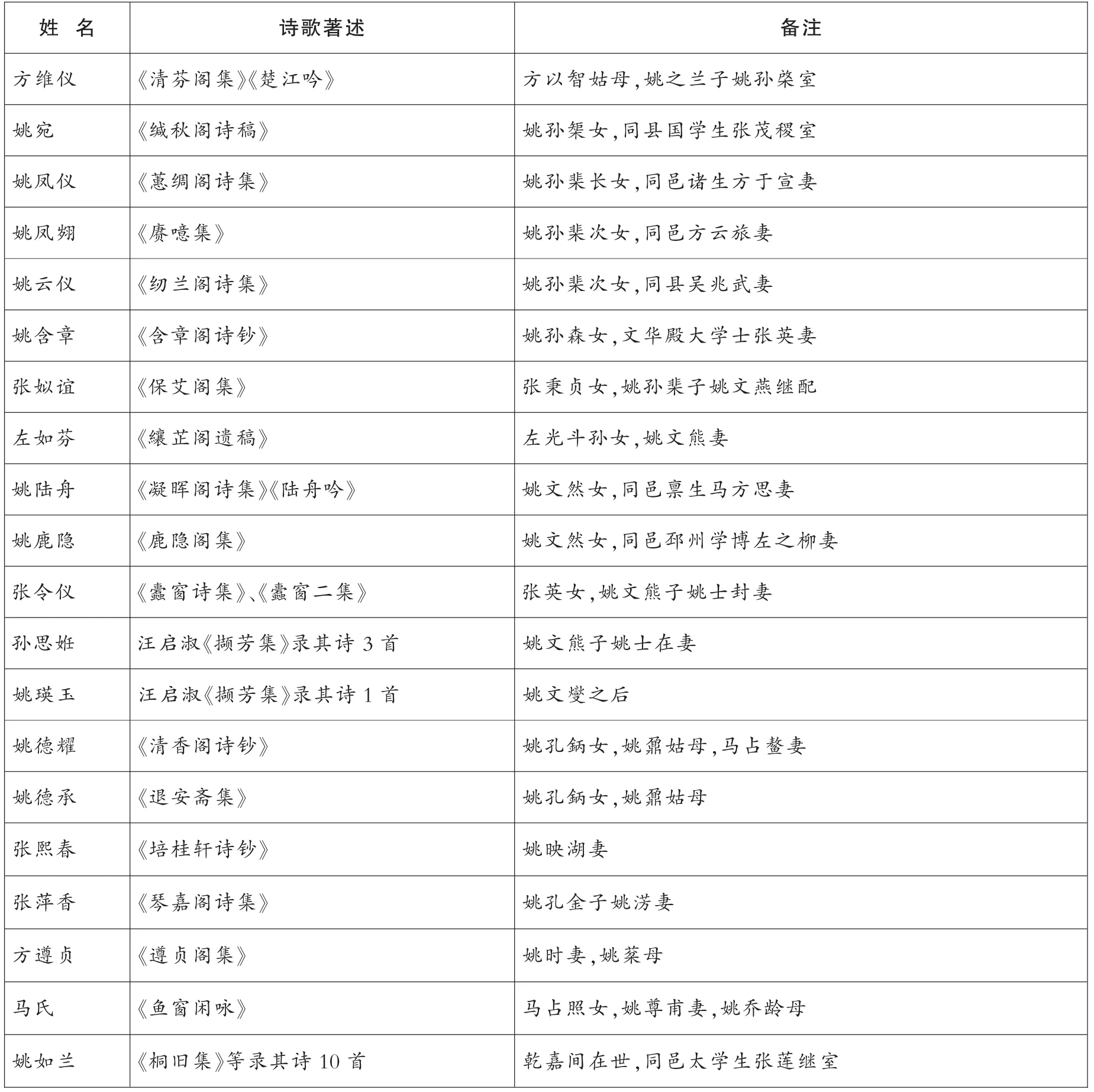

桐城麻溪姚氏是明清时期闻名遐迩的文化望族。于诗一道,麻溪姚氏不仅男性作者代有闻人,如姚孙棐、姚文然、姚范、姚鼐、姚莹、姚濬昌、姚永概,比比皆是,闺阁诗歌也显示出彬彬之盛。据潘江《龙眠风雅》、徐璈《桐旧集》、吴希庸等《桐山名媛诗钞》、光铁夫《安徽名媛诗词征略》、胡文楷《历代妇女著作考》、傅瑛《明清安徽文学妇女文学著述辑考》以及廖大闻《(道光)续修桐城县志》等统计,明清姚氏家族闺阁有着作或有诗作传世者尚有35 人(见附表),其中不乏闺阁诗坛的佼佼者。如明末清初时的方维仪、姚宛,清代中叶的姚德耀、姚卿华,晚清民初时的姚倚云,等等,都是冠盖彤管的扫眉才子,诗歌创作深获贤达之赞誉。从方维仪到姚倚云,姚氏闺秀经历了近三百年的风雨沧桑洗礼,不坠的是那生生不息的书香和绵延不绝的吟咏。就某种意义而言,正是巾帼、须眉共同构筑了姚氏的“一门风雅”,成就了姚氏乃至桐城的诗学之盛。那么,姚氏闺阁何以能出现诗人递兴、诗歌繁荣的景象呢?这无疑是一个值得探寻的话题。概言之,姚氏闺阁诗歌的繁兴绝非是一种偶然,自有其诸多的原因,而平等意识、世族名望、主体情怀等文化因素又是其中最为重要的一些方面。

一、平等意识:麻溪姚氏家族闺秀诗歌繁兴的现实条件

利用家法族规来约束女性的身心至近代依然存在。①艾晶:《论近代家法族规对女性性越轨的制约》,《求索》2012年第3 期。但自明中叶王阳明倡心学之后,个性思想成为一种社会思潮弥漫大江南北,受此风会影响,女性的才情开始越来越为男性文人关注、肯定,相对进步的妇女观亦开始萌芽。晚明时期的叛逆思想家李贽,便站在较为公正的立场抨击以往男女见识有异的陈旧观念,宣扬女性未必亚于男子,为女性求艺学道寻找理由。其《答以女人学道为见短书》谓:

谓人有男女则可,谓见有男女岂可乎?谓男子之见尽长,女人之见尽短,又岂可乎?设使女人其身,而男子其见,乐闻正论而知俗语之不足听,乐学出世而知浮世之不可恋,则恐当世男子识之,皆当羞愧流汗,不敢出声矣。此盖孔子圣人所以周流天下,欲庶几一遇不可得者,今反视之为短见之人,不亦冤乎!②李贽:《焚书》卷1,清光绪三十四年(1908)上海国学保存会铅印本。明末清初时期著名戏曲家李渔亦云:“蓬心不称如花貌,金屋难藏没字碑。”①李渔:《风筝误传奇》卷上,清刻本。极力强调女性不应仅以其容貌取,也应重其才学。更为重要的是,男性作家为才媛树名立传、编选作品较之前代已是过之而无不及,几乎成为一种风潮,而“妇人四德,文章不与,区区篇翰,奚足存录”②陈诗:《皖雅初集》卷14,上海:上海美艺图书公司,民国十八年(1929)铅印本。的传统识见显然受到了时代的质疑和冲击。钱谦益便能摒弃成见,其《列朝诗集》不仅收录了一定数量的女性作品,还为她们立小传以流芳。后出者如邓汉仪《诗观集》、吴蔼《名家诗选》、沈德潜《国朝诗别裁集》等,大抵能延钱氏之绪,其中不乏闺秀的音声和传录。而王西樵的《然脂集》、陈其年的《妇人集》、胡抱一的《名媛诗钞》,及蒋泾西的《名媛绣针》等,则更是专以历代闺秀诗为选,有力地推动了女性诗歌的传播发展。至清代中叶,随着个性思潮的进一步高涨,女性文学的地位得到了更进一步的推扬,吴江名士郭麐所谓“诗人闺秀,亦天地间所当珍重爱惜之物,其有坎坷,亦宜相共存之,无所寸让”③郭麐:《樗园销夏录》卷下,清嘉庆刊刻本。,钱塘才子袁枚所谓“俗称女子不宜为诗,陋哉言乎”④袁枚著,王英志校注:《随园诗话·补遗》卷1,南京:江苏古籍出版社,2004年版,第442 页。,颇能代表那个时代男性文人对闺阁才媛的开明包容的襟抱。正是在这样一种进步意识的推动之下,更多的女性作家有了活跃于诗苑扬扢风雅的机会,“养在深闺人未识”的局面逐渐被打破。

据道光《续修桐城县志》卷3“风俗”条记载:“邑重女训,七八岁以《女四书》、《毛诗》授之读。”由此可见,桐城至迟在明清时期已开始重视女性的文化教育,相对“女子无才便是德”的歧见,这无疑是一种意识的进步。《女四书》谓古代女子蒙学的四种教材,分别指东汉班昭的《女诫》、宋若莘的《女论语》、明成祖许皇后的《内训》和明末鸿儒王相之母刘氏的《女范捷录》。这些书本与《毛诗》一样,应该说都重视伦理道德,以“习礼”为导向。显然,通过《女四书》、《毛诗》的训授,桐城女训的初衷也是为了强化女性“德、言、容、工”一类的大德,但客观上却有助于提高她们的文史诗赋能力和修养。毕竟,无论《女四书》还是《毛诗》,都包含了与文史诗赋相关的文化知识内容,女性自能借助这一“女训”来获取更多的接近文化熏陶的机会,客观上扩大了她们文化接受的范围,这对于推动桐城女性诗歌发展而言同样重要。不过,桐城男性作者对邑中闺秀诗的传播发展的重视更值得我们去注意。在这一点上,明末清初时期的著名遗民诗人潘江颇具代表性。他曾强调桐城“闺阁铮铮雅音与高行并传矣”,在辑录桐城诗人之诗为《龙眠风雅》前后集时,便能突破以往选本多将女性及其作品列于书之末卷的俗套成规,将她们和男性作家并置同列,而且一如男性把她们的名姓和字号标立于传录中。譬如,方维仪与其夫姚孙棨并列一卷,为其传则谓:“方维仪,字仲贤,廷尉公文孝之仲女,姚前甫公之妻也。”⑤潘江:《龙眠风雅》卷16,清康熙十七年潘氏石经斋刻本。改变了以往诗歌选本女性诗人多半有姓无名、或有名无传的做法,显示出一定的平等意识。从一定程度上讲,这一情况无疑为姚氏闺秀接受诗学教育提供了一个相对宽松的地域人文环境。

实际上,作为桐城的文化大族,麻溪姚氏同样重视道德伦理、妇女贞节,但他们所具有的平等意识、民主情怀也表现得甚为突出,几乎成为一种家族传统。十一世姚孙棐对女性才情即不持偏颇之辞,其《亦园全集》卷2《和金阊吴女诗》“俊逸清新两似之,绝无绮语与愁思”、“笔底才华想见之,长吟亦自动春思”⑥姚孙棐:《亦园全集》,清初刻本。云云,便能从实际出发评价“吴女”诗才,而不作贬斥之论,正是因为具有了如此胸襟,他亦时常偕内出游,联吟迭唱于闺门之外,这对于一个深受封建礼教影响的士人而言实在是难能可贵的。姚文然子女几乎享受同等的教育待遇,“天尺楼”、“雁轩”等家园场所即是他的长女姚陆舟、次女姚鹿隐接受异姓塾师张度(字若龄)教诲的历史见证,这在他的《张龄若五十寿序》⑦姚文然:《姚端恪公文集》卷13,清康熙二十二年姚士塈等刻本。一文中有较为详细的描述。延师于家中对在室女子进行教育的闺塾,虽最迟在明初仕宦家庭中已经出现,但受传统思想的禁锢,这种做法即便到了明末也并未被世人真正地接受,甚至受到社会之嘲讽,认为如此之举有失人伦和女贞①参见罗时进:《中国妇女生活风俗》,西安:陕西人民出版社,2004年第2 版,第60 页;李圣华:《冷斋诗话》,上海:上海古籍出版社,2007年版,第346 页。。由此看来,姚氏在对待女子教育上所体现的平等意识确已走在了时代的前列,而后辈又多能以此为则。如乾隆间,姚孔鋠组织“真率会”,便携女姚德承及两女侄入会相从,其《朴懋堂燕集歌》②姚孔鋠:《小安乐窝诗钞》卷5,清乾隆23年刻本。描述了当时男女同台唱和行吟的情景,云:“我家贤道韫(按:此指姚德承),林下风朗然。课儿有馀暇,与我相周旋。肩随两女侄,霜华上髩鬟。……”又姚鼐一生执守“程朱”理学,为诗文紧扣“义理”,很容易被人们理解为封建礼教的卫道者,但在对待女子才情这一问题上,他并没有完全被贞洁孝道的成规所囿,却表现出大度宽容的一面。在《旌表贞节大姊六十寿序》中,他极力倡导男女平等,说:“贵贱盛衰不足论,惟贤者为尊,其于男女一也。”③姚鼐:《惜抱轩诗文集·文集》,上海:上海古籍出版社,1992年版,第122、121、122 页。在《郑太孺人六十寿序》一文中又称:

儒者或言文章吟咏非女子所宜,余以为不然。使其言不当于义,不明于理,苟为炫耀廷欺,虽男子为之,可乎?不可也。明于理,当于义矣,不能以辞文之,一人之善也;能以辞为之,天下之善也。言为天下善,于男子宜矣,于女子亦宜矣。④姚鼐:《惜抱轩诗文集·文集》,上海:上海古籍出版社,1992年版,第122、121、122 页。

公然宣扬文章吟咏男女皆宜这一与时代相悖之论,姚鼐的平等意识无疑是值得肯定的。而受知于族祖姚鼐的姚柬之则又是其中的典型。在为上元涂氏的《澹静楼诗集》作序时,姚柬之便称:“题《澹静楼集》,匪独以彰孺人之诗,亦使天下为女子之父兄者知女子知文可以为君子,未必不贤于不知文者也。”⑤姚柬之:《伯山文集》卷6,《题澹静楼诗集序》,清道光二十八年内乡王检心刻本。

江南才女骆绮兰《听秋馆闺中同人集序》尝言:“闺秀幸而配风雅之士,相为唱和,自必爱惜而流传之,不至泯灭。”⑥胡文楷:《历代妇女著作考》,上海:上海古籍出版社,2008年版,第939 页。姚氏一门的平等意识,也从家族男性努力为家族女性整理、刊刻诗歌作品,使她们的作品得以流传的实际中体现出来。如姚文熊(字非庵)之妻左如芬喜吟咏、好为诗。逝后,姚文熊不仅悉心为其整理、编撰遗稿,而且索序于当时的诗坛名宿毛奇龄、吴应辰、陈山堂等人⑦毛奇龄有《纕芷阁遗稿序》,其中有言:“余与吴子应辰、何子卓人、吴子征吉、陈子山堂,皆以文字知于非庵夫子。……若夫《纕芷阁集》,固向所什袭,不屑为一二俗人道者耳。一夕,忽手编是编,嘱余数人序跋,并谋得良劂工付梓。”见左如芬:《纕芷阁遗稿》卷首,康熙刻本。,使左氏《纕芷阁遗稿》得以最终流传。他如姚士封为其妻张令仪编辑《蠹窗诗集》,姚乔龄为其母亲马氏编辑《鱼窗闲咏》,姚棻为他的从姑姚德耀《清香阁》作序,等等,可以说都是极好的事实依凭。

姚鼐曾指出:“吾族夙有形家之说,曰‘宜出贵女’……然余以为吾族女实多贤,其待其富贵而后重邪?”⑧姚鼐:《惜抱轩诗文集·文集》,上海:上海古籍出版社,1992年版,第122、121、122 页。那么,姚氏闺秀到底是先“贵”后“贤”,还是先“贤”后“贵”呢?其实,通过上述的言辞,我们大致可得出这样一个结论:女之“贤”固然不可漠视“贵”的存在,而宽松的时代、地域文化环境以及姚氏男性家长的包容胸襟在一定程度上也为姚氏闺秀名才媛的成长提供了一个良好的文化氛围。她们也因此具有了更多的接受文化教育的机会,可以较为自由、自觉地参与到诗歌吟诵的行列中来,在更为广阔的范围中开展她们的风雅活动,具有了更多提高自身诗艺才能的可能。

二、世族名望:麻溪姚氏家族闺秀诗歌繁兴的成长环境

任何事物的发展都离不开一定环境的熏染、滋润。彭俪鸿《琴清阁词序》有言:“大江之南,闺阁多秀,由来久矣。若乃中朝世系,名媛令族,翩如织锦之才,婉若非鸾之貌。生小侍侧,妙解琴声;二弦长成,问名能赋。《玉台》一体,灵珠抱其径寸,慧业具于三生者,尤可得而言焉。”⑨杨芸:《琴清阁词》卷首序,清嘉庆十九年刻本。闺秀名媛多出“世家”、“令族”,大致符合历史事实。而世家出名媛也绝非是一种历史的偶然,与其家族良好的文化氛围密不可分。

在中国古代社会中,女性文化知识的获得相较男性而言有其明显的局限性,她们更多的是处于一个相对封闭的家族环境中接受文化教育,进行思想交流。然而,即便是颇显禁锢的文化环境也并非是所有女性都可以随意接触得到的,家庭贫富等现实原因所造成的接受教育不平等的事实又决定了“令族”、“世家”在累世相承的文化积蓄中具有了更多的营造文化教育环境的实力和可能。为此,令族之女相对于那些出身贫微的女子便有了更多的厕身于文化序列的机会。对古代大家闺秀何以能以诗传名于世,清代才女沈善宝的一段现身说法具有极强的引证价值,她说:

窃思闺秀之学与文士不同,而闺秀之传又较文士不易。盖文士幼即习经史,旁及诗赋,有父兄教诲,诗友讨论,闺秀则无文士之师承,又不能专习诗文,故非聪慧绝伦者,万不能诗。生于名门巨族,遇父兄、诗友知诗者传扬尚易;倘生于蓬荜,嫁于村俗,则湮没无闻者不知凡几。①沈善宝:《名媛诗话》卷1,清光绪鸿雪楼刻本。

而近人冼玉清《广东女子艺文考》自序中一段论述女子作家成长之因的相关言辞,同样值得重视。他说:“其一,名父之女,少禀庭训,有父兄为之提倡,则成就自易;其二,才士之妻,闺房唱和,有夫婿之点缀,则声气相通;其三,令子之母,侪辈所尊,有后世为之表扬,则流誉自广。”②冼玉清:《广东女子艺文考》卷首,长沙:长沙商务印书馆,1941年版。应该说,沈、冼之言较为全面地归纳出构筑世家大族文化环境的几大关键因子:即“父兄”、“诗友”、“师承”、“才士之妻”、“令子之母”。

作为清华望族,麻溪姚氏不仅有着深厚的文化积淀,又具备了相对平等的民主意识,这不仅为家族女性提供了接受文化熏染的条件可能,也赋予了她们一定的接受文化教育的权利。其实,前面所言及的“父兄”、“诗友”、“师承”、“才士之妻”、“令子之母”等构成世家大族优越文化环境的因子,在姚氏一门可以说是无所不备。若“名父”、“父兄”,从清初的姚孙棐、姚文然父子,到乾嘉时的姚范、姚鼐叔侄,再到晚清时期的姚莹、姚濬昌、姚永概祖孙三代,非进士即举人,非文士即学者,自是不乏其人。具体而言,姚孔鋠《小安乐窝诗钞》中便有多首与家族闺中姊妹同堂赋诗或教习女儿姚德承读诗、作诗之法的诗篇,如卷1《对雪示十女姚德承》、卷2《冬日无雪,苦雨不能出户,时十女德承方十二岁,学赋古诗一章,颇有风味,因点定毕,即次其韵》、卷12《与宝云、素馨、佩芳诸姊妹小集》等便是。而姚倚云诗文成就的获得,与其父亲姚濬昌、母亲光氏、兄长永概等的教益密切相关。姚永概《蕴素轩诗稿序》所云“妹倚云,顾好读书,日取经史古文诵之,遇有疑滞,就询父兄,为讲说,辄豁然”③范当世:《范伯子诗文集》,上海:上海古籍出版社,2003年版,第621 页。,徐昂《范姚太夫人家传》所云“太夫人幼从母氏光知书,十龄母殁,与伯闲(永楷)、仲实(永朴)、叔节(永概)主昆弟侍其父(姚濬昌)山中,朝夕承训迪于层岩飞泉间,诗意满前,吟兴益滋”④范当世:《范伯子诗文集》,上海:上海古籍出版社,2003年版,第621 页。,都是非常重要的文献依据。而从现存的诗文作品中,我们也不难找到一门之内父子妻女唱和切磋的现场情景,姚濬昌《春霁一首戏效倚云诗境,示令和之,兼邀无错同作,示三儿子》、《夜坐书怀示倚云》⑤姚濬昌:《幸馀求定稿》卷12,清光绪17年刻本。等诗,便是佐证。

注重文化选择是姚氏婚姻的重要特点,这很大程度上决定了“才子佳人”珠联璧合的事实在姚氏家族会成为一种可能。事实上,姚氏一门夫妻诗人联袂唱和的现象屡见不鲜。闺阁唱和中较有影响的有张茂稷、姚宛夫妇,姚文熊、左如芬夫妇,马占鳌、姚德耀夫妇,范当世、姚倚云夫妇等。姚宛自小喜诗书吟咏,“年十五归茂稷,闺中唱和,如良友焉”。姚宛遗存诗23 首中便有6 首实名为夫妻唱和之作,如《小年夜同子艺侍饮北堂限韵》云:

两两青春伴,依依白发前。灯花开半夜,爆竹送残年。换酒黄金钏,题诗白玉笺。羹汤亲手作,频到小厨边。⑥潘江《龙眠风雅》卷20“姚宛”条。颇见夫妻诗酒风流的欢快情景。姚文熊以诗词知名于时,其妻左氏如芬聪慧机灵,入嫁后便随其学诗,文熊《纕芷阁遗稿序》载其事:“内子梳裹之外,益肆力于书史,从予学诗,一学即工,斯固其天资之颖异,亦其渐渍陶淑之情深也。”①左如芬:《纕芷阁遗稿》卷首序,康熙刻本。姚德耀,少受诗赋之教,于归后与丈夫马占鳌师友唱和,其从侄姚棻《清香阁诗钞序》谓其“素娴内则,性喜为诗。归扶风马氏望族,宜人躬秉诗体逮事舅,以孝养闻,而闺阁中唱随歌咏,互相师友,不减梁孟”②马树华:《桐城马氏诗钞·清芬阁诗钞》卷首序,道光十六年可久虚斋刻本。。关于姚倚云,姚永概《蕴素轩诗稿序》有言:“予兄弟因从事吟咏,妹(姚倚云)亦与焉。……其后先考莅故任,肯堂(当世)来就婚,夫妇相得甚,闺中唱酬,如故琴瑟。”③范当世《范伯子诗文集》,第621 页。由此看来,姚倚云作为晚清闺阁诗坛之奇葩,其诗艺的精进除却父母兄弟的教益之外,自有其丈夫范当世的一份功劳。

他如姚孙棐伉俪并蒂联吟,诗酒文会无虚日;张姒谊从夫姚文燕学诗,“闺门以内,肃肃雍雍,诗简芑口,唱之乐无间”④潘江《龙眠风雅续集》卷7“张氏姒谊”条,清康熙二十九年潘氏自刻本。,都是“闺房唱和”涵养诗心、培育诗艺的重要例证,而这样的情形在姚氏家族中实是不胜枚举的。概而言之,生活在这样浓厚的文化环境之中,姚氏闺门中人所具有的文化潜质是很容易被激活,她们的诗艺才干也因此得以提升,也不难为时代社会所认识、所接纳。

三、主体情怀:麻溪姚氏家族闺秀诗歌繁兴的动力保障

其实,除了社会、家庭的推扬,女性自身主体情怀的提升同样成为麻溪姚氏闺阁诗歌繁兴的重要保证。

一般认为,中国闺秀诗人的出现最早可追溯至上古时期的涂山氏之女和娀氏之女。但长期以来受“内言不出于阃”思想的桎梏,男性一直占据着话语霸权,女性创作才能被搁置一边而未得到应有的重视,成为男性文学的附庸。明清以降,受个性思潮的影响,女性敢于从闺内走向闺外,各种女性文学群体如吴江沈氏、蕉园七子、随园女弟子等应运而生。与此相应,一系列女性参与编撰的文学选本亦接踵而出,如《名媛诗纬》、《闺秀集》、《国朝闺秀正始集》等作品都是女性心血的凝注。可以看出,才媛已然以自觉的姿态出现在操选政者的行列中,力求在诗文传播中占据应有的位置。不可否认,无论是众多女性诗群的出现还是大量女性编撰的选本的诞生,都不可能完全脱离传统道德的羁绊,依然留存着封建礼教沾染的印痕。但闺秀诗人那种自我肯定的态度也开始越来越清晰地呈现在人们的视野中,显现出一定的主体自觉。如清初名媛王端淑谓:“予品定诸名媛诗文,必先扬节烈,然后爱惜才华,当于海内共赏此等闺阁。”⑤汪端淑:《名媛诗纬初编》卷12“方维仪”条,清康熙间清音堂刻本。在《国朝闺秀正始集》中,才女完颜恽珠更是对传统的偏识提出了质问,谓:

昔孔子删诗,不废闺房之作。后世像先生每谓妇人女子职司酒浆缝纫而已,不知周礼九嫔掌妇学之法,妇德之下,继以妇言,言固非辞章之谓,要不离乎辞章者近是。则女子学诗,庸何伤乎?⑥恽珠:《国朝闺阁正始集》卷首“弁言”,清道光11年香红馆刻本。

桐城的闺阁诗苑,同样受到这股思潮的影响。明清桐城闺阁吟咏,乃发倡于桂林方氏姊妹,而作为姚门中人,方维仪的言行在自我主体意识提升上又最具典型。方维仪少好诗书,“有丈夫志,常自恨不为男子,得树事业于世”(方以智《清芬阁集跋》)⑦方以智:《浮山集》文集前编卷2《稽古堂二集》(上),清康熙此藏轩刻本。。一方面,她以为闺秀扬名之目的而作《宫闺诗史》。从文学史的演进历程来看,为闺阁诗作史,方维仪堪称前卫,表现出巾帼不让须眉的风范。其《宫闺诗史》虽不见存于世,但从钱谦益《列朝诗集小传》、朱彝尊《明诗综》等评述中依然可以认识其编撰目的。前者谓维仪“删《古今宫闺诗史》,主刊落淫哇,区明风烈,君子尚其志焉”①钱谦益:《列朝诗集小传》,上海:上海古籍出版社,2008年版,第736 页.,后者则言其“以文史当织饪,尚论古今女士之作,编为《闺阁诗史》,分《正》、《雅》二集。主于昭明彤管,刊落淫哇,览者尚其志焉。”②朱彝尊:《明诗综》卷85“方维仪”条,清文渊阁四库全书本。“昭明彤管”和“刊落淫哇”,实际昭示了方氏无所顾忌地为才女传香、弘扬女性文学的意识和职志,而绝非仅仅出于一己之愉悦,或者说一时之消闲。另一方面,方维仪亦能身体力行,敢于冲破传统之限,走出深闺,以文史为趣尚,积极组织或参与各种诗酒文会,甚至招集家庭姊妹方孟式、方维则以及眷戚吴令仪、吴令则、姚凤仪等缔结名震一时的“名媛诗社”,与桐城闺秀互为师友。而维仪读书地“清芬阁”、方氏之“心远楼”、姚氏之“亦园”③潘江:《龙眠风雅》卷16“方维仪”条有《暮春伯姊召登心远楼同诸美人宴饮玩月》、《戊寅随母楚养得娣倪太夫人书赋以寄赠》,其中后者有句云:“忆昔亦园常欢聚,牡丹台畔庭幽禽。”,也都成为她们雅集吟唱的集合点。

事实上,方维仪等桐城前代闺秀的诗学举动,也成为其后辈效法的楷式。她们已经不再满足于闺阁斗室的自娱自乐、自怨自艾,以一己幽情为生发的原点,而要求走向更为广阔的吟咏天地,吐露心声。譬如姚孙棐之女姚凤仪、姚凤翙姊妹,均受学“清芬阁”。姚凤翙少承伯母方维仪之教,授以“经史、诗赋、书画之学”,含英咀华,深得风人之旨。她不仅自制《赓噫集》,并主持“西园之会”,其《同叶妹夜话,因忆同盟诸姊妹存亡聚散,感赋一律,索诸姊妹和之》一首,颇让人想见当时闺门中人迭主齐盟的情形。兹录如下:

忆昔西园会,相期松柏心。沧桑更世事,存没念知音。性懒居同癖,交疏情愈深。雁行何日聚,搔首一长吟。④潘江:《龙眠风雅续集》卷21“姚凤翙”条。

而姚文燕之妻张姒谊,更是深受维仪的耳濡目染。桐城闺秀诗人吴坤元《保艾阁诗钞序》谓:“吾里姚母张夫人与予有中表之谊……非濡染典故、规抚昔贤,原本于司马工部之教,而炉锤纫兰、清芬之学,焉能诎拊搏升,令人一唱三叹而不能已耶!”⑤傅瑛:《明清安徽妇女文学著述辑考》,合肥:黄山书社,2010年版,第268 页。作为姚门闺范,姚德耀亦能祖武前式,学为吟咏,且敢于冲破闺阁之限阙,与里中姊妹唱酬讽咏发露性情之真,故姚棻《清香阁诗钞序》谓:“(姚德耀)与吾母(方遵贞)唱和诸什,发于性情之间,虽间隔数千里,赠答往还无异几席间。”他如姚含章的“含章阁”、姚陆舟的“凝晖斋”、姚素的“绘后阁”、姚倚云的“蕴素轩”,等等,留下了太多的风雅音声,无不是姚氏一门闺秀角艺诗苑的缩影所在。

另需指出的是,姚氏闺秀唱酬不仅打破了闺阁之限阙,甚至还逾越了家族、地域乃至性别的鸿沟。明末清初时期,她们已经与邑外名媛羽书往还、互为师友,方维仪《赠新安吴节妇》、姚凤翙《次梁溪女子原韵》等便是明证。至清中叶,此一倾向有了深入的迹象,如姚德耀随夫马占鳌泉河别驾任上之时,更与才女完颜董兰芬诗书往来无间,“因缔盟好,以姊妹称”(完颜董兰芬《清香阁诗钞序》)⑥马树华:《桐城马氏诗钞·清香阁诗钞》卷首。。更为重要的是,她们甚至开始与族外男性交相唱酬,如姚检吾之妻张凝《和马庆旋先生咏柳原韵》、《和吴岳青先生闺情原韵》等作品,便是这一情形的见证。进入晚清,随着女性意识的进一步强化,女性之间、男女之间的唱和声更是不绝于耳。在姚倚云《蕴素轩诗集》中,若《次夫子和李伯行唐花韵》、《通夫子和顾延卿见贻原韵》、《用韵赠刘秋水,兼示阮绩青》、《和易仲厚见赠原韵》之类的作品,俯拾即是,那种挣破封建传统桎梏的胆识和勇气益发鲜明。

在明清以前,诗会雅集、吟咏唱和更多是属于男性作家的风雅之举,女性以这样一种方式来角胜显名于坛坫者并不多见。就某种意义而言,由单纯的个体吟咏到具有一定规模的群体创作,这正是闺秀主体意识提升的重要标志之一。总之,自明末清初以来,方维仪及其他姚氏母女、妯娌、姊妹、姑嫂,自觉主动地开展各种诗学活动,扩大了自己的诗事范围,展示出一定的自作主宰的情怀,自是姚氏家族乃至桐城闺秀诗歌兴盛发展的重要因素之一。

四、结 语

麻溪姚氏闺秀不仅诗人众多,诗歌卷帙浩繁,而且时间跨度长,自明末至民初绵延三百年,其中也不乏占据闺阁诗坛地位的角色。综而言之,这一时段的麻溪姚氏闺阁诗歌的繁兴,既是时代、地域以及家族文化沾溉的的结果,同时也留下了闺秀们自觉奋争的印痕。作为麻溪姚氏家族文学的重要一翼,姚氏闺阁诗歌无疑是姚氏家族、桐城乃至明清时期闺阁文学的重要组成部分,其兴盛的过程堪称一部浓缩的清代闺阁诗歌发展史,可视为审视探究明清时期中国古代闺阁诗歌的重要个案。如果更深一层讲,麻溪姚氏闺阁诗歌兴盛,实际也是文学因素、文化因素和社会因素交相作用下的结果,显然具有多重的价值意义,为解读女性、解读家族历史、解读时代文化提供了一个重要的窗口。

附录:姚氏闺秀诗歌著述简表

姚素 《绘后阁诗草》 姚孔金子姚淓之女,张曾虔甥女姚卿华 《霞晖阁吟草》 张英曾孙张元端妻姚若衡 《香红阁诗草》、《香红阁词》 姚鼐曾孙女,姚莹族弟姚保申之女张凝 《宝素堂诗集》 姚检吾妻姚鉴含 《浣愁轩诗集》 姚检吾、张凝女,赵伯衡妻张采儒 《辍绣阁诗集》 姚虎侣妻吴锦苏 《蕙窗诗集》 国学姚似倩妻,诸生姚典赓母张柔嘉 《桐山名媛诗钞》录其诗4 首 诸生姚典赓妻姚浣薇 《桐山名媛诗钞》录其诗4 首 邑人张杞田妻姚怡敬 《桐山名媛诗钞》录其诗1 首 诸生姚典赓女姚珮蘅 《姚华阁吟笺》 汪正堃妻姚秀儒 《绣馀阁诗草》 诸生姚子敬女,同县张子宽室姚芙卿 《绣余诗》 姚鼐曾孙女,同邑方传尹妻姚绮霞 《绮霞诗草》 姚超恒(回夫)女,邓伯卿妻姚倚云 《蕴素轩诗》《蕴素轩词》《沧海归来集》 姚莹孙女,姚濬昌女,姚永朴、姚永概妹,南通州范当世继室