《说文解字诂林》收书分类研究

2013-01-29李福言

李福言

(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072)

《说文解字诂林》(以下简称《诂林》),丁福保编,刊于1928年。该书汇辑以往研究《说文》的专著、单篇论文以及其他著作中论及《说文》的材料,资料详备,征引丰富。检一字而众说毕备,可谓许学渊海。笔者以《诂林》收书分类为切入口,研究收书特点,探讨《诂林》性质。

一、收书分类研究

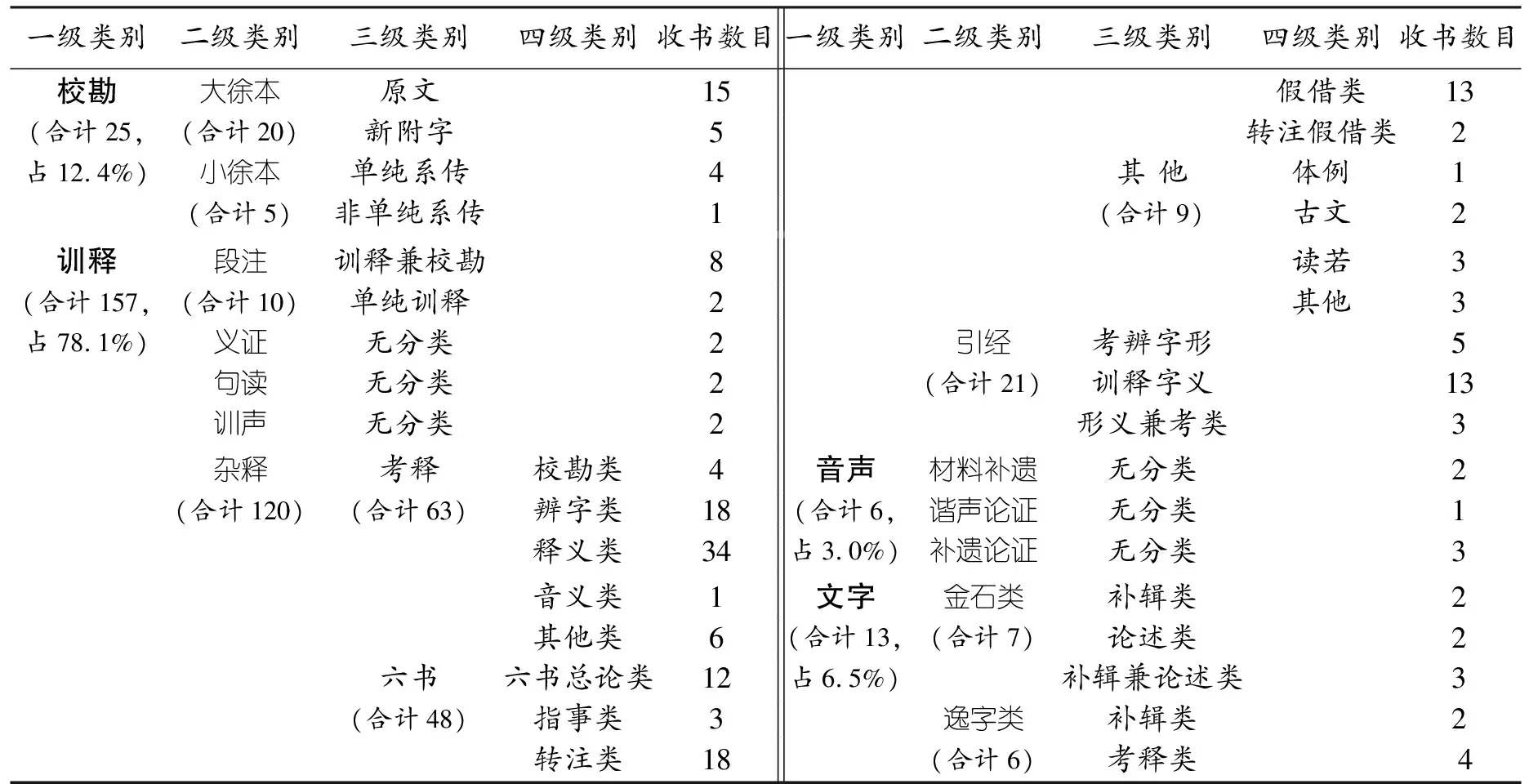

丁福保在《诂林》序言中说,《诂林》征引书目达182种,计一千余卷。但经笔者仔细核对,实际数目要多出19种,即共有201种文献,且主要分布在转注、假借类里。漏录原因,可能是数量庞杂造成。笔者将这201种文献按性质分成校勘、训释、音声、文字四个大类,每个大类里又分出各个小类(次级),分其所当分,进而统计每类文献数目及所占比例(《诂林》收书分类情况见表1),探讨其特点,最后综合考察《诂林》的性质与特点。

校勘类是对《说文》文本异文、讹误情况进行研究的书目,共有25种,占总书目的12.4%。主要包括对大徐和小徐版本的校勘与研究。

表1 《说文解字诂林》收书分类表

大徐本文献主要指对徐铉本《说文》的校勘整理,有20种。小徐本文献主要是对徐锴本《说文》的校勘和整理,分量比大徐本文献少,有5种。小徐本少的原因是,篇简残缺,流传较少;而徐铉本《说文》后成为官方定本,最为盛行,对其研究整理的也较多。在大徐本20种文献中,有15种是对大徐本原文进行的校勘整理,他们或对其讹误进行考证,或聚数本重新校正,或对前贤故友著作考证。发凡起例,多有正见。另有5种是对大徐本新附字的整理。对于新附字的来源,这些学者多坚持钱大昕的说法,认为是徐铉奉宋太宗诏而增入,并力辨正俗通假。这对考察“古今雅俗之别,经典异同之处”,多有贡献。在小徐本5种文献中,有4种是对小徐本的单纯校勘。他们多以小徐不同版本的校勘考异为主,旁据群书,实事求是,兼下己意,以冀恢复小徐本真面目。其校勘结果,多有可取。有一篇为非单纯系传类校勘,主要是对大小徐异同进行整理,即近人田吴炤的《说文二徐笺异》。田氏对大小徐异处,先胪列出来,后引据群书,疏通证明。

训释大类书目量最大,占总书目的78.1%。可根据训释性质分为6个小类,即段注类、义证类、句读类、训声类、杂释类、引经类。训释性质只是笼统来说,具体而言,前4类即《说文》四大家,杂释类内容驳杂,比重最高,引经类主要讨论《说文》引经问题。

段注类10种文献可以分为两部分,一类是训释兼校勘类,即训释为主兼有校勘的性质,丁氏收有8种著作;一类是单纯训释,丁氏收有2种著作。训释兼校勘类著作以段玉裁《说文解字注》为中心,段注以徐锴本为主,校勘订正,由声音通训诂而《说文》明。段注不少地方勇于自信,后人匡定不少。其中如钮树玉的《说文段注订》,钮氏首先指出段注与许书的六点不同,后述自己研究《说文》之方法,即以《玉篇》等书校正《说文》。如“捲”字,“《国语》曰有捲勇。(段注)云:《广韵》引《说文》‘有’上有‘子’字。《说文段注订》云:按‘子’字当不误。然《系传》《韵会》作‘予’,《篇》《韵》并同。”[1]11948其他著作如邹伯奇的《读段注札记》,从理论上总结段注之失,亦有可观之处。单纯训释类有2篇文献,即徐承庆的《说文解字注匡谬》和徐灏的《说文解字注笺》。他们可谓段氏诤友。其考辨段注得失,援引经传字书韵书等,兼下己意,多有可采之处,但亦有嗜博太过,杂揉群书,强事会通之嫌。

杂释类内容驳杂,笔者将其分为三个次类,即考释类63种、六书类48种和其他类9种。

考释小类又可根据性质分为5个次类,即校勘类4种,辨字类18种,释义类34种,音义类1种,其他类6种。

校勘类文献对深入认识《说文》形义关系很有助益。此处的校勘不同于前面所论的校勘,这里的校勘兼有训释作用。如钱坫的《说文解字校诠》,他在《凡例》中说,“校毛斧扆刊本之误,校宋本徐铉官本之误,校徐锴系传本之误,校唐以前本之误,诠许君之字只应做此,不应以旁解仍用而使正义反晦,诠许君之读如此,而后人误读,遂使误读通行,而本音反晦,诠经传只一字而许君有数字,诠经传则数字而许君只一字。”[2]校而诠释。

考释字义类有34种文献,这些文献多非专书考释,只以其中单篇论文的形式考论《说文》字义,探讨本义、借义、引申义等问题,兼论形义、音义关系。方法多以引据文献,疏通证明为主。如潘任的《说文粹言疏证》,主要对《说文》中的某些字义援引经传,重新解释。如“鬼”,“人归为鬼,从几 象鬼头从厶,鬼气贼害人故从厶。潘任按:《礼记·郊特牲》云:魂气归于天,形魄归于地。《祭义》云:众生必死,死必归土,此之谓鬼。骨肉毙于下,阴为野土,此人身之归于土也。朱子《中庸注》云:以一气言则至而申者为神,反而归者为鬼。此言归乃统言二气之归。《尔雅·释训》:鬼之为言归也。郭注引尸子:古者谓死人为归人。《左传》‘子产曰:鬼有所归,乃不为厉’,《礼运》:列于鬼神。郑注:鬼者,精气所归。《风俗通》云:鬼者,归也。精气消越,骨肉归于土也。此但言人身之归土而朱子必云二气者,以人禀天地之中以生,中即此阴阳之气,气禀则人生,气散则人死,然人死则此身犹为阴阳之气所成,故葬于地下,阴为野土,故云反而归者也。”[3]援引数种经传对《说文》“鬼”字解释,以求圆通。

音义类只有一种,即章太炎《文始》。它以《说文》为材料,另辟蹊径,创发理论,探求汉字变易孳乳之由。兹不赘述。

其他类内容驳杂。有的探讨体例,有的探讨与《说文》有关的古文字问题,有的探讨《说文》读若问题等等,多有可观之处。试以读若小类说明。读若小类只有3篇文献,但价值不可忽视。段玉裁曾论及读若,认为读若与读如都是拟其音,即注音。而这三篇文献丰富了对读若性质的认识。如陶有铭的《释说文读若例》和金毂元的《释说文读若例》。他们总结读若条例,并举例解释,又探讨读若变例。而叶德辉的《说文读若字考》意在通过考订读若发现文字、声音的本原,发明文字通假原因,进而利用读若读通古书。

六书类可分五个次类,即六书总论类12种,指事类3种,转注类18种,假借类13种,转注假借类2种。

六书总论类主要考察六书的定义、次序、体例、性质等。如江声《六书说》、胡韫玉《六书浅说》等多有发明,对深入研究六书性质与特点很有意义。

指事类指章绍曾、胡朋、徐嘉言的《六书指事说》。主要研究指事的性质、指事与其他造字法的区别、指事在六书中的次序等。

假借类有13种。从中可见学者对假借性质的论说言人人殊。有的从假借性质入手,认为假借是造字法;有的认为是用字法;有的遵从许慎说,不区别造字和用字等。

转注假借类即胡琨的《六书假借转注说》和刘昌龄的《说文假借转注说》。他们主要针对某一学者的论述,或演绎,或修正。其性质与别的著作不同,因此另立“转注假借类”。

其他类主要从《说文》体例、读若、所引古文等方面研究《说文》。收书不多,但对认识《说文》性质有帮助。

引经类有21种。主要是考证《说文》所引经文的字形字义问题。具体又分三个次类,即考辨字形、考释字义和形义兼考类。

考释字义类有13种。或“由文字以究声音,由声音以通训诂”;或以经证字,以字证经;或以许证许,对探讨本义以及意义演变很有启发。如陈瑑《说文引经考证》,“(《说文》)揫,束也。《诗》曰:百禄是揫。(陈瑑案)今作遒。传云:聚也。《尔雅》:揫,聚也。《释文》云:揫,郭音遒。《说文》:遒,迫也。《广雅》:遒,急也。又云:遒,迫也。《楚辞·招魂》:遒相迫些。注遒亦迫也。本部揂,聚也。义皆与束相近,揫、遒声同义亦不异。”[1]11838陈瑑援引经传训释,认为今《诗》“遒”字与《说文》所引《诗》“揫”字,声同义亦不异。

兼释类只有3种,但价值不可忽视。众所周知,《说文》引经与今本异处多在文字,文字异,意义便不同。这些学者征引经史,考证形义,以求相异之因,进而指出以诂经之法考《说文》引经的局限性。《说文》是字书,不是解经书,字书多求本义,贵圆;解经书多求经义,贵专。不可拘泥,不可泛滥。这些探讨对正确认识小学书与解经书之不同很有意义。

谐声类根据性质可分为三种,一是材料补遗类,有2种,即宋保的《谐声补逸》和毕沅的《说文旧音》;一是谐声论证类,有1种,即陈立的《说文谐声孳生述》;一是补遗兼论证类,有3种,即胡玉缙的《说文旧音补注》、苗夔的《说文声订》和邓廷桢的《说文双声叠韵谱》。这六种文献,虽系之以谐声类,但具体性质多不同。有的侧重补遗,“以还许君之旧,正徐氏志失”;有的侧重论述;有的兼斯二者,聚相校勘,阙疑求是,“因义以求声,知义之出於声,而声以正;知声与义之相比附而古音以明,知许书之双声叠韵鉴鉴如此,而群经之双声叠韵无不可读”[4]。这些著作对研究音义关系,探讨古音问题有帮助。

文字类有13种。可分为两小类,一是金石小类,一是逸字小类。

金石小类,有孙诒让《古籀拾遗》等7种文献。这些著作或补辑或论述,或兼斯二者,“定文字之本形,审六书,窥制作之源”,考论文字发展源流,对探讨字体演变问题很有启发。

《说文》逸字类有6种。以考释为主、补辑为次,笔者据以分类。这6种文献,“於《说文》中求其本字,於他书求其通字”,“别伪体,定正假”,有功于许书。

二、《诂林》的性质与特点

笔者对《诂林》所收文献按校勘、训释、音声、文字四个大类以及相应小类进行分类,并分析各类在总量中的比例,进而将《诂林》的性质确定为有关《说文》的类书。胡道静在《中国古代的类书》一书中论及类书的性质,他说,“如前所述,我国古代类书是‘百科全书’和‘资料汇编’的综合体。另外还要加上一条,就是它们的形式是区分门类的。‘类书’的名称,本是由此得来。所谓‘方以类聚,物以群分’(《易·系传语》),‘事类相从,聚之义也’(皇甫谧《甲乙经·序》)者是。”[5]胡道静从百科全书、资料汇编以及分门别类三点论述类书的性质。张滌华在《类书流别》一书中论类书“体制”时说:“此外又有一事,为治类书者所当知,即世行旧籍中,往往有非类书而可作类书观者。如《文选》李善注、《三国志》裴松之注,以及杜韩苏黄诸家集注之类,典故详博,引据无误,读之既学文笔,又猎词藻,其用或反胜于俗谬类书,故学者往往精熟,以为馈贫之粮。又字书如《尔雅》、《说文》、《广韵》之类,其注旁罗曲载,靡所不该,足以广异闻,资多识,而古今精字善句,亦汇聚焉。文章采色本之于此,则词句斑璘,根柢深厚,取径犹高于比类之家剿袭字句者一等,故文家亦时时取阅,盖即以之作类书之用。”[6]张滌华认为,类书是工具书,“兼收众籍”言其广博,“区以部类”言其条理,“应时取给”言其实用,又将《文选》李善注以及字书如《说文》等看作类书。这些论述对讨论《诂林》的类书性质很有启发。

《诂林》的类书性质是由《诂林》自身的特点表现出来的。从对《诂林》所收文献的分类分析可以看出《诂林》校诠类编的特点。校和诠侧重《诂林》的内容,类编侧重其编排方式。校主要指大、小徐类有关校勘的著作,校的部分占全部书目数的12.4%,量虽不占多数,但价值不容忽视。诠,主要指训释类文献。诠的部分占全部书目数的78.1%。诠的部分内容博杂,但又有一定的体例。《诂林》这一特点,对认识《诂林》的类书性质起到关键作用。《诂林》是有关《说文》的类书,它对传统类书有继承又有发展,继承方面主要体现在资料繁富、分门别类、使用便捷三点,发展方面主要体现在编纂形式上,即更忠实于所选材料的原文,版本精良。

《诂林》有校诠类编的特点。它收编一二百种文献,计上千卷,相应比缀在每个小篆字头后,可谓详细博赅。对不少问题都有较集中的研究文献,且版本精良,“不独汇罗美备,而尤多海内罕见之书”。[7]有利于校勘古籍,辑录佚书。另外以类编排,案而不断,述而不作,对前人工作进行了整理,又对后人研究这一问题提供了材料依据,是“继往开来”[8]之学。

《说文解字诂林》作为一部有关《说文》的类书,是对历史特别是清代《说文》研究成果的总结,对后世小学类文献的整理与编纂有很大启发。如后世的《广雅诂林》、《古文字诂林》等,都采用了“诂林”这一形式。当然,在新形势下,应及早建立《诂林》数据库,方便查阅。同时,《诂林》成书至今已近百年,这期间对《说文》的研究整理著作可谓汗牛充栋,应将这些成果吸收进来,以更好地嘉惠学林。

[参 考 文 献]

[1] 丁福保.说文解字诂林:第13册[M].北京:中华书局,1982.

[2] 丁福保.说文解字诂林:第1册[M].北京:中华书局,1982:315-316.

[3] 丁福保.说文解字诂林:第10册[M].北京:中华书局,1982:9091.

[4] 邓廷桢.说文双声叠韵谱·自叙[M]∥丁福保.说文解字诂林:第1册.北京:中华书局,1982:374.

[5] 胡道静.中国古代的类书[M].北京:中华书局,2005:7.

[6] 张滌华.类书流别[M].北京:商务印书馆,1966:22-23.

[7] 蒋维乔.说文解字诂林补遗叙[M]∥丁福保.说文解字诂林:第17册.北京:中华书局,1982:15276-15277.

[8] 孟森.读《说文解字诂林》[M]∥丁福保.说文解字诂林:第1册.北京:中华书局,1982:45.