我国罢工工人利益转化机制研究:立足西方社会运动理论的思考*

2012-12-04孟泉

●孟泉

■责编 王 阳 Tel:010-88383907 E-mail:yeanling@2911.net

2010年夏季的“罢工潮”现象引发学界对中国劳工意识、劳工行动的热议。特别是,新生代农民工的主体性、抗争方式等问题在“罢工潮”发生之后,逐步成为劳动关系学、劳动社会学、劳工政治学等不同学科领域研究的主要命题。很多学者都认为劳工抗争的主要目的是带经济性,即因为对工资以及相关的劳动条件不满而采取罢工等形式的集体行动(潘毅等,2010;Chan,2009)。 有些学者也指出了引发这些工人罢工的劳动争议大部分属于利益争议,是对于利益分配的不满而造成工人的反抗行为(常凯,2010)。然而,对于每一个工人个体来说,利益诉求必然会具有差异性,这种具有差异性的个体利益是否能够转化为相对统一的集体利益?并且,通过怎样的机制能转化为比较统一的集体利益,并形成罢工行动?笔者认为,这需要理清工人对于争取利益的诉求是否存在除了集体行动之外的其他渠道来实现,以及工人是否认同可以通过现有的渠道来实现自身的利益;一旦发生罢工,需要通过解构罢工行动中工人的行为机制,并挖掘哪些必要因素促成了这种集体利益的形成。通过对这两个问题的研究才能对个体到集体利益转化的因果联系进行较为合理的解释。

一、影响罢工工人利益转化的因素

在利用通过对西方社会运动理论推导出的利益转化模型解释中国问题时,需要注意的一点:西方理论中对罢工的讨论的前提条件是,罢工是在有效的、独立的工会组织存在的前提下得以运行的。而我国工会并非是罢工工人的组织者,所以中国的罢工更多具有自发性的特点,属于 “野猫式罢工”(wildcat strike)。因此,我国工人的非正式组织网络,以及可能存在的非正式的罢工领袖,对利益转化所产生的影响则应是与西方理论所述及的内容具有差异性。以下结合广东、大连等罢工事件分析及与罢工工人的深度访谈,探讨我国罢工工人的利益转化问题。

(一)社会结构、生产结构与工人的不公正感

表面来看,广东几个罢工企业的工人(以下简称“广东工人”)和大连经济开发区几个企业的罢工工人(以下简称“大连工人”)都是由于工资增长缓慢造成的不满。而实际上,背后的真正原因是生活成本的上升与工资增长的幅度并不成正比,导致工人的收入无法支持在打工城市的生活。

如广东本田公司的小C说:“我觉得我们的工资感觉好那个啊,三两千就开始扣个人所得税。然后等到买到房子时就要等到多少年去。……我有男友,也要买一些生活用品,花的方面很多。”

又如大连TST公司小L说:“涨得快,我们这个有孩子压力就比较大。很多孩子都是靠家里父母帮忙。我们感觉确实钱不够花,年轻的还想去玩玩儿,喝个酒什么的。大连吃的消费挺高。我都基本上剩不了多少了。”

不仅如此,这一问题进一步反映出,主要以80后和90后组成的打工者群体的追求城市化的生活诉求已经与他们的父辈大相径庭。正如大连开发区管委会L处长生动的概括:70后养家、80后追梦、90后自我。他们在城市的生活已经不仅仅限于最低水平的温饱,他们希望能够娶妻、生子甚至落户城市。生活诉求的自然提升以及城市物价等成本的上升,造成了他们对工资增长缓慢的普遍不满。另外,广东工人还认为他们日常的工作强度很大,而得到的报酬与在生产过程中的付出不成正比;还有的广东工人认为在生产过程中管理者对他们的态度过于生硬,缺乏对工人基本的尊重。

由此可见,个体的不公正感主要来源于工人的生产过程和再生产过程,并在两个过程中使感知和确认当前“不合理”的工资。虽然社会结构和生产结构形塑了工人们的不满情绪,但这种对个体利益的不公正感能否成为集体认同的不公正感,则需要继续考察工人罢工决策的过程。

(二)组织网络与身份认同

通过调研,笔者了解到工人在缺乏正式组织的条件下,利用手机和Internet网络,不同程度地形成了非正式的组织网络。如广东工人借助BBS、QQ群作为大家交流和分享意见的平台,而且手机短信成为了他们传播信息的主要途径之一。对于大连工人,通过打电话和发短信的方式进行信息的沟通的和交流。值得注意的是,这种现代科技手段的应用已经延伸到整个工人罢工的过程中。

正如本田厂工人小F所讲:“我们过程中有一些骨干在联系。我们有的都是玩在一块的,有的都是同学还有老乡。我们都是靠打电话,短信联系。当然还有qq群,手机上网。我们之前的几个都被封了,然后我们就又申了一个新的”。

大连TST公司的小Y说:“打电话就告诉了,朋友打电话就告诉我了”。

再者,罢工工人组织网络的形成也呈现出地缘性的特点。同乡的身份使他们在罢工的过程中形成了紧密联系的纽带。例如,广东A厂工人罢工的主力军就是湖南籍的员工,而大连工人大部分都来自大连及周边地区或东三省。老乡的关系使他们更能达成身份认同,从而更加团结。当然,大连工人和广东工人的组织网络也各有独特之处。广东罢工事件的很多参与者都是自同一学校的学生或是正式工,同学身份使工人产生了身份认同;而在大连开发区的打工者很多都是亲属,这种亲缘关系为其罢工奠定了群众基础。

可见,乡缘、亲缘、学缘以及高科技沟通工具的应用,都成为罢工工人组织网络形成的必要条件。其中,相似的文化背景强化了罢工个体的身份认同,便利且成本低廉的通讯工具提供了彼此沟通的纽带,潜在的凝聚力加上沟通的低成本增加了工人们罢工的可能性。

(三)显性与隐性的罢工积极分子

尽管组织网路的形成可以增强工人罢工的凝聚力,但是如果没有罢工领袖或积极分子的动员,工人的诉求和行动也很难达成统一。从广东和大连的案例看,在罢工工人中都出现了罢工领袖或罢工积极分子,只是在广东案例中,罢工领袖群体呈现显性化特征,在罢工全过程中凸显核心作用。

如广东A厂的工人小L叙述:“罢工最深的感觉就是,工人想有说话权就必须团结。我们过程中有一些骨干在联系。我们有的都是玩在一块的,有的都是同学还有老乡。……我是参谋,H就是将军,他们都叫他将军。”

相反,大连工人罢工就显示出积极分子或罢工领袖的隐性化特点,有的被默认为积极分子,还有的则是以“起哄者”的形象出现在了罢工工人中。

WBZMD公司的小R说:“我感觉象市场一样,这个地方聚个堆儿,大家也不知道怎么回事,就越聚越多。……你要问谁组织罢工我也不知道。当时以来就散散落落有人再外面,后来就越聚越多,最后就自然形成罢工了。”

尽管罢工积极分子或领袖在罢工行动中的出现形式不同,但是都在罢工行动中发挥了关键性作用。广东的显性化罢工积极分子更多起到了促进身份认同和说服参与的作用,而大连的隐性化罢工积极分子更多起到了催化剂的作用,在他们出现之前,罢工工人个体利益向集体利益转化的程度已经很高,当罢工积极分子行动时,就出现了工人集体罢工的“一触即发”效应。

(四)生产过程与市场

对于大连工人和广东工人来讲,都认识到了其生产过程在日资企业生产链中的重要位置,进而预期到能够以停工方式给企业获益造成巨大损失。比如,在南海本田罢工事件中,整个本田公司整个生产链条瘫痪,利润受到的巨大损失高达几十个亿(降蕴彰,2011)。

其次,两地工人也对自己在劳动力市场中所处的优势位置有比较明确的了解。他们并不惧怕罢工过程中企业找到代工者替代他们,也不担心因其罢工行为导致被解雇而造成失业。

如访谈人问TST小Y:“那也不怕替工的?”小Y回答:“2000多人上哪去找那么多。再说找到了,也肯定干不了这个活儿。”

可见,工人对控制生产过程的能力和在劳动力市场上其所处位置的明确认识,造成他们与雇主力量关系的格局中处于优势地位,也就进一步增强了参与罢工的决心和争取利益的信心。而两地罢工工人对政府的压力或能够给予罢工行动出现的空间并无太多明确的态度。

二、基于西方社会运动理论的利益转化机制

对于如何解释上述现实问题的特点,西方社会运动理论的兴起为解释这一问题提供了良好的理论基础。这些理论中,微观层面的集体行动理论为分析罢工问题提供了比较有效的解释工具。

随着西方社会运动不断地兴起,以及社会对这种社会现象的接受和认同度的提高,学者对这类问题的解释渐渐走入了理性主义的道路。Olson(1965)认为,由于作为理性人的个体对参加集体行动的成本和收益会做出事先的判断。因此,当群体成员的数量增加时,个体从公共物品中获得的好处就越少。并且,做出贡献的相对份额也减少,彼此之间监督的可能性降低,从而把大量个体组织起来参与集体行动的成本会增加。所以,也就造成了群体中(如工会)每一个人都希望获得集体行动所带来的好处(如工资上涨),但是,每一个都不想因此付出巨大的代价,也就是产生了“搭便车”的心态。

Olson的理论对个体参与集体行动对自身利益得失的理性思考这一问题做出了非常有力的解释,然而,他忽略了譬如,和平、法制、政策等难以量化的公共物品不会因人数的增多而减少其益处。所以,个体参与集体行动的可能性和动力就会大大增加(Marwell and Oliver,1993)。其次,Olson的理论找到了个人对成本收益评估和参与集体行动决策之间的规律,而缺乏对整个集体行动形成的过程及过程背后的机制进行探究(Arrighi,1990)。这样就造成了他对组织动员作用和集体身份认同对个体参与行动决策造成影响的忽略。换言之,Olson所阐述的集体行动的逻辑只是一种基于现象的逻辑,而非基于过程的逻辑。

然而,Tilly (2004)提出的动员模型却试图从解析过程的视角,对集体行动的产生和发展提供一个普适性的理论模式。他认为一个集体行动必然包含五个因素,即行动参与者的利益驱动、行动参与者的组织、集体行动的动员过程、推动和阻碍集体行动的力量、政治机会或威胁、集体行动群体的力量。这几种因素通过一定的组合就可以对集体行动产生一定的影响。在这个模型中,行动参与者对自身利益的理解和界定以及如何通过组织、动员的过程得以转化为集体利益为本文提供了具有启示性的理论工具。

以工人的集体行动为例,工人的对自身的利益界定实际上是集体行动最初的动因。尽管这种动因的表现形式不同,然而,其本质就是一种不公正感的产生,也就是认定某些行为、境遇或事件是错误的或不合法的(Klandermans,1984)。McAdam(1988)认为这种不公正感的产生是由于最初(雇主)违反了现有的规定或达成共识的社会价值观而导致个体(工人)的不满。当这种不满受到个体对自身权利的认定状况和对个人效用的评估状况影响后,即转化为一种可以被感知的不公正感。随着不公正感的产生,每一个个体就会为自己找到彼此相近的社会身份,从而造成了社会性归因。在这个身份认同过程中,行动个体还会对个人得失进行评估,然后再决定是否参与集体行动。一旦参与了集体行动,个人的利益就自然转化为集体的利益。然而,这并不意味着个体集体行动就可以被成功发起,因为以上所讨论的都是行动主体的内在因素。外部影响因素包括:组织的形成与作用、动员的过程中领袖的作用和行动主体的对手(雇主或政府)的行为,以及他们之间的力量关系,这些都会影响行动者的决策过程(Tilly,2004);此外,罢工领袖的作用被概括为:促进参与者身份认同,说服参与者采取行动以及防止行动被瓦解,而前两个作用促进了集体利益的形成(Fantasia,1988)。

但是,多样化的个体利益并不一定会按照上述模型转化为集体利益。蔡禾(2010)对农民工利益划分为具有制度依据的 “底线型”和缺乏制度依据的“增长型”,并指出“增长型”利益不能在个体层面实现,只能在集体层面依靠集体力量来解决。笔者认为,对工人个体利益进行分类从而说明哪种利益更有可能转化为集体利益固然重要,但从本质上来说,个体利益的转化反映出工人行为的选择。一方面,当工人产生不满的时候,有可能选择“用脚投票”,通过劳动力市场流动的方式来解决自己的不满(Smith,2006)。于是,个体利益就难以转化为集体利益。另一方面,已有的劳动制度很有可能在一定程度上能够将个体因利益引发的不满,导入另一种个体化解决的路径。正如陈峰(2009)指出,在我国,国家更愿意利用制度,如经济型性权利的立法及个别劳动争议处理制度,来抑制和阻断工人组织化的发展而非如西方一样将工人组织化纳入体制内来规制,从而在体制内保持个体化的劳动关系成为主流。而当工人确实认同并接受了这种解决途径,并确实通过现有的制度实现了其个体利益,则这样的个体利益就很难转化为集体利益了。

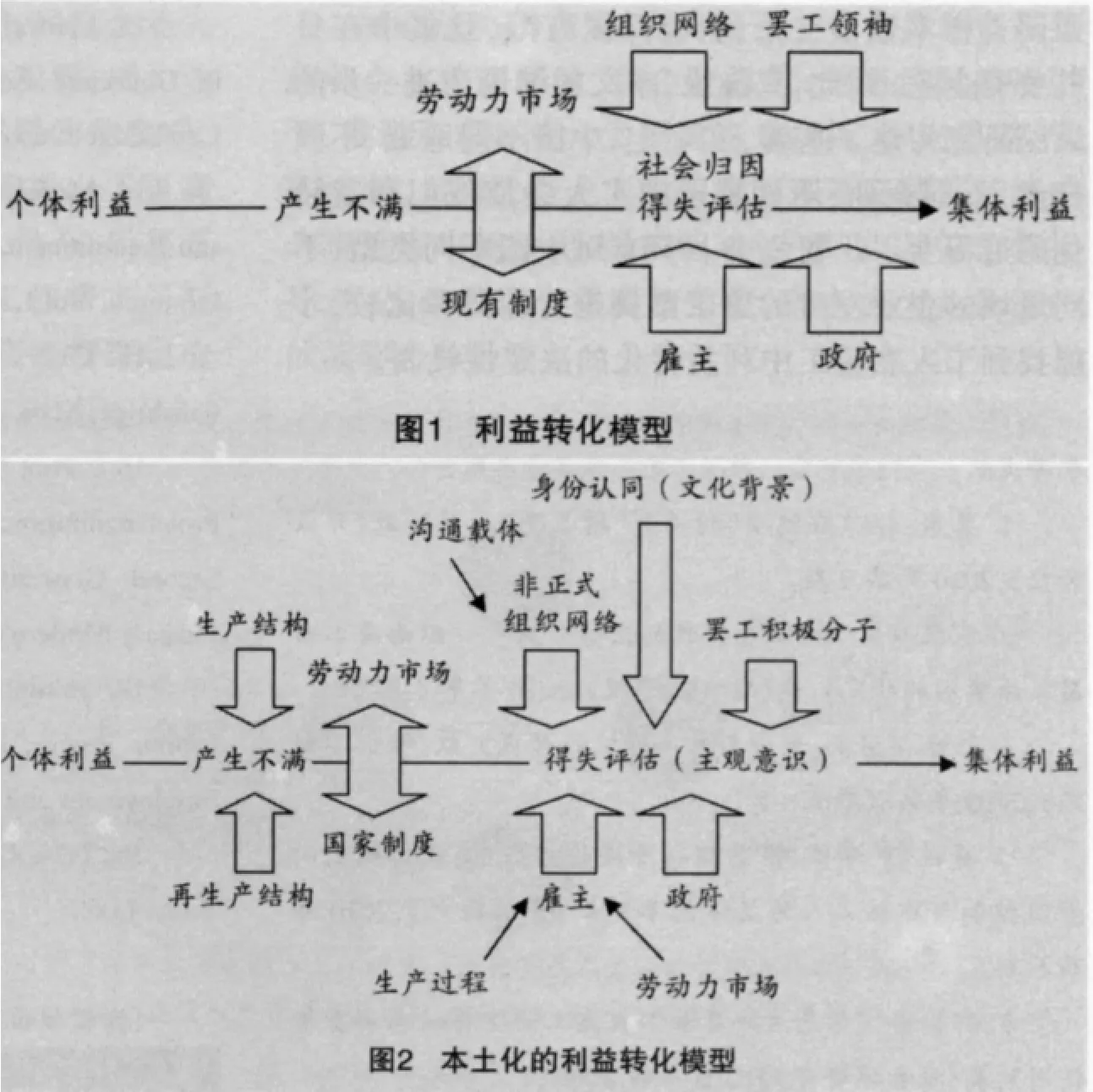

总之,在罢工过程中,西方理论对从个体利益转化到集体利益的机制可以概括为:个体对自身利益产生不公正感从主观上被感知或被认定,经过个体对自身效用得失的评估过程后,决定参加罢工,即证明其个体利益转化为集体利益见图1。然而,并非工人所有的不满都会经过这一机制被转化为集体利益,在现有的国家制度环境会影响下,某些个体利益不会被转化为集体利益。

三、我国罢工工人利益转化机制分析

通过上述分析,我们可以对西方学者提出的利益转化模型进行本土化修正(如图2)。

首先,罢工工人对个体利益产生的不满型塑于生产结构和社会再生产结构之中,这种不满同时也需要在两种结构中被主体所感知或意识到。之后,罢工工人开始在个人罢工决策的阶段进行损益的评估。评估结果受到五个因素的影响,即非正式网络、身份认同、积极分子的动员以及工人与雇主和政府的力量关系。正是由于缺乏工会的代表和组织,罢工工人之间只能形成非正式网络,便利且低成本的沟通载体为这种网络的形成起到了重要的工具性作用。对于增加工人之间凝聚力的身份认同过程,尽管共同的利益能够成为关键性的纽带,但是,共同或相似的文化背景是更为关键的基础。而非如西方理论所述,身份认同是建立在基于利益矛盾群体差异之上(Kelly,1998)。而罢工积极分子的不同表现形式又说明,他们对利益转化的作用是多样化的。工人能否明确意识到其对生产过程的控制程度和自身在劳动力市场上的位置,也是评估罢工得失和给企业造成影响程度的两个关键因素。

当然,并非所有的因个体利益造成的不满都会通过这种机制最终转化为通过罢工方式争取的集体利益。中国农民工选择“用脚投票”的方式以及中国政府已有的劳动政策,如《劳动合同法》、《劳动争议调节仲裁法》等,在个体工人因利益问题与雇主出现劳资矛盾时,也成为其解决问题的渠道。

四、研究评价与展望

对中国罢工工人个体利益到集体利益转化模型的研究,实际上是将西方理论本土化,其基本价值在于能够为解释中国其他罢工现象中工人利益转化机制提供一个基本的理论分析框架。另外,这一研究的基本思路是,通过对罢工现象中社会结构与个体行为之间互动关系入手,对这一互动机制进行更加深入的解构。从而为分析利益转化机制造成的影响,特别是对规则的影响提供一定的理论基础。通过分析可见,实际上,所谓“集体利益”对于工人来说并不是自然存在的利益,而是在一定的社会经济环境之中,通过个体与环境的互动型塑而成。

然而,鉴于本次调研所搜集的数据的局限性,如调查样本数量有限,调查深度有限,且集中在日资独资企业。因此,只能说,本文的结论为进一步的纵深研究构建了基础。实际上,中国不同地域、不同行业、不同企业、不同特点的工人会使他们利益转化的过程变得纷繁复杂。只有对中国不同类型、不同地域的企业发生的罢工案例进行深研和比较,才能找到工人在罢工中利益转化的决定性机制。

1.蔡禾:《从“底线型”利益到“增长型”利益》,载《开放时代》,2010年第9期。

2.常凯:《关于罢工合法性的法律分析——以南海本田罢工为案例的研究》,载《战略与管理》,2010年第4期。

3.陈峰:《国家、制度与工人阶级的形成》,载《社会学研究》,2009年第5期。

4.潘毅、卢晖临、张慧鹏:《阶级的形成:建筑工地上的劳动控制与建筑工人的集体抗争》,载《开放时代》,2010年第5期。

5.郑松泰:《信息主导背景下农民工的生存状态和身份认同》,载《社会学研究》,2010年第2期。

6.降蕴彰:《人民大学教授:对集体性劳动争议要理性对 待 、 法 制 解 决 》,http://money.163.com/10/0612/07/68VAM2QT00252KFB.html.

7.Arrighi,G. (1990) ‘Marxist Century,American Century:the Making and Remaking of the World Labour Movement’,New Left Review,No.179:pp29-63.

8.Chan,C (2009) ‘Strike and changing workplace relations in a Chinese global factory’,Industrial Relations Journal,40:1,pp 60-77.

9. Fantasia, R. (1988) Cultures of Solidarity:Consciousness,Action and Contemporary American Workers,Berkeley:University of California Press.

10.Godard,J.(1992)‘Strikes as Collective Voices:A Behavioural Analysis on Strike Activities’,Industrial and Labor Relations Review,Vol.46,No.1,pp 161-175.

11.Kelly,J. (1998)Rethinking Industrial Relations:Mobilization, Collectivism and Long Waves,London:Routledge.

12.Klandermans, B. (1984) ‘Mobilization and Participation:Socio-Psychological Expansions of Resource Mobilization’,American Sociological Review,Vol.49,No.5,pp 583-600.

13.Marwell,G.and Oliver,P.(1993)The Critical Mass in Collective Action:A Micro-Social Theory,Cambridge:Cambridge University Press.

14.McAdam,D.(1988)‘Micromobilization Contexts and Recruitment to Activism’,International Social Movement Research,Vol.1,pp 1-10.

15.Olson,M (1965)The Logic of Collective Action,Cmabrige,Mass,Cambridge University Press.

16.Pun,N.and Lu,H., (2010) ‘Unfinished Proletarianization:Self,Anger and Class Action among the Second Generation of Peasant-Workers in Present-Day China’,Modern China,36(5),pp493-519.

17.Smith,C (2006),‘The Double Indeterminacy of Labour Power,Labour Effort and Labour Mobility’,Work,Employment and Society,20(2).

18.Tilly,C(2004)Social Movements,1768-2004,New York:LLC.