意识形态对文学翻译的影响

——以Gone with the Wind的两个译本为例

2012-11-30张书健

张书健,李 玲

(苏州工业职业技术学院,江苏 苏州 215104)

意识形态对文学翻译的影响

——以Gone with the Wind的两个译本为例

张书健,李 玲

(苏州工业职业技术学院,江苏 苏州 215104)

美国当代翻译理论家安德烈·勒菲弗尔的翻译观强调了意识形态对翻译的重要影响;而文学作品作为意识形态的一种重要载体和表现形式,在翻译过程中更是受到意识形态的制约。以美国小说GonewiththeWind的两个中文译本为例,可以看出意识形态对文学翻译的具体干预。

意识形态;文学翻译;翻译策略

美国翻译研究学派著名翻译理论家勒菲弗尔(André Lefevere)认为,翻译并不是在两种语言的真空中进行的,而是在两种文学传统的语境下进行的。勒菲弗尔被认为是最先把意识形态引入翻译研究的学者。在《翻译、重写以及文学名声的操纵》(Translation,RewritingandtheManipulationofLiteraryFame)一书中,勒菲弗尔较为系统地论述了翻译的操纵观。他将操纵文学翻译的基本因素归纳为三种,即:意识形态(Ideology)、诗学(Poetics)和赞助人(Patronage)。[1]事实上,在上述三种操纵文学翻译的因素里,意识形态对文学翻译的制约和影响力最为显著。本文以美国著名文学作品GonewiththeWind的两个中文译本为例,通过对比分析的方法,来探讨意识形态对文学翻译策略的干预以及细节处理方面的影响。

一 意识形态的内涵及其对译者的影响

何谓“意识形态”?《现代汉语词典》(2002:1495)把意识形态定义为“在一定的经济基础上形成的,人对于世界和社会的有系统的看法和见解,哲学、政治、艺术、宗教、道德等是它的具体表现 ”。这一解释界定了意识形态的基本内涵, 但却没能明确意识形态的特征。

相比之下,《中国译学大辞典》(方梦之,2011: 220)对意识形态的基本内涵和显著特征作出了较为鲜明透彻的阐述:“意识形态指政治、法律、道德、哲学、宗教、艺术等社会意识的各种形式。一定的社会意识形态是一定的社会存在的反映,并随着社会存在的变化而变化。”这表明:意识形态具有显著的时代特征。

不同历史时期的译者必然会受到各自所处的社会意识形态环境的影响。首先,译者的意识形态环境会影响译者对原文的解读。解读原作的过程中,译者一般会以自己所处的意识形态背景作为标尺。其次,译者所处的主流意识形态环境还会影响译者对原文的处理。当译者的主流社会意识形态与原作中的某些事实相抵触时,译者往往会舍“信”媚俗,甚至不惜通过删改事实来“迎合读者的主流意识”。(方梦之,2011) 由于社会的主流意识形态总是随着时代在变化,不同时期的译者对同一作品的翻译策略和处理方法也必然存在时代特征。可见,不同时期的意识形态通过干预译者的意识(策略)和行为而影响译作。

二 Gone with the Wind的主要译者简介

美国女作家玛格丽特·米切尔(Margaret Mitchell)的长篇小说GonewiththeWind以宏大而真实的美国南北战争为背景,丰富而又波折的爱情为主题,极富浪漫情调的构思,细腻生动的人物刻画和场景描写,使得这部小说充满了文学的魅力。自1936年出版以来,被译成多国文字,经久不衰。在我国,先后有傅东华译本(1940年浙江文艺出版社),戴侃、李野光等译本(1990年外国文学出版社),陈良廷等译本(1990年上海译文出版社),李美华译本(2001年译林出版社)等至少九个中文译本。这些不同时期的不同译者向读者呈现出各具特色的作品。其中,傅东华译本(1940年,以下简称傅)和陈良廷等译本(1990年,以下简称陈)分别是五四后和改革开放以后该文学作品翻译的代表。

傅东华(1893-1971),我国现代著名文学翻译家、教授、作家,中国第一位翻译GonewiththeWind《飘》的学者,所译《飘》语言流畅,用语朴实,行文自然,一直以来被许多文学翻译学者认为是运用归化翻译策略的典范,在读者中产生深远影响。例如:

There was the click of china and the rattle of silver as Pork, the valet-butler of Tara, laid the table for supper. 傅译:再后便是一阵瓷器和银器玲琅喀嚓的声音,那是兼充食事总管的管家阿宝在那里铺排食桌。

译文中,傅将美国内战前南部大庄园主的阔生活描绘成了中国封建社会大家族的生活场景,使读者以为就是发生在身边不久前的故事。其中,“the valet-butler of Tara”被译成“兼充食事总管的管家阿宝”更是充满了中国传统文化因素。

陈良廷(1929-),广东潮阳人,中国资深翻译家,20世纪90年代翻译出版了GonewiththeWind《乱世佳人》。在文学翻译上,陈良廷注重意译,尤其在《乱世佳人》译作中较多地运用了异化翻译策略,例如:

He’s a small farmer, not a big planter … 陈译:他是个小农场主,不是大庄园主。

上例中,陈并没有将“farmer”和“planter”译成中国传统意义上的“农民”和“地主”,而是译成了当时读者已能接受的“农场主”“庄园主”,既再现了原著又较好地传达了异国文化,堪称典范。

三 从译本对比看意识形态的操纵

傅东华译本(1940年)和陈良廷译本(1990年)相隔半个世纪之久。两位译者所处的主流社会意识形态显然不同。傅所处的旧中国在当时是一个相对封闭的国家,读者的思想意识相对比较保守,译者的思想显然也脱不了主流意识形态环境的影响;而后者可以说是新中国成立后实施改革开放的产物,当时的读者对异国文化怀着了解的欲望和接受、包容的态度。这两种主流意识形态显然影响了两位译者在翻译策略和细节处理手段上的不同选择。具体体现在:

1.人名地名翻译。

以下表格(表1、表2)分别归纳了傅东华(Fu)和陈良廷(Chen)对玛格丽特·米切尔(M)原作中一些人名和地名的翻译。

表1 人物名称

表2 地点名称

从上表中可以看出,傅译本中几乎把所有的人名、地名进行了归化处理,带上浓厚的“中国味”。比如,小说中人物的姓名,特别是姓氏,几乎都翻译成了汉语中耳熟能详的人名、姓氏,如“郝、汤、韩、白”等。在地名翻译中,傅译本还借助了汉语中一些表地名的后缀词,特意使译名带上中国气息,如 “陀、场、州、屯、番”等。傅译本出版于1940年,当时的中国还是一个相对封闭的国家,大多读者对西方国家还不太了解,主流意识形态相对滞后。据傅自述, 由于担心读者读起来会沉闷费力,不能接受“洋味”,“……即如人名地名,我现在都把它们中国化了,无非要替读者省一点力气。”[2]而陈译本中的一些人名、地名,如“斯佳丽·奥哈拉(Scarlette O’hara)、费尔希尔农场(Fairhill)”等,却显得洋味十足。陈所采取的异化翻译策略和他的译本当时出版的时代背景是分不开的。陈译本出版于1990年。当时的中国进行改革开放不久,人们的思想意识也正经历着翻天覆地的变化,文化和语言的差异也越来越受到了尊重;而且,大多读者对归化译法已较疲倦,渴望更多更真实地了解西方世界。因此,陈的异化翻译策略正迎合了当时广大读者的心理,为读者所接受。可见,无论是傅的归化策略还是陈的异化译法,都不可避免受到了当时主流意识形态的制约。

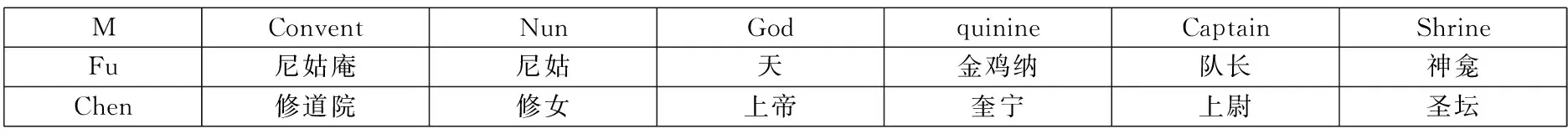

2.术语和机构名称的翻译。

傅、陈译本除人名、地名翻译的策略显然不同外,对术语和机构名称等的翻译处理也有很大差别。

表3

上表中如果傅将“Convent、Nun”等译成“修道院、修女”,当时大多读者可能都会感到很陌生、沉闷,难以理解。但陈如果在二十世纪九十年代还将“Convent、Nun”译成“尼姑庵、尼姑”,会让当时渴望品味西方文化的广大读者难以接受,另一方面也会给读者造成错觉,使读者误以为至今许多美国人都还是信中国道教,这就大大失去了原作的传统文化。当然,傅当时的译法也使读者失去了了解外国文化的机会。此外,对比傅在一些机构名称的翻译上采取的归化译法和陈采取的异化译法,无论在当时还是现在看来傅译法均有不足之处。如:

“He’s kind of set on getting an education, and you two have pulled him out of the University of Virginia and Alabama and South Carolina and now Georgia.”

傅译:“他是向来把教育看得很认真的。以前在佛大、亚大、南大,他们都给你拖了出来,现在肇大,又给你们连累得读不成。”

陈译:“他倒是一心想念书的人,你们两个把他从弗吉尼亚大学、亚拉巴马大学和南卡罗来纳大学拖了出来,如今又把他从佐治亚大学拖出来。”

傅将一些机构名称按汉语中的表达方式翻译,如例句中大学的名称仿照中国的“北大”“南大”等形式归化翻译,中国味很浓,但读者很难知道是哪几所大学;而陈的译法则较为明确、合理。

3.段落翻译的删改。

文学翻译中的删改(如删节、改译、增减等手段),是意识形态,特别是主流意识形态干预翻译的结果。受译者自身意识形态或译者自愿认同的主流意识形态,以及读者的意识形态影响,译者常常对与译语文化不符或无关紧要的原文,或删除、或改译。例如:

Moreover, many of them were dying, dying swiftly, silently, having little strength left to combat the blood poisoning, gangrene, typhoid and pneumonia which had set in before they could reach Atlanta and a doctor.

傅译:(删除、不译)。

陈译:而且陆陆续续还死了不少,都无声无息的,死得好快,不是死于败血症、坏疽,就是死于伤寒、肺炎。他们都是在到达亚特兰大以前就染上了病的,却一直没有医生给看;精力早已消耗殆尽,自然就都顶不住重病的侵凌了。

上面的原文例句所进行的场面描述和小说的主题以及作者的意图是分不开的。原著以1861至1873年美国南北战争以及战后南方重建期间的故事为背景。作者玛格丽特对战争场面挥墨并不多,除了亚特兰大失陷前五角场上躺满伤病员这悲壮的一幕外,其他战争场景并没有过多呈现。玛格丽特通过描写留守后方的妇女饱受战乱之苦的体验和感受,包括从战争伊始对战争怀有的崇敬心理、对战争的全力支持,到后来因战争而失去亲人的痛苦、不得不屈服于失败的命运以及战后立志重建家园的艰辛历程等,成功地反映并印证了战争的残酷。因此,如果没有战争以及战后从废墟中重建家园的宏大历史背景作为铺垫,一个单纯的爱情故事难以拥有如此持久的魅力。然而,傅译本中将这一场面描述删除,严重地削弱了主题。实际上,此种翻译不忠的现象不是译者不解或误解原文,而是译者受意识形态影响的结果——正如傅自己所说:“还有一些冗长的描写和心理的分析,觉得它跟情节的发展没有多大关系,并且要使读者厌倦的,那我就老实不客气地将它整段删节了”。[3]对比陈的译本,不仅在“形”而且在“神”上都是忠于原文,传达原作的。

四 结语

以上分析进一步印证了:翻译不仅仅是语言的转换;译者在翻译过程中不仅翻译字句,也在翻译意识。同时表明,不同时期的意识形态对其时的文学翻译起着不容忽视的影响:社会主流意识形态影响着译者,译者的意识形态又同时影响着文学翻译的策略和手段。

[1]Lefevere, Andre, Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame [M].London amp; New York: Routledge,1992.

[2]Margaret Mitchell.GonewiththeWind[M].中国戏剧出版社,2005.

[3]玛格丽特·米切尔.傅东华,译.飘 [M].浙江文艺出版社,2008.

[4]方梦之.中国译学大辞典[M].上海外语教育出版社,2011.

[5]徐泉,王婷.析傅东华译《飘》中的归化翻译及理据[DB/OL].http://baike.baidu.com/view/665711.htm.

[6]玛格丽特·米切尔.乱世佳人[M].陈良廷,等,译.上海译文出版社,2007.

[7]现代汉语词典[M].商务印书馆,2002.

ClassNo.:I046DocumentMark:A

(责任编辑:宋瑞斌)

InfluenceofIdeologyonLiteraryWorksTranslation

——ComparisonandAnalysisofTwoChineseVersionsofGonewiththeWind

Zhang Shujian,Li Ling

André Lefevere,one of the most important translation theorists of American translation studies, strongly emphasized the great impact of ideology on translation of literary works ,which is an important manifestation and carrier of ideology, is undoubtedly influenced more by ideology in the process of translation. This paper, which makes a comparison and analysis of two Chinese versions ofGonewiththeWind,aims to justify the specific intervention of ideology to literary translation.

ideology;literary translation;translation strategy

张书健,硕士,副教授,苏州工业职业技术学院。研究方向:外语教学研究、英汉翻译对比。

李玲,硕士,副教授,苏州工业职业技术学院。研究方向:外语教学、职业教育。

1672-6758(2012)12-0097-2

I046

A