95例干眼症状患者的客观检查结果分析

2012-11-26张秀

张 秀

干眼是指各种原因引起的泪液质和量异常或动力学异常所导致的泪膜稳定性下降,并伴有眼部不适和(或)眼表组织特征性病变的多种病症的总称〔1〕,是目前临床上常见的眼表疾病之一。干眼的发病因素复杂,表现为眼部的干涩、烧灼感,异物感,痒感,畏光,眼红及视疲劳等症状。为了探讨眼部干涩,视力疲劳,异物感等不适症状与干眼的关系,我们对近3年来在我院就诊的95例具有上述症状患者进行了干眼的相关检查,现将结果报告如下。

1 临床资料和方法

1.1 一般资料

本组95例患者来自2008年1月—2011年7月在北京平安医院眼科门诊就诊的病人,均有视疲劳、眼红、眼痒、异物感及眼干涩等症状,其中男性31例,女性64例;年龄最小17岁,最大80岁,平均46岁。男性患者中高血压病者5例,糖尿病者5例,更年期者4例;女性患者中高血压病者14例,糖尿病者7例,甲状腺功能亢进者1例,干燥综合征者2例,红斑狼疮者1例,更年期者8例。

1.2 干眼诊断标准〔2〕

(1)主观症状:干燥感、异物感、疲劳感、不适感。(2)泪膜不稳定:泪膜破裂试验。(3)泪液分泌减少:Schirmer试验。(4)眼表面损害:荧光素染色。在上述几项中,排除其他原因后有 1+2(≤5 s)或 1+2(≤10 s)+3或4可作出干眼的诊断。

1.3 方法

所有患者均进行泪膜破裂时间、泪液基础分泌试验、角膜荧光素染色及睑板腺检查。

1.3.1 泪膜破裂时间 (tear break-up time,BUT)测定:用荧光素钠滤纸条触及下睑缘中心,让荧光素钠流入结膜囊,嘱咐被检查者轻轻眨眼数次,自然睁眼平视前方。在裂隙灯下用低亮度钴蓝光仔细观察角膜表面,记录从最后一次睁眼至发现完整泪膜出现第一个破孔黑洞的时间,重复3次,取平均值。测试时均在同一暗室、同一裂隙灯下(亮度固定)、同一人测量、同一秒表。小于10 s判定为异常,即泪膜稳定性不良。

1.3.2 基础泪液分泌试验(SchirmerⅠtest):将泪液滤纸条于首端处反折5 mm,置于下眼睑中外1/3交界结膜囊处,嘱咐被检查者轻轻闭双眼稍向上观,安静环境下等待5 min,取出滤纸条,室温下放置2 min并读取结果。小于10 mm为异常。

1.3.3 角膜荧光素染色(fluorescein,FL):在被检者结膜囊内滴入2%荧光素钠1滴,裂隙灯钴蓝色光下观察角膜上皮着染情况。评分标准为:将角膜分为4个象限,规定无染色为0分,1分为染色少于5个点,3分为出现块状染色或丝状物,2分介于两者之间,1个象限分别为0~3分,整个角膜的FL评分合计为0~12分。

1.3.4 睑板腺检查:用裂隙灯检查睑板腺开口有无阻塞及角化,分泌物是否异常及睑缘状态有无不整或充血。

2 结果

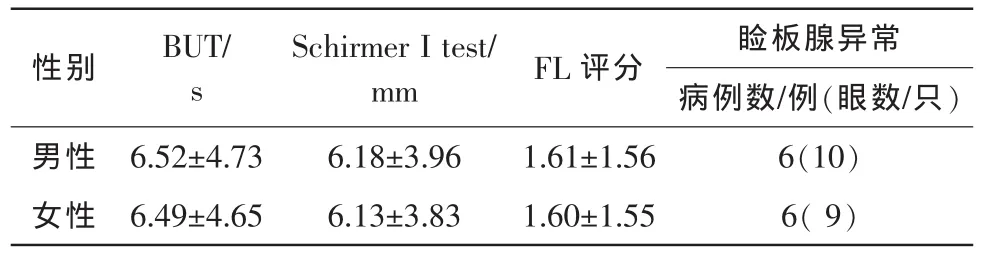

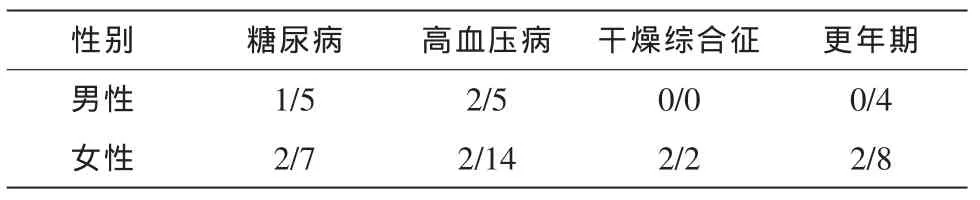

95例患者中,泪膜破裂时间异常者19例34只眼(20%),SchirmerⅠtest异常者 14例 26只眼(14.7%),角膜荧光素染色异常者 11例20只眼(11.6%),睑板腺开口阻塞 12例 19只眼(12.6%)。确诊干眼患者11例,男性3例(糖尿病患者1例,高血压病患者2例),女性8例(糖尿病、高血压、干燥综合征及更年期者各2例)(表1、表2)。

表1 95例干眼症状患者各干眼指标结果

表2 11例干眼患者全身性疾病或更年期分布情况(干眼病例数/某全身疾病或更年期的性别总人数)

3 讨论

流行病学及临床调查发现干眼的发病率逐渐升高,美国40~80岁的发病率为13.3%,日本17%,加拿大28%,澳大利亚10.3%,我国目前尚没有明确的统计学调查结果〔3〕,但是随着空气污染加重及抗生素眼药的滥用,出现眼部干涩不适的人群逐渐增多,干眼的诊治工作越来越受到重视。

刘祖国等〔2〕建议的干眼诊断标准为必须具备干燥感、异物感、疲劳感及眼不适等主观症状,同时具备1项或2项客观检查阳性结果。本组具有明显眼部干燥感、异物感、疲劳感及眼不适等症状的95例患者中,BUT异常的仅为19例,而其他3项客观检查呈阳性的例数亦较少,明确诊断为干眼者仅11例,占11.6%。分析原因,可能与我们的患者群有关:①来我院就诊的患者,绝大多数都是北京市市民,外地患者极少;②就诊时出现眼部干涩,视力疲劳,异物感症状的时间较短;③全部患者都是因此症状初次到眼科就诊。

干眼的发病与许多因素有关,伴有某些全身病的患者干眼症的患病率高,如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、干燥综合征等免疫性疾病和一些过敏性疾病〔4-5〕。本组11例干眼患者,要么同时伴有全身性疾病,要么正处于更年期中,其干眼的发生率分别为:糖尿病25.0%,高血压21.0%,干燥综合征100.0%,更年期16.7%(男性0.0%,女性25.0%)。而1名甲状腺功能亢进患者和1名红斑狼疮患者除后者泪液分泌试验异常外,其他检查未见明显异常。

目前,糖尿病引起干眼症相关指标变化的机制尚不清楚,其机制可能为〔6〕:(1)糖尿病患者角结膜上皮损害以及杯状细胞减少均可影响黏蛋白的生成,降低眼表面的亲水性,从而造成泪膜不稳定;(2)高血糖可以导致角结膜知觉能力下降、瞬目减少以及泪液蒸发增加,其可能是泪膜稳定性下降的原因;(3)高血糖状态下葡萄糖可进入细胞内,激活多元醇通道,使山梨醇在细胞内蓄积,胞内渗透压升高,细胞水肿,导致细胞功能下降,最终可能导致副泪腺结构和功能的障碍,使泪液分泌量下降;(4)高血糖引起角膜感觉神经病变,使三叉神经对角膜的营养作用降低,从而导致泪膜稳定性下降。

干燥综合征(Sjogren syndrome,SS)是一种以侵犯泪腺和唾液腺等外分泌腺为主且具有高度淋巴细胞浸润为特征的系统性自身免疫疾病,临床表现不一,以口、眼干燥为常见症状,但多数情况下常伴有多系统损害并出现多种临床表现。有报道称SS在我国发病率为0.3%~0.77%〔7〕。故西医在治疗上常以治疗外分泌腺如口干燥症、眼干燥症及合并系统损伤而有所侧重。

更年期干眼症与更年期激素水平变化密切相关。大量动物实验研究已证明,性激素水平的降低可引起眼泪液分泌量和/或性质的改变,从而导致泪膜的结构和功能异常,产生一系列眼表组织的病理改变,发生干眼症。临床调查发现在绝经后妇女接受激素替代疗法(hormonereplace-menttherapy,HRT)者干眼症的发病率明显低于未接受HRT的绝经妇女〔8〕。本组病例中,女性更年期干眼2例,另外6例更年期女性虽然均有干眼症的症状,但检查结果为阴性,这可能与其刚出现更年期症状,眼部病变尚未发展到一定阶段有关。

长期服用某些药物可以增加干眼症的危险性,包括噻嗪类利尿药、β-受体阻滞剂、抗胆碱能药、抗组胺药和抗高血压药等〔9〕。本组19例高血压病患者中有4例诊断为干眼,这可能与其长期服用抗高血压病的各种药物有关。

本组观察提示,虽然临床上有干眼相关症状的患者较多,但初次就诊确诊为干眼的却较少,大多数尚处于病情发展的初级阶段。对不能确诊为干眼的患者应进行详细的眼部及眼外系统性检查,以排除其他眼部及全身性疾病〔10〕。如果能够寻找到与其相关的局部及全身因素,尽早采取干预措施,相信可延缓大多数患者发展为干眼症的时间甚或避免!

[1]赵堪兴,杨培增.眼科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2008:77.

[2]刘祖国,彭 娟.干眼的诊断与治疗规范[J].眼科研究,2008,26(3):161.

[3]刘祖国,眼表疾病学[M].北京:人民卫生出版社,2003:286-308.

[4]张日佳,陈 剑,徐锦堂,等.糖尿病性眼表病变的临床研究[J].中国实用眼科杂志,2006,24(3):254-257.

[5]楼尧勇,许 曙,杨洁文,等.颈椎病与干眼症的临床相关性探讨[J].福建医药杂志,2006,28(1):19-21.

[6]金龙山,崔仁哲,黄世威.2型糖尿病病情与干眼症相关性研究[J].延边大学医学学报,2007,30(3):177-179.

[7]张乃峥,曾庆赊,张凤山,等.中国风湿性疾病流行情况的调查研究[J].中华风湿病学杂志,1997,1(1):31-35.

[8]Jensen AA,Higginobtham EJ,Guzinski GM,et al.A survey of ocular complaints in postmenopausal women[J].J Assoc Acad Minor Phys, 2000, 11(2-3):44-49.

[9]Rolando M,Zierhut M.The ocular surface and tear film and their dysfunction in dry eye disease[J].Surv Ophthalmol, 2001, 45(Supp 12):S207.

[10]朱炎华,张祖海,郑唯平,等.干眼症误诊112例分析[J].中国误诊学杂志,2007,7(11):2527.