慢性丙型肝炎抗病毒优化治疗方案的研究*

2012-11-16邱荣仙林国贤谢志勇黄庆华何雄志叶向阳胡震霆

邱荣仙 林国贤 谢志勇 黄庆华 何雄志 叶向阳 胡震霆

慢性丙型肝炎抗病毒优化治疗方案的研究*

邱荣仙①林国贤①谢志勇①黄庆华①何雄志①叶向阳①胡震霆①

目的:探讨普通干扰素联合利巴韦林优化方案治疗慢性丙型肝炎的疗效。方法:将120例基因1b型丙型肝炎患者分为普通干扰素优化方案组、普通干扰素标准方案组、聚乙二醇干扰素α-2α(PEG-IFNα-2α)方案组,比较各组在治疗过程中快速病毒学应答(RVR)、早期病毒学应答(EVR)、治疗结束时病毒学应答(ETVR)、持续病毒学应答(SVR)及丙氨酸氨基转移酶(ALT)指标。结果:普通干扰素优化方案组、聚乙二醇干扰素α-2α方案组获得的EVR、ETVR及SVR均高于普通干扰素标准方案组。结论:根据慢性丙型肝炎治疗过程中的应答情况来调整干扰素用量的方案,可以提高干扰素的抗病毒疗效。

丙型肝炎; 基因分型; 普通干扰素; 聚乙二醇α-2α干扰素; 利巴韦林

丙型病毒肝炎(viral hepatitis C)是一种主要经血液传播 的疾病,丙型肝炎病毒(Hepatitis C Virus, HCV)慢性感染可导致肝脏慢性炎症坏死和纤维化,部分患者可发展为肝硬化,甚至肝细胞癌,对患者的健康和生命危害极大,已成为严重的社会和公共卫生问题[1]。干扰素联合利巴韦林是公认治疗慢性丙型肝炎的有效药物,部分患者经治疗可获得持续病毒学应答(SVR),达到治愈的目的。本研究通过比较普通干扰素优化方案、普通干扰素标准方案、PEG-IFNα方案治疗基因1型丙型肝炎获得的RVR、EVR、ETVR及SVR等指标,探讨各自的疗效,提出适合我国国情的普通干扰素优化治疗方案,为丙型肝炎防治提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 120例慢性丙型肝炎基因1b型患者均为莆田学院附属医院门诊及住院的慢性丙型肝炎初治患者,其中男52例,女68例,年龄16~65岁,平均(46.0±13.6)岁。基本特征符合《2004年中国慢性丙型肝炎防治指南》制定的诊断标准。本研究入组标准:(1)ALT反复或持续异常;(2)血清抗-HCV阳性,HCV RNA阳性(>4.2×102copy/ml),HCV基因1b型;(3)患者依从性好,定期复查血常规、肝功能、甲状腺功能、HCV RNA等。剔除标准:(1)合并HBV、HDV、HIV感染;(2)失代偿性肝硬化;(3)自身免疫性疾病、严重精神性疾病患者,特别是抑郁症、恶性肿瘤、甲状腺疾病、有吸毒或酗酒史;(4)血红蛋白:男<130 g/L,女<110 g/L;(5)筛选前6个月用过抗病毒药、免疫调节剂、细胞毒药物或类固醇激素;(6)妊娠及哺乳妇女。将符合标准的基因1b型慢性丙型肝炎患者分为三组,普通干扰素优化方案组(1组)、普通干扰素方案组(2组)及PEG-IFNα-2α方案组(3组),每组40例。三组各项指标比较,差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。见表1。

表1 治疗前三组患者一般情况比较

1.2 试剂与仪器 抗-HCV检测采用抗-HCV(ELISA)第三代试剂盒,由厦门新创生物工程公司提供;HCV RNA定量检测:采用实时荧光定量PCR法(RT-PCR),上海科华生物工程股份公司产品,仪器是Roche公司light cycle 全自动PCR仪。HCV基因型检测:采用QIAGEN试剂盒,美国PTC-240基因扩增仪。通过巢式PCR扩增HCV NS5B区或CORE/E1约500 bp基因片段,琼脂糖凝胶电泳阳性结果的PCR产物进行测序,测序由北京金维智公司完成。

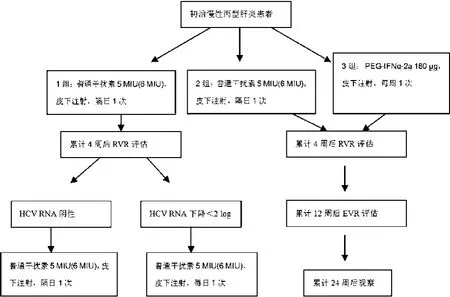

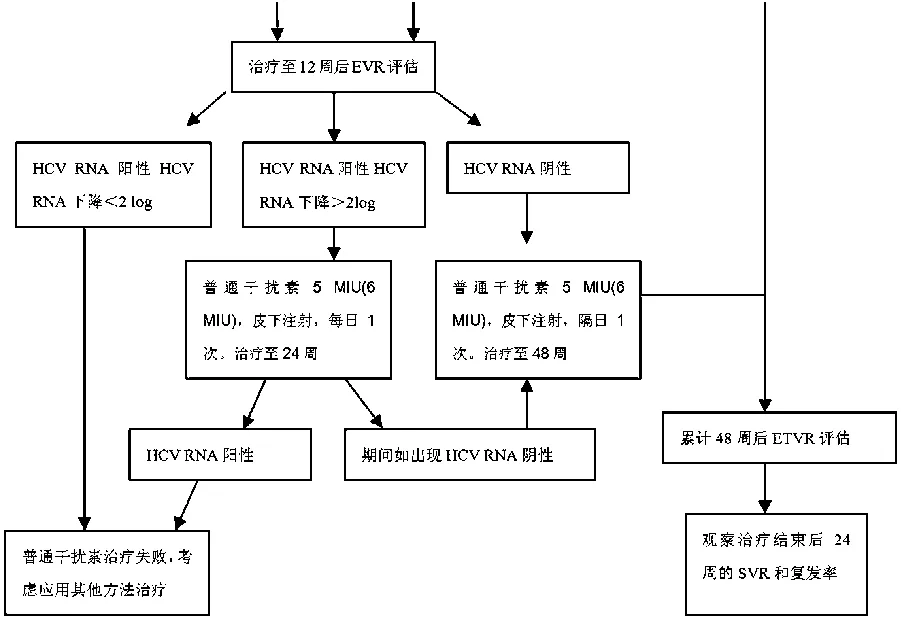

1.3 方法 1组应用普通干扰素5 MIU(6 MIU),皮下注射,隔日1次,在治疗4周、12周后根据RVR、EVR情况调整普通干扰素用量,必要时改为普通干扰素5 MIU(6 MIU),皮下注射,1次/d;2组应用普通干扰素5 MIU(6 MIU),皮下注射,隔日1次;3组应用PEG-IFNα-2α干扰素(派罗欣)180 μg,皮下注射,1次/周。每个方案组均联合口服利巴韦林,1000 mg/d,分3次口服,早上、中午各300 mg,晚上400 mg。药品PEG-IFNα-2α干扰素(派罗欣)由上海罗氏公司生产,普通干扰素IFNα-1b(赛若金)、IFNα-2b(安福隆)分别由深圳科兴生物公司及天津天士力公司生产,利巴韦林由四川美大康药业公司生产。各方案组治疗路线见图1。

图1 各组方案治疗路线图

1.4 观察指标 每组均进行RVR、EVR、ETVR及SVR评估,同时记录治疗前后主要症状和体征、肝功能变化情况及相关不良反应。

1.5 统计学处理 采用SPSS 17.0统计学软件进行分析,计数资料的比较采用 字2检验,各组患者RVR、EVR、ETVR、SVR及ALT复常率比较采用 字2分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

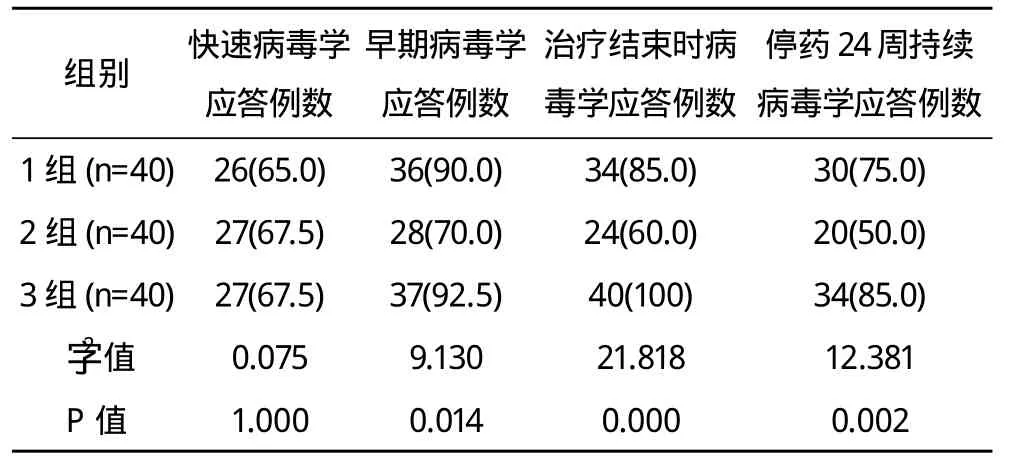

2.1 三组HCV RNA阴转率比较 三组RVR比较,差异无统计学意义(P>0.05)。三组EVR比较,1组和3组均高于2组,差异有统计学意义(P<0.05);1组与3组EVR比较,差异无统计学意义(P>0.05)。三组的ETVR比较,1组和3组均高于2组,差异有统计学意义(P<0.05);3组高于1组,差异有统计学意义(P<0.05)。三组SVR比较,1组和3组均高于2组,差异有统计学意义(P<0.05);1组与3组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 三组患者HCV RNA阴转率比较 例(%)

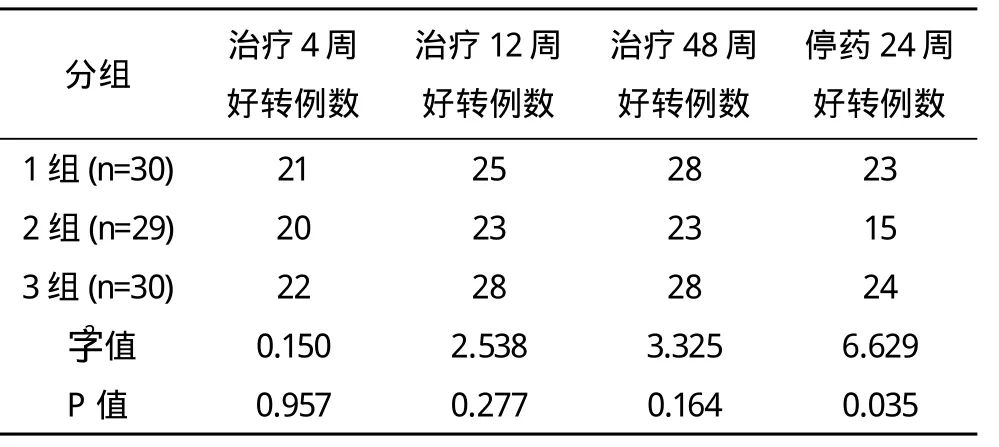

2.2 三组ALT复常率比较 三组治疗前ALT异常分别为30例、29例、30例,治疗后各组患者ALT逐渐趋于正常,比较三组治疗4周、12周、48周ALT复常率,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗结束后24周时,1组、3组的ALT复常率高于2组,差异有统计学意义(P<0.05);1组与3组的ALT复常率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 三组患者ALT复常率比较 例

3 讨论

丙型肝炎呈世界性分布,大多数国家的HCV感染率为1%~2%[2],1992年调查我国丙型肝炎病毒感染的感染率约为3.2%[3],福建省HCV调查结果显示HCV标准化流行率为3.99%[4]。笔者所在课题组于2006年在莆田市某村庄丙型肝炎高发流行病学调查,选择HCV感染比较集中的某一自然村作为调查点,调查并抽取血样1050份,调查结果显示该村抗-HCV阳性率高达28.86%。临床工作中还发现,莆田市沿海岸线周边的部分自然村、海岛也有较高HCV感染率,对丙肝感染者血样标本进行基因分型。基因型检测结果表明基因1b型是莆田市HCV感染的优势株,与国内多数地区的基因型分布基本一致[5]。如此众多的一般人群基因1b型HCV感染,为研究丙型肝炎工作提供了世界上独一无二的病例资源。

干扰素加利巴韦林是公认治疗慢性丙型肝炎的有效药物,部分患者经治疗可获得SVR。预测SVR最重要的基线因素包括HCV基因型,位于19号染色体的IL-28B的基因多态性,肝纤维化分期。除此以外,治疗前病毒载量,是否有其他病因、肝脏损害的程度也应在治疗前进行评估[6]。有研究表明,基因1型病毒感染者抗病毒治疗后的SVR率明显低于基因2型或3型病毒感染者[7]。鉴于基因分型对丙肝治疗的重要性,本课题组将基因1b型病例列入此次研究范围。

自2004年中国《慢性丙型肝炎防治指南》发布以来,我国慢性丙型肝炎(CHC)的治疗水平有了很大的提高,但CHC患者临床情况千差万别,固定疗程的标准治疗方案并非适合每个患者,在临床实践中标准方案已经逐渐暴露出不足之处。根据治疗中的应答指导个体化的用药方案(RGT策略),选择更合适的疗程、更合理的剂量和新的治疗药物已成为CHC未来的治疗方向[8]。本研究各个分组在临床背景相似的情况下,优化治疗方案组通过4周时的RVR评估及12周时EVR的评估来调整普通干扰素的用量,与普通干扰素标准方案组比较,可以明显提高EVR、ETVR及SVR。提示对未获得RVR及EVR的患者,增加普通干扰素的用量可以提高ETVR及SVR。其原因可能为优化治疗方案根据治疗应答情况将干扰素用量改为1次/d,与普通干扰素隔日1次相比,其有效血药浓度持续时间更长,可以更持续稳定地抑制病毒复制,有利于清除肝细胞内的HCV RNA,减少病毒重新复制和复发。另外,本研究发现,普通干扰素优化治疗方案组的SVR率达75%,聚乙二醇干扰素治疗方案组为85%,而两者比较差异无统计学意义( 字2=1.25,P>0.05),有待以后扩大样本量以进一步求证。本研究报道的病例疗效比文献报道高[9],这可能与患者对长疗程抗病毒治疗的认识及良好地依从性、医护人员密切监控不良反应等因素有关。在药品不良反应方面,各组在治疗过程中均有不良反应发生,如流感样症状、骨髓抑制、皮疹、甲状腺功能异常等,不良反应经临床对症处理及专科护理均能改善[10]。因快速应答不佳或早期应答不佳而进行干扰素加量治疗的患者,也均能完成48周的疗程,无一例因干扰素加量后不良反应增加而停药。

在我国,应用聚乙二醇干扰素治疗慢性丙型肝炎48周的费用约为6万元人民币,相当于普通干扰素治疗费用的5倍,大部分患者由于经济条件有限而无法选择聚乙二醇干扰素治疗。本研究根据慢性治疗过程中的应答情况来优化普通干扰素治疗方案,结果证明可以明显提高普通干扰素的抗病毒疗效,值得进一步推广。

[1] 中华医学会肝病学分会,中华医学会传染病与寄生虫病学分会.丙型肝炎防治指南[J].中华肝脏病杂志,2004,12(4):194-198.

[2] Wasley A, Alter M J. Epidemiology of hepatitis C: geographic differences and temporal trends[J]. Semin Liver Dis,2000,20(1):1-16.

[3] Xia G L, Liu C B, Cao H L, et al. Prevalence of hepatitis B and C virus infections in the general Chinese population, Results from a nationwide cross-sectional seroepidemiologic study of hepatitis A,B, C, D, and E virus infections in China, 1992[J]. International Hepatology Communications,1996,5(1):62-73.

[4] 李凌奋,何家鑫,赵莉莱,等.福建省五型病毒性肝炎流行特征[J].中华流行病学杂志,1998,12(2):89-92.

[5] 林国贤,黄庆华,刘福星,等.莆田市某村庄丙型肝炎高发流行病学调查[J].中华实验和临床感染病杂志(电子版),2009,13(4):409-414.

[6] 谢雯,成军.慢性丙型肝炎的诊断治疗:以指南指导治疗[J].中国临床医生,2012,40(4):3-6.

[7] Fried M W, Shiffman M L, Reddy K R, et al. Peginterferon alpha-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection[J]. N Engl J Med,2002,347(13):975-982.

[8] 成军.重视慢性丙型肝炎的应答指导治疗[J].中国肝脏病杂志(电子版),2008,1(2):1-3.

[9] 徐道振,谢尧,陆志檬,等.聚乙二醇化干扰素α-2α与干扰素α-2α治疗慢性丙型肝炎疗效、安全性的评估[J].中华传染病杂志,2004,22(4):221-224.

[10] 唐淑芬,邱荣仙.不同干扰素抗病毒治疗慢性丙型肝炎的观察与护理[J].中国医学创新,2011,8(33):82-83.

Research the Optimization of Antiviral Treatment for Chronic Hepatitis C

/QIU Rong-xian, LIN Guo-xian, XIE Zhi-yong, et al.

Objective: To discuss the efficacy of optimization in antiviral treatment for chronic hepatitis C by interferon combined with ribavirin. Method: 120 cases infected with genotype 1b HCV were divided into three groups,including the optimization interferon group, the standard interferon group, and the PegIFN α-2α(Pegasys) group. Rapid virological response (RVR), early virological response (EVR), end treated virological response, sustained viral response (SVR) and alanine transaminas (ALT) were observed respectively. Result: The incidence of EVR, ETVR, SVR in the optimization interferon group and the PegIFN α-2α(Pegasys) group were higher than that of the interferon standard group (P<0.05). Conclusion: Adjusting the dose of interferon in treating chronic hepatitis C according to on-treatment virologic response can improve efficacy.

Hepatitis C; Genotyping; Interferon; PegIFN α-2α; Ribavirin

Affiliated Hospital of Putian Colloge, Putian 351100, China

// Medical Innovation of China,2012,9(24):029-031

10.3969/j.issn.1674-4985.2012.24.014

莆田市科技计划资助项目(编号:2010S10-3)

①莆田学院附属医院,福建医科大学教学医院 福建 莆田 351100

林国贤

2012-06-12) (本文编辑:王宇)