三七中黄酮类成分的研究进展

2012-10-25李媛,李强,姜泽

李 媛,李 强,姜 泽

(1.东营市药品检验所,山东东营257091;2.吉林省食品药品检验所,吉林长春130033)

三七[Panax pseudoginseng var notoginseng(Burk.)Hoo&Tweng或Panax notoginseng(Burk.)F.H.Chen]为五加科人参属植物,又名参三七、田七、山漆、滇三七、金不换等,分布于我国云南文山及广西壮族自治区靖西等极小范围内,是我国传统的名贵药材之一[1]。《本草纲目》记载:三七“颇似人参之味”,“止血散血定散”,能治一切血症。《本草纲目拾遗》称“三七颇似人参,人参补气第一,三七补血第一,味同而功亦同”。三七味甘、微苦,性温,归肝、胃经,主要功能为散瘀止血,消肿定痛,用于咯血、吐血、衄血、便血、崩漏、外伤出血、胸腹刺痛、跌打肿痛等[2]。

三七化学成分的研究是从上世纪30年代开始的,80年代的大量研究表明,三七含有多种有效成分,皂苷为主要有效成分之一,具有多种生理活性;此外,三七还含有止血的有效成分三七素,以及多糖、氨基酸、挥发油、脂肪酸、植物甾醇、黄酮、脂肪族炔烃化合物及微量元素等[3~5]。目前对于三七皂苷的研究已经非常深入,但对于黄酮类成分的研究却非常少。本文对目前有关三七黄酮类成分的研究做一综述,为以后进一步研究三七黄酮类成分提供参考。

1 三七中的黄酮类成分

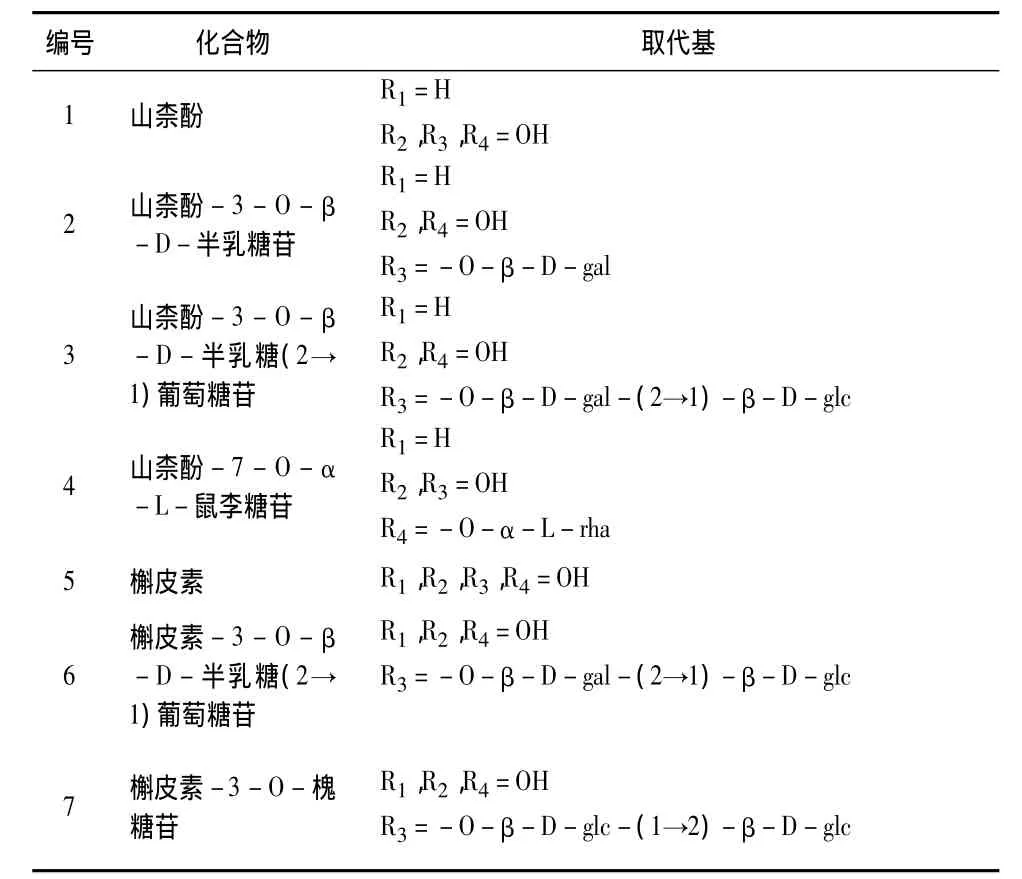

黄酮类成分是广泛存在于自然界的一大类化合物,是一类具有C6-C3-C6基本母核的天然产物。上世纪末魏均娴等[6,7]从三七茎叶中首次分离得到一种黄酮醇苷,经鉴定该黄酮醇苷为槲皮素-3-O-槐糖苷,从三七绒根中分离得到槲皮素(Quercetin)、山柰酚(Kaempferol)两种黄酮醇类成分。之后关于三七黄酮类成分的研究没有大的突破,也没有再发现新的黄酮类成分。2004年郑莹[8]在其毕业论文中提到从三七茎叶中分离得到了7种黄酮类成分,并利用IR、UV、MS、1H-NMR、13C-NMR等现代光谱学手段辅以其他的定性方法鉴定出了6种黄酮类化学成分的结构。它们分别是山柰酚(Kaempferol),山柰酚 -3-O-β-D-半乳糖苷(Kaempferol 3-O-β-D-galactopyranoside),山柰酚 -3-O-β-D-半乳糖(2→1)葡萄糖苷[Kaempferol 3-O-(2``-β-D-glucpyranosyl)-β-D-galactopyranoside],山柰酚-7-O-α-L-鼠李糖苷(Kaempferol 7-O-α-L-rhamnoside),槲皮素(Quercetin),槲皮素-3-O-β-D-半乳糖(2→1)葡萄糖苷[Quercetin 3-O-(2``-β-D-glucpyrano-syl)-β-D -galactopyranoside]。除山柰酚和槲皮素之外,其余化合物皆是首次从三七茎叶中分离得到。

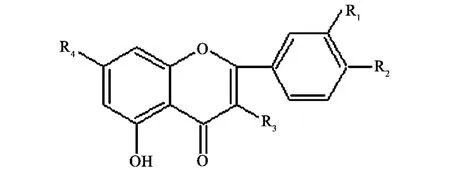

结构式如图1,表1。

图1 三七黄酮类成分的母核

表1 三七黄酮类各结构式对应成分名称

2 三七黄酮类成分的提取、分离、纯化的研究

2.1 三七黄酮类成分的提取 由于各种黄酮类化合物在植物体中存在的部位不同,结合的状态也可能不一样。在花、叶、果等组织中主要以苷的形式存在,在木部的坚硬组织中则多为非苷类的游离状态,即苷元或黄酮配糖基形式。根据黄酮类成分在植物中的不同部位采取不同的提取方法,由植物的心材中提取黄酮类成分,可以用乙醚或石油醚为溶剂直接提取;由植物的树皮或根中提取黄酮类成分,多采用脂溶性溶剂提取后再用极性溶剂提取;由植物花、果或叶中提取黄酮类成分(多含苷类),常用水或乙醇为溶剂进行提取,为了比较方便的除去伴存的叶绿素杂质,减少对黄酮苷类精制的困难,一般多用热水自原料中提取。三七中黄酮类成分的提取方法主要有以下几种方法:

2.1.1 溶剂提取法 魏均娴等[7]从三七绒根中提取出三七黄酮,主要用乙醇对三七绒根进行提取,得乙醇提取物再加热水溶解,溶于热水部分加入碱式醋酸铅溶液使之沉淀,得沉淀物混悬于水中加入稀硫酸脱铅,脱铅后的水溶液上聚酰胺层析柱,用20%乙醇洗脱,得三七黄酮A部分和黄酮B部分。黄酮A部分硅胶柱层析,用三氯甲烷-甲醇(98∶2)洗脱得槲皮素;黄酮B部分溶于丙酮,反复除去丙酮不溶物,进行硅胶柱层析,三氯甲烷-甲醇(85∶15)洗脱得三七黄酮B。三七黄酮B的化学结构还有待于进一步研究。

2.1.2 碱水提取法 张志信[9]对碱水提取的pH值、温度、液料比以及提取时间进行了正交实验,最终优化出碱水提取三七总黄酮的条件。用pH=10的稀碱液做溶剂,液料比为30∶1,浸提温度为80℃,提取两次,每次40 min。采取此工艺提取三七黄酮类成分成本低,易于工业化生产。

2.1.3 微波-碱水提取法 工艺参数:pH=8、微波功率为中档、液料比为1 g∶40 mL、微波作用时间为10 min、提取2次。张志信等[9]做了微波-碱水提取法和碱水提取法的比较实验,得出微波-碱水提取法的提取率远远高于碱水提取法,主要是因为微波处理可以提高细胞的破壁率,从而使黄酮类化合物的提取率大幅度上升。但是这种方法不适合工业化生产。

2.2 三七黄酮类成分的分离及纯化 黄酮类化合物分离纯化的方法主要有大孔树脂吸附法、各种柱层析法、HPLC法、离心薄层层析法、制备薄层层析法、纸层层析法和超临界色谱法等[10]。

2.2.1 大孔树脂分离纯化法 大孔吸附树脂具有物理化学稳定性高、吸附选择性独特、吸附容量大、解吸容易、机械强度高、耐污染、流体阻力小、可以多次反复使用、再生比较容易、节省费用等特点。广泛用于工业脱色、废水处理、药物分析、临床鉴定、抗生素及生化物质的分离纯化等领域[11~13]。

大孔树脂是20世纪60年代发展起来的一种新型吸附剂,它是一类不含交换基团且具有大孔结构的分离材料。具有很好的大孔网状结构和较大的比表面积,通过物理吸附从溶剂中有选择的吸附有机物质,从而达到分离的目的[14]。

AB-8大孔吸附树脂为聚苯乙烯型,弱极性聚合物吸附剂,研究表明AB-8树脂对黄酮类物质的分离、富集能力较好[15]。

通过测定分析3种吸附树脂对三七黄酮的吸附特性综合考虑多方面因素,AB-8树脂具有适当孔径、较高比表面积、较大比重、三七黄酮吸附量大、解吸容易、吸附后浸膏黄酮含量高等特点,其性能优于其他几种树脂。AB-8树脂是一种性能良好的三七黄酮吸附剂。为使树脂吸附法成功的应用于三七黄酮的生产,除选用性能优良(特别是增大对黄酮的选择性吸附)的吸附剂外,还要配合最佳的工艺条件,才能取得最佳的分离效果[16]。

2.2.2 柱层析分离纯化法

2.2.2.1 聚酰胺分离纯化法 聚酰胺(polyamide)是通过酰胺基聚合而成的一类高分子化合物。自20世纪90年代发现聚酰胺对酚性物质的层析分离性能后,首先应用于黄酮、酚类等天然产物的分离。目前,聚酰胺层析是分离黄酮苷及黄酮苷元的最有效的方法[17]。因此,三七黄酮类成分的分离纯化多用聚酰胺法。

2.2.2.2 其他柱层析法 硅胶柱层析法,此方法的应用范围最广,不仅可以分离黄酮苷,也可以分离各种黄酮苷元[18]。葡聚糖凝胶柱层析,主要是靠分子筛作用分离黄酮苷类,在洗脱时,一般按分子大小顺序洗出柱体。李文魁等[19]用此法从朝鲜淫羊藿地上部分分离得到2种黄酮苷类化合物。

2.2.3 其他方法 应用HPLC法、离心薄层层析法、制备薄层层析法、纸层层析法和超临界色谱法分离黄酮苷及其苷元的实验有很多,但是没有上述两种方法常用,而且大孔树脂法和柱层析法使用方便成本较低。

3 三七黄酮类成分的药理研究

三七黄酮类成分能直接扩张动脉血管,增强心肌收缩力和稳定心率,改善血循环及防治血栓等[20]。另有实验表明三七黄酮类成分能对抗垂体后叶素引起的T波改变,因此,可以对缺血心肌起到保护作用[21]。魏均娴等[7]指出三七黄酮类成分与皂苷合用,生理活性最强,分开使用则证明黄酮类成分能显著增加心肌冠脉流量。槲皮素对P388白血病细胞有一定活性[22]。槲皮素不仅对多种致癌剂、促癌剂有拮抗作用,而且可以抑制多类恶性肿瘤细胞的生长[23]。

三七黄酮类成分对人肝癌SMMC-7721有一定的抑制作用,并呈时间及剂量依赖性关系。三七茎叶黄酮类成分可以改变SMMC-7721细胞的周期分布,即G1期细胞百分率有所下降,S期百分率增加,动员SMMC-7721由G0/G1期进入S期,使细胞堆积,阻止S期细胞进入G2/M期,从而抑制细胞增殖[9]。

4 小结与讨论

三七是我国的传统中药材之一,由于三七中黄酮类成分含量过少,所以研究的很少更没有将其开发成为商品。三七黄酮类成分含量低,若要单独以黄酮类成分作为目标产物单一的开发三七黄酮类成分,必将会使成本大幅度提高,而且会造成资源浪费。因此,要考虑在开发三七皂苷的同时来开发三七黄酮类成分。王兴文教授的水提三七皂苷工艺已经非常成熟,并且实现了产业化生产[24]。若要在该水提工艺基础上来开发三七黄酮类成分会使成本降低,并且容易实现产业化,也为三七黄酮类成分开发成药品、保健品及化妆品提供保证。

[1]熊辅信,寸树芬.现代中药研究荟萃[M].第1版.昆明:云南科技出版社,2002:202-208.

[2]国家药典委员会.中华人民共和国药典2005年版(一部)[S].北京:化学工业出版社,2005.

[3]李琦,叶蕴华,邢其毅.三七水溶性化学成分及其药理研究新进展[J].高等学校化学学报,1996,17(2):1886-1892.

[4]林琦,赵霞,刘鹏,等.三七脂溶性化学成分的研究[J].中草药,2002,33(6):13 -15.

[5]饶高雄,王兴文,金文.三七总皂苷中的聚炔醇成分

[J].中药材,1997,20(6):298 -299.

[6]魏均娴,王菊芬.三七叶黄酮类成分的研究[J].中国中药杂志,1987,11:33 -35.

[7]魏均娴,王菊芬,张良玉,等.三七的化学研究——Ⅰ.三七绒根的成份研究[J].药学学报,1980,15(6):359-364.

[8]郑莹.三七茎叶黄酮成分的研究[D].长春:吉林大学,2004.

[9]张志信.三七茎叶中黄酮类化合物初步研究[D].重庆:重庆大学,2005.

[10]渠桂荣,郭海明.黄酮苷类化合物分离鉴定的研究进展[J].中草药,2000,31(4):72 -74.

[11]米靖宇,宋纯清.大孔吸附树脂在中草药研究中的应用进展[J].中成药,2001,23(12):58 -61.

[12]王跃生,王洋.大孔吸附树脂研究进展[J].中国中药杂志,2006,12:961 -965.

[13]崔九成,蒙跃龙,杨钧.大孔树脂分离葛根总黄酮研究[J].西北药学杂志,1999,14(4):154 -155.

[14]李平华,王兴文.大孔吸附在中药有效成分分离纯化中的研究进展[J].云南中医学院学报,2003,26(3):43-46.

[15]徐家毅,郭贤权.大孔树脂孔结构的测定[J].高分子通报,1999,2:54 -62.

[16]聂丽,罗万芳,王兴文.大孔树脂分离纯化三七黄酮类成分研究[J].云南中医学院学报,2007,30(1):10-12.

[17]中国科学院上海药物研究所.中草药有效成分提取与分离[M].上海:上海科学技术出版社,1983:107-110.

[18]姚新生.天然药物化学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,1997:201.

[19]李文魁,肖培根,廖矛川,等.朝藿苷E的分离和结构[J].高等学校化学学报,1995,16(12):1892 -1895.

[20]魏均娴,杜元冲.三七——现代科学研究及应用[M].昆明:云南科技出版社,1996.

[21]颜正华.中药学[M].北京:人民卫生出版社,1999:729.

[22]毛雪石.黄酮类化合物的抗肿瘤活性[J].国外医学(药学分册),1995,22(2):92 -96.

[23]孔令泉.槲皮素抗肿瘤作用的研究进展[J].四川医学,1999,20(1):56 -58.

[24]王兴文.水提三七总苷[J].云南中医学院学报,2001,24(3):1-3.