竞走运动员运动性贫血的发生机制探析

2012-10-08黄利军

黄利军

(重庆科技学院电气与信息工程学院,重庆 沙坪坝 401331)

1 运动性贫血的研究历史

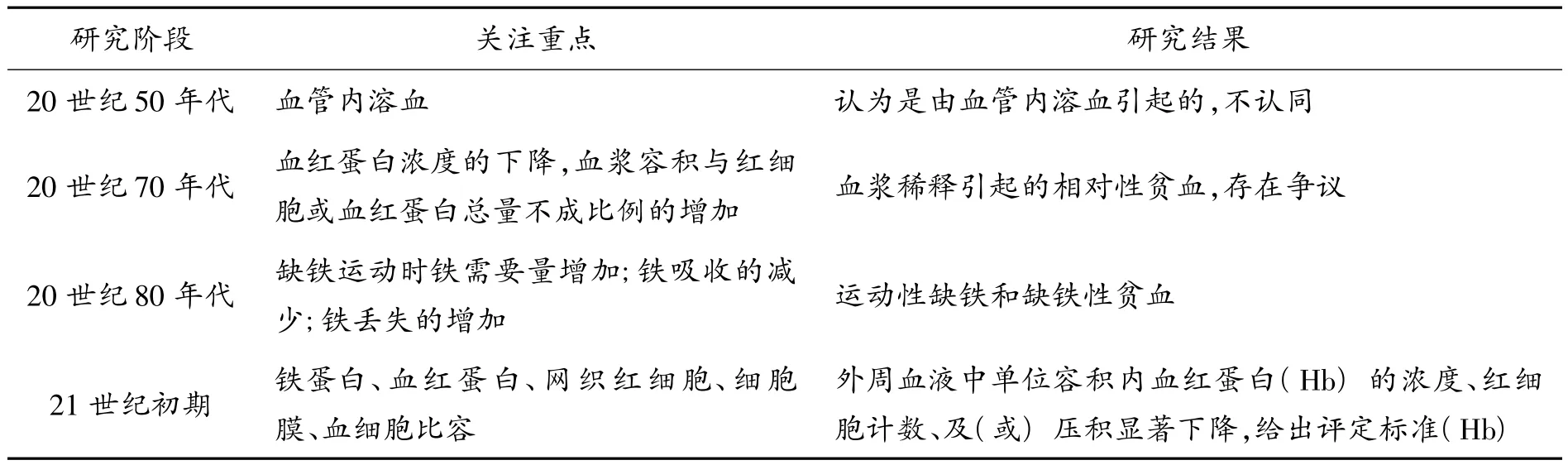

早在1881年,Fleischer作为一名军医对一名士兵的暂时性血尿研究揭开了贫血(anaemia)研究的序幕[1].1959年,日本学者 Yochimura首次提出“运动性贫血”(sports anemia)这一术语[2-3].在这以前,虽然不少学者报到了运动训练对血红蛋白、血细胞比容和血浆容积等影响的研究结果,但未被学界重视.近50多年来,运动与血液变化的关系开始被人们关注.不同时期运动性贫血关注的重点研究的内容有所不同,大致可分为4个阶段[4],如表1所示.

表1 不同时期运动性贫血关注的重点与研究的内容

2 运动性贫血的概念、诊断标准和发生率

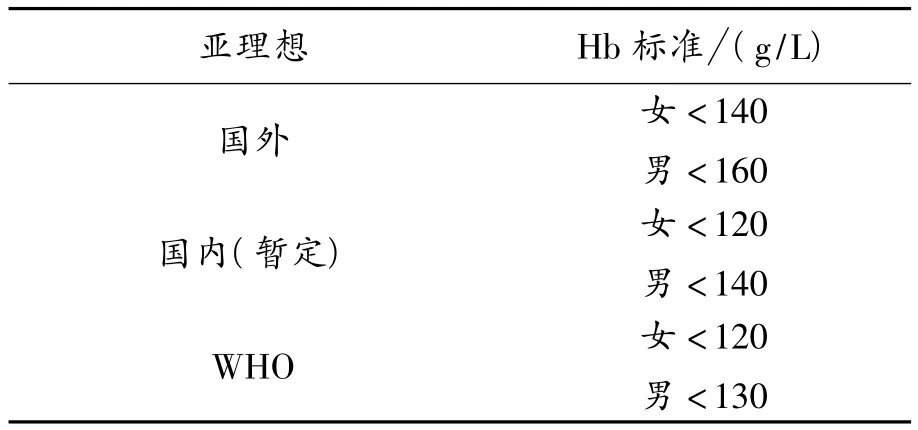

我国成年男性红细胞(RBC)数量(4.0~5.5) × 1012/L,血红蛋白(Hb)浓度为(120~160)g/L;成年女性红细胞数量为(3.5 ~5.0)×1012/L,血红蛋白浓度(110 ~150)g/L.若血液中的红细胞数量、Hb浓度低于正常,称为贫血[5].运动性贫血是由于运动而引起的外周血液中单位容积内Hb的浓度、红细胞计数、及(或)压积显著下降低于相同年龄、性别和地区正常标准的现象.国内外诊断运动性贫血的标准见表2.

近年来[7],一些学者提出,任何低于氧运的亚理想Hb值,尤其在运动训练和竞赛阶段,就应考虑为运动性贫血.国外有人认为,耐力运动员的Hb若低于150 g/L时,就是低值.这样造成了贫血标准的混乱,一些学者提出采用下述术语:

运动员贫血:用于前述传统的临床贫血标准上,用在Hb值低于临床标准的运动员身上.

亚理想Hb值:用于运动员的Hb值低于氧运所需的理想水平者.亚理想 Hb标准见表3所示.

表3 亚理想Hb值

据广西(1991)报道,检测105名运动员,女子贫血检出率为36.8%,男子为9.0%,平均贫血检出率为19.0%,而且不同年龄组、不同运动项目运动员的贫血检出率也不同.饶平等人对青少年运动员运动性贫血作了研究[8].结果显示:儿童少年运动性贫血的发生率39.5%,明显高于成年人22.4%,女运动员的贫血发生率45.3%,远比男运动员33.3%高;其中田径运动尤其是长距离项目出现贫血的百分率大大高于其它项目.据国外资料,男运动员的运动性贫血发生率为3.5%,女性为7.5%.国内报道,成年运动员为4.9%,少年运动员高达15.9%;最近,田庆卓等观察102名竞走运动员,发现男运动员贫血发生率更高,达29.4%,女运动员为14.5%.

3 竞走运动项目的运动特点分析

竞走运动是田径诸项目中的一种具有特殊技术要求的运动,是典型的耐力与技战术相结合的周期性竞速项目,属于体能主导类耐力性项群[9].国际田联规则规定,竞走是运动员在地面连续行走的一个过程,这个过程没有明显的腾空现象(通过人的肉眼),前腿在触地瞬间必须伸直(既不能屈膝),直至身体垂直面[10].表现为:骨盆前后转动大,腰部有一定的扭动,两臂积极摆动,脚着地时腿充分伸直,步幅大,频率高,前进速度快[11].

竞走运动项目包括男子20 km(田径场)、20 km和50 km(公路),女子5 km、10 km(田径场)和10 km(公路)等项目.这些项目分属于长距离和超长距离周期耐力性运动项目.其中,长距离运动能量消耗较大,主要靠有氧供能,心率可达200次/min以上,碱贮备下降40%~50%,运动期间摄氧量水平稳定,处于假稳定状态,氧债可达7~15 L,恢复时间一般需要5~10 h,运动中会出现“极点”和“第二次呼吸”[12].超长距离运动(如 10 km、20 km和50 km)则属中等强度的周期运动,其特点是运动时间长,全程能量消耗很大.如50 km竞走需4 h左右,每分钟需氧达2~3.5 L,约为VO2max的60%,整个运动多处于稳定状态,心率可达90~180次/min,运动中体温可达近40℃,且由于大量出汗,体重可下降2~6 kg,而运动后的恢复则需要3天以上.

由上可知,竞走运动主要依靠有氧供能,即以糖、脂肪和蛋白质的有氧氧化供能为主,且供能物质在运动前半段,以及比赛途中加速超越和冲刺阶段主要依靠糖供能,后阶段则主要由脂肪供能.这是由于脂肪氧化的耗氧量大,动员慢,能量输出功率小等特点决定的.但在后期的加速、冲刺阶段仍动用糖来供能.运动中,机体1 h可消耗1 500~1 800千卡热能,因此竞走运动员对各种营养素的需要量较高[13-14].在高强度、长时间的竞走训练后期,许多运动员会出现肌糖元耗损,血糖下降,维生素、无机盐、水分等随汗液大量流失的现象,引起神经活动紧张、激素分泌增加、体液丢失、乳酸和氧自由基等代谢产物堆积的一系列生理、生化反应,最终代谢平衡状态被破坏,出现中枢神经系统和肌肉的疲劳.这些都易造成有关生成红细胞和血红蛋白所需物质(如铁、蛋白质、维生素等)的供给不足,促使运动性贫血的发病率较高[15-16].

4 竞走运动员运动性贫血的发病机制

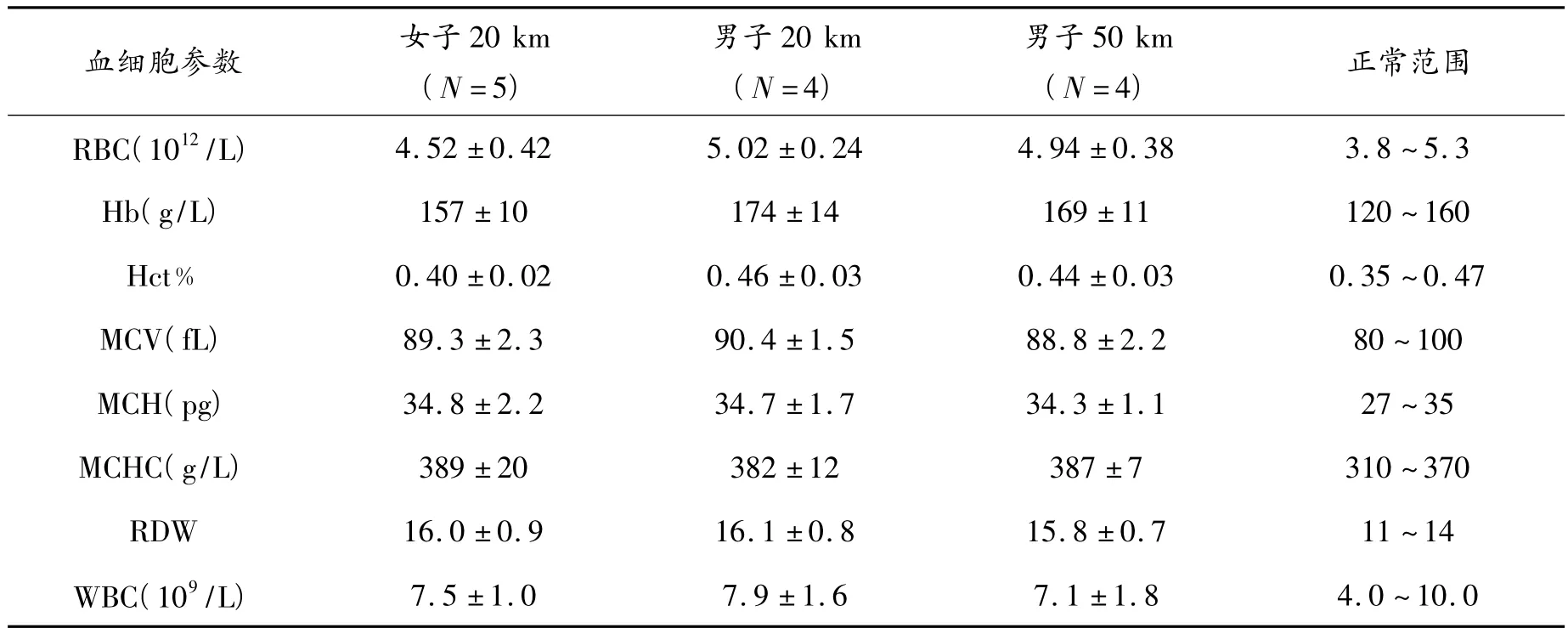

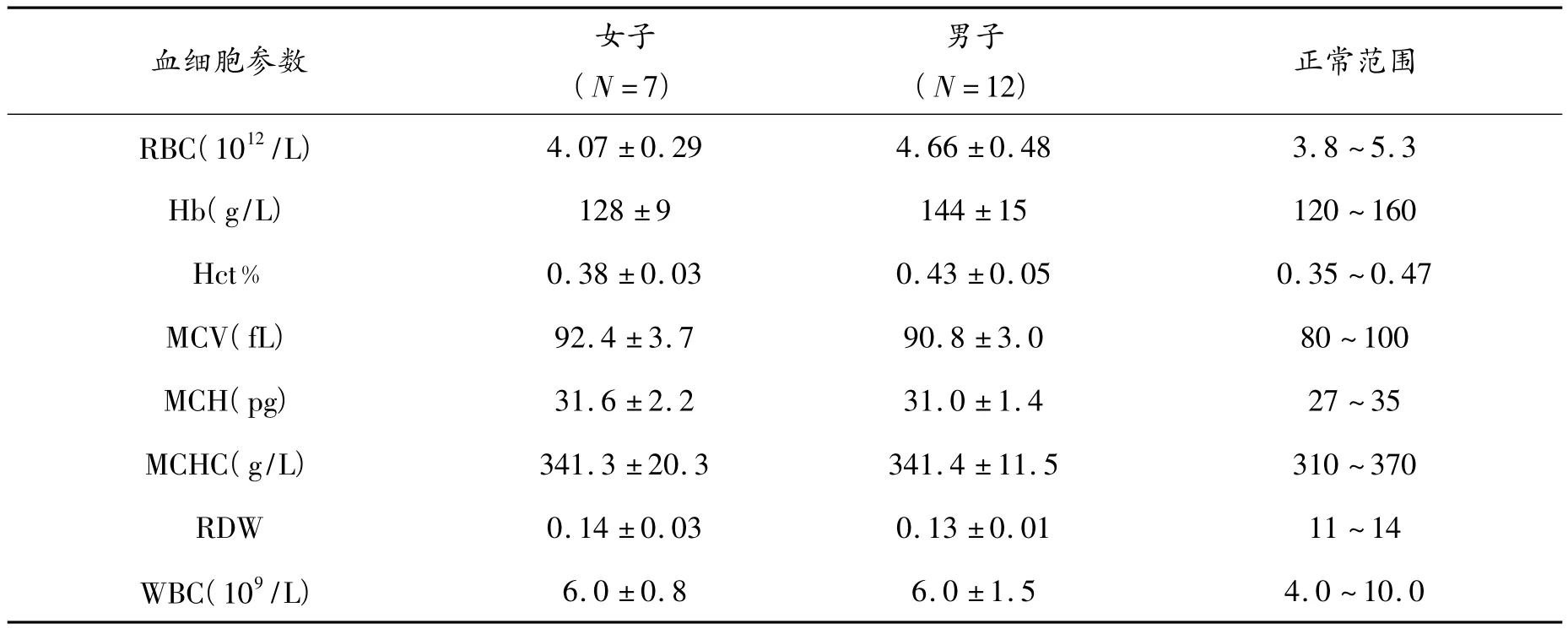

我国优秀竞走运动员集训前期和赛前大强度训练期血细胞参数,见表4、表5.红细胞参数是指血红蛋白浓度(Hb)、红细胞压积(Hct)、红细胞数(RBC)、红细胞分布宽度(RDW)、白细胞数(WBC)等实验数据,以及由公式计算得到的红细胞平均体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白量(MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC).

表4 我国优秀竞走运动员集训前期血细胞参数[10]

表5 我国优秀竞走运动员赛前大强度训练期血细胞参数[10]

通过比较血细胞参数的变化发现:竞走运动员赛前大强度训练期血细胞功能均有不同程度的下降.这些指标的改变很有可能成为运动性贫血的因素之一,而血红蛋白和血细胞比容低于医学诊断的正常标准是运动性贫血的主要特点[17].结合查阅的资料与表4、表5,笔者将造成竞走运动员运动性贫血的机制评述如下:

4.1 竞走运动引起血液中RBC破坏增加,改变红细胞膜结构发生溶血

4.1.1 竞走运动时RBC受摩擦、挤压的影响

正常人外周RBC的寿命为120天,RBC从生成到老化、消亡是一个自然的生理过程[18].RBC在正常情况下保持着中央薄、周缘厚的双凹盘状形态,并保持着可塑性变形的能力.竞走运动员在训练比赛时,由于肌肉被强力收缩、挤压,足底组织血管长时间受到挤压,摩擦造成局部组织损伤,RBC 破裂,发生溶血[19];同时,RBC 老化皱缩,体积减小,内粘度增加;另一方面由于运动时心输出量增加,血液循环加快,增加了RBC之间、RBC与血管壁之间的摩擦,也引起RBC破坏增加;同时,RBC不断受到机体代谢产生的自由基的侵袭,不可避免地会发生氧化损伤而造成RBC 的老化[20-21].

4.1.2 竞走运动引起红细胞膜结构的异常

对运动员贫血的研究表明,当竞走运动员进行激烈运动时,由于机体内代谢的加强,血液自由基的生成增多,引起红细胞膜磷脂不饱和脂肪酸发生过氧化,使膜的流动性降低,膜变硬,脆性增加,变形能力显著下降,可造成溶血.氧自由基可使许多生物大分子如核酸、蛋白质膜多不饱和酸发生损伤,引起超氧化反应,导致膜结构和功能被破坏[22-23].

4.2 竞走运动使Hb相对性增多,合成减少引起贫血

Hb的含量直接影响人体的有氧氧化能力,特别是影响耐力运动员的运动能力和运动成绩[24].从表4与表5中,对比 Hb含量(女子)明显由集训前期(157±10)g/L下降至赛前大强度训练期的(128±9)g/L,与正常范围相比,Hb水平总体处于上升的趋势,在大训练强度时,Hb明显减少,使体内的微环境、神经介质、体液和免疫因素都受到一定影响,破坏了相应的微环境,因此RBC的生成和成熟率受到抑制,与衰老和死亡率失去平衡,造成Hb的减少或贫血.研究表明:RBC中Hb分子是由蛋白多肽链、肽链珠蛋白与亚铁血红素共同组成.因此,凡是影响运动员体内蛋白质、血红素或铁元素的因素都会影响Hb的合成.Prate研究报道,血红素氧合酶(HO)是催化血红素产生胆红素,一氧化碳(CO)和铁的限速酶,它分为原生型(HO-2)和诱生型(HO-1).其中,HO-1可以促进血红素的分解代谢,在铁的在循环过程中担当重要角色[25].目前大部分实验研究认为:运动性贫血发生时HO-1显著增加,促进了血红素在肝脏的分解代谢速率,血红素在一定程度上处于高分解状态,使Hb的水平下降.

Hb低下的发生往往与铁储备的缺乏或者红细胞代谢有关.长时间的竞走运动过程中,足底与地面的摩擦作用反复持续进行着,对运动员造成机械损伤,加之大量流汗,总的作用后果是使铁的丢失加剧,造成铁代谢紊乱.铁元素是合成Hb的重要原料之一,且运动员需铁量高于常人,并随着运动时间、强度和环境等因素而变化.运动员常处于运动性溶血,汗液蒸发,运动性血尿等原因使铁元素丢失过多,且运动员对铁的吸收水平较常人差、铁需量增加、摄入量不足等原因,若不给予足够的铁,可使Hb合成减少,发生运动性贫血.

4.3 竞走运动引起高血容量的反映使血液相对稀释

竞走运动员经过长时间、系统的运动训练,安静时红细胞数量并不比一般人高,有的甚至低于正常值.资料表明:运动员红细胞总量较一般人有明显增加.Astrand等报道:耐力训练可使人体血容量增加8% ,其中血浆容量增加12%,相对较多,RBC容量增加相对较少.表4与表5中,对比Hct%含量(女子),明显由集训前期0.40±0.02下降至赛前大强度训练期的 0.38 ±0.03.随着Hct的下降,Hb浓度随之下降.由于运动员血容量增加与红细胞量增加相比,在很大程度上是以增加血浆量为前提的,所以单位容积的RBC、Hb量不高,但 RBC 总数和 Hb总量高[26].机制为:血浆蛋白总量增多,尤其是血清蛋白增多,机体渗透压升高,使更多的水分贮留在血液循环中.这种现象只能称为“假性运动性贫血”,是耐力训练的一种良好适应表现.

4.4 微量元素、血清肌酸激酶(CK)、血清睾酮(T)和皮质醇(C)变化的影响

竞走属于身体与地面摩擦较大、对肌肉机械损伤较严重的运动,运动应激可引起肾上腺脾脏收缩和释放溶血因子,该物质增加红细胞的破损,引起运动性贫血.运动后血清CK活性更容易增高,同时伴随运动员肌肉酸痛、疲劳感强、厌训等.王明运等人[27]研究了激素、铁、铜代谢与运动性贫血的关系,运动性贫血的运动员不仅缺铁,还缺铜,因铜参与造血过程,能提高细胞色素A,乳酸脱氢酶和碳酸酐酶的活性;还发现耐力运动员的T水平明显高于非运动员,而运动性贫血的运动员的T水平比非贫血运动员明显下降[28].对机体的恢复较慢,免疫能力下降.以上研究提示:微量元素、CK、T和C值的变化也是影响竞走运动员运动性贫血的因素之一.

5 现存问题及今后研究展望

竞走运动员运动性贫血是多种因素共同作用的结果,近年来国内外尚未对此进行专门性研究,而是重点对耐力性项群运动训练造成运动性贫血发生机制与预防措施的研究.21世纪,运动性贫血的研究已经进入分子生物时代.运动性贫血的发生机制以及治疗会随着细胞分子生物学的发展不断地完善,未来研究方向是把预防治疗运动性贫血与促进人类的健康联系在一起.采用基因芯片技术、PCR技术揭示更多的生命奥妙,这对于学界进一步的高水平发展有积极意义,这也是今后的研究重点[23].

[1]Fleischer R.Uebereine neue form von haemoglobinurie beimmenschen.Berl Klin Wochenschr,1881(18):691.

[2]Yoshimura H,Inoue T,Yamada T ,et al.Anemia during hard physical training(sports anemia)and its causal mechanismwith special reference to protein nutrition[J].World Rev Nutr Diet,1980(35):1-86.

[3]曲绵域,于长隆.实用运动医学[M].北京:北京大学医学出版社,2003:375-379.

[4]任金枝,姜彦更.运动性贫血[J].锦州医学院学报,1994 ,15(2) :29-30.

[5]杨锡让.实用运动生理学[M].北京:北京体育大学出版社,2007:120-132.

[6]胡晓燕,胡一平,孔峰,等.运动性贫血防治措施的研究[J].山东体育学院学报,1999(15):28-31.

[7]曲绵域,于长隆.实用运动医学[M].北京:北京大学医学出版社,2003:373-374.

[8]饶平,唐冬生,熊曼丽.对青少年运动员运动性贫血的调查研究[J].武汉体育学院学报,2001,35(3):51-52.

[9]胡好,王卫星,王林,等.我国20km优秀竞走运动员体能训练结构研究[J].北京体育大学学报,2011,34(4):120-123.

[10]冯连世,冯美云,冯炜权.优秀运动员身体机能评定方法[M].北京:人民教育出版社,2003:212-224.

[11]张淑敏,于成珍.竞走技术规范化探讨[J].山东体育科技,1996,18(1):30-34.

[12]文超.田径运动高级教程[M].北京:人民体育出版社,2003:279-280.

[13]赵杰修,田野,曹建民,等.运动性贫血机理和防治的研究及探讨[J].中国运动医学杂志,2004,23(2):208-211.

[14]张晖,李红.竞走运动员比赛期间营养调配初探[J].田径,2005(6):57-58.

[15]田野.运动生理学高级教程[M].北京:高等教育出版社,2003:132-140.

[16]陈吉棣.运动营养学[M].北京:北京医科大学出版社,2002:283-284.

[17]金丽,田野,赵杰修,等.抗运动性贫血剂对运动员红细胞形态的影响[J].武汉体育学院学报,2009,43(8):46-50.

[18]黄园,陈志庆,邱卓君,等.运动对红细胞老化与生成的影响[J].中国运动医学杂志,2002,21(5):458-461.

[19]肖建原,赵歌,郭建荣,等.不同负荷运动训练对大鼠红细胞膜的氧化、抗氧化及膜流动性的变化[J].北京体育大学学报,2003,26(4):472-474.

[20]任建生.长期运动训练对血液流变学的影响[J].中国运动医学杂志,1996,15(4):280-282.

[21]余群.运动性贫血产生机理及其低氧防治的探讨[J].安徽体育科技,2006,27(2):56-58.

[22]肖爽,邱烈峰,余群.运动性贫血相关因素及其防治特点[J].中国组织工程研究与临床康复,2007,11(17):3432-3433.

[23]Vivien M Hodges ,Susan Rainey ,Terence R Lappin,A Peter Maxwell.Pathophysiology of anemia and erythrocytosis[J].Critical Reviews in Oncology/Hematology,2007(64):139-158.

[24]吕文英.血红蛋白与运动训练的关系及怎样运用血红蛋白的参考值[J].山东体育科技,1995(2):68-69.

[25]李艳秀.运动性贫血发病原因、机理及防治[J].吉林体育学院学报,1997,13(4):47-49.

[26]肖明冬.血液流变学在运动医学研究中的应用[J].吉林体育学院学报,2006,22(2):75-77.

[27]王明运.激素、铁、铜代谢与运动性贫血的关系[J].中国运动医学杂志,2004,23(2):208-211.

[28]徐晓阳,冯炜权,曹建民,等.运动性低血睾酮及补肾中药对大鼠能量代谢某些指标的影响[J].中国运动医学杂志,2000,19(3):282-284.