《诗》语义与儒家诗教体系的形成

2012-09-21李翠叶

李翠叶

《诗》于结集之前,主要是一种社会经验的集合,《雅》《颂》是历史事件、历史经验的记载,《国风》是社会人事、人类感情的记载。此时的诗,言为私志,义为本义,如许穆夫人作《载驰》,国人作《黄鸟》,这样的古诗有三千余篇。而以三百篇结集,代表着春秋年间人们对文化的一种自我抉择,代表着整个社会对思想准则的不自觉整理。因此,三百篇中所包含的道理具备了更多的社会属性,诗言志的内容由最初的言私志,开始具备了群体化意识。《诗》的结集,已经使《诗》具备了教的特性,因为教的一个必备属性是,你所依据的文本是可教的,即群体化的情感。而历史发展到春秋时期,文武王时代已经结束,圣人之迹熄,正是一个反思历史,认同历史的年代。诗本义已成为全民族共同拥有的语言平台和文化准则的源泉,是意义的总汇之处。诗作为“义之府”,是以一种什么样的形式被阐释,它在诗教的形成中处于何种角色地位?儒家诗教确立后,《诗》作为义之府,它本身诗义的演变,与诗义阐释方法的演变是怎样的?这些都值得研究者关注。

一、《左传》用《诗》之语义形态与儒家诗教思想基础的确立

先秦用诗行为主要集中记载于《左传》、《国语》、《礼记》等典籍中,其中《左传》的记载较为详细。据笔者统计,《左传》所记春秋年间赋《诗》共68次,引《诗》共157次。本文以文献分析的方式,对《左传》用诗中《诗》的语义形态进行总结,并考察诗在逐步走向诗教的过程中,诗语义形态的演变状况。

(一)《左传》用诗的语义形态

《左传》引诗的语义指向,虽不明言取《诗》中西周所建立的文化准则,如“德、信、忠”等内涵,而它正是取此为用。德是时人用诗义最多的一种主题。春秋引诗,共涉及诗篇75首,而《大雅·文王》共引用11次,高居榜首。如《左传·僖公十九年》宋人围曹,名义上为讨不服,实际上是宋襄公有争霸的野心,企图借伐小国以立威。其时,大夫子鱼劝宋襄公不可以力服人,而应以德服人,并举文王当年伐崇以德服人的历史经验,最后引诗“刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦”来规劝宋襄公。《左传》中对文王之德的引用又见于襄公十三年(仪刑文王,万邦作孚)、昭公六年(仪刑文王,万邦作孚)、昭公二十三年(无念尔祖,聿修厥德)、成公十六年(立我烝民,莫匪尔极)等。

仅次于《文王》引用率的是《大雅·抑》,共8次,所引诗句为《僖公九年》之“不僭不贼,鲜不为则”。襄公二年之“其惟哲人,告之话言,顺德之行”。襄公二十一年、昭公五年之“有觉德行,四国顺之”。襄公二十二年之“慎尔侯度,用戒不虞”等等,其语义的集中指向为“顺德、法德与自慎”。此外,《左传》引诗的语义指向还有涉及到忠信、人伦宗亲等思想主旨,如昭公三年:“《风》有《采蘩》、《采蘋》,《雅》有《行苇》、《酌》,昭忠信也”,襄公二十五年“夙夜匪解,以事一人”。又有关于人伦宗亲主旨的,如孝的观念。成公二年:“对曰:‘萧同叔子非他,寡君之母也。若以匹敌,则亦晋君之母也。吾子布大命于诸侯,而曰:‘必质其母以为信’,其若王命何?且是以不孝令也。《诗》曰:‘孝子不匮,永锡尔类。’若以不孝令于诸侯,其无乃非德类也乎?”其他所引诗义也有作为格言来指导个人的行为准则,具体有知人之明,恭敬谨慎,知过就改等。

这些观念,正是西周建立起的。春秋以“语义”为中心的用诗行为主要是对《诗》中的历史经验和积淀起的思想的一种践行。“诗书,义之府也。”春秋人用诗,是将诗作为文化准则的意义总汇,和记事之历史书籍《尚书》共为“义之府”。

从引用诗篇数量来看,引国风23篇,大雅62篇,小雅47篇,颂25篇,雅颂共计134篇。雅颂本身是圣王之迹,所承担的既有政治的内涵,又承担着道德的内涵,这些事迹与思想凝结成文化,成为后世的行为准则,是后世行为准则的取源之处,是“义之府”,这就奠定了诗教的思想基础,成为后来诗教的萌芽。

(二)诗教过程中语义形态的演变状况

圣王之迹是如何转换为后来儒家的以德为教的体系,这种转变在文献中是以什么样的语言表达形式存在,我们有必要通过对文献的分析,给予这种转换以清晰的文献支持。

我们可以把《左传》引诗的语义指向“以类相聚”,限以篇幅,只做部分诗篇的总结:

左传篇章 引诗 诗篇 语义指向隐公元年 孝子不匮,永锡尔类 《大雅·既醉》 孝隐公三年 殷受命咸宜,百禄是荷 《商颂·玄鸟》 知人之明僖公二十二年 战战兢兢,如履薄冰 《小雅·小旻》 谨慎僖公二十四年 凡今之人,莫如兄弟 《小雅·常棣》 人伦昭公三年 人而无礼,胡不遄死 《鄘风·相鼠》 礼昭公九年 不僭不贼,鲜不为则 《大雅·抑》 信宣公十五年 陈锡哉周 《大雅·文王》 德文公二年 于以采蘩,……公侯之事 《召南·采蘩》 忠哀公二十六年 无竞惟人,四方其训之 《周颂·烈文》 尊贤才

这些本来是散见于《左传》中的用诗行为,时人用诗也并未明确的将“文化准则”概括出来,而实际上,大部分引诗都有一个道德指归。我们可以试着把文化准则提炼出来,并用段落的形式对这种用诗行为进行总结:“吾以《大雅·既醉》见其孝也;吾以《商颂·玄鸟》,见其知人之明也;吾以《思齐》见其德也……吾以《召南·采蘩》见其为臣之忠也,”这种表达句式,使我们非常容易联想到孔子论诗。《孔丛子·记义》载:“吾于《周南》、《召南》见周道之所以盛也;于《柏舟》见匹夫执志之不可易也;于《淇奥》见学之可以为君子也;于《考槃》见遁世之士而不闷也;于《木瓜》见苞苴之礼行也;于《缁衣》见好贤之心至也;于《鸡鸣》见古之君子不忘敬也;于《伐檀》见贤者之先事后食也;于《蟋蟀》见陶唐俭德之大也;于《下泉》见乱世之思明君也;于《七月》见豳公之所以造周也;于《东山》见周公之远志所以为圣也;于《鹿鸣》见君臣之有礼也;于《彤弓》见有功之必报也;于《羔羊》见善政之有应也;于《节南山》见忠臣之忧世也;于《蓼莪》见孝子之思养也;于《楚茨》见孝子之思祭也;于《裳裳者华》见古之贤者世保其禄也;于《采菽》见古之明王所以敬诸侯也。”是一个从现象走向理论的过程,也是诗教语言表达方式的成熟过程。

“孔子生当春秋末期(前551—前479),即襄公二十二年至哀公十六年。考《左传》赋《诗》共68次,其中襄公至昭公期间占55次;引诗共122次(作者引诗及孔子引诗除外),其中襄公到昭公年间占69次,可见,春秋用《诗》的鼎盛时期正是在孔子前21年至他41岁这62年间。”①孔子对春秋用诗情况及方式应该是很熟悉的,《左传》中所记载的用诗是以各种行为存在的,是一种现象,但是在这种现象之下,隐含着春秋时期用诗的理念和方法。春秋用诗,是对诗语义中圣王思想的应用,是对文化准则的应用,“诗与思想”的结合成为了孔子论诗语言形式的源头。

根据对上博简的梳理,孔子解诗即主要从诗篇的思想入手,在语言形式上表现为注重对诗的主旨思想和核心情感的概括,后来我们把它称为篇旨。《孔子诗论》:“《关雎》之改,《樛木》之时,《汉广》之知,《鹊巢》之归,《甘棠》之报,《绿衣》之思。……忠。《邶·柏舟》闷。《谷风》悲。……《青蝇》知患而不知人。”“《关雎》以色喻于礼……以琴瑟之悦,拟好色之愿;以钟鼓之乐,……好,反内于礼,不亦能怡乎?”《汉广》之知,则知不可得也,……可得,不攻不可能,不亦知恒乎?“《甘棠》……及其人,敬爱其树,其报厚矣。”孔子文本语言的系统论述中,诗作为“义之府”,已具有了基本的思想体系。

在诗走向诗教的过程中,儒家对春秋用诗的文化准则一直进行着语义指向的“以类相从”,这可以从郭店楚简的简本与今本的章次变动上得到论证。首先可以把上博简《缁衣》篇也以诗语义的“文化准则”为核心进行总结:

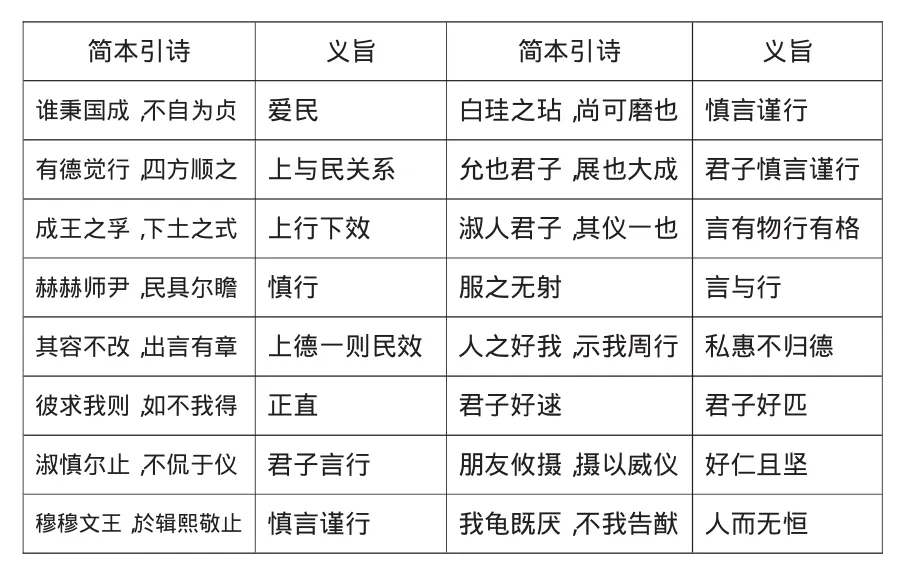

简本引诗 义旨 简本引诗 义旨谁秉国成,不自为贞 爱民 白珪之玷,尚可磨也 慎言谨行有德觉行,四方顺之 上与民关系 允也君子,展也大成 君子慎言谨行成王之孚,下土之式 上行下效 淑人君子,其仪一也 言有物行有格赫赫师尹,民具尔瞻 慎行 服之无射 言与行其容不改,出言有章 上德一则民效 人之好我,示我周行 私惠不归德彼求我则,如不我得 正直 君子好逑 君子好匹淑慎尔止,不侃于仪 君子言行 朋友攸摄,摄以威仪 好仁且坚穆穆文王,於辑熙敬止 慎言谨行 我龟既厌,不我告猷 人而无恒

通过今本与简本的对比与梳理,我们发现今本与简本在章次上有所不同,《上博馆藏楚竹书〈缁衣〉综合研究》之“由章节内容分析简本与传本序次之差异”一节中,按义旨进行了归类编排,细致对比了简本与今本的在“以类相从”原则下章节上的差异:“简本第六、七、八三章,传本移易为第四、五、六三章。这三章本属一类,所述皆为上行下效之事。”“简本第二十、二十一、二十二三章,传本相应为第二十二、二十、二十一三章。审其内容,皆言君子为人、交友之品德,故亦为一类。”今本《缁衣》篇“调整后之结构思考,其所表述者为:‘总纲、礼乐刑政、上行下效、君王的言行、上下衣服等类、导民向善、君臣关系、君民关系以及君子为人等”②可见,到了西汉,儒学家在整理先秦儒家论诗行为时,有着非常清晰的“以类相从”意识,其标准即为“文化准则”的相近性。

儒家在对语义进行梳理的基础上,语义形态的应用对象发生了新的转向。从郭店楚简《缁衣》篇中可见:第一,语义的指向对象,从圣王法则转为了君子人格。郭店楚简的典型论诗语句的表达为:“君子道人以言,而恒之以行,故言则虑其所终,行则稽其所敝,则民慎於言,而谨於行,《诗》云:‘穆穆文王,於辑熙敬止。’”在春秋时期,诗句是直接应用,是在具体政治环境中的谏言,语义指向的是圣王之德。而在郭店简中,诗句语义是用来佐证君子的品格。诗语义形态的应用,已由参政议政转换到人格培养。这种用诗以提升自我的修养的方式,使诗语义中教的特性逐步明确。以圣王为法,以君子人格为教,成为了早期儒家诗教的思想基础。第二,从“谏言”到“教材”。《左传》中出现孔子,最早是在《昭公七年》,从昭公到哀公年间,参政议政的还有孔子弟子冉有、冉求、子路、子贡等,其中都有论诗的记载,部分事件及引诗行为在《论语》中也有记载。这时的引诗行为中,诗语义代表的是一种文化准则,是对当政者行为的指导与劝谏,是一种广泛而具体的“以三百篇为谏”的用诗行为。当历史发展到哀公年间,引诗只有三次,一次是晋国大夫乐丁,一次是郑国的子思。最后一次是孔门弟子子贡引《周颂·烈文》之“无竞惟人,四方其顺之”。春秋末年引诗现象的衰落,代表着以诗为谏的逐渐消亡,代表着时人对西周社会文化准则的颠覆性认识,也代表着孔门对西周文化思想的集中继承。

诗走向诗教的历程中,孔子的突出贡献在于用以诗复礼的愿望促成了诗教品格的形成。对礼乐功能恢复的努力与儒家的诗学理想的建立是同步的,这奠定了中国诗学的雅颂精神。《史记·孔子世家》:“古者诗三千余篇,及至孔子去其重,取可施于礼义,上采契后稷,中述殷周之盛,至幽厉之缺。”其中,孔子删诗的唯一标准即礼义,即西周盛世所传承的思想与文化。《诗》承担的儒家教化使命实质是对周文化的继承。而当时礼崩乐坏的背景,使乐无法承担礼教的作用时,诗开始在语言领域承担起“教”的职能。随之而来的是《诗三百》首次在孔子手里成为早期儒家的教材书。孔门脱离了政治外交等场合以诗语义为谏言的具体应用环境,开始以诗文本为教,和诗文本建立了紧密联系,成为后来以诗为教的语义源头。

通过以上分析,我们可以更加明确:第一,诗教的形成。对于诗教的形成,我们常常会追溯到诗、乐、舞结合的礼乐体系中,认为乐教是西周礼乐制度的核心,诗教是在乐教的推广下的“以声为用”的附带行为,因礼乐崩坏而突显了文本含义。但是这种说法如何解释西周已建立的“春秋教以礼乐,冬夏教以诗书”的诗教体系,诗教以言语为教,《诗》的文本义有着自己的演变过程。其中《诗》的语义形态和语义阐释方法才是诗教体系的核心,为方便论述,我们将其称为“言语诗教体系”。第二,诗教之德与乐教之德的关系。对于诗教以德为教的特征,我们通常也会追溯到乐德,“君子于是语,于是道古”,而忽略了诗语义,忽略了儒家对语义道德规范的不断梳理与重建,“义之府”中的德,才是诗教的德教源头。它在内涵和层次上,要比乐德更为广泛,足以成为后世儒家思想的取源之处。第三,诗书、礼乐各为一个体系。“诗书,义之府也;礼乐,德之则也。”这里诗书并称,而不以诗乐并称,乐与诗虽同为乐章,然乐教与诗教实分二教。我们在语言上“乐(诗)教”的这种表达方式是要斟酌使用的。不能过多的将汉的诗教归源于乐教,对诗教与乐教的位置应该有更清晰的认识。诗教的源头产生于诗自身的语义形态与语义阐释体系中。

二、《左传》诗语义的阐释方法及对儒家诗教阐释体系的影响

一般,我们会把诗教的阐释方式追溯到赋诗行为中的“断章取义”或乐教中的“乐语”与“道古”。然而,《诗》作为义之府,其言语诗教体系中的语义阐释方式同乐教的阐释方式必定不同。实际上,诗语义的阐释体系在《左传》的用诗行为中已具雏形。本节通过文献分析,首先对《左传》中语义阐释体系进行分析,并展现这种阐释方法到儒家诗教体系的演变痕迹。

关于《左传》诗语义的阐释方法,目前我们关注最多的是用诗行为中的“断章取义”。如《左传》成公八年载:“晋侯使韩穿来言汶阳之田,归之于齐。季文子饯之,私焉,曰:‘大国制义,以为盟主,是以诸侯怀德畏讨,无有贰心。谓汶阳之田,敝邑之旧也,而用师于齐,使归诸敝邑。今有贰命,曰“归诸齐”。信以行义,义以成命,小国所望而怀也。信不可知,义无所立,四方诸侯,其谁不解体?《诗》曰:“女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。”七年之中,一与一夺,二三孰甚焉?士之二三,犹丧妃耦,而况霸主?而二三之,其何以长有诸侯乎?……’”。这种引诗行为中的诗文义可以任意延伸,也可以转换对象。这种用诗行为就是“断章取义,余取所求焉。”断章取义完全改变了诗本义。

然而“断章取义”并不是言语诗教阐释体系的核心与关键。我们并不排除“断章取义”对诗教阐释方法的影响,但诗教根本精神“雅颂之德”的阐释另有所源。《左传》中存在着大量对诗本义的阐释手法,在遵循西周文化准则的根本精神之下,形成了自身的阐释体系,阐释方式主要是“训诂”、“论说”与“述史”。

“训诂”类似于汉语训诂学中近义词互注的形式。但不同于汉语上的训诂,而是一种文学解释行为。这种解释行为不是断章取义,也不是任意发挥,而是围绕诗主旨的一种详细的界定。如,鲁宣公十二年,楚国在邲地打败晋军,潘党建议“筑武军而收晋尸以为京观”用来炫耀楚国的武功。楚庄王不肯,他说:“非尔所知也。夫文,止戈为武。武王克商,作《颂》曰:‘载戢干弋,载櫜弓矢,我求懿德,肆于时夏,允王保之。’又作《武》,其卒章曰:‘耆定尔功。’其三曰:‘铺时绎思,我徂为求定。’其六曰:‘绥万邦,屡丰年。’夫武,禁暴、戢兵、保大、定功、安民、和众、丰财者也,故使子孙无忘其章……武有七德,我无一焉,何以示子孙?”这里所说的《颂》,即《周颂》中的《时迈》,是武王克商后巡视诸侯告祭山川之作。《武》即《周颂》中的《大武》乐歌,是歌颂武王克商之作,共包括六篇作品,这里所引的三篇分别是《武》、《赉》和《桓》。楚庄王在这里交代了上述诗篇的创作背景,又依次用“戢兵、保大、定功、安民、和众、丰财”等近义词来解释诗中的重点语句,核心则是对“武德”思想的详细界定。又《礼记·魏文侯》篇载,昭公二十八年晋国成鱄回答魏献子的问话时有如下一段:《诗》曰:“‘惟此文王,帝度其心。莫其德音,其德克明。克明克类,克长克君。王此大国,克顺克比。比于文王,其德靡悔。既受帝祉,施于孙子。’心能制义曰度,德正应和曰莫,照临四方曰明,勤施无私曰类,教诲不倦曰长,赏庆刑威曰君,慈和徧服曰顺,择善而从曰比,经天纬地曰文。九德不愆,作事无悔,故袭天禄,子孙赖之。”作者逐句对所引诗进行训诂,这里的训诂是不严格的,如“择善而从,比也。”这句话,“比”字本身并没有道德判断的内涵,《说文》解释:比,密也。但因解说诗义的核心是文王之德,因此,择善而从才称为比。这种解释并不是断章取义,而是在训诂中围绕所引诗句去发挥诗义,对字句的解释的目的,也主要是对诗中所包含的德去发扬。诗教以德为核心进行阐释的方式,我们往往归为“乐德”,却很少注意到这种包含在诗义自身阐释体系中的萌芽。

“论说”。襄公十一年:晋侯以乐之半赐魏绛。引诗曰:“‘乐只君子,殿天子之邦。乐只君子,福禄攸同。便蕃左右,亦是帅从。’夫乐以安德,义以处之,礼以行之,信以守之,仁以厉之。而后可以殿邦国,同福禄,来远人,所谓乐也。”这种论说方式,使《诗》中所包含的西周初期建立的文化准则,又拥有了春秋时的理念,内涵得到了极大的丰富。襄公二十四年:“范宣子为政,诸侯之币重,郑人病之。郑伯如晋。子产寓书於子西,以告宣子……夫令名,德之舆也;德,国家之基也,有基无坏,無亦是务乎!有德则乐,乐则能久,诗云:‘乐只君子,邦家之基’,有令德也夫!”通过论说的形式,春秋时期人们开始以圣王思想为基点,对其哲学理念进行积极的时代建构。后来,孔子的诗教也是以论说的方式不断扩充源自西周、春秋时所建构的文化理念,在语言形式上则表现为“子曰……,诗云……”。

“述史”。对于诗与史的关系,闻一多认为,诗本是记事的,也是一种史。认为先秦诗教的目的在于述史。《韩非子·难言》:“时称《诗》《书》,道法往古,则见以为诵。”③何楷《诗经世本古义》以为“《诗》者联属《书》与《春秋》之隙者也。”从诗教的角度看,诗教所采的是史中之义,诗教主要通过叙史的方式,用史建构起一种道德规范,并对现实行为进行指导和规谏。如昭公九年:“令尹享赵孟,赋大明之首章,赵孟赋小宛之二章。事毕,赵孟谓叔向曰:‘令尹自以为王矣,何如?……对曰:‘强以克弱而安之,强不义也。令尹为王,必求诸侯。晋少懦矣,诸侯将往,若获诸侯,其虐滋甚,民弗堪也,将何以终?”芮良父引《周颂·思文》“思文后稷,克配彼天。立我丞民,莫匪尔极。”及《大雅·文王》“陈锡载周”的先王事迹及历史经验来推测楚国未来的政治变局。《左传》用雅颂诗篇,常伴随着对历史事件的回溯,以诗义作史鉴。同时,能主动以《诗》之义来指导自己的往往是有德之人。文公二年赵成子言于诸大夫曰:“秦师又至,将必辟之德,不可当也。诗曰:‘毋念尔祖,聿修厥德。’孟明念之矣,念德不怠,其可敌乎?”孟明所念念不忘的是《诗》中记载史事的道德准则,这种以历史经验为比照,来沟通古今的方式,也可以使我们重新理解“《诗》所以会古今之志”的内涵,“会”为会通之意,而不是汇集之意④。

有时,也将这种“训诂”与“述史”和“论说”结合在一起。襄公三十一年:“卫侯在楚,北宫文子见令尹围之仪,言于卫侯曰:‘令尹似君矣,将有他志。虽获其志,不能终也。诗云:‘靡不有初,鲜克有终。’终之实难,令尹其将不免。”公曰:‘子何以知之?’对曰:‘诗云:‘敬慎威仪,惟民之则。’令尹无威仪,民无则焉。民所不则,以在民上,不可以终。’公曰:‘善哉!何谓威仪?’对曰:‘有威而可畏谓之威,有仪而可象谓之仪。君有君之威仪,其臣畏而爱之,则而象之,故能有其国象,令闻长世。臣有臣之威仪,其下畏而爱之,故能守其官职,保族宜家。顺是以下皆如是,是以上下能相固也。卫诗曰:‘威仪棣棣,不可选也。’言君臣上下父子兄弟内外大小皆有威仪也。周诗曰:‘朋友攸摄,摄以威仪’言朋友之道必相教训以威仪也。周书数文王之德,曰‘大国畏其力,小国怀其德’,言畏而爱之也。诗云:‘不识不知,顺帝之则’,言则而象之也。纣囚文王七年,诸侯皆从之囚,纣于是乎而归之,可谓爱之。文王伐崇,再驾而降为臣,蛮夷帅服,可谓畏之。文王之功,天下诵而歌舞之”,在这次引诗中,首先是对威仪的论说,又引诗句“摄以威仪”,并用西周的历史进一步解释爱、畏的内涵。这大大具体与丰富了原本诗句中“威仪”的内涵。

《左传》中诗语义的“论说”与“述史”的阐释方法类似于乐教中的“乐语”与“道古”,《礼记·乐记》载宾牟贾问《武》乐于孔子,“子曰:‘夫乐者,象成者也。总干而山立,武王之事也。发扬蹈厉,大公之志也。武乱皆坐,周、召之治也。”郑玄注:“总干,持盾也。山立,犹正立也。象武王持盾正立待诸侯也。……象成之事也。……大公总率士卒,发扬蹈厉,以奋其武,将帅勇决之气也。……舞者皆坐,象周公、召公以文止武也。”其中,所象武王之“事”即牧野之战,是可以道古的,‘且汝独未闻牧野之语乎?武王克殷反商……’,而太公之德,周、召偃武修文之德,则是可以“语”的。“乐语”与“道古”虽然在形式上与诗的阐释形式相似,但这种阐释行为是由乐音所激发的,而不是诗歌语义所激发的,不能成为汉儒说诗方法的源头。乐教对儒家诗教的影响主要是“教”的意识,是从思想、宗旨上引导人解诗的核心文化准则。《左传》中对语义的阐释体系,以“训诂、论说、述史”语义阐释形式存在的,采用的是以训诂传承诗义,以德释诗、以史证诗、以论说解诗的阐释行为,这些才是后来儒教言语诗教的阐释源头。

乐教以声为教,诗教以言语为教。诗作为“义之府”向诗教的过渡,是以“语义”的应用与阐释为核心的。雅颂中的先王之德是诗教的语义源头,围绕“雅颂之德”所进行的训诂、述史与论说,才是诗教自身的语义阐释体系。它上承西周的道统,下启孟荀学术,直接影响了汉儒的解诗方式,形成了儒家思想独特的言说体系。