武汉市产业结构与经济发展的关系研究

2012-09-15杨策平陈立波

杨策平,陈立波,陈 姣,陈 倩

(湖北工业大学理学院,湖北 武汉430068)

根据《武汉市统计年鉴(2010)》,2009年武汉市地区GDP为4 620亿元,人均GDP约为5万元.其中第一、二、三产业的产值比例为3.2∶46.4∶50.4.值得注意的是,自2000年起,该市三类产业比例进入稳定时期,第三产业保持在50%左右,第二产业在43%~46%之间波动,第一产业比例则一直呈现稳定小幅下降趋势,由2000年的6.7%下降到2009年的3.2%左右.武汉市人均GDP、全口径财政收入等也大幅度上升[[1].但产业结构仍存在一些问题:武汉市经济结构偏向重工业,第三产业即服务业虽然比例稳定在50%左右,但内部结构仍然不合理,其中金融、物流、信息、计算机服务和软件等现代服务业的比例偏低,仅占46%,商贸餐饮业、交通运输等传统服务业仍然占主导地位,布局不够合理,主要集中在中心城区,周围地区十分落后,形成了“二元结构”;第一产业的劳动生产率比较低,说明了农业、渔业、畜牧业、林业是低效率的;武汉市金融业总体规模小,内部结构发展不平衡;劳动力就业结构存在二、三产业失衡的现象.

1 武汉市产业结构各项指标评价

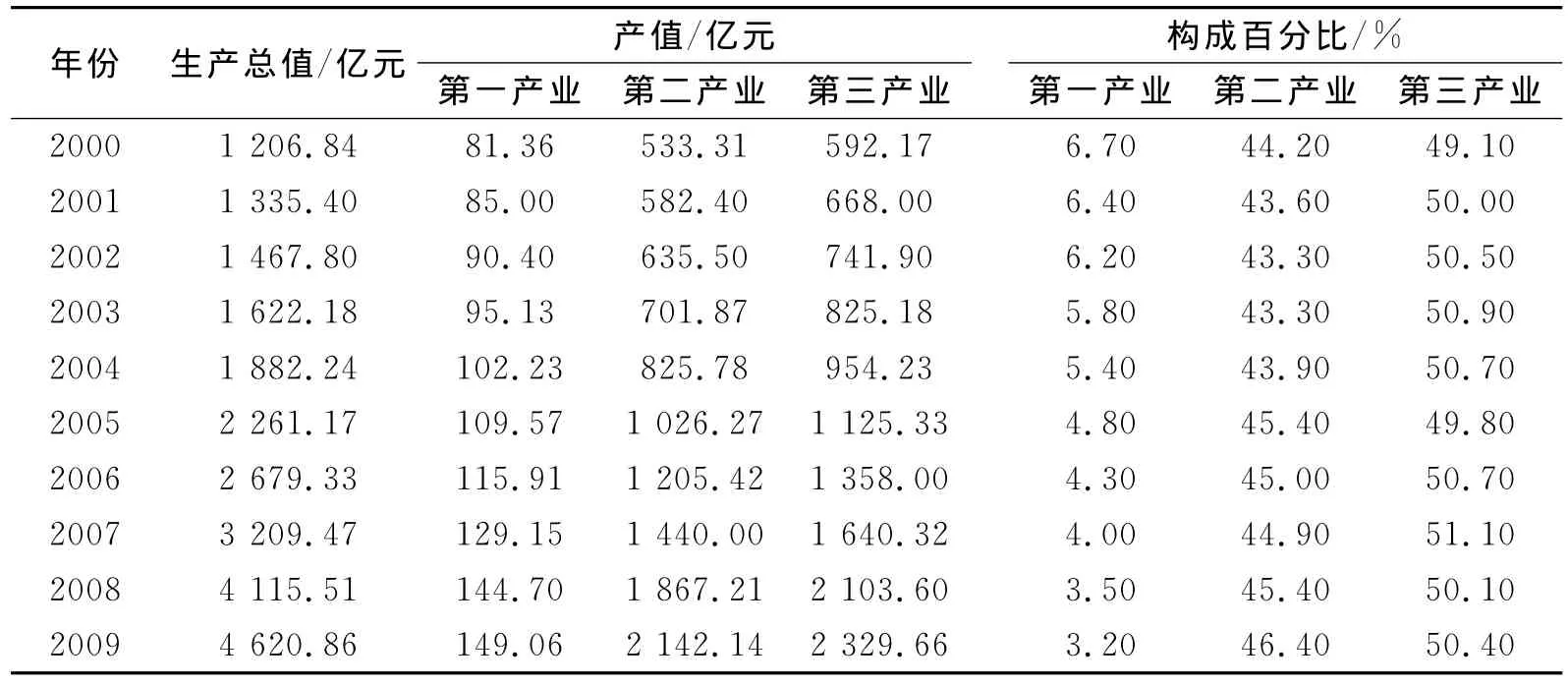

1.1 各产业生产总值及构成

产业结构是指国民经济各个产业部门之间以及内部的构成和相互关系,是决定经济增长方式的重要因素.根据2010年武汉统计年鉴,现将武汉市产业结构的生产总值与起所占比例比较分析如表1.

从产业结构变化趋势看,武汉市与国际产业结构演进规律基本一致.第一产业的比重呈逐步下降趋势,在2000年-2009年武汉市第二产业生产值占生产总值的比重比较稳定,保持在45%左右,表明武汉市第二产业发展得比较完善,第三产业从缓慢发展到飞速发展.从武汉市三类产业结构变动轨迹来看,基本符合产业演变规律.

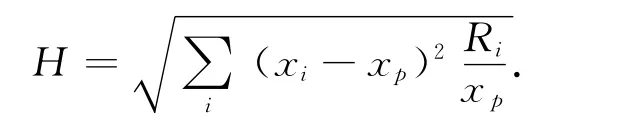

1.2 产业结构变动速度H值系数

该指标用来衡量一定时期内一个国家或一个地区产业结构变动的速度,该国家或地区的产业结构变动H值越小,则产业结构发展得越完善.据此可以把武汉市各地区的区内产业增长速度的差异作为衡量武汉整个地区产业结构转换速度的指标,构建产业结构转换速度系数[2]

利用上式可求出2002年-2009年产业结构变动速度系数H=0.549.H值比较小,说明武汉市产业结构速度变动比较缓慢,其产业结构发展得比较完善,产业结构也日趋合理化.这和武汉市近些年来加大产业结构的调整等举措有密切关系.

表1 2000年—2009年各产业生产总值及构成

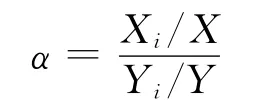

1.3 比较劳动生产率

该项指标表示的是某产业生产值比重与该产业的就业比重之比,它反映了1%的劳动力在该部门创造的产值比重,比重越高,则该产业的比较劳动生产率越高.可以认为,比较优化和协调的产业结构应该是各产业的比较劳动生产率越接近于1,第一产业和第二,第三产业的比较劳动生产率的差距越大,经济的二元性越显著.由计算公式[3]

可以得出,第一产业的比较劳动生产率是最低的,则说明了农业,渔业,畜牧业,林业是低效率的,而工业的比较劳动生产率和第三产业的劳动生产率却远远高于第一产业,这与武汉市重工业基地以及支撑重工业发展的第三产业经济是一致的;同时可以发现武汉市的第一产业,第二产业,第三产业的比较劳动生产率均偏离1很远,即产业结构仍然需要继续完善,这说明武汉市经济体现出了明显的二元特性,这与实际发展情况是相符合的.

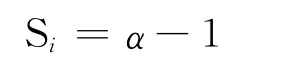

1.4 产业结构偏离度

该指标衡量的是劳动力结构与产值结构之间是否处于对称状态,偏离度越大,体现出劳动结构与产业结构越不对称,即产业结构效益偏低.一般认为Si=0,产业结构的GDP结构与就业结构转移同步;Si<0,则该产业存在隐性失业,应该移动劳动力;Si>0,产业排斥劳动力,此时应该吸纳劳动力.由计算公式[4]

可得,目前现武汉市第一产业的结构偏离度指数都在-0.7左右,即存在隐性失业.第二和第三产业的结构偏离度都在0和1之间,且都大于0,说明目前第二和第三产业存在着排斥劳动力的现象,应该尽量吸纳劳动力.另外,武汉市这些年第二和第三产业的结构偏离度越来越小,产业效益显著提高,综合前述第二和第三产业的产量也可以看到武汉市产业结构的合理化程度越来越高.

1.5 区位熵

定义区位熵为产业化率,指某产业在全国或全地区所有产业中的比重与城市全部产业活动在全国或全地区全部产业活动中的比重之比,区位熵值越高,代表该行业集中程度越高,或在区域内更具优势.由

计算出武汉市第三产业的区位熵(2001年-2008年)都大于1,且保持在1.2以上,第二产业的区位熵相对于第三产业偏低,普遍在0.9以上,与1十分接近,表明武汉市第二产业的发展水平与国内平均发展水平旗鼓相当,武汉市在此方面可以采取有力措施促进其快速发展.

1.6 霍夫曼系数

以轻重工业划分之间的净产值比例关系(消费资料工业净产值/资本品工业净产值)的变化,概括出有代表性的比值,根据这一比值来划分工业化的阶段,从而把工业结构特征与工业化过程的阶段划分联系起来.

通过计算得出霍夫曼系数总体是逐年呈递减趋势最后保持相对平稳.这说明了在武汉市的经济产业结构中,偏重于重工业的发展,而轻工业的发展则比较平缓,霍夫曼系数总体呈微小波动趋势,表明“十一五”以后武汉市的工业化进程稳步推进,工业化程度不断加深;第二,总体看来,霍夫曼系数从大到小排列分别为:2002年为0.673 319 28,2003年为0.676 732 44,2004 年 为0.675 038 35,在 2009年的是0.333 478 26,表明武汉市处于霍夫曼定理的第4阶段(工业化的高级阶段),即武汉市的工业化程度极高.

2 武汉市产业结构与经济发展的数量分析

2.1 模型的建立

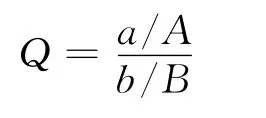

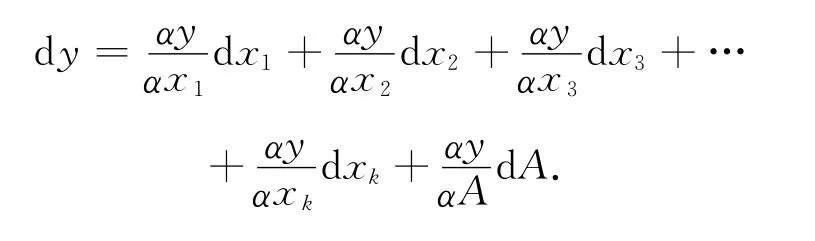

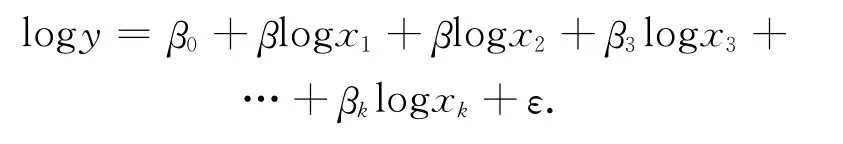

通过模型分析知道,不同产业结构对生产影响的函数Y=F(x1,x2,…,xk,A)可能会有不存在总产出量等于所有产业产出量之和的恒等关系,因此对上述函数求全微分可得

改写为

2.2 样本选择及说明

主要研究“十一五”以来,武汉市产业结构对经济增长的影响,因此研究对象主要为2002年-2009年的武汉经济.产业结构划分和数据均取用武汉市统计信息网发布表的《武汉市统计年鉴》上产业划分和数据.根据《武汉统计年鉴》国内生产总值表以及各年份按三次产业分的从业人员表可得出2002年-2009年的地区生产总值Y、第一产业产出量X1、第二产业产出量X2和第三产业产出量X3.

2.3 模型的求解

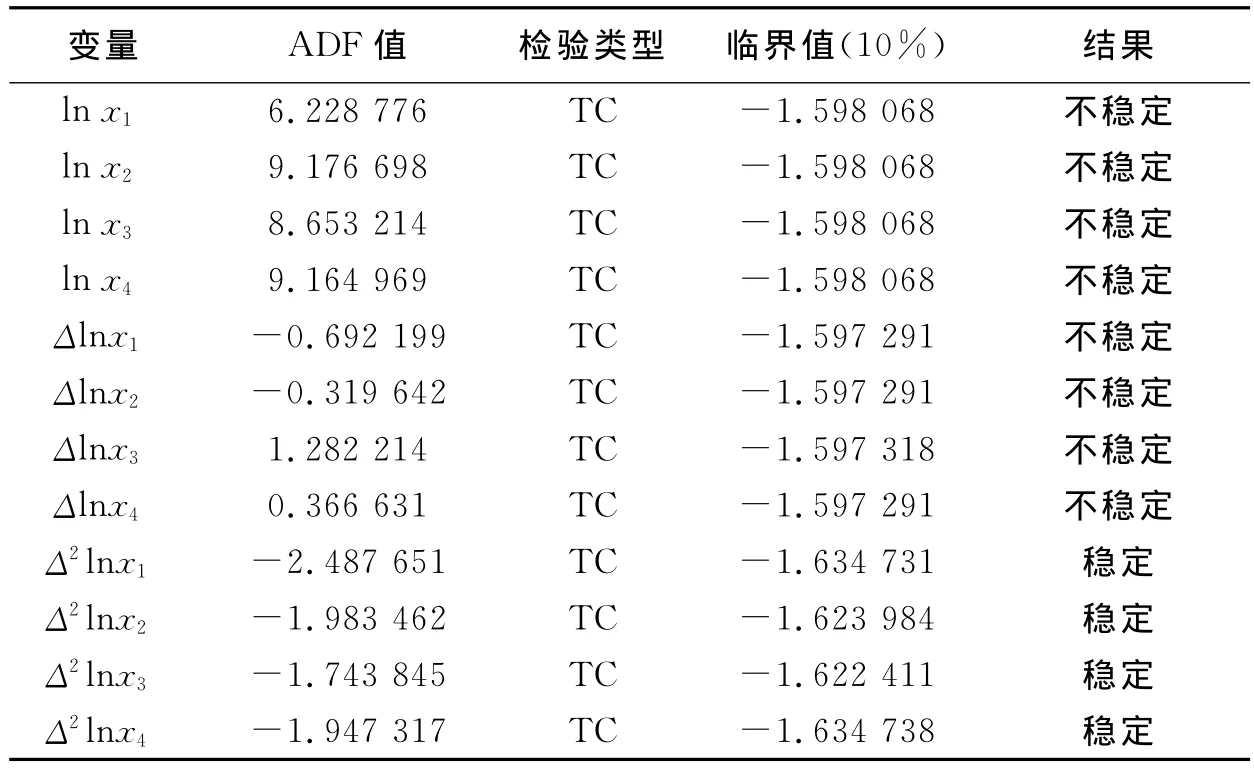

通过对上面的微分方程求解,再应用计量经济学中的专用分析软件EViews软件进行单方根检验(ADF检验)的结果见表2.

表2 各变量的单位根检验

3 评价相对有效性的DEA模型

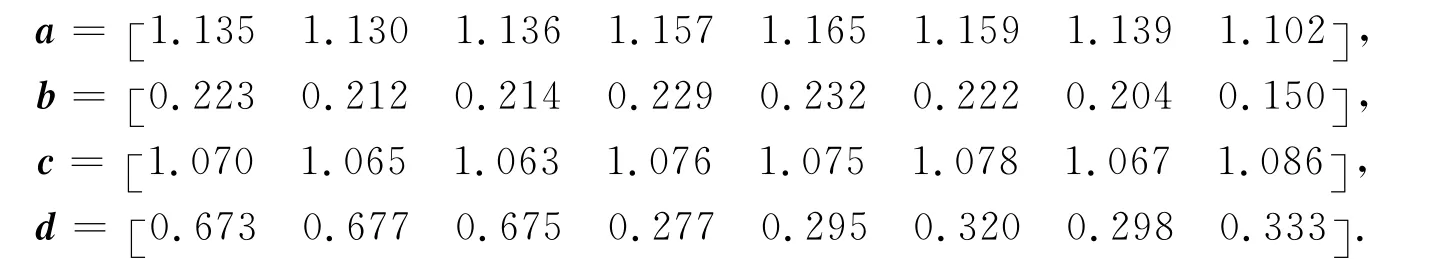

本文对武汉市2002年-2009年的情况进行分析,假设武汉市从2002年-2009年第一、二、三产业的生产总值占该地区总生产总值的比例矩阵为W,不同年份不同产业的比较劳动生产率、产业偏离度、区位熵、霍夫曼系数的值矩阵分别为A,B,C,D.则武汉市2002年-2009年的比较劳动生产率、产业偏离度、区位熵、霍夫曼系数的值分别为各产业的指标值乘以产业生产值所占比例之和,矩阵分别为a,b,c,d,求得:

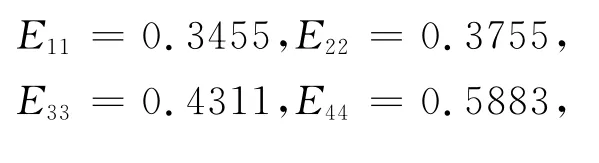

再运用MATLAB软件得到各年的相对效率值

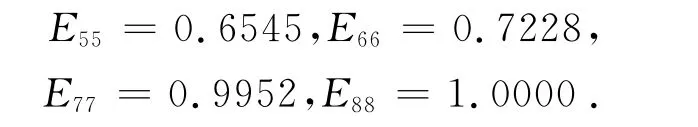

以及各项产出和投入的权向量(表3).

表3 各项产出和投入的权向量

从结果可知:DMU8至少是弱有效,DMU1,DMU2,DMU3,DMU4,DMU5,DMU6,DMU7是非弱有效的.

由各年的相对效率值可得出以下结论:2002年-2008年的相对效率值Eii呈递增趋势,从0.345 5逐步增至0.995 5,但都小于1,说明相对有效性不高.但随着武汉市对产业结构的不断调整和对经济的大力发展,其有效性逐年凸显,在2009年的相对效率值达到1,即该年的相对有效性较高,达到全国技术水平.这一发展趋势体现出武汉市现有的产业结构符合其长期稳定的经济发展.

4 灰色模型预测

随着武汉市产业结构的变化,武汉市的经济快速增长,在未来的几年内增长更快.有必要对未来几年内的第一产业产量、第二产业产量、第三产业产量和GDP总值进行合理预测.

4.2 GM(1,1)模型建立

求均值数列

求解得

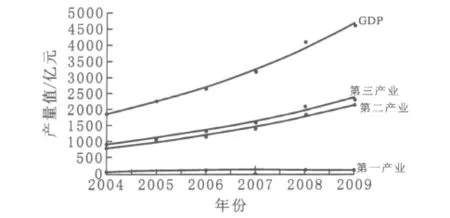

利用MATLAB软件作图得到更为直观的武汉市2004年-2009年实际值与拟合值对比(图1).

图1 武汉市2004-2009年实际值与拟合值对比

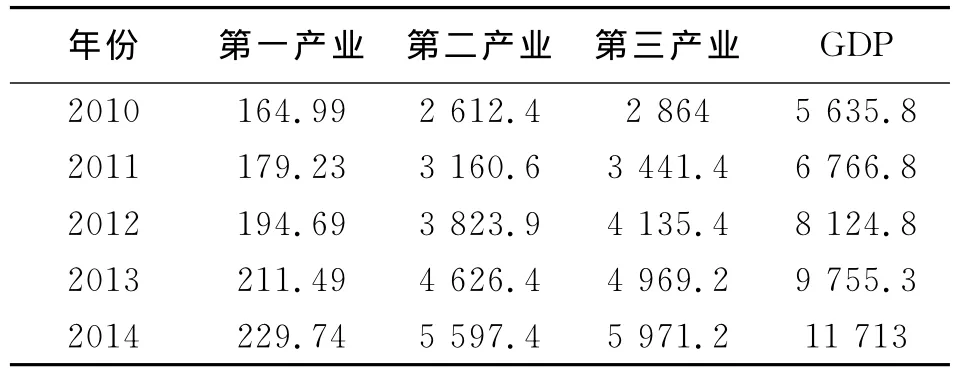

从图中可以看到实际值和拟合值很相近,说明了灰色模型拟合的科学合理性.另外,利用灰色GM(1,1)模型对武汉市未来5年的各产业产量和GDP总值进行预测,得到的结果见表4.

表4 2010-2014年预测生产总值 亿元

从表中数据可以看到,武汉市的第一、第二、第三产业产量和GDP总值在未来5年里仍将大幅度增加.第一产业的我生产总值增加幅度相对较小,年增长量保持在115亿元的水平,反映了武汉市第一产业稳步发展的趋势.未来几年,第二、三产业仍是武汉市的支柱产业,占了武汉市生产总值的较大比值.第二产业的年增长幅度从550亿元逐年升至970亿元,增长幅度越来越大,即增长速度越来越快,说明武汉市目前第二产业正在蓬勃发展.同理第三产业的发展类似,武汉市第二、三产业的发展势头正旺.大力发展第二和第三产业可以极大地促进武汉市的经济增长,带来很大的经济效益.需要强调的是,第三产业在现有产业结构上有很大的发展空间,必须加强重视,充分利用武汉市第三产业的市场.

5 结论与建议

1)优化第三产业布局,发挥武汉特大中心城市的龙头作用;

2)优先发展国际现代化服务业;

3)第一产业劳动力向二、三产业转移;

4)发展特色优势高新技术产业;

5)提高劳动生产率,加快经济发展;

6)发展产业集群.

[1]武汉统计局.武汉统计年鉴2010[M].北京:中国统计出版社,2010.

[2]陈仲常,曹越群.产业结构变动分析中H值之研究[J].统计与决策,2003(3):25-28.

[3]于春晖,余典范.城市化与产业结构的战略性调整和升级[J].上海财经大学学报,2003(2):71-74.

[4]陈立泰,张祖妞.重庆市产业结构的评价及其与经济增长的关系研究[J].统计与决策,2009(2):15-17.

[5]陈志平,林瑞跃.基于DEA模型的基金业绩评估的主要方法[J].系统工程学报,2008(1):7-10.

[6]国家统计局.中国统计年鉴2010[M].北京:中国统计出版社,2010.

[7]林温环.中国工业结构的霍夫曼系数急国际比较[M].北京:中国外资出版社,2010.

[8]彭育威,徐小湛,吴守宪.MATLAB在数据包络分析中的应用[J].西南民族学院学报,2002(5):63-65.