村落生态中农民手机使用行为分析

——基于山西南丁坂村的调查

2012-09-08张晓东

张晓东

(山西大同大学文史学院,山西 大同 037009)

村落生态中农民手机使用行为分析

——基于山西南丁坂村的调查

张晓东

(山西大同大学文史学院,山西 大同 037009)

以对南丁坂村农民手机使用行为的调查为基础,以定性研究为主的方法,从使用习惯、使用动机、使用期待等方面考察生存在村落生态中的农民的手机使用行为,进而发现,一方面手机的使用拓展了农民以“己”为中心的地缘、血缘关系,既增加了自身可利用的社会资源,又使得乡村社会的内部与外部互动更加密切和频繁,有助于乡村生态网络的整合与稳定;另一方面,手机的使用所带来的大量异质信息促使农民重新审视和建构自己的身份。

村落生态;定量研究;定性研究;行为

一、问题的提出

据2010年4月CNNIC发布的《2009年中国农村互联网发展状况调查报告》数据显示:截止2009年底,中国农村网民达到10681万人,年增长2220万人,年增长率为26.3%;其中农村手机上网用户约为7891万人,与2008年相比,增长约3000万人,年增长率为79.3%。[1]由此可见,手机成为农民上网的主要媒介之一,在农民的日常生活中发挥着越来越重要的作用。那么,手机这种新型电子媒介进入传统村落生态环境之后,会给传统的村落生态带来哪些改变,村民是如何看待、使用手机媒介的,他们对手机媒介又会有什么样的期待?

针对这些问题,笔者在2010年7月至9月期间,在山西南部的南丁坂村进行了实地调查。本次实地调查采用定性研究与定量研究相结合、且以定性研究为主的方法。

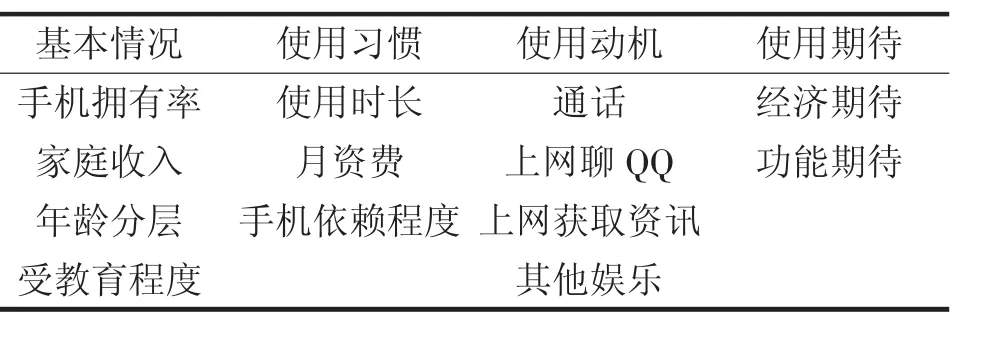

定量研究以发放问卷为主,问卷由“基本情况、使用习惯、使用动机、使用期待”四大部分组成,其中每一部分又各自包含相关小项,具体的设计结构和内容见表1。

本次问卷的发放以户为单位,共发放问卷168份,回收160份,废卷8份。由于笔者出生并生长于该村,因此对村庄基本情况比较熟悉,入户调查也比较方便。在入户调查的过程中,笔者发现,由于受教育程度、理解能力等方面的差异,在填写问卷时,一些农民无法自行填写;遇到此种情况,笔者采取“问答——代填”的方式,在提问时,尽量不做诱导式提问,只是对一些表达方式做出解释。

表1南丁坂村农民手机使用情况

定性研究以小组访谈为主,以年龄和家庭收入为主要依据,从721口村民中,选入有代表性的村民进行深度访谈。深度访谈重视现场互动,能够获得较真实的第一手资料。

二、调查结果

(一)基本情况经调查发现,手机的拥有人群集中在15周岁至50周岁之间,拥有率达94.3%;不少家庭因人均一部手机而撤掉了固定电话。南丁坂村的常住居民有735人,其受教育程度主要集中在初中阶段,达到82%。家庭收入来源方面,36%的人口以农耕收入为主,而以打工收入为主要收入来源的家庭占到调查样本数的57%,也就是说,在南丁坂村,村民的主要收入已不是来自传统的农耕所得。

(二)使用习惯在南丁坂村的青壮年劳动力中,保持24小时开机的人数占其总人数的43%,原因有两个:一是由于撤掉固定电话,为了保持与其他人的联系而被迫24小时开机;二是为了方便从其他同乡那里获取就业打工信息。

在12岁以下与60岁以上的村民中手机的普及率和使用率较低。对于12岁以下的村民,他们基本上在本村接受小学教育,不存在离家太远或住校的情况,因此父母觉得没必要为孩子配备手机;60岁以上的老年村民由于年龄和体力的原因,已不再外出打工,这些人日常闲暇时间基本上都是在与其他留守村民的聊天、打牌、下棋等娱乐中度过,手机对他们而言并不是生活必需品。例如,笔者在访谈退伍军人刘斌老人时,他说,儿子、儿媳都在外打工,自己留守在家;农忙时种地,农闲时下棋。尽管女儿送给他一部手机,但他经常用不到,最后停掉了。“这样还能节省话费”,刘斌说。

调查发现,年龄与对手机的依赖程度成反比,即年龄偏低的村民手机依赖程度偏高,而年龄偏高的村民对手机的依赖程度相对较低。原因如下:一是同年龄偏高的人相比,青壮年以及少年受教育程度相对较高,接受新事物较快;二是少年在外读书,青壮年是家庭收入的主要提供者,这两类人的交际需求决定他们对手机有较高的依赖度。

(三)使用动机在手机通话、上网聊QQ、上网获取资讯等方面,65%的村民主要用手机进行即时通讯,21%的村民(以女性为主)用来上网聊QQ,10%的村民用手机玩简单游戏,只有极少数村民会用手机上网获取新闻资讯,包括与农业联系密切的天气信息(大多数情况下,村民习惯通过看央视的天气预报获取天气信息)。笔者在访谈中发现,大部分村民不知道自己的手机使用的是2G还是3G网络,就更不用提WIFI了;另外,由于手机提供的新闻资讯跟农村有关的信息很少,因此村民一般不去关注,他们获取信息(主要是就业、打工信息)的渠道依然是靠血缘(如亲戚)或地缘(如老乡)。也就是说,在南丁坂村,传统的地缘、血缘生态网络依然是村民获取外部信息的主要途径,他们使用手机的动机主要集中在娱乐这一项。

(四)使用期待在南丁坂村,使用价值300元(包括300元)以下手机的人数占到总样本数的9%,使用300元至600元的手机的比例为30%,使用600元至1000元的手机的比例为45%,使用1000元至1500元以上的手机的比例为14%,使用1500元至2000元的手机的比例为4%,2000元以上的手机拥有者为零。使用何种价位的手机主要与家庭收入有关。在手机功能方面,大部分村民希望自己手机有更多的娱乐功能而非增加关于农村的咨询内容。

三、手机在村落生态中的作用

(一)手机成为了以血缘、地缘为纽带的“熟人社会”的最佳粘合剂“熟人社会”是费孝通先生在《乡土中国》中提出的一个概念,其显著特征是,人与人之间凭借私人关系而非契约建立起一种社会生存网络,其中,血缘和地缘发挥着重要作用。从空间范围来说,手机的便携性、网点的覆盖率的确使其能够突破空间限制,使得使用者随时随地可以与千里之外的人们取得联系;换句话说,手机在一定程度上拓展了人们的交往空间。但是,交往空间的拓展并不一定意味着人际关系的扩张。对于南丁坂村的常住村民来说,自身的人际关系并没有因为手机而得到延展,经常互动的依然是左邻右舍或者亲戚;对于候鸟型的外出务工的村民来说,情况同样如此,他们虽然外出打工,但是在外的“小圈子”依然以老乡为主,手机不过是强化了他们之间的这种“熟人关系”。最典型的情况莫过于,即使在外打工,他们在寻找配偶时依然以“本地人”或“本村人”为条件,因为这样的人的性格特点他们比较熟悉,也容易让自己的亲戚查询对方的家庭情况。

(二)手机的使用并未造成农村现实生活中的“信息阶层化”站在受众的角度看待信息的流通会发现,受众会依据自身的需求有目的地找寻信息,换言之,不同的受众会有不同的信息需求,例如,文化水平和社会地位较高的受众与受教育程度或社会地位较低的受众所需要或关注的信息是不一样的,如此就出现了“信息阶层化”现象。一般说来,由于传播技能、知识储备等方面的差异,文化水平和社会地位较高的人能够比文化水平和社会地位较低的人以更快的速度获取更好的信息,久而久之,“信息阶层化”将最终导致人的“分层化”加剧。但是,这一现象在南丁坂村并未显现,也就是说,由于新媒体的使用,例如手机,所造成的在都市生态中已经出现的“信息分层化”现象并没有如笔者所预料的那样出现在乡村生态网络中。究其原因,主要是因为乡村生态网络中的村民对于关系到其家庭生存状况的信息依然是从人际关系中获取,这与都市生态中重要信息的获取,如生存就业,大部分依赖媒介形成了鲜明对比;此外,如前所述,就目前而言,村民对于手机的使用主要集中在通讯和娱乐而非资讯。因此,手机在乡村的高普及率和使用率并未造成乡村生态中的“信息阶层化”。

(三)手机的传播模式强化了乡村传统的人际传播加拿大传播学者英尼斯在《帝国与传播》、《传播的偏向》等著作中提出,不同的媒介具有不同的传播偏向,并且对社会的结构组成产生影响。质地厚重、不便于在空间移动且有利于保存的媒介称之为偏向时间的媒介,如竹简、书籍等,这些媒介的笨重使其无法在空间迅速位移,最终导致信息的流通量减少,流通速度缓慢,因此,这样的媒介适合于小型社会结构;质地较轻、便于在空间快速移动但不利于保存的媒介称之为偏向空间的媒介,如电话、电视等,这样的媒介可以使信息在同一时间内实现空间范围传播的最大化,因此,这样的媒介适合于较大型的社会结构。按照英尼斯的观点,手机属于偏向空间的媒介,它的信息群发功能、即时通讯功能、语音聊天功能等使得同一空间的人们可以无延时性地迅速获取信息;更加重要的是,与电视这样只能局限在家里观看的媒介不同,手机可以随身携带,且对传播环境的要求不高,当村民在树下聊天、纳鞋底、打牌时,可能无法观看电视或报纸,但是这种情况并不影响他们对于手机的携带和使用。

在南丁坂村,借助手机媒介展开的人际互动成为传统的直接面对面的人际传播的有力补充,使得乡村的人际传播显得更为活跃。例如,在村头、河渠旁、门前空地上经常聚集着一些闲谈的人,当他们看到陌生人进入村庄时,该陌生人的长相、衣着甚至可能是哪家亲戚等信息便会首先在聚集人群接着通过手机迅速传播开来;如果已确定是某家亲戚来访,村民便会用手机告知他们家来人了。这种传播行为在以契约为粘合剂的都市生态中显得较为奇特,因为在都市生态的契约规则下,人与人之间的关系是生疏而冷漠的,只要按契约行事即可,一个人不太可能去关心另一个陌生人的事情;但是,乡村生态的特殊性使得手机这种极具人性化的传播媒介的人际沟通功能得到了较好的发挥。从这个意义上讲,手机的传播模式强化了乡村传统的人际传播,使得乡村的人际关系更加紧密。

结语

手机这种新型媒介不只是一种技术,在更大的程度上,它代表着一种人际关系和身份认知重新整合的可能性。手机消除了空间障碍,通过提供虚拟的社会现场,使得村民可以在更大的范围内拓展以“己”为中心点的地缘、血缘关系,从而使自己获得更多的社会资源。手机在乡村的普及和使用在一定程度上增加了乡村生态网络中异质信息的流通量,拓展了村民的视野,这将有助于村民重新审视并确认自己的身份。此外,经过调查发现,有手机的村民之间的互动与没有手机的村民之间的互动相比,其沟通的频度与时间明显增长,换句话说,手机的使用将有助于增进乡村社会的联系与整合。当然,基于硬件和软件的差异,手机在乡村生态中的作用并没有像在都市生态中那样充分显现;从另一方面来说,乡村生态为手机以后的发展提供了多种可能性。

注释:

①中国互联网络信息中心2009年中国农村互联网发展状况调查报告[EB/OL].http://www.cnnic.net.cn/dtygg/dtgg/22012-04-05.

[1]郭庆光.传播学教程[M].北京:中国人民大学出版社,1999.

[2](美)保罗·莱文森著,何道宽译.真实空间——飞天梦解析[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

[3](美)保罗·莱文森著,何道宽译.手机,挡不住的呼唤[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[4]杨嫚.消费与身份建构:一项关于武汉新生代农民工手机使用的研究[J].新闻与传播研究,2011(12):15-18

[5]许达.在京农民工手机使用现状研究[J].长沙铁道学院学报(社会科学版),2011(9):15-17.

[6]李红艳.手机:信息交流中社会关系的建构[J].中国青年研究,2011(5):5-8.

〔责任编辑 冯喜梅〕

Behavioral Analysisof the Use of Mobile Phones in the Rural Ecological System

ZHANG Xiao-dong

(School of Chinese Literature and History,ShanxiDatong University,Datong Shanxi,037009)

In rural ecological system,mobile phones have different effect on peasants because of the use of habits,motivation and using expectation.This article uses the quantitative and qualitative research and describes the behavior of peasants in using mobile phone.Through the investigation,the writer found that the using of the mobile phone in rural ecological system has strengthened the interpersonal relationship between farmers and urged them to confirm their identity.

rural ecological system;quantitative research;qualitative research;behavior

G240

A

2012-05-28

张晓东(1980-),女,山西运城人,硕士,助教,研究方向:文化传播。