杭州市下沙高教园区体育资源开发利用策略研究

2012-08-06李水强

李水强

(中国计量学院 体军部,浙江 杭州310018)

1 研究目的

大学城是我国自20世纪90年代末出现的一种新的高等教育现象,大学园区的兴起已成为我国高等教育发展的一个亮点,据统计我国目前建有50多个大学园区,大多分布在经济发展水平较高的区域,如东南部的京津唐、长江三角洲、珠江三角洲等区域,呈现小区域集聚趋势[1]。大学城的建立,一方面可以解决高等教育大众化趋势造成的高等教育资源严重不足的现实问题,另一方面也可以集中建设、整合资源、联合发展。高校体育资源作为大学园区的核心组成部分,在大学的发展中扮演着至关重要的角色,据第五次全国体育场地普查情况的报告,全国现有850 080个体育场地,其中学校系统有55 8044个,占总数的65.6%,高校系统有28 741个,占全国体育场地总数的3.4%。除了体育场地外,高校还有一大批社会体育场所不能比的一流的体育设施,更有一支素质高、业务精、受过良好教育、有着很高指导能力的教师队伍[2]。而随着城市社区化步伐不断加快,我国居民追求健康、休闲娱乐的意识不断增强,对社区体育的需求越来越大,社区体育在场地设施、人力资源等方面显得十分缺乏。如何合理利用高校体育资源,实现高校之间、高校与社区之间的资源共享,已成为广大教育工作者面对的一个重要课题,本文通过对杭州下沙高教园区14所高校体育资源与社会的共享情况进行研究,旨在探索高校体育资源开发利用的新思路,以期为高教园区体育资源实现资源共享、和谐发展提供参考。

2 研究对象与方法

向杭州下沙高教园区14所高校体育部门负责人发放问卷(Ⅰ)26份,回收问卷24份,回收率92.3%,其中有效问卷21份,有效率87.50%;向高教园区14所高校体育教师发放问卷(Ⅱ)200份,回收问卷187份,回收率93.5%,其中有效问卷172份,有效率92%;向高教园区的不同生活群体发放问卷(Ш)1 000份,回收问卷907份,回收率90.7%,其中有效问卷872份,有效率96.14% 。

问卷设计严格遵循社会调查问卷设计的原则。为了确保问卷设计的质量,在问卷设计出后,请10位专家对问卷内容效度进行了评定,从专家评价结果来看,问卷(I)问卷内容效度比CVR=0.93,问卷(Ⅱ)CVR=0.87,问卷(Ш)CVR=0.92,问卷设计能达到本研究任务的要求,具备有效性。问卷信度检验采取了小范围“再测法”,在第一次问卷回收后,相隔15d对相同对象发放同样问卷,两次问卷相关系数分别为:问卷(Ⅱ)R=0.95,问卷(Ш)R=0.89,表明调查问卷的可靠性较高。

根据研究的目的与要求,将调查问卷所获得的数据,运用社会统计学软件SPSS13.0进行统计处理。

3 结果与分析

3.1 杭州下沙高教园区体育资源基本情况

体育资源主要是指一定社会历史条件下发展起来的,能够为不同群体开发利用的,在社会体育活动中发挥重要作用的各种要素的总和。主要是由体育人力资源(包括体育师资、体育裁判员等从事体育工作的专业工作者)、财力资源、物质资源(体育运动设施、场地、器材等)、信息资源等要素组成的一个整体动态体系,是体育发展的重要物质基础[3]。

3.1.1. 体育场馆资源。杭州下沙高教园区是国家于2002年开始兴建的一个新型大学城,园区占地面积10.1km2,园区拥有大学院校14所,学生规模约16万,目前该园区基本建成,聚集大量优质的体育场馆资源(见表1)。

表1 下沙高教园区体育场馆资源调查表

由表1我们可以看出,下沙高教园区体育场馆资源丰富,既具有大量的球类等传统项目的室内外活动场所,也兴建了大型的室内综合体育馆和诸多新型项目活动场地,如攀岩基地、拓展场地、高尔夫场地等,这些场馆设施的兴建,为高校承办各种体育赛事,组织开展各种体育活动提供了有力的保障。

3.1.2 体育人力资源。人才是最重要、最基本的社会经济资源,可以说,人力资源的开发与利用是其他资源开发与利用的基础与前提[4]。杭州是下沙高教园区群集了杭州市半数以上的高校,人力资源丰富。其中具有副教授职称以上体育教师143人,具有讲师职称167、助教49人,其中拥有国家级及以上裁判资格人员25人,一级裁判员62人(表2)。说明下沙高教园区完全有能力集中资源承办各项大型体育赛事,也有能力、条件组织开展各项体育赛事活动,不断丰富高校、企业、社区体育文化生活。

3.1.3 体育课程资源。体育课程是指满足体育教学所需要的知识、思想、人力、物力、财力等物质和非物质资源的总和。目前,下沙高教园区体育课程均采用“三自主”选课模式,各所高校均开设出大量体育选修课,既包括传统的足、篮、排、兵、羽、网、武术、跆拳道、太极等传统项目,也包括体育舞蹈、轮滑、拓展训练、定向越野、攀岩、户外运动、高尔夫等新兴体育项目,体育课程的选择在本校范围内具有一定的灵活性和优越性,在一定程度上满足了学生体育参与的需求。但在调查中我们也发现:虽然实行了自主选课制,但由于缺少对课程、教师的宣传介绍,加之受场地、师资条件的限制,学生自主选课空间仍然十分有限,尤其是跨校选修体育课程更是如此,高校体育资源仍然有待进一步开发优化。

3.2 下沙高教园区体育资源开发利用状况

3.2.1 高校体育场馆资源开发利用。高校体育场馆是体育教学、训练、学生参与体育课外活动的重要保障,也是开展体育活动的物质基础。有关研究表明,我国体育场馆分布67%是教育部门所有,25%为体委等系统所有,封闭在高墙之内[5]。而我国社区体育开展活动遇到的第一大障碍就是社区公共体育设施缺乏。因此,合理地开发利用高校体育场馆资源,实现高校、社区体育资源共享,在某种程度上直接影响着全民健身计划实施的进程。调查发现,下沙高教园区14所高校中,除浙江警官职业技术学院体育场馆不对外开放外,其余13所高校体育场馆均对外开放,其中2所高校对外实行无偿开放,其余11所高校则实行选择时间段的有偿性对外开放。但场馆总体利用率不高(表3)。

表2 下沙高教园区体育人力资源基本情况

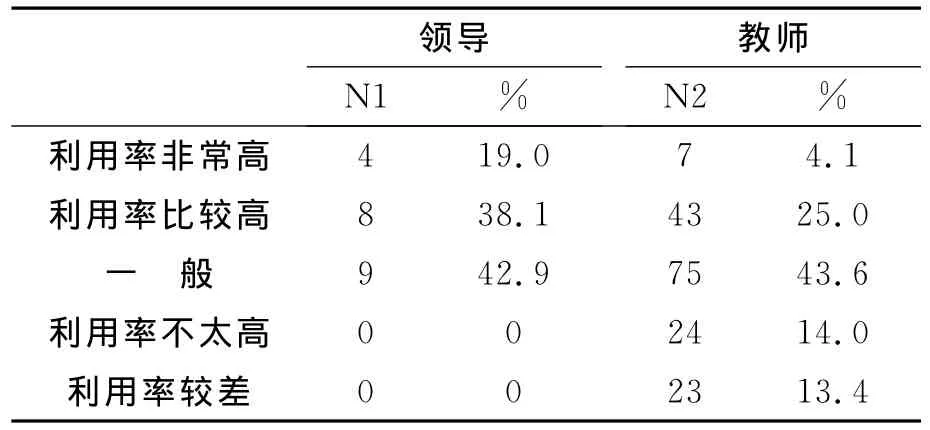

表3 体育部领导、教师对体育场馆利用率的认识(N1=21,N2=172)

虽然57.2%的体育部领导认为自己对体育场馆的开发利用十分重视或比较重视,64.3%的学校就体育场馆开发利用制定了相关的政策文件,但在具体实施过程中,宣传力度不够,对学校体育场馆开发利用相关政策比较了解或非常了解的教师仅占调查对象的26.8%,由于对相关体育场馆开发利用政策不了解,仅18.0%的教师表示愿意主动参与到高校体育场馆资源开发利用这项工作中来。

3.2.2 高校体育人力资源开发利用 。高教园区是一个体育人才集中的地方,高校体育教师接受过正规的体育教育,不仅具有较强的教学能力,同时也具备较强的的运动能力和体育赛事的组织策划能力。因此,合理地开发利用高校体育人力资源,使体育教师在不影响教学工作的前提下更好地为社会服务,无疑将极大地推动全民健身活动深入持久地开展下去。通过调查发现,在正常的教学工作期间,高校体育教师教学工作任务适中(表4)

但高校与高校之间,高校与社区之间体育人力资源共享不够理想,占调查对象14.5%的教师参与高校优秀教师互聘工作,调查对象中没有教师开设跨校体育选修课程;参与或组织社区开展体育运动的教师较少,占调查对象的11.0%。47.7%的教师表示未参加社会体育兼职的主要原因是没有接受邀请,22.7%的教师表示未参加社会体育兼职活动主要是因为领导不支持,29.6%的教师表示是因为工作时间忙、时间地点不方便或兼职报酬比较低等自身原因而未参加。

表4 沙高教园区教师每周教学工作量 (n=172)

3.2.3 高校体育课程资源开发利用。高校体育教师是体育课程的开发者与实施者,体育场地设施是体育课程开展实施的重要保障,近年来高校发展速度较快,体育场地设施的建设相对缓慢,且体育教学时间多集中在教学工作日的下午和晚上这二个时间段,因此场地设施很难满足教学需要(表5)。

表5 体育场馆资源满足教学状况(N1=21,N2=172)

由于受场地条件限制,在同一时间段很难开设出足够的体育课程满足学生体育参与需要,学生对于体育课程选择的自主性与灵活性也是相对的,且仅仅局限于本校范围内。虽然在下沙高教园区各所高校之间已经开始实行课程互选、学分互认的工作,在调查的14所高校中,28.6%的高校开设了跨校选修体育课程,但由于宣传不够到位,学生对相关政策不够了解,受时间、场地等各种因素影响,体育跨校选课效果并不理想。57.1%的学校聘请了校外优秀体育教师来本校进行体育教学,这在一定程度上实现了高教园区体育人力资源与课程资源的共享。

3.3 周边社区群众体育参与满意度调查

政府和社会各界对大学城的建设提供了极大的支持,学校应该利用其自身的资源优势回报社会,大学园区的体育资源有责任有义务为大社会服务,对大社会开放,充分体现其社会价值[6]。调查发现,高校园区居民体育参与状况并不理想(表6)。

表6 群众参加体育活动时间、活动场所情况(N1=872N2=799)

我国体育人口划分的参考标准为:每周参加体育活动3次(含3次)以上;每次身体活动时间30min以上;每次身体活动中等程度以上。由这个标准我们可以看出,下沙高教园区居民每周参加体育活动人数在3次及以上的仅占调查对象19%,这与杭州市《杭州体育强市建设规划纲要(2006—2010年)》,到2010年,杭州体育人口要达到50%以上的要求相差甚远。下沙高教园区是一个体育场馆、人力资源相对集中的地域,而周边居民对体育设施及活动效果满意度不高(表7)

表7 群众参与体育活动满意度情况 (n=799)

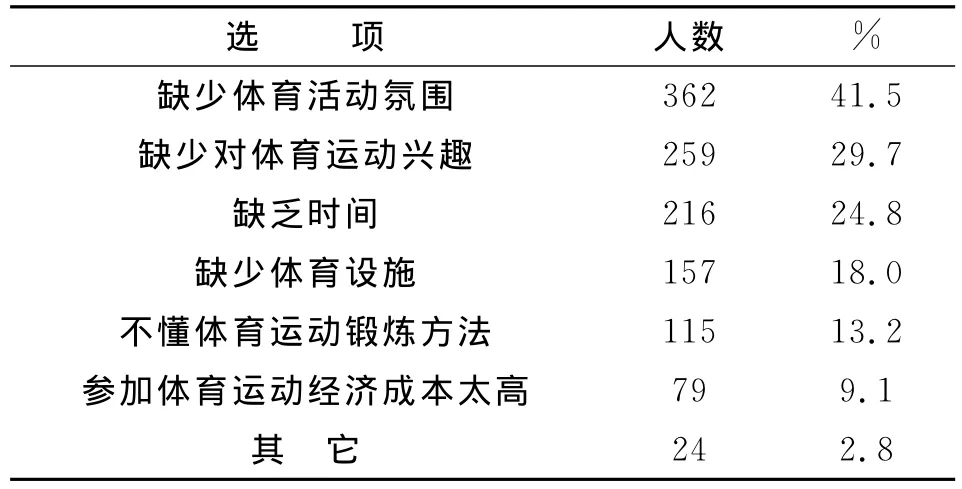

造成这一结果的原因是多方面,主要有以下几个方面(表8)。

由表8我们可以看出,群众缺乏对体育参与的热情,主要原因是缺少体育活动的氛围,其次是缺少对体育参与的兴趣。这一结果一方面说明,我国高校作为体育教育的最后一个阶段,在培养学生终身体育意识方面做得不够理想,人们缺乏对参与体育运动的兴趣与习惯,另一方面也说明,全民健身运动的口号喊得轰轰烈烈,但在实际操作过程中,全民健身这一运动并没有得到人们应有的重视,在聚集着大量优势的体育场馆与人力资源的高教园区,人们参与体育的状况也不尽理想。

表8 影响群众参加体育运动的因素(n=872)

4 下沙高教园区体育资源开发利用实施途径与方法

为了最有效的发挥高教园区体育资源优势,提高高教园区体育资源的利用率,实现高校之间、高校与社区之间体育资源优势互补、共同发展,进而推动社区体育的广泛开展,实现全面健身运动不断向广度和深度方向发展,高校领导及全体体育教育工作者必须解放思想,突破传统的、封闭的教育管理理念。

4.1 建立教学资源共享的保障体系

通过建立大学城内部局域网,把各院校的体育场馆、体育设施、体育教师、课程选课系统等输入信息系统,使学生根据个人发展的需要和学校的基本要求,实现自主选择教师、课程内容、上课时间,使学生可根据自己的兴趣爱好选择不同学校的课程,选择自己喜爱的项目和教师进行学习,不仅加大了学生体育课的选择范围,加强学生对体育课学习的兴趣,同时,也可以利用这种方式的体育教学来加强体育教师的危机感,激励体育教师的竞争意识,提高教学水平。

4.2 转变教学观念、强化体育社团建设、实施课内外一体化教学

高校体育教学是学生接受体育教育的最后阶段,对培养学生终身体育意识与习惯具有十分重要的意义。在走访调查中我们发现,普通本科院校在大一和大二年级开设体育必修课程,而职业技术学院一般只在大一阶段开设体育课程。由于受到场地、师资及上课时间等各种因素影响,部分学生难以选修自己喜爱的体育课程,仅仅通过每周一次的体育课程很难实现这一目标,很多学生在还未离开校园就已经离开了运动场所。而体育社团作为学生参与课外体育活动的一个载体,如果能够发挥其应有的功能,可以很好地弥补这一不足。但在实际操作过程中,由于体育社团受校团委直接领导,活动的开展受团委监督,与体育部门之间缺少应有的沟通,教师在完成课内教学工作之余,几乎不参与体育社团活动。为了能够更好地发挥高校体育教师、体育社团的作用,可将体育教学工作量分为课内、课外两个部分,各课程组教师在完成课内专项教学外,必须从事体育社团活动的指导与参与工作。每学期体育社团按要求组织开展“迎新杯”班级对抗赛,“明星杯”院队对抗赛等各种赛事,各项赛事裁判员由体育教师负责进行培训,将体育俱乐部、各院体育部骨干成员与各班级一对一结对联系,进行课外训练指导,制定详细的课外训练计划。体育教师负责整个互动的组织、指导与监督工作。每项赛事由体育教学部及团委联合主办,体育俱乐部及各分院体育部承办,活动经费分为两部分,体育部及团委按一定比例划拨活动基本经费,由各体育俱乐部成员寻找赞助经费作为活动开展的各项福利和奖励费用。

4.3 建立高教园区体育资源开发利用管理机构,加强协调沟通

高教园区的建立,促使大量的优质资源聚集,为高校的交流提供了便利和条件。但在体育资源开发利用的实际操作过程中,由于缺乏统一的管理机构,大量聚集的体育资源很难发挥其合力的作用,致使高教园区各所高校仍然局限于传统的、各自为政的一种状态。这与高教园区建立的初衷是不相符的。因此,有必要建立高教园区体育资源开发利用管理机构,加强高校之间、高校与社区之间的沟通交流。机构成员可由各高校分管体育工作的领导担任,共同制定资源共享的实施方案和管理办法,明确各自的职责、权利和义务,建立规范制度和激励机制,使开放工作规范化,并保证资源共享、互惠互利。

4.4 突出高校体育协会职能,构建高校、社区体育互动发展模式

高校作为社会的重要组成部分,一直以来,人们通过高墙,人为地将高校与社会隔离开来,因此,要发挥高教园区体育资源最大效用,实现高校与社区资源共享,应加大宣传力度,采取相应的措施进行引导。因此,在具体操作过程中,要发挥高教园区各体育单项协会作用,组织各项体育赛事加大宣传力度,营造体育氛围。下沙高教园区篮球协会于2010年10月在这方面进行了有效尝试,下沙高教园区篮球协会向高教园区部分企业、社区、街道发起的首届篮球邀请赛。由开发区管委会主办,下沙高教园区篮球协会承办,比赛历时一个多月,来自高校、社区、街道、机关的16支队伍,经过了36场激烈的比赛取得了圆满成功。此次比赛场地选择在中国计量学院体育馆和浙江理工大学体育馆内进行。训练场地、时间由参赛队伍提出申请,承办方负责联系、安排。这种模式的赛事运作,即对外开放了学校体育场馆、设施,请社区居民走进高校校园,缓解了社区体育场馆设施严重匮乏的矛盾,又增加学校体育场馆的收入,从而减轻高校体育经费不足的负担,促进高校体育教育教学的发展;同时在整个赛事期间,部分篮球专业教师又受聘于各个球队担任教练员工作,高校教师走出校园,进入社区、进入企业,加强了高校与企业、社区之间的联系,为推广、普及大众体育项目,推动企业、社区体育活动的广泛开展提供了有力保障。

合理开发利用高校体育资源,将高教园区体育资源与周边社区、企业实现资源共享,这既可以利用高校体育资源创造经济效益,为体育教师搭建充分施展自身才华,体现自身价值的平台;又可以丰富校园体育文化,营造浓厚的体育氛围,满足企业及周边社区居民体育观赏及参与需求,进而推动周边社区、企业体育活动的广泛开展,拓展全民健身运动的广度和深度。高校体育工作者即是一种优质的体育资源,也是高校其他体育资源的开发者与实施者,在高校体育资源开发利用过程中起着至关重要的作用,高校体育工作者需要进一步转变观念的同时,上级教育行政部门需要制定一系列的规章制度,鼓励教育工作者参与高校体育资源的开发,并做好监督管理与扶持工作。

[1]陈子锐,黄发贵,林少娜,等.大学城区域优势体育资源互补与共享的研究——以广州大学城为例[J].广州体育学院学报,2007,27(3):76-78.

[2]刘瑞峰,张峡,李孝其.高校体育资源社会化研究[J].体育文化导刊,2009(6):82-83.

[3]翁宏伟.大学城体育资源共享影响因素与发展策略研究[J].北京体育大学学报,2007,30(11):89-90.

[4]雷慧,邓罗平.两型社会下高校体育资源配置方式的定位及策略——以长株潭城市群为例[J].体育成人教育学刊,2010,21(1):25-27.

[5]李楠,夏雨.构建高校体育与社区体育资源共享模式的研究[J].长春师范学院学报,2008,27(5):91-93

[6]朱礼才,王亚飞,姜同仁.我国大学园区体育资源共享模式研究[J].四川体育科学,2010(1):1-4.