户外体育课程与传统体育课程对大学生锻炼态度影响的对比研究

——以浙江农林大学为例

2012-11-25耿宇

耿 宇

(浙江农林大学 体育军训部,浙江 临安 311300)

在推行素质教育深化高校教育改革的背景下,在教育部《普通学校体育课程教学指导纲要》关于“充分利用空气、阳光、水、江、河、湖、海、沙滩、田野、森林、山地、草原、雪原、荒原等条件,开展野外生存、生活方面的教学与训练,开发自然环境资源”文件精神的指导下,户外运动作为一门新兴的体育课程被纳入到了高校体育教育体系之中,并凭借自身的优势深受广大青少年的喜爱。户外体育课程是以运动训练学、教育学、心理学、管理学和组织行为学为理论依据,突破了传统体育课程模式,在教学空间上把学校、社会自然相融合,理论联系实际,课堂教学与户外实践指导一体化,充分体现了源自实践、依托实践、服务实践的教育内涵[1]。

锻炼态度是个体对锻炼活动所持有的较为稳固的,有认知、情感和行为意向三种成分构成的内在心理倾向[2]。积极的锻炼态度具有促进锻炼行为、养成体育锻炼习惯和培养终身体育意识的始发作用。因此,研究户外体育课程与传统体育课程对大学生体育锻炼态度影响的不同,对完善体育课程内容、优化体育课程设置和推行素质教育有着重要的影响。

1 研究方法

1.1 文献资料法

通过中国期刊网以“户外运动”、“锻炼态度”、“锻炼行为”、“体育课程”和“行为心理”为关键词对相关文献进行查阅。

1.2 问卷调查法

采用我国学者毛建荣所编写的《锻炼态度量表》,对10个户外体育课程教学班和10个传统体育课程教学班学生进行目标态度、行为态度、行为认知、情感体验、主观标准、行为控制感、行为意向和行为习惯8个维度问卷调查。

问卷由笔者亲自发放,并在笔者的监督下要求学生客观认真完成,问卷完成时间不少于20min。共发放问卷600份,回收600份,根据问卷填写信息的完整性和涂改程度,剔除问卷28份,有效问卷572份,其中男生251份,女生321份。

1.3 数理统计法

根据问卷调查结果建立数据库,并采用统计软件SPSS20.0对数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 锻炼态度认知因素的对比分析

目标态度是指个体在不同的概括水平上对锻炼的肯定、否定和中性的评价。行为态度是指个体对自己参与锻炼的肯定、否定和中性的评价。行为认知是指个体对参与锻炼导致某种结果的确定认知,以及对这种认知的评价[3]。从以上的定义可以看出目标态度、行为态度和行为认知均是对锻炼的评价,其中目标态度指向对锻炼本身,行为态度是指向参与锻炼行为,行为认知只想参与锻炼的结果。三者虽有区别但同时也是紧密联系的,因为通过经验上和逻辑上的分析,我们知道,一个对“跑步锻炼”持有否定态度的人不可能对“晨跑”这一锻炼行为及其结果持肯定态度。

评价是人类思考和认知过程的等级结构模型中最基本的因素,是对一定的思想、行为、方法和材料等做出价值判断的过程[4]。因此三者是评价主体对锻炼行为本身、参与锻炼这一行为和锻炼行为结果的价值判断。既然是判断,那么势必存在判断标准,而判断标准的形成过程其实就是个体对判断对象的认知过程。个体对某一事物的认知除了受如父母老师的教育、学校的倡导、媒体的宣传等外界因素影响外还受自身体验的影响。而体育课无疑为学生体验体育锻炼行为提供了平台。

表1 目标态度、行为态度和行为认知分量表得分对比

从表1的分析结果可以看出参加户外课程的学生的目标态度、行为态度和行为认知分量表的得分均高于传统体育课程的学生,这说明户外体育课程可以使学生对锻炼和参与锻炼的行为以及锻炼的结果产生更加积极的评价。与传统体育课程相比,户外课程内容更为丰富(如拓展训练、野外生活生存实践、定向等),并且在中小学开展得较少,因此高校的户外课程更容易激发学生的学习兴趣。实际上,对“锻炼是很好的娱乐活动”和“对锻炼活动感兴趣”这两项问题给予积极评价的户外课程学生占其总人数的81.9%和63.19%,而传统体育课程的学生仅为75.09%和55.09%。因此,户外课程内容的丰富性和新颖性促使学生对锻炼产生了积极的认知。

通过对户外课程男女生对比发现,与总体得分之间的差值相比,户外课程男生三项分量表得分与传统体育课程男生得分之间的差值大于总体差值,而女生的差值小于总体差值,虽然户外课程女生的目标态度和行为认知得分仍高于传统课程女生,但是差异不具显著性。这说明户外课程对男生锻炼态度认知因素的影响大于女生。在户外课程的授课内容中,除了低空和强调团队合作的拓展项目之外,还有一些例如攀岩、速降、溜索等一些相对危险性较高的项目。与体力充沛、富有探险精神和勇气的男生相比,女生对这些项目的接受度相对较低。通过对户外体育课程女生的访谈发现,女生对于有一定危险性的项目普遍抱有恐惧心理,这在一定程度影响了女生对锻炼和参与锻炼行为及其结果的认知,使男女之间产生差异。

2.2 锻炼态度情感因素对比分析

情感体验是个体参与锻炼时所体验到的情感体验或想到锻炼时所激发的情感[3]。根据行为心理学的解释:情感是一种心理倾向,反映了情感主体于情感对象的亲疏关系,根据情感的极性可以将情感分为正情感和负情感,正情感是使情感主体亲近情感对象,负情感使之远离情感对象。

表2 情感体验和主观标准分量表得分对比

体育课是学生了解体育和体验体育运动的重要平台之一。学生在体育课上对运动的情感体验势必映射到其对锻炼的情感体验之中。表2的统计结果表明,户外体育课程和传统体育课程学生的情感体验均是正情感。但是两者户外课程的得分高于传统体育课程的得分,差异据高度显著性,这说明前者可以给学生更加积极的正情感体验。根据上述的分析我们知道户外体育课程具有新颖性和课程内容丰富性两个特点。新颖性使户外体育课程学生之间关于户外运动的知识和技能储备相差不大。课程内容的丰富性使学生在活动时不会仅依靠某一种能力便有良好地表现,如攀岩时力量和协调能力好的学生表现良好,而在定向练习时读图能力和体能好的学生也同样会有良好地表现。基于上述特点,户外体育课程使学生展现自我的机会均等,同时也更愿意展现自我,并从中获得积极的情感体验。

对男女生的情感体验分量量表分析发现,户外课程男生与传统课程男生得分差值大于总体差值,差异具高度显著性,而女生差值小于总体差值,差值不具显著性。笔者通过对女生访谈发现,追求皮肤的白皙怕晒太阳,追求身材苗条怕四肢变粗长肌肉的想法在女生中普遍存在。这在一定程度上限制了女生在课堂上主动参与活动的积极性,从而影响了她们的情感体验。

主观标准是指个体是否采取某项特定行为所感觉到的社会压力,即在预测他人行为时,那些对个人行为决策具有影响力的个人或团体对于个人是否采取某项特定行为所发挥的影响作用大小。主观标准受以下两个因素的影响:①他人或团体对个体主观期望的强度和指向(支持还是反对);②个体顺应他人或团体主观期望的动机水平[5]。个体对他人或团体的感情强度决定之一动机水平,例如相对于普通朋友的建议、挚友的建议更容易被我们接受。在此感情强度起到增强和削弱他人或团体影响力的作用。

表2的对比分析结果表明,户外体育课程与传统体育课程的主观标准差异具显著性,前者得分高于后者得分。通过进一步对比分析发现,户外体育课程女生的主观标准得分高于传统体育课程女生,差异具显著性,而男生差异不具显著性。父母、朋友和社会团体等对个体的影响不会因为选择不同的体育课程而发生变化,因此对于户外体育课程和传统体育课程学生来说,来自课堂之外对主观标准的影响因素是相同的。因此,对于女生差异具显著性的情况,主要是因为户外体育课程内容更加强调团队合作,增进了体育课堂上同学之间的友谊,增强了体育课班级集体的凝聚力和个体对班级的感情,从而使女生顺应他人或团体主观期望的动机水平更高,更容易接受同学和班级关于锻炼行为的建议和影响。

2.3 锻炼态度行为意向因素对比分析

行为意向是个体是否有参与锻炼的打算,愿意在多大程度上参与锻炼,计划为此付出多大的努力[3]。态度行为意向成分是指个体对态度对象的行为反应倾向,即行为的准备状态,其程度取决于态度的认知和情感成分[2]。

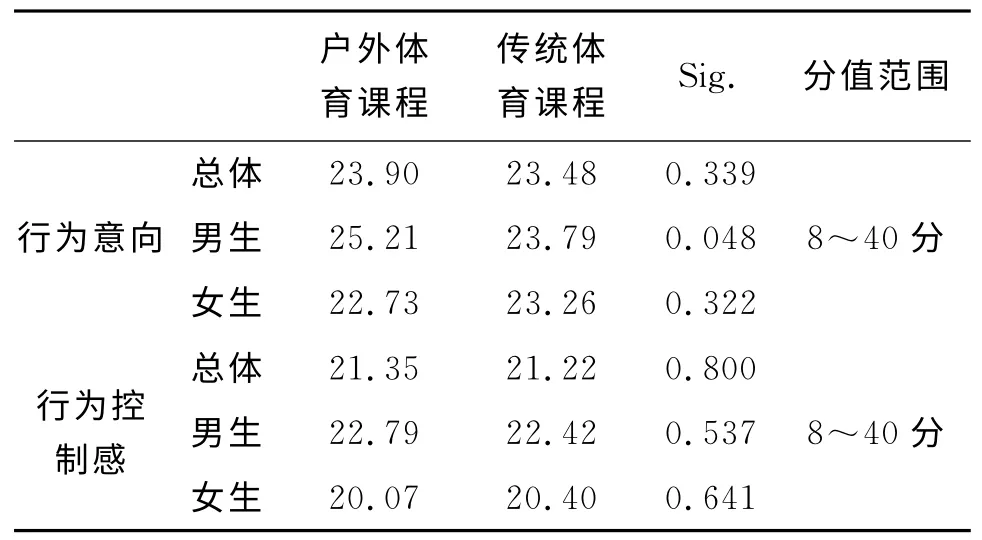

表3 行为意向和行为控制感分量表得分对比

表3的统计结果表明,户外体育课程男生行为意向得分高于传统体育课程男生,差异具显著性。如前所述,行为意向的程度取决于认知和情感成分,因此户外体育课程男生在目标态度、行为态度、行为认知和情感体验维度的得分高于传统体育课程男生是行为意向差异的主要原因。

行为意向除受认知和情感因素的影响外,还受行为控制感的影响。Hausenblas,Carron和Mark(1997)研究结果表明“行为控制感”对行为和意向有很强的作用[6]。行为控制感是指个体从事锻炼行为难易程度的知觉,感到参与锻炼是否有充分的自主权[3]。根据表3的统计结果可以看出,户外体育课程和传统体育课程男生行为控制感差异不具显著性,这也进一步说明男生之间行为意向的差异主要是受目标态度、行为态度、行为认知和情感体验差异的影响。

2.4 锻炼态度行为习惯因素对比分析

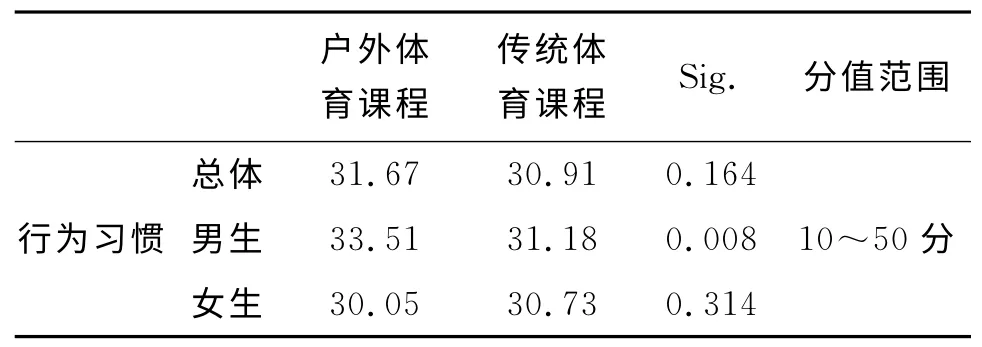

表4的统计结果表明,户外课程行为习惯男生得分高于传统体育课程男生,且差异具高度显著性;而户外体育课程与传统体育课程女生行为习惯差异不具显著性,总体差异不具显著性。

表4 行为习惯分量表得分对比

习惯是指通过重复而自动化了的,固定下来的且无须努力就能实现的行为模式[7]。行为习惯是指锻炼活动成为个体的一种需要,成为一种自动化的行为模式,其得分越高说明锻炼自动化程度越高[3]。养成自我锻炼的习惯是终身体育意识形成的前提,也是高校体育教育的目标,但是行为习惯的形成不同于一般行为的发生。

首先,行为习惯是一种模式行为,其本质特征是:习惯是一些与行为没有必然联系的客观条件成为行为发生的必要条件[8]。例如:某学生因为体育成绩不及格,而每天早上起床后锻炼来提高自己的体育成绩。此时该生的锻炼行为不能说是他已经有了早上锻炼的习惯,因为促发他早起锻炼的客观条件是体育成绩不及格,与行为目的有着因果关系,一旦该生体育成绩及格其锻炼行为也会随之消失,因此该生此时的行为属于必然行为而不是模式行为。

其次,习惯是一种经过多次重复而自动化的行为模式。续上例:随着练习次数的增多,该生逐渐适应了早晨起床后锻炼的行为。此时对他而言早晨起床锻炼是适应状态,而不锻炼是不适应状态(行为心理学认为行为的发生是由于希望改变不适应状态达到适应状态或保持适应状态避免不适应状态而引发的),客观条件是早晨起床,行为目的是保持适应状态或达到更适应的状态。促发行为的客观条件和行为的目的不存在必然联系,即使该生此时体育课成绩及格他仍然会继续锻炼。因此,此时的锻炼行为是一种行为模式,该生已经养成锻炼的习惯。

从上述的分析可以看出,行为习惯的形成必须有足够强的动机和条件使行为重复发生,使其与某种和行为发生不存在必然联系的客观条件相结合,最终成为行为发生的必要条件。户外体育课程男生的目标态度、行为态度、行为认知、情感体验和行为意向维度上的得分均高于传统体育课程男生,使他们具有更强的锻炼动机和锻炼坚持性,从而使其锻炼自动化程度更高。

3 结论

3.1 户外体育课程和传统体育课程对男生锻炼态度的影响主要表现在目标态度、行为态度、行为认知、情感体验、行为意向和行为习惯六个维度,而对女生锻炼态度的影响主要表现在主观标准这一个维度。

3.2 与传统体育课程相比,户外体育课程使男生对锻炼产生更加积极认知和情感体验,具有更强的行为意向和更高的锻炼行自动化程度。

3.3 与传统体育课程相比,户外体育课程使女生顺应他人或团体主观期望的动机水平更高,主观标准分量表得分更高。

[1]朱江华.学校引入户外运动课程的价值探究——以东华大学的实证研究为例[J].体育科技文献通报,2012(1):6-7,21.

[2]季浏,殷恒婵,颜军.体育心理学[M].北京:高等教育出版社,2010:74-76.

[3]张力为,毛志雄.体育科学常用心理量表评定手册[M].北京:北京体育大学出版社,2004:95-98.

[4]戴前伦.综合素质量化评价与高校招录结构性成绩模式研究[J].大家,2012(11):196-198.

[5]司琦.锻炼心理学[M].杭州:浙江大学出版社,2008:30-33.

[6]毛建荣.青少年锻炼态度—行为九因素模型的建立及检验[D].北京体育大学,2003.

[7]黄希庭.简明心理学辞典[S].合肥:安徽人民出版社,2004:408.

[8]陈述.行为心理论[M].长沙:湖南师范大学出版社,2010:131-141.

[9]刘微娜,周成林,孙君.青少年户外运动动机对运动坚持性的影响:运动氛围的中介作用[J].体育科学,2011(10):41-46.