从汉英诗歌中自然意象的认知分析看中西比较诗学

2012-07-24高原

高 原

(中国科学院研究生院 外语系,北京 100049)

一、引言

中国近现代诗学的发展历程在很大程度上是一部对西方思潮与文论的接受史。20世纪出现的两次“西学东渐”高潮繁荣了西学,却割裂了中国的诗学传统。以西释中、以西套中,甚至以西评中成为常态,一时间便有了中国文论“失语”的哀叹。

中西诗学产生于不同的文化模式,按照叶维廉(1986:32)的说法,是两个迥异的“模子”,生搬硬套未必适合。以西方诗学概念比附中国作品与理论可能造就变了形走了样的“混血儿”(杨玉华,2007:82),既非中国诗学所原有,又非西方诗学之面貌;既不能融通于古,也不能见察于外,以此寻求“对话”,难免令人愕然。

然而,普遍性是理论的基本品格。真正的文学理论同样应当为解读不同民族、不同语言的文学作品提供普遍的学理基础。(陈文忠,2011:44)。钱钟书先生在《谈艺录》之“序”中指出:东海西海,心理犹同;南学北学,道术未裂。比较诗学的最终目的在于帮助我们认识总体文学的基本规律(张隆溪,1981:135),发现人类共同的“诗心”,以建立一种更新、更科学、更完善的文艺理论体系(曹顺庆,1988)。

近十年繁盛起来的认知诗学,作为一种全新的文学理论,具备构建“普遍的世界性的文学理论”(刘若愚,1987:3)的先天条件。认知诗学将文学视为人类普遍的认知活动的一种,认为文学作品根植于人类最基本和最普遍的认知活动,分析文学作品可以且应该参照人类普遍的认知机制。(蓝纯,2011:39)而人类共有的认知机制正是沟通中西方诗学、澄明诗学共相的关键所在。本文将以中国诗学传统中的核心范畴“意象”为出发点,探索比较诗学发展的新思路——认知比较诗学。

二、意象

意象是诗歌的灵魂。(耿建华,2010:4)偏爱形象而非抽象是任何文字的诗歌的共有特征。俄国思想家维萨里昂·别林斯基(1979:12)说:“诗歌不能容忍无形体的、光秃秃的抽象概念,抽象概念必须体现在生动美妙的形象之中,思想渗透形象,如同亮光穿过多面体的水晶。”英国文论家Fairchild(1912:24)说:“如果让我回忆一朵玫瑰、一棵树、一片云或者一只云雀,那很容易做到;可是如果使我感到孤独、悲伤、仇恨或者嫉妒,则不然。诗人很难通过语言传递抽象的情感,即使勉强为之,也不易引起读者共鸣。”中国诗人余光中(1968:9)也曾说:“意象是构成诗的艺术的基本条件之一,似乎很难想像一首没有意象的诗。”

诗人的内在之意诉之于外在之象,读者再根据外在之象还原诗人的内在之意。意象是诗人主观情志的具象载体,分析研究诗歌意象有助于窥见诗人的内心世界,把握诗人创作时的情感心境,进而了解诗人的美学趣味和艺术理想。因此,意象是诗歌最基本的审美单元,是诗歌中的细胞核。(田子馥,2010:358)

三、自然意象

以物象来源为标准,意象可分类而成:自然意象、社会意象、民俗意象、文化意象和神话意象。(杨义,2009:305)

中国古诗善用意象,诗中意象更多为自然意象,恰如清代诗人袁枚诗云:“夕阳芳草寻常物,解用都为绝妙词。”甚至有读《诗经》可多识花鸟虫鱼的说法:“小子何莫学夫诗?诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”晚晴文学家刘熙载在《艺概》中将包罗万象的中国古诗划为四境:“花鸟缠绵,云雷奋发,弦泉幽咽,雪月空明,诗不出此四境。”其中所论意象无一不是自然意象。

偏厚自然不是中国诗人的专利。19世纪的英国浪漫主义诗歌主要以抒写自然为主题。丹麦批评家Brandes说:“英国诗人全部都是大自然的观察者、爱好者和崇拜者。”(鲁春芳,2009:7)诗人们厌恶现代文明缔造的工业时代,投身自然寻求慰藉,歌颂人与自然的亲近和谐,渴望心灵与自然的交互融通。自然界的山水草木成为诗人生命感悟的对象和精神财富的源泉。

正是由于英国浪漫主义诗歌与中国古典诗歌的相通气质,所以不乏二者之间的比较研究:杜甫和济慈、苏轼和华兹华斯、孟浩然和柯尔律治、辛弃疾和雪莱等等。(Cao,1998:3)本文分析比较唐诗与浪漫主义诗歌中的自然意象,语言材料分别是《唐诗三百首》(蘅塘退士,2008)和《英国浪漫主义诗歌名篇赏析》(章燕,2010)。

四、汉英诗歌自然意象之认知诗学分析

中国古典诗歌虽然历经多次的形式演变,却几乎未曾遭遇重大美学思想的变迁。中国传统诗歌很早便形成了一套成熟稳健的美学原则,自《诗经》始,也就是中国诗歌的童年阶段,已经围绕“赋”、“比”、“兴”建立起中国诗歌的特定表现手法。

叶嘉莹(1997:5)认为,诗歌的主要职责在于阐发“感发之力量”,而阐发的方法包括以客观描写为主的“赋”及以形象比喻为主的“比”和“兴”。理论上,“赋”、“比”、“兴”可视作不同的创作方法,实际上,截然分开三者却极其困难。很多时候,“比兴”相提并论,不作区分。正如唐代诗僧皎然所言:“取象曰比,取义曰兴,义即象下之意。凡禽鱼、草木、人物,万象之中义类同者,尽入比兴。”由此亦见,比兴绝然离不开意象。

遗憾的是,中国传统诗学多有一些过于主观化、印象式的断言,缺乏客观准确的分析模式(熊沐清,2011:35),有关比兴的论述也不例外。本文采用认知诗学框架,旨在客观明了地分析汉英诗歌中的自然意象及比兴手法。

宋代大儒朱熹说:“比者,以彼物比此物也”;“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”法国学者程抱一(2006:83)说:“当诗人求助于一个意象(通常来自大自然)来形容他想表达的意念时,他采用‘比’。而当感性世界的一种现象、一片风景在他心目中唤起一重记忆、一种潜在的情感,他便运用了‘兴’。”可见,比相当于隐喻,而兴接近于转喻(Cao,1998:132)。

4.1 汉英诗歌自然意象中的概念隐喻

Lakoff和Johnson于1980年提出概念隐喻理论,认为隐喻是始源域和目标域之间的映射关系,而概念隐喻是同一隐喻系统内多个隐喻表达的抽象。由此,我们从三个方面比较汉英诗歌中的自然意象:概念域、映射关系以及概念隐喻的抽象程度。

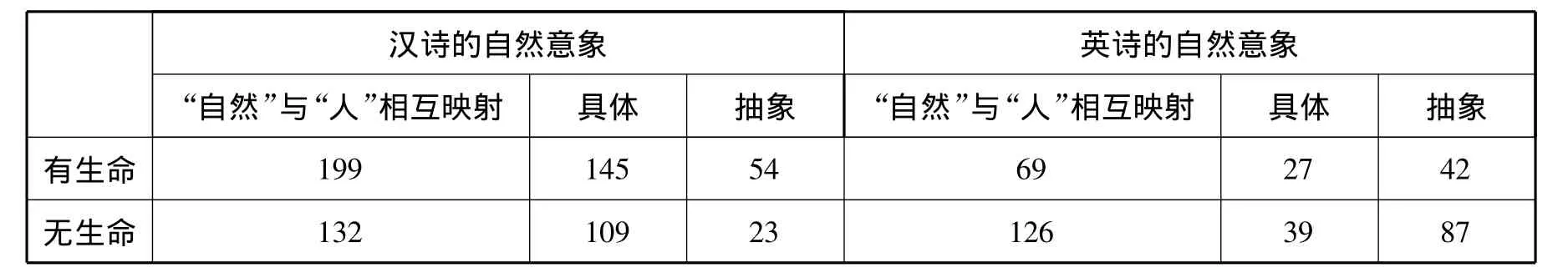

第一,在“自然”与“人”两个概念域的相互映射中,汉语诗歌多选择自然域中的有生命意象,如花鸟鱼兽;而英文诗歌多选择自然域中的无生命意象,如山川星辰。

表1 概念域之差别

汉诗使用大量无生命的自然意象,但其中与概念域“人”发生映射关系的却不多,低于汉诗中与概念域“人”相互映射的有生命的自然意象,尽管汉诗中无生命自然意象的总数远远高于有生命的自然意象,英诗中无生命的自然意象明显少于汉诗中无生命的自然意象,可是英诗中与概念域“人”相互投射的无生命的自然意象却与汉诗相差无几。无生命的自然意象较有生命的自然意象显现出相对的永恒感。

中国诗歌表现出强烈的时间意识。钟嵘在《诗品序》中说:“若乃春风春鸟,秋月秋蝉,夏云夏雨,冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也。”“春风秋月”可见可感,是空间的实在。中国诗歌惯用时间的空间置换,以空间的实物的存在表现流逝的不可见的时间,如《春怨》中的满地梨花隐喻寂寞宫妃的年华蹉跎:

纱窗日落渐黄昏,金屋无人见泪痕。

寂寞空庭春欲晚,梨花满地不开门。

陈寅恪(2001)曾说:“中国诗短,却包括时间和地理。”由时间和空间四维定位的自然意象获得确定性的实在感,自然并行于人生,宛若如寄的人生一般短暂有限,所以伤春悲秋是中国诗歌的常见主题。

英国浪漫主义诗歌在“自然”与“人”的关系中善用无生命的自然意象,为人生营造逾越时空的超脱感。比如诗人济慈在《亮星!但愿我像你一样坚持》一诗中希望自己能像夜空中闪亮的北极星那样恒久不移:

Bright star,would I were steadfast as thou art—

Not in lone splendor hung aloft the night,

And watching,with eternal lids apart,

Like nature’s patient,sleepless eremite.

可见,中国古典诗歌中与“人”互动的“自然”是有限的存在,自然融汇于时间的生命之流;英国浪漫诗歌中与“人”互动的“自然”带有永恒的特征,诗人借助自然得以摆脱死亡获得永生。

第二,“自然”与“人”的映射关系可分三种:“人”向“自然”的投射,即自然是人;“自然”向“人”的投射,即人是自然;“自然”与“人”的相互投射,即二者的概念整合。三种映射关系在汉英诗歌中的分布有所不同。

表2 映射关系之差别

差别体现在两个方面:汉诗中概念整合的情况远远多于英诗。汉诗的自然意象无论有无生命,均倾向“人”到“自然”的投射;英诗对无生命的自然意象的处理类同汉诗,而有生命的自然意象中,“自然是人”与“人是自然”两种概念隐喻的使用旗鼓相当。

中国的文化传统强调“天人合一”。儒家所主张的“天人合一”合于人,道家所主张的“天人合一”合于天,即自然的人化抑或人化的自然。而后佛教传入中国,靠拢本土的主流哲学,并且契合国人“天人合一”的思想诉求(王平,2010:9)。作为中国美学的杰出代表,古典诗歌中“自然”与“人”的彼此整合屡见不鲜。比如骆宾王的《在狱咏蝉》中,晚蝉似诗人吟唱,诗人如寒蛩沉沦。二者浑然一体,咏物亦自咏:

西路蝉声唱,南冠客思深。

不堪玄鬓影,来对白头吟。

露重飞难进,风多响易沉。

无人信高洁,谁为表予心?

此处,自然不是外在于人的客体,人也并非外在于自然的主体,自然与人相通无碍。然而,在“主客相分”的英诗传统中,“自然”与“人”的概念合成就不常见。所涉语料中仅有的几次全部出现在William Blake的《天真之歌》里:

Piping down the valleys wild,

Piping songs of pleasant glee,

On a cloud I saw a child,

And he laughing said to me:

诗人笔下的《天真之歌》Songs of Innocence,是一首儿童之歌a song to a child,也是一首羔羊之歌 a song about a lamb。“儿童”和“羔羊”两个关键形象交替重叠贯穿全诗,形成概念的整合。不过,这里的孩童不是普通的小孩,他驾云而来,俨然是天使的化身。严格意义上,与其说是“人”与“自然”的合一,不如说是“神”与“自然”的合一。

“天人合一”意味着自然与人的平等共运。诗人可以毫不犹豫地出乎自身,入乎外物,移情自然。因此,汉诗偏重“人”到“自然”的外向投射,自我中心的人类得以抽离自己,立足自然,追求“物我交融”的和谐境界。但是,西方传统并不认同人与万物的平等关系(汪涛,2009:11),人类拥有精神生活,可是生物没有,柏拉图区分“理念”与“现象”,“理念”代表人的本质,生物只是“现象”。所以,英诗有生命的自然意象中,“人”向“自然”的映射关系并非主导,同时还运用了相当数量的“自然”向“人”的投射。宋代王令在《上孙莘老书》中说:“比者,直而彰此者也。”“人是自然”旨在彰显“人”的特征,人类的本位主义依旧,没有移情入物。

理论上,人类易于对有生命的事物而非无生命的实体发生移情(Kuno,1987:66)。汉诗符合这一规律:有生命的自然意象中,“人”向“自然”的映射共96个,约占有生命自然意象的16%;无生命的自然意象中,“人”向“自然”的映射共113个,约占无生命自然意象的7%。前者是后者的两倍多。英诗则违背这条规律:有生命的自然意象中,“人”向“自然”的映射共32个,约占有生命自然意象的12%;无生命的自然意象中,“人”向“自然”的映射共116个,约占无生命自然意象的26%。后者是前者的两倍多。

中国古典诗歌中,“人”移附于“自然”,情寄托于物,“自然”与“人”息息相关,呈现的是世俗人间的喜怒哀乐。比如《台城》一诗中柳树的无情实为衬托人世变迁的徒然无奈:

江雨霏霏江草齐,六朝如梦鸟空啼。

无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。

英国浪漫诗歌中,有生命的自然形式低劣于人类,无生命的自然形式却往往超乎人类。比如《忽必烈汗》中柯尔律治笔下奔跑的小河是一条奇丽莫测的神圣之河,已经进入人类见识的范围之外:

measureless to man:

And’mid these dancing rocks at once and ever

It flung up momently the sacred river.

Five miles meandering with a mazy motion

Through wood and dale the sacred river ran,

Then reached the caverns measureless to man.

可见,中国古典诗歌中与“人”互动的“自然”是现世的存在,“人”与之移情不求超越尘世,只为找寻世俗人生的林间空地;而英国浪漫诗歌中与“人”互动的“自然”闪烁超世的光辉,象征神性的秩序,“人”与之移情便可汲取自然的神力,获得心灵的慰藉。

第三,“自然”与“人”形成的概念隐喻的抽象程度有所不同。汉诗善于采用个别的、具体的自然意象,概念隐喻的抽象层级较低;英诗乐于选择一般的、抽象的自然意象,概念隐喻的抽象层级较高。

“Piping a song about a Lamb”;

So I piped with merry chear.

“Piper,pipe that song again”

So I piped,he wept to hear.

表3 概念隐喻抽象程度之差别

古典诗歌中的自然意象常常伴随限定性的修饰成分,自然意象因之变得更加具体。比如李商隐笔下的“嵩云秦树”大大缩小了“云”和“树”的范畴,它们专属特定的区域,不是随处易见的景象:

嵩云秦树久离居,双鲤迢迢一纸书。

休问梁园旧宾客,茂陵秋雨病相如。

浪漫诗歌中的自然意象往往以概括性的语义状态呈现,限定性的修饰成分相对较少。比如William Wordsworth的《在西敏寺桥上》,诗人不仅没有着笔琢饰自然意象,而且还刻意隐去一些赫赫有名的景物,像泰晤士河只含混地表示成the river:

Earth has not any thing to show more fair:

Dull would he be of soul who could pass by

A sight so touching in its majesty:

This city now doth,like a garment,wear

The beauty of the morning;silent,bare,

Ships,tower,domes,theatres,and temples lie

Open unto the fields,and to the sky;

All bright and glittering in the smokeless air.

Never did sun more beautifully steep

In his first splendor,valley,rock,or hill;

Ne’er saw I,never felt,a calm so deep!

The river glideth at his own sweet will:

Dear God!The very houses seem asleep;

And all that mighty heart is lying still.

汉诗中自然意象的修饰成分通常为读者提供感官上的形象刺激,从而展现生动鲜明的画面感及现实感。诗人试图捕捉瞬息之间攫住心灵的整幅印象,其中或许充盈颜色、声响、光线、温度和触碰。比如刘长卿在《寻南溪常道士》中以“白云芳草”的色彩和气息愉悦读者的感官,勾勒出一处切近可感的山中风景:

一路经行处,莓苔见屐痕。

白云依静渚,芳草闭闲门。

过雨看松色,随山到水源。

溪花与禅意,相对亦忘言。

英诗相比之下缺乏对自然意象本身作经验式的感官描绘,自然意象较少得到具象地突出,时常淹没在诗歌抒写的细节之中,无意构建真实可及的特定场景。比如William Blake在《荡着回声的草地》一诗中虽不缺少听觉元素,但鸟儿意象如skylark、thrush和birds并未被多费笔墨加以修饰,诗中的欢乐片段可能在乡村生活中多次重复,根本不具独特性:

The sun does arise,

And make happy the skies;

The merry bells rings

To welcome the spring;

The skylark and thrush;

The birds of the bush,

Sing louder around

To the bell’s cheerful sound.

可见,中国古典诗歌中与“人”互动的自然是具体的存在,是人们可以投身其中尽情拥抱的物理天地;英国浪漫诗歌中与“人”互动的自然是抽象的自然,代表突破人类感知能力的形而上的世界。

4.2 汉英诗歌自然意象中的概念转喻

心理学家Eleanor Rosch在1975年提出参照点理论,为了阐释一种基本的认知能力,即人类可以通过某一概念实现对另一概念的心理接触。语言学家Langacker将参照点理论应用于转喻分析,认为转喻是间接曲折的语言手段,属于参照点现象。意象是唤起人们相关体验的有效途径。诗人凭借意象含蓄胸中之意,不著一字而尽得风流,读者以意象为中心进行放射思维,才能领会意象背后的婉转深意。(杨义,2009:327)所以,诗歌意象的理解离不开人类认知的转喻机制:“语言处理者”通过“参照点”达成对“目标”的认识,与“参照点”相关的心理空间形成“领地”。由此,我们从两个方面比较汉英诗歌中的自然意象:参照点和领地。

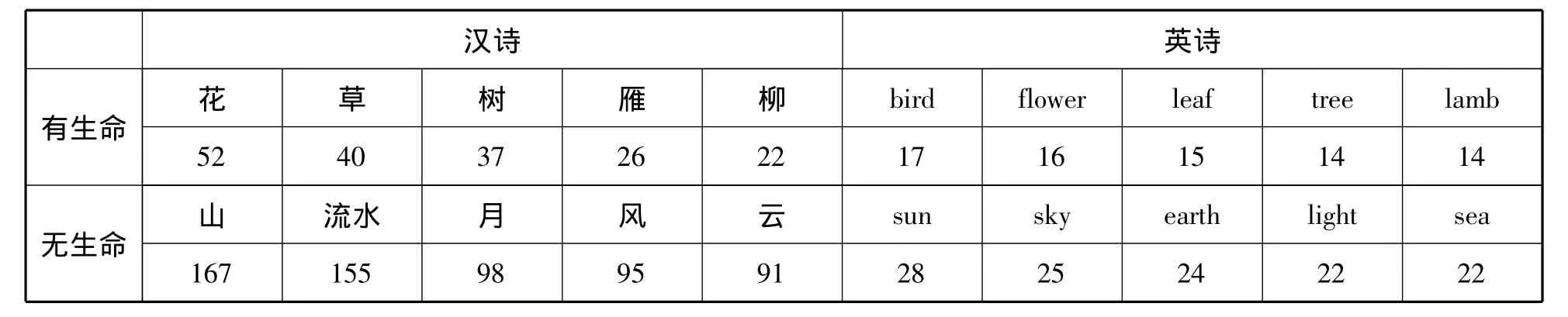

第一,参照点是认知的立足点,汉英诗歌喜欢选择不同的自然意象作为转喻关系中的原型参照点。

表4 汉英诗歌中的高频自然意象

诗歌作品之有意象,犹如地脉之有矿藏,一种蕴藏着丰 富的文化密码之矿藏。(杨义,2009:277)诗歌中的意象历经时间的洗礼,逐渐沉淀为民族文化的特定语符,意象所引发之联想大多具备民族特有的文化意味,符号学家Lotman称之为文化语符(cultural code)。(叶嘉莹,2007:30)

中国古典诗歌中的自然意象多为情感符号。诗人描画客观形象旨在传达主观情感,所谓“一切景语,皆情语也。”吴乔在《围炉诗话》中说:“夫诗以情为主,景为宾。”谢榛在《四溟诗话》中说:“景乃情之媒,情乃诗之胚。”“情”为目的,“景”为手段。诗人以“景”为参照点,完成对“情”的转喻,这在中国的文化群体中达到了惯性的默契,如若不能参透意象暗示的文化要义便无法真正欣赏古典诗歌,更无法深入探知中国文人的内心。比如汉诗中高频使用的“草”、“雁”、“柳”、“山”、“流水”、“月”是中国文人抒写相思离别的常见意象,下面李颀诗中的“鸿雁”、“云山”就寄托了朋友之间的惜别依依:

朝闻游子唱离歌,昨夜微霜初渡河。

鸿雁不堪愁里听,云山况是客中过。

关城树色催寒近,御苑砧声向晚多。

莫见长安行乐处,空令岁月易蹉跎!

英国浪漫诗歌中的自然意象多是宗教符号。诗人将终极价值引入卑微之物,自然在神性普照中显耀非凡,化身神圣自然divine nature。华兹华斯称:“大自然是博大的灵魂,永生的思想,其中蕴含着无所不在的宇宙精神与智慧。”(鲁春芳,2009:40)大地上的千形万态无不沐浴上帝的恩泽,辉映天国的灵光,自然世界的宁静安详因此成为诗人心灵的寄托和信仰。所以,英诗中高频使用的自然意象通常折射宗教的色彩,比如 lamb、bird、leaf、light,诗人以自然意象为支点,借以提升至神性的境界。《永生的启示》中华兹华斯笔下的“光”就是宗教语境之必备元素:

There was a time when meadow,grove,and stream,

The earth,and every common sight,

To me did seem

Apparell’d in celestial light,

The glory and the freshness of a dream.

有趣的是,汉诗无生命的高频自然意象中,前两名是“山”和“流水”,中国人常有寄情山水的说法,这恰恰说明了古典诗歌中自然意象的情感侧重。而英诗钟爱巨大无际的自然景观,sky、earth、sea远非凡人肉眼所能把握,这显然投合浪漫诗歌追求的宗教的宏大思想。

第二,领地是参照点所在的心理空间,诗歌中自然意象的领地即整首诗歌。汉诗多注重抒情,英诗多涉及宗教。

表5 汉英诗歌的领地

《诗大序》有云:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。”“志止于心”,蕴藏在心,谓之“志”。停留于心上的“志”实乃诗人的思想情感,后来的文论家们常常将“志”与“情”并举。刘勰在《文心雕龙》中说:“人禀七情,应物斯感,感物言志,莫非自然。”孔颖达在《毛诗正义》中更明确提出:“情志一也。”所谓“诗言志”即“诗缘情”,抒情亦成为中国传统诗学的主流。《唐诗三百首》中只有两首比较单纯的叙事诗,绝大多数以抒情为主调。

诗人外感于物,诗以抒怀,而自然意象作为指向特定情感的语言符号可能凸显为诗歌的“情眼”(黎志敏,2008:31),成为诗人内在感情的倾注之点。比如读杜甫的《旅夜书怀》,有人根据“星垂平野阔,月涌大江流”断言诗人着意开襟旷远,甚至隐隐流露喜悦之情(耿建华,2010:69)。此种解读与天地之间的那“一沙鸥”形象错位,孤单的水鸟辗转飘零无所依靠,诗人的漂泊悲凉展露无余,更点明诗歌寂寞凄苦的总体格调:

细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似?天地一沙鸥。

浪漫诗人反对机械的自然观,怀抱强烈的宗教情结。他们或秉持泛神论,相信万物有灵,上帝与自然同一,寓身宇宙之内;或依奉基督教义,认为自然是造物主的作品,上帝创造万有,是一切的源头。

柯尔律治在《午夜霜》中说:“他在万物中,万物在他中。”上帝与自然融为一体:

But thou,my babe!Shalt wander like a breeze

By lakes and sandy shores,beneath the crags

Of ancient mountain,and beneath the clouds,

Which image in their bulk both lakes and shores

And mountain crags:so shalt thou see and hear

The lovely shapes and sounds intelligible

Of that eternal language,which thy God

Utters,who from eternity doth teach

Himself in all,and all things in himself.

Great universal Teacher!He shall mould

Thy spirit,and by giving make it ask.

布莱克在《老虎》中问:“他创造羊,是否也把你造成?”上帝被塑造成一位拥有不朽伟力的铁匠:

When the stars threw down their spears

And water’d heaven with their tears,

Did He smile His work to see?

Did He who made the Lamb make thee?

Tyger!Tyger!Burning bright

In the forests of the night,

What immortal hand or eye

Dare frame thy fearful symmetry?

中国古典诗歌中的自然转喻情感,承载浓郁的人间意义;英国浪漫诗歌中的自然转喻神性,彰显崇高的天国意义。

五、汉英诗歌中自然意象的中西比较诗学思考

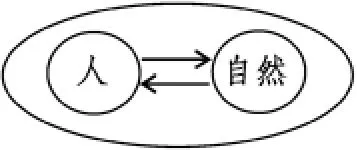

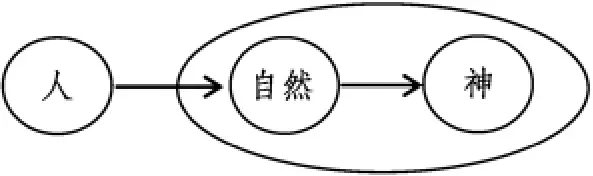

中国古典诗歌中,“人”移情“自然”,“自然”触动“人”情,“人”与“自然”实现圆满的内部循环;英国浪漫诗歌中,“人”亲近“自然”,“自然”映现“神”,“人”通过“自然”而感悟“神”。中国古典诗歌中,“意”对应“人”,“象”对应“自然”;英国浪漫诗歌中,“象”是“自然”的“象”,“意”可能是“人”的“意”,也可能是“神”的“意”:

图1 中国古典诗歌的自然观

图2 英国浪漫诗歌的自然观

5.1 人与自然:合与分

中国诗学传统把“人”的“意”和“自然”的“象”合为一体,西方诗学传统却徘徊在二者之间。“意象”一词常译为image,很多学者并不赞同,朱光潜认为应翻成feeling-image(1993:118),杨义也申明应译作 idea-image(2001:602),image本身不能容纳“意象”的丰富内涵。

纵观中国文论史,“意象”自成词之日至今,始终复合浑融无法割裂,“意象”由“意”与“象”组合而来,却不是两者的简单叠加。魏晋南北朝是中国文艺的自觉时代,刘勰的《文心雕龙》首次将“意象”用于文学理论:“独照之匠,窥意象而运斤。此盖驭文之首术,谋篇之大端。”“窥”字表明构思是个酝酿探索的过程,是将审美感受转化为审美意象的创造性过程,也就是“意象”孕育生成的过程。(胡雪冈,2002:133)刘勰明确要求文学家必须在“意”和“象”间认真筹措,令所造形象与欲达之情水乳相容(李泽厚、汝信,1990:274)。自此以后,“心物合一”、“情景交融”等一系列诗学概念构成了中国诗学长期的主导精神。

西方诗学对意象的阐释以20世纪初意象派诗歌的兴起为分水岭。意象主义之前,意象仅见于零散论述,未形成一套完整的理论体系。亚里士多德深信文艺起源模仿,文艺是模仿的产物,模仿是文艺的特征,因此诗歌的职能在于通过意象进行模仿。继古希腊诗学,意象在18、19世纪备受欧洲浪漫主义推崇。与亚里士多德的“摹仿说”不同,浪漫主义者倡导“表现说”,认为意象不是客观存有的镜像反射,绝非照相式地临摹现实,而是诗人内心世界与内在情感的外化。德国浪漫作家蒂克说:“我想要描摹的不是这些植物,也不是这些山峦,而是我的精神,我的情绪,此刻它们正支配着我。”(王利红,2009:124)意象主义之后,意象成为西方现代诗学重要的有机部分。20世纪初,意象主义代表人物庞德和艾略特等深受柏格森直觉主义哲学的影响,艾略特在《哈姆雷特及其问题》一文中提出享誉西方诗学的“客观对应物”理论,所谓“客观对应物”即指能够触发某种特定情感的、直达感官经验的实物和场景。意象派诗人重视“事物性”本身(Wagoner,1984:342),或者说,诗歌的“具体性”是意象主义的核心主张。随后,深层意象派于20世纪50年代崭露头角,代表人物Robert Bly、James Wright和William Stafford等接受弗洛依德和荣格的精神分析学说尤其是无意识理论,声称诗歌是刹那间渗透到无意识层面的东西,意象是进入无意识的途径和渠道,意象既不能从现实中获得,也不能返回到现实中去,它来源于人的心灵与幻想世界(肖小军,2010:1)。

考量西方诗学不同发展阶段的意象观,人们要么重视“意”,要么突出“象”:希腊古典诗学立足“象”,浪漫主义诗学着眼“意”,意象主义诗学回归“象”,深层意象主义重返“意”。西方诗学中,有关意象的认识螺旋式交叠上升,可终究没有合二为一。

中国古典诗歌多以第三人称将诗人身份隐去。比如杜审言诗中的“宦游人”其实就是诗人,却刻意使用第三称谓,诗人如观察自然般观望自己,人已融入自然:

独有宦游人,偏惊物候新。

云霞出海曙,梅柳渡江春。

淑气催黄鸟,晴光转绿蘋。

忽闻歌古调,归思欲沾巾。

英国浪漫诗歌运用大量的第一人称和第二人称,说明了“人”与“自然”的你我有别。比如布莱克的《苍蝇》一诗:

Little Fly,

Thy summer’s play

My thoughtless hand

Has brushed away.

Am not I

A fly like thee?

Or art not thou

A man like me?

而且,英诗中“人”与“自然”的隐喻投射常用喻词like、as等,有时还会采用假设关系或虚拟语气,诗人时时察觉“人”与“自然”的主客分别,难以完全与之认同。汉诗中上述的语言手段却非常少见。

5.2 自然与神:隐与显

中国古典诗学中,“人”的“意”隐于“自然”的“象”,英国浪漫诗学中,“神”的“意”显于“自然”的“象”。

中国传统诗学中,“人”是“自然”的美的来源。老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”老子还说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”一方面,道遵循自然,是自然的产物,由自然百态抽象而成;另一方面,自然遵循道,是道的产物,大道变化遂成自然。中国传统哲学中,“道”与“自然”自成体系,在这个封闭的轮回中没有“神”的位置。

相反,“人”的存在不可或缺。“人”顺应“自然”的物质规律,而“自然”服从“人”的审美意识。柳宗元说:“夫美不自美,因人而彰。”自然之美淹没在深林空山,诗人投身自然,唤醒美景(叶朗,1998:14),才能将自然从实在之物变为美的意象。

西方传统诗学中,“神”是“自然”的美的源泉。柏拉图宣称哲学“理念”是最真实的、不生不灭的存在,自然事物只是“理念”的摹本,是真理的影子。纷纭杂沓的自然之美依赖纯然本真的“美本身”,自然的“美”关照理念的“真”。因此,柏拉图曾经问过一个著名的问题:“什么是美,请你想一想。”(曹顺庆,1988:63)英国浪漫主义诗人济慈的回答是:美即是真,真即是美。

基督教正统与柏拉图思想十分投缘,形而上的本体正如基督徒的上帝,早期思想深刻的宗教人物一直致力于将基督教信条和柏拉图学说两相调和,柏拉图因之得名“基督之前的基督徒”(布莱恩·麦基,2009:29)。所以,“美即是真”也可理解为“美在上帝”。自然万千之所以美是由于分享了上帝的意志,无形的美化于有形的自然,凡人滋养其中,有缘聆听上帝的教诲。华兹华斯说:“一个人若善于凝神自然,便可感知无上的存在。”(赵光旭,2010:25)

中国古典诗学中,“人”与“自然”自成循环,诗人在这个辩证的圆圈上寻找平衡,既不张扬此也不突显彼,“人”与“自然”结合得天衣无缝,追求“羚羊挂角,无迹可求”的美学境界。“人”隐形“自然”背后,同时又是“自然”美景的意义。比如戴叔伦笔下的“暗鹊”和“寒虫”是因为诗人的羁旅而充满哀愁:

天秋月又满,城阙夜千重。

还作江南会,翻疑梦里逢。

风枝惊暗鹊,露草泣寒虫。

羁旅长堪醉,相留畏晓钟。

英国浪漫诗学中,因为美在上帝,那么美的“自然”可能不是人间的“自然”。比如,雪莱的《致云雀》一开头就点明“云雀,你从来不是鸟!”而是宇宙间一种美好精神的表达。浪漫诗人必须挣扎着冲破眼前的物质世界,而跃入至美的形而上的国度,诗歌中充盈回荡着升腾的力量感,诗人常常直抒胸臆,甚至大声感叹,袒露自己对崇高的礼拜:

Hail to thee,blithe Spirit!

Bird thou never wert,

That from Heaven,or near it,

Pourest thy full heart

In profuse strains of unpremeditated art.

Higher still and higher

From the earth thou springest

Like a cloud of fire;

The blue deep thou wingest,

And singing still does soar,and soaring ever singest.

5.3 人与神:此与彼

中国传统诗学中,“人”的“意”与“自然”的“象”均在此岸;英国浪漫诗学中,“神”的“意”与“自然”的“象”皆在彼岸。中国古代诗人和英国浪漫诗人都渴望回归自然,但是他们一个回到此岸,一个回到彼岸。

中国古典诗歌展现出特别显著的归隐文化,文人骚客无不企盼闲云野鹤的隐逸生活,他们愿意割弃遮蔽本性的社会属性,向往相看两不厌唯有敬亭山的闲适境界。田园的清幽恬淡带来内心的安然宁静,人们在与自然的面面相觑中找回真正的自我。中国诗人回归的自然是人性的回归。

“自然”是中国人的故乡。隐居自然称为“归”,比如“归老江湖边”、“归山深浅去”、“归来且闭关”、“归来煮白石”、“归卧南山陲”、“南山归敝庐”等等,结庐自然仿佛回到故乡。自然对中国文人而言是个温暖的怀抱、一个自在的避风港。中国诗人回归自然多少有逃避现实的味道,他们不满现状,索性不问世事,但求与世无争独善其身,正如王维《酬张少府》中的:“晚年唯好静,万事不关心。”然而,摆脱尘俗并非易事,彻底回归自然也许更像一个难以实践的桃花源,所以古代诗人一直忙于找寻桃花源,比如张旭在《桃花溪》中问:“桃花尽日随流水,洞在清溪何处边?”王维在《桃源行》中困惑:“春来遍是桃花水,不辨仙源何处寻。”

英国浪漫主义文学是欧洲浪漫主义哲学的延伸,英国浪漫诗人响应卢梭“回归自然”的口号,并且身体力行,因隐居英格兰北部湖区而得名“湖畔诗人”或“自然诗人”。他们祈望接近自然的淳朴,期冀返回人类最美好最纯洁的初始状态。因此,浪漫主义者普遍流露浓重的思乡情结。当有人问德国浪漫诗人诺瓦利斯他思想的落脚点在何处,他的艺术是什么的时候,他的回答是:“我总是在回家的路上,寻找我父亲的老宅。”英国浪漫诗人拜伦也曾在《恰尔德·哈洛尔德游记》中写道:“大自然始终是我们仁爱的慈母,我是她不弃的儿子。”

英国思想家以赛亚·伯林认为,浪漫主义者对无限的向往吸引其不断做出返乡的尝试,追寻那“梦里的蓝花”,他们试图与上帝汇合,在心中复活宗教的奥义。(2008:107)回归自然是重拾蕴藏于人类内心的天性之中已被遗忘的永恒真理。浪漫诗人回归的自然是神性的回归。

中国文人厌倦官场仕途,自然是与现实对立的桃花源。诗人企图逃避的现实是诗人痛苦的根源,这些负面消极的情感往往投射于自然风景当中,古典诗歌的基调是悲观的,流露出中国诗人的集体哀伤,于是花是“落花”,叶是“黄叶”,鸟是“啼鸟”,虫是“寒虫”。比如杜牧在《金谷园》中对人世沧桑的慨叹神伤:

繁华事散逐香尘,流水无情草自春。

日暮东风怨啼鸟,落花犹似坠楼人。

英国诗人厌恶工业文明,自然是与现世对立的理想国。诗人回归自然不是为了回到自身而是为了超越自身,拥抱宇宙的崇高智慧、汲取力量、获得新生。在自然中,思想得到净化,情感受到洗礼,精神得以升华,所以浪漫诗歌的主调是喜悦的。比如华兹华斯《水仙》一诗中,诗人原本怅然的心绪因想起水仙而充满欢愉:

For oft,when on my couch I lie

In vacant or in pensive mood,

They flash upon that inward eye

Which is the bliss of solitude;

And then my heart with pleasure fills

And dances with the daffodils.

六、结语

任何两个民族的文化都可以对话,关键要看对话的方式。认知比较诗学能够揭示人类文学的相同气质,同时并不排斥各个民族的文学特色。相反,只有胸怀整体,才能更好地识别个性。(刘庆璋,1995:16)将文学表象的异同置于认知心理的深层依据之上予以审视,方能避免支离破碎的生硬类比,从而真正实现比较的双向性。

[1]Cao,Z.The Internal and the External[M].New York:Peter Lang,1998.

[2]Fairchild,A.The Making of Poetry:A Critical Study of its Nature and Value[M].New York:The Knickerbocker Press,1912.

[3]Kuno,S.Functional Syntax:Anaphora,Discourse and Empathy[M].Chicago:University of Chicago Press,1987.

[4]Wagoner,H.American Poets:From the Puritansto the Present[M].Baton Rouge:Louisiana State University Press,1984.

[5]布莱恩·麦基.哲学的故事[M].季桂保,译.北京:三联书店,2009.

[6]曹顺庆.中西比较诗学[M].北京:北京出版社,1988.

[7]陈文忠.比较诗学的三种境界[J].安徽大学学报,2011(2):40-46.

[8]陈寅恪.陈寅恪集·讲义及杂稿[C].陈美延.北京:三联书店,2010.

[9]程抱一.中国诗画语言研究[M].涂卫群,译.南京:江苏人民出版社,2006.

[10]耿建华.诗歌的意象艺术与批评[M].济南:山东大学出版社,2010:4.

[11]蘅塘退士.唐诗三百首[Z].郑州:中州古籍出版社,2008.

[12]胡雪冈.意象范畴的流变[M].南昌:百花洲文艺出版社,2002.

[13]蓝纯.从认知诗学的角度解读唐诗宋词[J].外国语文,2001(2):39.

[14]李泽厚,汝信.美学百科全书[Z].北京:社会科学文献出版社,1990.

[15]黎志敏.诗学构建:形式与意象[M].北京:人民出版社,2008.

[16]刘庆璋.总体诗学:新世纪比较诗学的走向[J].漳州师院学报,1995(1):13-17.

[17]刘若愚.中国的文学理论[M].田守真、饶曙光,译.成都:四川人民出版社,1987.

[18]鲁春芳.神圣自然[M].杭州:浙江大学出版社,2009.

[19]田子馥.中国诗学思维[M].北京:人民出版社,2010:358.

[20]王平.中西文化美学比较研究[M].杭州:浙江工商大学出版社,2010.

[21]汪涛.中西诗学源头辨[M].北京:人民出版社,2009.

[22]王利红.诗与真:近代欧洲浪漫主义史学思想研究[M].上海:上海三联书店,2009.

[23]维萨里昂·别林斯基.别林斯基选集 (第二卷)[C].上海:上海译文出版社,1979.

[24]肖小军.深入内在世界[M].广州:中山大学出版社,2010.

[25]熊沐清.多样与统一:认知诗学学科理论的难题与解答[J].外国语文,2011(1):33-38.

[26]杨玉华.从比较诗学视角看中西诗学对话[J].广西大学学报,2007(1):80-84.

[27]杨义.李杜诗学[M].北京:北京出版社,2001.

[28]杨义.中国叙事学[M].北京:人民出版社,2009.

[29]叶嘉莹.迦陵论词丛稿[M].石家庄:河北教育出版社,1997.

[30]叶嘉莹.北宋名家词选讲[M].北京:北京大学出版社,2007.

[31]叶朗.胸中之竹[M].合肥:安徽教育出版社,1998.

[32]叶维廉.东西比较文学中模子的应用[C]//温懦敏、李细光.叶维廉比较论文选.北京:北京大学出版社,1986.

[33]以赛亚·伯林.浪漫主义的根源[M].吕梁,译.南京:译林出版社,2008.

[34]余光中.掌上雨[Z].香港:香港文艺书局,1968.

[35]张隆溪.钱钟书谈比较文学与文学“比较”[J].读书,1981(10):135 -140.

[36]赵光旭.华兹华斯“化身”诗学研究[M].上海:上海大学出版社,2010.

[37]章燕.英国浪漫主义诗歌名篇赏析[Z].武汉:湖北教育出版社,2010.

[38]朱光潜.朱光潜选集[C].天津:天津人民出版社,1993.