地方化经济、城市化经济与中国制造业企业劳动生产率

2011-12-31贺灿飞

贺灿飞

(1.北京大学 城市与环境学院;2.北京大学—林肯研究院城市发展与土地政策研究中心,北京 100871)

地方化经济、城市化经济与中国制造业企业劳动生产率

贺灿飞1,2

(1.北京大学 城市与环境学院;2.北京大学—林肯研究院城市发展与土地政策研究中心,北京 100871)

基于2007年大样本微观制造业企业数据探讨了产业集聚对企业生产率的影响。统计结果显示总体上中国制造业具有显著的集聚经济效应,但集聚效应主要体现在地方化经济而非城市化经济,仅高效率的企业受益于城市化经济。集聚经济还存在产业和区域差异,沿海地区的多数产业的企业受益于集聚经济,中部地区的集聚经济效应弱于东部地区,部分劳动和资本密集型产业就业密度的提高有利于生产率的提高;西部地区的绝大部分产业尚不具备集聚效应。国家应根据集聚效应的区域和产业差异特征制定区域和产业政策。

book=239,ebook=239

产业集聚;城市化经济;地方化经济;劳动生产率

一、引言

经济活动的空间集聚产生的外部经济是城市产生的原因之一。目前城市与区域经济学已经出现一批解释集聚经济的理论模型,并且出现大量对集聚效应检验的实证分析,这些实证研究从多角度分析了产业集聚对产业或企业生产率的影响[1~5],均在不同程度上证明了集聚经济效应的存在。但已有的研究存在三方面的问题,(1)没有考虑可能存在的集聚不经济现象,集聚和生产率可能存在非线性关系,在一定条件下,集聚超过一定限度可能导致生产率下降;(2)忽视产业和空间差异,不同产业和区域的集聚特征和最优集聚规模是不同的;(3)已有的研究多采用省级产业加总的数据,可能会导致估计结果偏差。本文基于大样本制造业企业数据从产业和空间角度探讨产业集聚对企业效率的影响,是否存在非线性关系,并探讨产业集聚效应的产业和空间差异,从而为产业和区域政策的制定提供实证依据。

二、地方化经济、城市化经济与企业生产率

集聚经济理论认为企业集聚有利于提高企业生产率,即存在所谓的地方化经济,同类产业的集聚有利于企业共用基础设施、劳动力市场和中间产品市场,提升企业的垂直联系和水平联系,促进企业之间的知识溢出和信息溢出,促进企业之间的竞争,从而提高企业生产率[6~7]。企业的集聚还存在城市化经济效应,这种效应来自于不同产业的集聚带来的生产率的提高,企业与不同类型产业的集聚更容易建立生产上的联系、共用基础设施、共享信息和服务以及劳动力市场。但过度集聚可能会出现拥挤效应[8],而不同产业、不同地区产生拥挤效应的边界存在差异,例如一些企业就业密集区,产业前后向联系紧密,企业的集聚效应很高,因而较少产生拥挤效应,而在一些产业联系较少、市场一体化水平较低的地区,企业之间的竞争大于合作,少量企业的集聚就可能产生拥挤效应,引起效率的下降,企业集聚与拥挤效应的边界在不同产业和区域的差异性需要进一步的实证探讨。

新经济地理理论认为市场规模是引起产业集聚的重要因素,研究表明企业所在城市的市场规模越大越有利于提高生产率[9]。市场规模扩大有助于提高企业需求联系,改进企业效率。中国的制度环境变化也将影响企业生产率的提高。融入全球化促使企业向沿海地区集聚,有利于企业融入全球价值链,与出口或外资企业建立生产上的联系,及时获取国际信息,获取技术溢出[10];并进行产品和流程升级[11]。其次,地区良好的市场化环境有助于企业减少非市场行为的支出,降低经营风险和不确定性,提高企业经营效率[12]。

产业集聚对企业效率的影响可能存在部门和区域差异。对于劳动密集型产业,过度集聚往往损害企业效率,而对于高技术产业,产业集聚度的提高可能有利于企业效率的提升,因为高技术产业对信息交流的需求高于对劳动力成本和土地价格的关注。不同区域的集聚经济也存在差异,由于劳动力和土地成本上升。东部省区的一些劳动密集性产业可能会出现集聚不经济现象,另一方面,由于东部省区产业前后向联系较强,高级劳动力市场发达,外部市场进入通道便捷,东部省区吸纳劳动力和就业的空间很大,可能还有较大集聚的空间;而中西部地区一方面可能仍然存在较大的产业发展的空间,另一方面西部地区由于生态环境脆弱,能够容纳的产业增长空间有限,其产生拥挤效应的临界点可能低于东部省区。

建立计量模型研究企业集聚对生产率的影响可能存在内生性问题[1,13~14],因为企业集聚是生产效率提高的原因,也可能是生产率高的企业选择在大城市集聚导致的结果[15~16],高效率的企业更容易集聚在大城市,而大城市的高成本可能会挤出低效率产业,所以集聚经济的作用可能被高估[15]。自主选择效应可能被集聚经济效应掩盖,本文将采用分位回归的方法以便解决这个问题。

总之,产业集聚对企业生产率的影响可能存在非线性关系以及产业和区域差异,需要从产业和空间的维度充分探讨两者之间的关系。还需要分清企业效率提升到底是企业自主选择的结果还是产业集聚的结果。本文拟采用2007年大样本企业数据,探讨产业集聚对生产效率的影响。主要解决两个问题:(1)中国制造业企业是否存在集聚经济或集聚不经济现象?(2)产业集聚对企业生产率的产业和区域差异。

三、模型设定

本研究基于2007年28个制造业产业的企业数据进行分析,该数据包括全部国有企业和500万以上资产非国有企业,总共包含301553个制造业企业。我们利用企业的人均工业产值(ql)表示企业的劳动生产率,并从城市、企业和产业的角度探讨产业集聚对企业劳动生产率的影响。从城市的角度,本文着重探讨地级市尺度的产业集聚对制造业企业劳动生产率的影响,我们采用就业密度(density)作为产业集聚水平的衡量指标,同时区分地方化经济和城市化经济,即同类产业的集聚与不同产业的集聚对企业劳动生产率的影响。用所在城市同类产业的就业密度(loc)表示地方化经济,用企业所在城市不同产业的就业密度(urb)表示城市化经济。如果存在集聚效应,我们进一步引入就业密度的二次项(urb*urb和loc*loc),研究就业密度与企业生产效率是否存在非线性关系,即产业的过度集聚是否损害企业的生产效率。

新经济地理理论认为,企业往往集聚在市场规模或市场潜力较大的地区[17],我们用国内市场潜力(market)和国外市场潜力(port)探讨市场潜力对企业生产率的影响。其中,国内市场潜力的公式为:

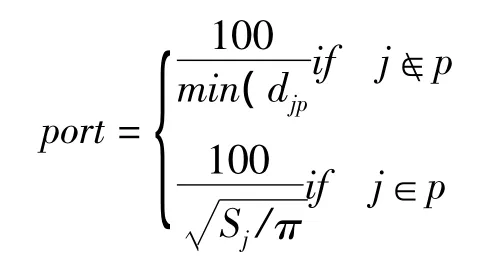

其中,Pk表示企业所在地级市以外的所有地级市,Pj表示企业所在的地级市,djk表示j城市到k城市的最短距离,Sj表示j城市的面积。国内市场潜力来源于引力模型,两地区的经济联系与人口规模成正比,与距离成反比。由于与国外运输联系通常经由港口进行海运,中国目前主要干线港分布在八个城市,我们用到八大干线港城市的距离衡量国外市场潜力,国外市场潜力表示为:

其中,j为企业所在地级市,p为中国八大干线港城市,分别是大连、天津、上海、宁波、厦门、广州、深圳、青岛,Sp为干线港城市面积,用企业所在地级市到中国八大干线港的最短距离的倒数乘100表示国外市场潜力,如果企业位于八大干线港所在城市,那么用企业所在城市的平均半径的倒数乘100表示国外市场通达性。

除集聚经济和市场规模因素外,城市特性也可能会影响企业生产率。我们认为全球化和市场化水平高的地区有利于激励企业吸收先进技术,促进生产效率的提高。我们用企业所在地区该产业的出口交货值占销售产值的比重(exp)作为衡量企业所在地区全球化水平的指标,预期符号为正。用企业所在城市的非公有企业制造业就业人口占全部制造业就业人口比重(priv)衡量企业所在城市的市场化水平,预期符号为正。

在科莱恩日本富山(Toyama)的研发团队的努力下,通过对大量催化剂配方的深度研发和对比测试,一种新型乙苯脱氢催化剂终于诞生(见图1),其成功在超低SHR工况下(重量比1.0)将高活性和高选择性合二为一。

企业本身的特性是影响企业生产率的重要因素,我们认为企业的创新能力和企业的外向度对企业效率有显著影响,我们引入企业研发支出占总支出比重(rd)衡量企业的研发能力,用企业新产品产值占总产值比重(new)衡量企业创新能力,用企业港澳台和外商资本占企业实收资本的比重(fdi)衡量企业的经济外向度。预期符号均为正。同时我们控制企业规模和企业所有制,将企业按就业人数分为大、中、小企业,并设置企业属于大企业(size1),企业属于中等企业(size2)虚拟变量①如果企业属于大企业,size1=1,否则为0;如果企业属于中等企业,size2=1,否则size2=0。,将企业按控股类型分为国家控股、集体控股、私人控制、港澳台资控股和外资控股几种类型,并将企业属于前四种类型分别设置为 konggu1②如果企业属于国家控股企业,konggu1=1,否则,konggu1=0。konggu2、konggu3、konggu4类同。、konggu2、konggu3、konggu4 虚拟变量。

同时,我们进一步控制产业变量,在用全部企业为样本时,我们设置产业虚拟变量,为了解集聚对各产业企业效率的影响,我们将分产业进行回归。所有的自变量符号及定义见表1。在计量回归中,我们将连续性变量取对数。

由于表示产业集聚的变量density与loc、urb之间的相关系数比较高,在回归模型中,我们将集聚变量density与loc、urb分别引入计量模型,其他变量间的相关系数不高,可以同时进入回归。

在计量分析中,可能面临企业的自选择的问题,尽管一些实证研究证实产业集聚有利于提高生产率,但大城市产业的高效率也可能是企业自选择的结果,Baldwin和Okubo认为高效率的企业可能会自行选择布局在大城市[15],Melitz和Ottaviano认为高效率的企业在大城市只有高效率的企业才能在大城市生存下来,低效率企业往往在大城市激烈的竞争中被淘汰[18]。我们选择分位回归(Quantile Regression)解决企业的自选择问题。分位回归的基本想法是由Koenker和Bassett[19]引入经济学分析的,是稳健性强于OLS的回归技术之一。分位回归估计的是处于条件分布的某个分位点的样本如何受到各个变量的影响,这可以使我们在一定程度上了解不同效率的企业如何受集聚经济的影响。本文取0.1、0.5和0.9三个分位点探讨企业是否存在自选择问题。

表1 模型中解释变量定义

四、计量结果及解释

(一)全部企业样本回归结果

全部样本企业的回归结果见表2。在表中前4列引入density变量,后4列引入loc和urb变量,第1列是OLS回归结果,第1列和第5列的回归结果显示存在较显著的集聚经济,城市就业密度(density)的提高有利于企业生产效率的提高,城市就业密度提高一倍,企业劳动生产率提高1.6%。分位回归结果显示,在0.1分位的回归系数大于0.9和0.5分位的回归系数,表明就业密度的提高更有助于低效率的企业提高生产率,低生产率企业在人口密度更大的城市更有利于提高生产率,在就业密度高的地区,低生产率企业更容易从高生产率企业获取信息溢出,也容易与已有企业分享市场和基础设施。

第5列的结果表明,中国制造业企业存在显著的本地化经济(loc),但不存在城市化经济(urb),即产业内企业的集聚有利于提高企业的生产效率,而不同产业企业的集聚往往会出现负外部性,不利于企业效率的提高,这与Glaeser对美国的实证研究结论[20]相反。后3列分位回归的结果表明,与相同产业企业的集聚最有利于中等效率的企业(0.5分位)和低生产率企业(0.1分位)效率的提高,对高效率企业提高效果一般,中低效率企业往往更容易从与高效率企业的集聚中获取溢出效应,而高效率企业与其他同类企业的集聚往往会面临技术溢出的负外部性,因而集聚对高效率企业生产率提高的帮助较小。第5列urb回归系数显著为负,表明在控制其他因素的情况下,企业与不同产业企业的集聚不利于提高生产率,但分位回归结果表明,与不同产业企业的集聚有利于提高低效率和高效率企业的生产效率,却往往降低中等水平企业的生产效率。这可能因为中等效率的企业面临激烈的市场和基础设施的竞争,高效率的企业容易在竞争中胜出,而低效率的企业更容易产生“搭便车”行为。

表2 全样本回归统计结果:集聚效应

计量结果也显示国内市场规模(market)的扩大能显著提高企业的劳动生产效率,国内市场规模增大一倍,企业生产率能够提高35% -37%。分位回归的结果也显示国内市场规模的扩大更有利于高生产率企业生产效率的提高,这与 Melitz和 Ottaviano[18]的结论一致,因为高效率企业更容易在大城市生存,而选择大城市也有利于高效率企业效率的提高。其他变量的回归也基本与预期一致,结果表明企业所在地区的市场化水平(priv)和全球化水平(exp)越高,越有利于企业生产率的提高,但企业的国外市场潜力(port)却不利于企业效率的提高。企业的人均资产(kl)、研发水平(rd)、创新能力(new)和外向度水平(fdi)也能显著提高企业的生产率,与预期相符。

产业集聚对全部制造业是否存在拥挤效应?我们分别在模型中引入density和loc、urb的二次项,计量结果见表3。第1列显示全部样本的结果表明企业所在地区的就业密度(density)与企业生产效率呈U型关系,临界值为492人/平方公里。当集聚度超过这一水平时,就业密度的提高有利于企业生产效率的提高。分位回归的结果表明,对低效率和中等效率的企业,就业密度(density)与企业生产效率呈U型关系,临界值分别为156和926人/平方公里,超过这一水平,就业密度的提高有利于企业生产率的提高。对高效率的企业,就业密度与企业生产效率呈倒U型关系,临界值为98715人/平方公里,多数企业分布在倒U曲线的左边,表明就业密度的提高有利于高效率企业生产率的提高。

表3 全样本回归统计结果:拥挤效应

第5-8列引入地方化经济(loc)和城市化经济(urb)变量,对全部企业来说,loc和loc二次项均显著为正,表明不存在拥挤效应,同类产业的集聚有利于企业生产率的提高,对于0.1分位和0.5分位企业,loc二次项显著为负,但经计算同类产业就业密度临界值远高于一般的就业密度,可以基本看成不存在拥挤效应;对于0.9分位企业,loc不显著为负,表明同类产业的集聚均有利于提高这三类产业的生产率。全部企业、0.1分位和0.5分位企业的回归结果中,urb和企业生产率呈U型关系,但三类企业的就业密度临界值分别为2366、429、7331人/平方公里,多数企业分布在U型曲线的左侧,表明对于中低效率的企业,其他产业的集聚不利于本产业提高生产效率,0.9分位企业的urb*urb系数显著为负,其他企业就业密度与生产率呈倒U型关系,临界值为2440人/平方公里,多数企业分布在倒U型的左侧,与其他产业的集聚有利于提高生产率,这与 Henderson[21]的研究结论一致,高效率企业更需要产业间的联系与协作,以获取集聚效益。

总之,产业集聚对生产率的促进主要来自于同类产业的地理集聚,与不同类产业的集聚往往不利于企业劳动生产率的提高。集聚经济对不同生产率企业的影响存在差异。分位回归的结果表明,与同类产业企业的集聚有利于提高企业的生产率,但与不同产业的集聚只有利于提高高效率的企业生产率,可能会降低中低效率的企业生产率,这在一定程度上验证了大城市可能存在一种自选择效应,高效率的企业更容易在大城市生存下来。

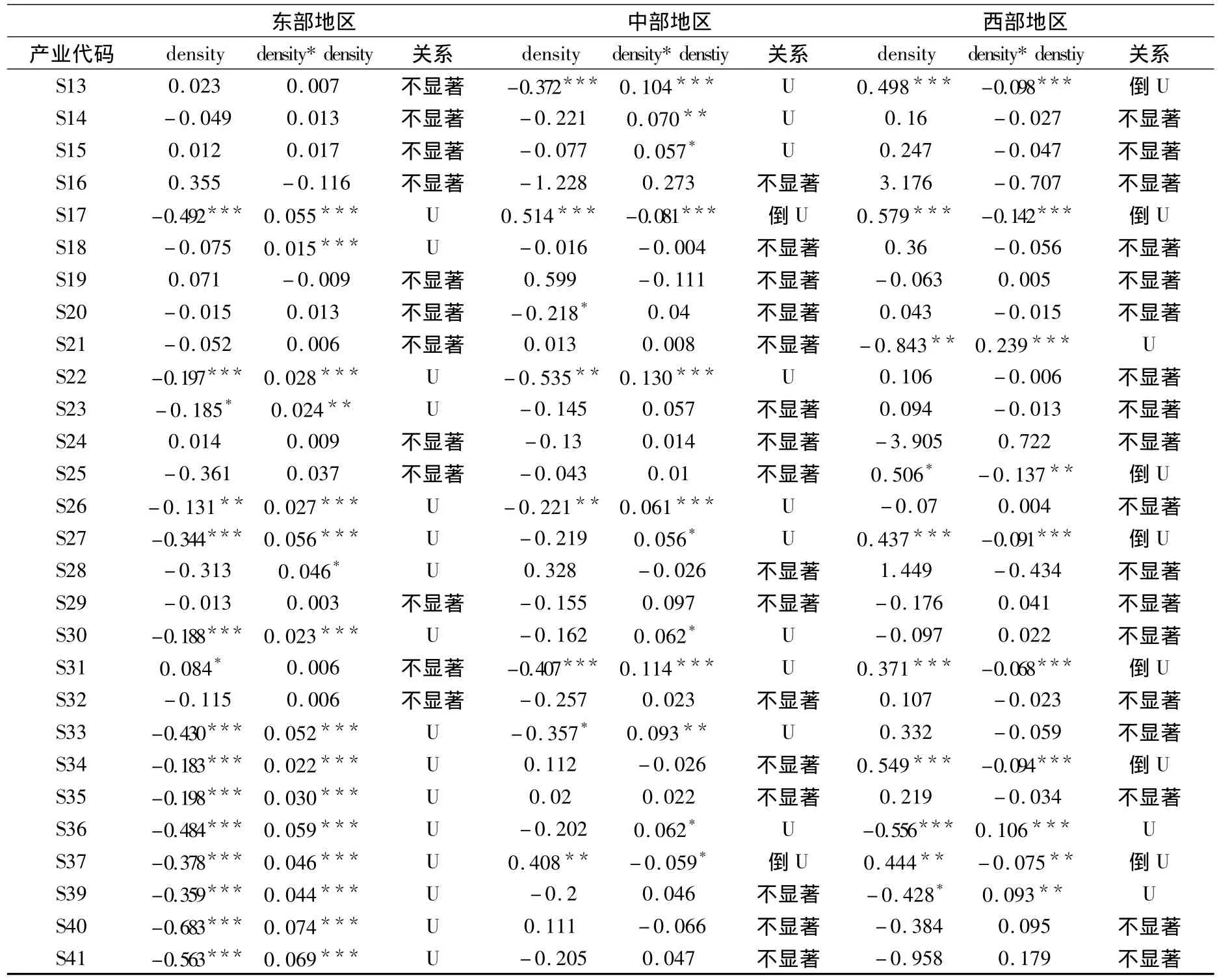

(二)集聚效应的产业—区域差异

产业集聚效应可能存在产业和区域差异。我们进一步区分东、中、西三大地带,探讨总体产业集聚对不同地区不同产业的企业生产率的影响。为了节省空间,本文仅汇报集聚变量的影响,回归结果见表4。首先沿海地区的多数产业的企业受益于集聚经济,且多数产业的就业密度和产业生产率呈U型关系,表明当集聚度达到一定水平时,产业集聚有利于企业劳动生产率的提高。这些产业包括劳动密集型产业如纺织业(S17)、纺织服装鞋帽制造业(S18)、造纸及纸制品业(S22)、印刷业和记录媒介的复制(S23)、塑料制品业(S30),劳动密集型产业能够从同类或不同产业的集聚中获益。就业的集聚还有利于如下企业劳动生产率的提升,化学原料及化学制品制造业(S26)、医药制造业(S27)、化学纤维制造业(S28)、有色金属冶炼及压延加工业(S33)和金属制品业(S34)。在这类产业中,医药制造业是强烈依赖于市场和技术,S26、S28、S33和S34则需要资源和资本,产业集聚有利于提高这类产业劳动生产率。东部地区的一些资本—技术密集型产业如通用设备制造业(S35)、专用设备制造业(S36)、交通运输设备制造业(S37)、电气机械及器材制造业(S39)、通信设备、计算机及其他电子设备制造业(S40)、仪器仪表及文化、办公用机械制造业(S41)也得益于集聚经济,这类产业的价值链分工较复杂,需要依赖于产业间和产业内联系,这类产业往往需要其他产业的中间产品投入,本产业的产品往往也成为其他产业的投入,产业内和产业间联系能够大大促进东部地区资本技术密集型产业效率的提高。

其次,中部地区的集聚经济效应显著弱于东部地区,中部地区部分劳动和资本密集型产业的density*denstiy回归系数显著为正,表明就业密度和企业生产率呈U型关系,显示出一定的集聚效应。这些产业包括农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、塑料制品业、非金属矿物制品业、金属制品业、专用设备制造业。对纺织业和交通运输设备制造业,城市就业密度与企业生产率呈倒U型关系,产业的过度集聚会导致对资源和市场的争夺,形成拥挤效应,其余产业没有显著的集聚经济。原因可能在于中部地区没有形成良好的产业链分工,产业集聚导致的企业间的竞争大于合作,缺乏产业内和产业间的分工限制了集聚效应的发挥。因此,中部地区在接纳产业转移时,需要培养产业的分工与合作,打破区域壁垒,促进产业和区域一体化建设。

西部地区的集聚效应更不显著,只有少数产业存在集聚效应,在具有集聚效应的产业中,density*denstiy显著为负,表明城市就业密度与多数产业的企业效率呈倒U型关系,这些产业包括农副食品加工业、纺织业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、医药制造业、非金属矿物制品业、金属制品业、交通运输设备制造业,这些产业可能从同类或其他产业的集聚中获益,但集聚度超过一定水平可能形成拥挤效应。原因可能在于西部地区的城市基础设施不充分,产品市场发育不充分。因此西部地区为了获取集聚效益,需要完善基础设施建设,促进产业集群发育,提高市场接入能力,降低城市的规模不经济。

表4 东中西部地区分产业的集聚经济效应

五、结论与讨论

本文采用2007年大样本制造业企业数据从企业、产业和区域的角度探讨产业集聚对企业生产率的影响。结果显示,中国制造业企业存在显著的集聚效应,城市就业密度的提高有利于提高企业的劳动生产率,但集聚经济主要来自于同类产业的集聚,与不同类产业的集聚往往不利于企业生产率的提高。集聚经济对不同生产率的企业影响存在差异。分位回归的结果表明,与同类产业企业的集聚有利于提高企业的生产率,但与不同产业的集聚只有利于提升高效率企业的生产率,可能会降低中低效率企业生产率,这在一定程度上验证了大城市可能存在一种自选择效应,高效率的企业更容易在大城市生存下来。

集聚效应存在显著的产业—区域差异。首先沿海地区的多数产业的企业受益于集聚经济,且多数产业的就业密度和产业生产率呈U型关系,表明当集聚度达到一定水平时,产业集聚有利于企业劳动生产率的提高。其次,中部地区的集聚经济效应弱于东部地区,中部地区部分劳动和资本密集型产业的就业密度和企业生产率呈U型关系,显示出一定的集聚效应。西部地区的集聚效应更不显著,只有少数产业具有集聚效应,在具有集聚效应的产业中,过度集聚可能导致拥挤效应。区域是否形成良好的分工、完善的市场和基础设施条件是集聚效应能够发挥的关键。

本文结果具有明确的政策含义,中国产业政策倾向于提高产业集聚水平,包括同类产业集聚和相关产业的共聚。但与不同产业过度集聚可能会降低企业生产率,地方政府可以引导鼓励建立专业化城市和专业化集群以便提高企业的地方化经济效应,从而提高企业生产率,对于高效率的企业,可以通过引导其留在大城市,以便更好地获取城市化经济带来的好处。

国家还需根据区域和产业特征制定相应的区域和产业政策。对于沿海地区,为了保持产业竞争力,必须沿海地区产业集群升级,特别是高技术产业和资本密集型产业集群。沿海地区需要将一些资源和劳动密集型产业转移到中部地区,提高中部地区的劳动分工,促进产业结构的多样化,提高产业间联系,使企业受益于集聚经济;西部区域需要进一步发展产业集群,提高城市基础设施和西部城市的市场接入能力,提高西部地区的市场容量,降低西部城市的集聚不经济现象。

[1]CICCONE A.Agglomeration-Effects in Europe[J].Eur Econ Rev,2002,46:213 – 227.

[2]CICCONE A,HALL R.Productivity and Density of Economic Activity[J].Am Econ Rev,1996,86(1):54–70.

[3]COMBES P - P,et al.Spatial Wage Disparities:Sorting Matters CEPR[J].Discussion Paper Series,2004:4240.

[4]陈良文,杨开忠.生产率、城市规模与经济密度:对城市集聚经济效应的实证研究[J].贵州社会科学,2007,(2):113 -119.

[5]傅十和,洪俊杰.企业规模、城市规模与集聚经济——对中国制造业企业普查数据的实证分析[J].经济研究,2008,(11):112 -125.

[6]MARSHALL A.Principles of Economics[M].London:MacMillan,1890.

[7]DURANTON G,PUGA D.Micro-Foundations of Urban Agglomeration Economies[G]//HENDERSON JV,THISSE JF(eds).Handbook of Regional and Urban Economics.Vol 4.North - Holland:Amsterdam,2004:2063–2118.

[8]HENDERSON,et al.Scale Externalities in Korea[J].Journal of Urban Economics,2001,49:479 -504.

[9]ROSENTHAL S S,STRANGE W C.Geography,Industrial Organization,and Agglomeration[J].The Review of Economics and Statistics,2003,85,(2):377-393.

[10]COE D,HELPMAN E.International R & D Spillovers[J].European Economic Review,1995,39:859 -887.

[11]GEREFFI G,HUMPHREY J,STURGEON T.The Governance of Global Value Chains[J].Review of International Political Economy,2005,12,(1):78 -104.

[12]HE C,ZHU S.Economic Transition and Regional Industrial Restructuring in China:Structural Convergence or Divergence[J].Post Communist Economies,2007,19,(3):321 -346.

[13]RICE P,VENABLES A J.Spatial Determinants of Productivity:Analysis for the Regions of Great Britain[J].CEPR,Discussion Paper Series,2004:4527.

[14]COMBES P,DURANTON G,GOBILLON L.Spatial Wage Disparities:Sorting Matters[J].Journal of Urban Economics,2008,63:723–42.

[15]BALDWIN R,OKUBO T.Heterogeneous Firms,Agglomeration and Economic Geography:Spatial Selection and Sorting[J].Journal of Economic Geography,2006,(6):323 -346.

[16]SAITO H,GOPINATH M.Plant’s Self Selection,Agglomeration Economies and Regional Productivity in Chile[J].Journal of Economic Geography,2009,(9):539-558.

[17]KRUAMAN P.Increasing Returns and Economic Geography[J].Journal of Political Economy,1991,99:483-499.

[18]MELITZ M,OTTAVIANO G I P.Market Size,Trade and Productivity[J].Review of Economic Studies,2008,75(1):295 –316.

[19]KOENKER R,BASSETT G Jr.Regression Quantiles[J].Econometrica,1978,46(3):33 -50.

[20]GLAESER E L,KALLAL H D,SCHEINKMAN J A,SHLEIFER A.Growth in Cities[J].J Polit Econ,1992,100:1126–1152.

[21]HENDERSON J V.Marshall’s Scale Economies[J].Journal of Urban Economics,2003,53:1 – 28.

[责任编辑 马 涛]

F061.5

A

1009-1971(2011)06-0002-08

2011-09-20

国家自然科学基金项目(41071075);国家社会科学基金重大项目(10zd&022)

贺灿飞(1972-),男,江西永新人,教授,博士生导师,从事产业与区域经济研究。