《扶桑》——文化夹缝中的身份与 Fantasy

2011-12-25林文

林 文

(北京新东方学校,北京 100080)

《扶桑》

——文化夹缝中的身份与 Fantasy

林 文

(北京新东方学校,北京 100080)

《扶桑》体现了移民身份带给严歌苓的文化身份认同焦虑,及由此引起的对Fantasy的关注和书写。面对身份的焦虑和困惑,身处边缘的严歌苓放弃了在两种文化中寻找一个绝对的归属,进而选择寄居于文学这个超越文化藩篱的归属,并以她独具风格的写作,将个体、民族特质融合在文化属性和文化身份的寻找中。边缘的身份会引起对异质文化各种经不起现实考验的Fantasy。严歌苓运用新移民文学的创作验证、思考这些 Fantasy和 Fantasy破灭后对现实的回归。

严歌苓;新移民文学;《扶桑》;身份认同;Fantasy

身份的焦虑

美国著名人类学家莱斯利·A·怀特认为:“文化是一种精巧的机制,其功能在于使人类群体的生活安稳可靠和延续下来。”[1]“身份”是一个族群或个体界定自身文化特性的标志。所谓“身份焦虑”是指身份的矛盾和不确定性,即主体失去了与他所属的社会文化传统的联系和社会文化的方向定位,从而产生观念、心理和行为的冲突及焦虑体验。“冷战结束以后决定世界秩序和未来走向的基本力量,已经不是原来的政治意识形态(社会主义/资本主义)的对抗,而代之以不同的文明集团的对抗。人们之间的重要区别不再是意识形态的、政治的或经济的,而是文明/文化的区别,人们要面对的最基本问题是:我是谁?我们的国家/民族身份和我们的文化身份是什么?”[2]可见,文化身份认同并非个别人的焦虑,而是现代社会人类普遍存在的危机。

现代性带来多元文化日益激烈的碰撞引起了人类普遍的文化身份认同危机,对文化身份的追问成了海外华人社会的文化母题。荣格在著作中提到:“任何丧失了历史象征而又不能满足于那些替代物的人都确定无疑地处在一种异常困难的位置上:他的面前伸展着一片空虚,他恐怖地转过脸去,背对着这空虚的景象。”[3]以此观照海外华人双重边缘文化身份的焦虑再合适不过。这里,“身份”不是国籍或经济的体现,而是通过历史获得的文化根基,身份认同成了心理的文化需求或文化的心理需求。现实中,海外华人文化身份的双重边缘最终导致他们理智与情感分裂——理智上认同在西方物质文化的世俗中生存,情感上却追寻本民族的文化记忆,谋生他乡同时渴望精神还乡。但在早期海外华人文学作品中,“身份”焦虑并未凸显出来,这与早期移民数量少,文化层次不高,以及落叶归根的“逗留者”心态有关。随着人们对外部世界了解的增多和社会发展的多元需求,移民潮波涛汹涌,“落叶归根”开始转向“落地生根”,身份焦虑逐渐成为海外华人文学描述和深层开掘的主题。以严歌苓为代表的新移民文学作家在作品中所表现的焦虑,与其说是由自我身份建构产生的,不如说是由进入异质文化后原有身份解构而产生。个体生存因此失去内在根基,沉入孤独漂泊的困境,最终深陷焦虑之中。移民生活不光为严歌苓解开了诸多束缚,给予她认识世界的全新视角,也为她带来精神上的“水土不服”。异域生活的切换对她来说可谓“生命移植”,不仅触发了她的生命感受,更激发了她的创作才情。对此,她曾表示:“到了一块新国土,每天接触的东西都是新鲜的,都是刺激。即便遥想当年,许多往事也显得新鲜奇异,有了一种发人省思的意义。我有这样远离故土的机会,像一个生命的移植——将自己连根拔起,再往一片新土上栽植,而在新土上扎根之前,这个生命的全部根须是裸露的,像裸露着的全部神经,因此我自然是惊人地敏感。伤痛也好,危机也好,都在这种敏感中夸张了,都在夸张中形成强烈的形象和故事,于是便出来一个又一个小说。”[4]正是这敏感,使她的身份焦虑感格外严重,文化身份认同需求更为迫切。严歌苓身为移民,书写移民,但作品意义绝不仅限于移民。她利用移民身份所带来的“奇特的敏感”,用对移民的书写审视自身、认识世界、解读人性,深入挖掘“文学”即“人学”的主题。在“移民”这个凸显主题的特殊背景下,严歌苓“将原乡的记忆跟移民的土地挥洒成一体,在不同文化空间的穿行中呈现新移民人生的斑杂”[5]。

《扶桑》创作于严歌苓初到美国之时,她在唐人街历史陈列馆里看到一张黑白妓女照片,突然感到这女人有故事,这便是创作《扶桑》的起因。而后来她能以巨大热情钻进历史,挖地三尺找来并读完160册华人移民史绝非仅仅冲动。严歌苓凭借努力在美国拿到了创作方向的硕士学位,能熟练运用英语,嫁了白人丈夫,外人看来她已融入美国社会,然而此时的她却找寻不到身份的归属。她曾表示:“美国的生活离我曾设想的‘青灯一盏,红楼一卷’的清高生活相差十万八千里了,于是苦闷也别是一般滋味。我近年来研究了近百万字的华人移民历史,发现自己或多或少与这五代移民有着相似的心情与苦闷。”[6]移民生活的困惑,不被理解的痛苦,他族的敌意,对故土亲人的思念,都使她产生了文化和心灵上的孤独和漂泊感,而这种种情绪都在阅读华人移民史的过程中寻到了根源。“当生存被文化地错置或重置之时,人生难免无所适从,而此时存留生命深处的文化传承则可以使他们的生存获得一定程度的方向感和些许确定性。”[7]对历史的重温和审视成了出口,释放了五味杂陈的情绪。严歌苓在扶桑离奇爱情与不幸遭遇的表层叙述里,不仅深藏东西方文化碰撞中华人女性生命经历、情感体验和道德意识,更隐匿着作者对文化身份的寻求。

扶桑作为带着东方文化烙印生活在西方土地上的女性,与120多年后的严歌苓有太多共同之处,“《扶桑》是一个夹在东西方文化困惑中的青年女子对120年前同等处境下的女子传奇的阐释,那是不同时间的阐释。”[8]严歌苓企图通过此阐释为自己漂泊的心灵寻找精神归宿。如张京媛所说:“散居的族裔身在海外,生活在所居处的社会文化结构中,但是他们对其他时空依然残存着集体的记忆,在想象中创造出自己隶属的地方和精神的归宿。”[9]因而她在塑造扶桑时才会发出“我们之间的遥远和混沌已稀薄,我发现你蓦然间离我这么近”[10]3的感慨。扶桑周旋于中西两个截然不同的男人间,最终未能找到真正的归宿。作为她生命和感情世界里最重要的两位男性,克里斯和大勇扮演着对立的角色:“小白鬼”克里斯是异族,华人大勇则是同族。扶桑和克里斯之间真挚纯美的爱情在种族分界面前显得虚无缥缈;和大勇相濡以沫的感情却是触手可得的归宿。克里斯细腻温柔;大勇粗俗残暴。年轻单纯的克里斯谨小慎微;老奸巨猾的大勇眼玩世不恭。扶桑与克里斯的亲密是情感上的,和大勇是种族内本能的。克里斯把扶桑当“人”看,大勇则将扶桑与他宠爱的狗和鹦鹉一视同仁。然而最终扶桑毅然选择放弃和克里斯之间“天堂般的情感”,在刑场上嫁给即将受死的大勇。看似扶桑找到了归宿,实则不然,因为“她没有爱过大勇,无论活的,还是死的”[10]222,她拥有的只是归宿的形式。然而面对和克里斯的爱情,她虽然放弃了婚姻的形式,却拥有了情感归宿的实质。

“大勇和克里斯在彼此眼中都是不对等的,双方内心的优越意识发出猛烈的碰撞,互相充满了征服欲,互相轻视,互相鄙薄,互相用自己的长处来对抗对方的弱点。就像八卦图案的黑白两半,有着醒目的差异,不可相容,在那黑白两色交加的蜿蜒曲折的图案上隐伏着足以毁灭一切正常秩序的力量——文化冲突的力量。”[11]克里斯代表相对理想化的西方文明,时值美国排华势力最强劲的历史阶段,作者选择将克里斯塑造为儿童,一来忠于史料;二来年仅12岁儿童的世界观、价值观尚未成形,相对那些已有种族优越感的成年人来说,克里斯面对东方文明时,会克制不住地表现出孩童会表现出的好奇、欣赏与痴迷。但同时他也无法摆脱母体文化的影响,因此才会产生“但愿你生存环境中的一切都灭绝,只留下你”[10]35的幼稚想法。可“他完全不懂,正是他们要去灭绝的那一切形成了你的情调,你的鸦片般的魔力”[10]35。大勇是作者从移民史中提炼出的缩影,身兼东方文明的精华与糟粕。他的作恶多端在处处遭人歧视和欺凌的特殊生活环境里,恰可看作受压抑的东方文明强劲生命力的象征。那般环境下,要保存自身就得锋芒毕露,甚至横行霸道。他恶迹斑斑、血债累累,只有在思念家乡妻子时才会透露柔弱。远在家乡的妻子是他生活的精神支柱,他“认为只有一个人能使他做乏味的规矩人,就是这位妻子。她出现的那天,他将会就地一滚,滚去一身兽皮,如同被巫术变出千形百状的东西最终还原成人”[10]66。大勇虽身居他乡,内心却保留着对原乡的向往,中国人传统的乡土观念由此可见一斑。

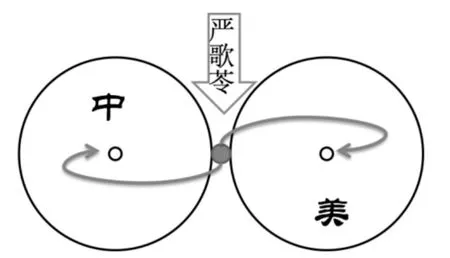

作者对克里斯和大勇的感情很复杂,并未明确肯定或否认谁。如果说克里斯和大勇分别代表各自文化,扶桑的选择就十分有深意。看似她做出了选择,实际两者皆被弃之。她用无实质的婚姻外壳保护自己内心那片自由不再受爱情侵扰。她真正选择的是凌驾于任何文化之上的自身独立与自由。严歌苓做出这样的选择一是受西方独立自由精神的影响;二是在面临身份认同和文化选择时她真实心境的投射:扶桑在与克里斯产生真挚爱情的同时也无法逃离和割舍大勇的爱,一如作者在与西方文明产生共鸣和向往的同时无法摆脱母体文化影响。大勇死后扶桑完全摆脱了其牵制,可她却自觉用婚姻禁锢自己。不是她软弱,而是她深知即便选择克里斯最终也将因种族差异以悲剧告终,无从选择毋宁将其搁置。一如作者自身处境,移居他国的经历对任何移民来说都不仅是地理上的,更是心理和情感上的。美国公民的身份使严歌苓在地理上离开了祖国,心理上也远离了传统观念的牵制。可即便拥有美国公民身份,仍不能被美国文化彻底认同。严歌苓曾表示:“在美国生活20年也不能改变我的寄居者心态,就是那种边缘的,永远也不可能变成主流的感觉。”[12]讽刺的是,她也无法再彻底归属祖国文化。身居异国错过了祖国的变化和发展,异国文化也早已深深地感染和渗透了她,离间了她和祖国。对严歌苓来说,她所身兼的两种文化身份没有一种是纯粹的。从文化意义上讲她既不是美国人也不是中国人,或者说她不再是纯粹的中国人,但也永远无法成为纯粹的美国人。身处边缘观望两种文化时,它们都变成了熟悉的陌生人,“即使回到祖国,回到母体文化中,也是迁移之后的又一次迁移,也是形归神莫属了。”[13]如下图所示:

“生命移植”带给严歌苓的敏感更加剧了“身份”的焦虑和困惑,她找不到出路,于是干脆放弃,进而选择文学——这个超越文化藩篱的归属。严歌苓以独具风格的写作,将个体、民族特质融合在文化属性和身份的找寻中。这种新人文特质、新困惑的书写,纠缠在故乡、他乡、原乡、异乡之间,徘徊于身份认同、国籍认同、语言认同之间。经历异域文化冲击后,她正逐渐摸索着建立一种超越地域身份的精神归属,在此归属中她享有最大的自由,更被赋予丰富的文学语言和荒诞美丽的文学世界。在这世界中,她心甘情愿地做着“寄居者”。严歌苓自评道:“我所处的这种位置使我不大容易随着一种潮流去走。中国和美国的文学里都有写一些时兴、好卖的东西,也有时髦的思潮。而我会保持一种很冷静的、侧目而视的姿态和眼光,不大可能去追逐文学的‘时尚’。”[14]正因她这种不绝对从属于任何一种文化的超越,使得她和她的新移民文学创作往往被误解为“边缘”。“边缘”总是与“少数”、“弱势”这样的概念紧密相连,严歌苓作为旅居海外的华人女作家,在世人眼里更是具备双重边缘身份,可她的作品中没有任何对边缘的妥协或是放弃对边缘处境的深入思考,甚至以边缘自居,逃避对时代中心问题的关注,而是以“边缘”的身份,观察和描摹生活在“边缘”上各色人等的琐碎生活,生发出最主流的深意。不仅让读者对其内心世界更添一层了解,也使人们从审视国家和民族原有观念的角度重新发现自己。

严歌苓的移民经历带给她文化身份认同危机,也为她的创作开辟了全新天地。这片天地里,严歌苓以“边缘”身份审视中心文化,更以“边缘”身份解构“中心”,使她书写“边缘”的作品超越国家、种族和文化的藩篱,直抵人类精神家园,生发出最“主流”的深意。然而,严歌苓的移民身份使她不得不徘徊在美国文化边缘,永远无法真正深入。对此,她在作品中也屡次提及。身处不同文化中的人对异质文化都会产生由好奇和向往引发的各种Fantasy①中文译意:幻想、白日梦、幻觉、空想等。。但这些Fantasy往往都是一厢情愿的,经不起现实考验。

Fantasy的破灭

当Fantasy遭遇现实,冲突不可避免。严歌苓的新移民小说创作就是在验证、思考这些Fantasy和它们遭遇现实后的破灭:《橙血》中雇主玛丽为了满足她对中国人的Fantasy,始终要求仆人阿贤不合时宜地留长辫、穿马褂,觉醒后自行革去辫子,决定离开果园的阿贤遭到射杀;《魔旦》里的奥古斯特对华人男旦阿玫的迷恋源于他对同为男旦但已死去的阿陆的Fantasy,最终他也死于Fantasy破灭;《女房东》将老柴对从未谋面的女房东的Fantasy写得淋漓尽致,他最终也因无法承受Fantasy的破灭而狼狈离去。《抢劫犯查理与我》里的“我”竟爱上屡次抢劫自己的劫匪查理,这在常人眼中不可理解的情愫若无强大文化差异所引起的Fantasy力量支持,又从何而生?“对自身、对世界失常的认识,该是文学的缘起”,[15]162严歌苓作品中的Fantasy书写无处不在。《扶桑》当算她Fantasy书写的集大成者,她曾在散文中如是说:“Fantasy的力量从来就是双方的,一端导致恨,一端导致爱。在扶桑的故事中,我想讲的就是恨与爱、仇与情因Fantasy而变幻莫测。……假如没有与恐惧、排斥并蒂而生的迷恋爱慕,也就不存在 Fantasy;没有 Fantasy,就没有神话、文学、科学的幻想、假定与发明,也就没有我笔下的扶桑,以及扶桑和克里斯跨越世纪、贯穿美国西部开发史的爱情。”[15]151

对美国人来讲,聚集了廉价洗衣店、饭店、大烟馆、妓院和华人黑帮的唐人街本来就充满异域情调的Fantasy——华人的饮食起居、衣着、装饰对他们来说都是解不开的谜团,而唐人街滋生的“罪恶”又为其增添了让人恐惧又好奇的Fantasy,行走其中的步态扭捏的东方小脚女人们更是成了Fantasy里的Fantasy。克里斯对女性和东方的Fantasy始于见到扶桑的那瞬:“他看着那笼格般的窗口,一尊神像般的东方女人,浓极的异国情调第一次引起他对异性的梦想”[10]46——这是两千多与华人妓女有染的白人男童一次东方主义的集体幻想,“这些男孩对中国妓女的喜好,是因为她们属于遥远、陌生的另一个世界,故而显得新奇。他们对中国女子的造访,仿佛实现了他们到遥远过度探险和旅行的梦想。”[15]148克里斯对扶桑的迷恋是种族Fantasy和性Fantasy的结合,扶桑的出现把克里斯的东方神话变成了现实:

当他这样看着你的时候,你就是他的神话。这窝穴般的屋子就是他神话中的遥远国度,你每一动作都是女神或女妖的摇身一变。东方,光这字眼就足以成为一切神秘的起源。[10]12

克里斯带着既定的东方主义猜想接近扶桑,他省下买糖果或早餐的开销,中毒般情不自禁地一次次拜访扶桑,哪怕只是看她充满东方情调地嗑磕瓜子、喝喝茶也会感到极大满足。无可救药地爱上扶桑后,克里斯对扶桑所有的东方主义猜想最终汇集成了带有性Fantasy意味的拯救——他“想象自己是神话中的骑侠,有个遥远国度的美丽女奴需要他去管教。他得以剑斩断囿她于其中的罪恶”[10]47。克里斯潜意识里所储藏的不仅是白种男性从有色男性手中拯救有色女性的东方主义Fantasy,还有俄狄浦斯情结所引发的性Fantasy——这与严歌苓对佛洛伊德的研读十分有关。小说多次描写扶桑的母性,这对于缺乏母爱的克里斯来说是致命的诱惑,他那份难以想象的柔弱程度“使他永远哀怨世上没有足够的母性”[10]84。当克里斯接触扶桑后,他沉睡的俄狄浦斯情结苏醒了。在他眼中,扶桑的身体是“浆汁越灌越满的果实”。因此“他想作一番乐的心情已熄灭,对你这个价钱低廉的中国窑姐的涉猎热情转换成了倾慕。如世上所有男童对成熟美丽女子的倾慕。那古老、陈腐的倾慕”[10]13——俄狄浦斯式的钦慕。如果说扶桑的角色是“母亲”,那么令克里斯仇恨又惧怕的大勇就相当于“父亲”,大勇的存在和克里斯对扶桑占有欲的冲突带给克里斯无限的焦虑。于是他全身心地扮演起“俄狄浦斯”,期待为拯救扶桑跋山涉水、披荆斩棘、甚至杀了大勇。但当机会来临,他却没胆量拿起那把寒光闪闪的剃头刀,割断正在闭目养神的大勇的喉咙。事实说明,在大勇面前,他拯救的力量微不足道。而扶桑对大勇顺从和不想逃脱的现实更使他那惊天动地的拯救Fantasy显得苍白无力。Fantasy的破灭使他遭受沉重打击,感到耻辱、沮丧,思想陷入混乱,甚至萌生仇恨。失魂落魄的他幽灵般游荡在唐人街上,“绝望地看着每一景物,憎恨着他所见的每一景物。他那只能有一种善恶准则的精神世界接近崩溃。他希望一场不分青红皂白的毁灭,毁了这奇形怪状的东方楼阁,毁了所有奇形怪状的辫子和脚,毁掉一切费解的晦涩”[10]162。正当克里斯渴望唐人街的毁灭时,一场烧杀抢掠的洗劫突然降临。导致这场洗劫的原因正是白人们对唐人街Fantasy的负面效应——恨,当对无法理解的东西生出恨时,最后的理智便失去了。正如1984年诺贝尔和平奖获得者——南非开普敦圣公会大主教迪斯梦·杜图(Desmond M.Tutu)曾说过的:“我相信人类本性中有一种缺陷……这种人性缺陷的基础在于无度地强调人们生理上的、人体特点上的文化上的差异,将他人的存在贬为毫无价值,又诋毁为异己、恐惧的对象。对他人的恐惧是种族冲突的根源。人类本性中这个弱点不仅在受害者身上而且也在施暴作恶者身上频繁地表现出来并酿成浩劫。”[16]浩劫中,仇恨和愤怒充斥着人们的胸膛,强大的集体无意识毫不留情地将克里斯席卷进来,他似乎又感到了解救扶桑的力量:“他想象自己随着人群冲上那幢小楼,一手执火炬一手执剑,然后他会对扶桑宣布:你自由了。”[10]165带着如此浪漫、动人的 Fantasy,克里斯加入了要撕碎唐人街的愤怒人群。然而结果却是Fantasy又一次输给现实——他非但没能拯救扶桑,而且参与了对扶桑的轮奸。因为整个轮奸事件“迅猛得几乎没有始末。那一大团人的手、足、身体、毛发形成了一个整体,不由任何一个个体来控制始与末。那个整体的本能、情绪代替了他的一切,他根本无法从中独立出来。假如这一大团人当时是去投海,而不是糟蹋一个女人,他便也跟着去投海”[10]187。对扶桑而言,白人男子们的强暴并非侵犯,这与她日常的肉体出卖并无本质不同,但克里斯在黑暗中突如其来的一吻却是真正的侵犯。这个深情的吻抢走了她的方寸,夺走了她精神上的独立,掠走了她对生活的掌控,对于扶桑来说是一个“不留情的戏弄,一个鬼魅的讥笑”[10]184,使她感到了一股从未感受过的屈辱。“克里斯以心灵恋爱扶桑时,他并没有和她发生性关系,在扶桑把自己的身体无限慷慨地布施给一切男性时,克里斯与她保持的心理距离显得尤为可贵。而克里斯占有扶桑的肉体时,恰是他从爱的伤痛中觉醒的时候。”[15]119Fantasy破灭后,克里斯伤害了扶桑,更背上了良心的谴责。

大勇也有 Fantasy——他那远在中国老家从未谋面的妻子,总在不经意间被想起:

他想象过她的模样:她的脸、她的手,她推磨时脊梁与腰形成的美丽弧度,她背柴草下山坡时轻微颤颤的胸脯(而不是赤裸而不新鲜的乳房),她缝衣刺绣时斜起下巴去咬断线头的侧影......他不知为什么会想念她。似乎是一个不得不颠沛在旅途上的行者——一个住尽客栈,吃百家酒饭的江湖倦容对于归宿那非同常人的珍视和渴望,尽管这归宿遥远、朦胧,尚不如驿道尽头的海市蜃楼。阿丁认为只有一个人能使他做乏味的规矩人,就是这位妻子。她出现的那天,他就会就地一滚,滚去一身兽皮,如同被巫术变出千形百状的东西最终还原成人。[10]65

在他千百次的想象中,妻子绝顶贤淑、几近完美。大勇对妻子的Fantasy还蕴含对故乡的思念和对归宿的向往。这是他只身闯荡美国多年来惟一的精神支柱。在他隐约间预感到扶桑就是她那从未谋面的妻子时,根本无法接受,因为无论他如何作恶多端、九死一生,最终收容他的将是妻子的怀抱。他的有恃无恐来源于对归宿的确定,他不断往家寄钱就是为了得到母亲“钱收到,家里都好”那简短明确的答复用以维系对后路的确定。如果后路没了,他不可能从凶险的旅途上掉头,只能继续无望地颠沛流离。于是当听到扶桑与妻子极似的身世时,他顿起杀心,因为这简直是断他的后路。他绝不要这两个女人有任何重合之处,他一厢情愿地坚信妻子还在故乡,推磨、绣花地等着他。老家人在他母亲去世后捎来口信说他妻子几年前跟船出海来寻他了,母亲之所以不告诉他是怕他不往家寄钱,永不还乡、欠下更多血债。得知这晴天霹雳的消息后,大勇崩溃了,扶桑就是他妻子的可怕想法又一次占领心头。在扶桑经历轮奸后,大勇再起杀心,他怎能容忍老婆遭受这等奇耻大辱?更不能接受他这样威震四方的“不好男儿”竟不能保护妻子。可他在要下刀的那一霎,看着平静的扶桑,“脑子里出现的是家乡的河,岸上有一排等乡邮员的老少女子。女子们吃着杨梅、荔枝或杨桃,有的衣襟上别着针线。那田间有一个是他妻子。”[10]181抱着对妻子的最后一丝 Fantasy,他再次放了扶桑,他不死心,仍期待着“某天,一个蹲在市场上刮鱼鳞的穷苦贤惠的渔妇冲他抬起黄脸,手在围裙上匆忙抹抹,掏出一封揉得掉渣的信,说:总算找到你了”[10]182。这Fantasy让他心里又酸又胀,后来他捐出买来的女仔就是不希望她们步扶桑后尘,她们或许也有娃娃亲丈夫靠着对家乡妻子的Fantasy和思念在这片土地上打拼,大勇经历了这种Fantasy的破灭之后深知其痛,不想让悲剧重演,也希望藉此弥补心灵创伤。

除了对家乡贤淑妻子的Fantasy,大勇还有个隐藏的Fantasy——他是唐人街和华人的保护神。他虽无恶不作,但大多针对白人:他利用白人赌马作弊,赚取巨额赌金后将其灭口;他成功策划了铁路华工们针对白人雇主的首次大罢工;他总能干净利落地把欺负华人的白人们收拾了;唐人街的妓女们都买他的裸照当护身符,希望以恶防恶。他就是唐人街无冕之王,白人都让他三分。然而当他面对唐人街浩劫之后的残局时,却发现在排山倒海的种族仇恨下,他根本无力保护唐人街和华人,哪怕是他深爱的女人。巨大的落差使他彻底崩溃,完全变了个人,不再作恶,广积阴德。大勇的突变让所有人都懵了,各种猜测也冒了出来。可真正的原因是“妻子”和“唐人街保护神”两个支撑他的Fantasy逐一在现实面前破灭后大勇心死了。当所有的恶从大勇身上被抽走后,大勇便不再是大勇,成了行尸走肉。直到行刑前的那场婚礼,大勇仍未停止幻想:“大勇笑着欣赏新娘。他完全能想象她推磨、打柴、担担子的模样。他看着一个下河槌衣、坐在门槛上剥豆等他回家的扶桑。他还看见故乡那条河边站着一排女人,扶桑从她们中间跑出来,迎的不是乡邮员,是他自己漂洋过海回来的大勇。是六十岁的大勇了,迎上来的是五十岁的扶桑。”[10]220这临终前的 Fantasy给予了他无限的安慰和力量,为他的游子心找到归宿,令他可以心满意足地从容受死。

唐人街的妓女们也逃不出Fantasy的魔力,在原本爱幻想的年纪上却因身份特殊,Fantasy逐一被现实粉碎:“先是她们的向往、妄想、痴望一个跟一个地死绝,继而所有与她们海誓山盟、许愿要接她们出去做妻子、做母亲的男人们一个跟一个,在她们心里死绝了。最后死的是她们的肉体。这个死是不痛的。”[10]71她们最大的 Fantasy就是脱离眼下的苦海,和可心的男人过上正常婚姻生活。幻想得越厉害,被苦难现实打击得越厉害。实在孤独无助得急了就找个姐妹“结婚”。因为“男人说要娶谁谁谁,准得很,只要愿一许出口,他就再不露头。等在这头的心也等干,便找个素来要好的姐妹,私下拜个天地。这样有病灾时会有一份名分下的照应。有私房话想讲,就有了个体己;洗澡有个搓背的,蚊子叮咬有个搔痒的,牙根子发狠,也有了个拌嘴的”[10]75。而扶桑在需要抚慰,孤独和无助时求助的是对自由的幻想和向往。将苦难日常化使她从未想过要逃离——“你从来不觉得自己在出卖,因为你只是接受男人们,那样平等地在被糟蹋的同时享受,在给予的同时索取。你本能地把个买卖过程变成了肉体自行沟通。你肉体的友善使你从来没有领悟到你需要兜售它。肉体间的相互交流是生命自身的发言与切磋。”[10]183扶桑在文本中几乎失语,她与人交流的方式不是语言,是身体。对和身体相关的婚姻她却选择了精神,扶桑的几次婚姻都与身体无关:第一次嫁给她从未谋面的丈夫是和一只大公鸡拜的堂;第二次出于同情,口头“娶”了来求她作孩子“爸爸”的小姐妹阿绵,当晚阿绵就因孩子被卖而发疯走失;第三次是在刑场上嫁给大勇,随即大勇命赴黄泉。三次婚姻均为徒有形式、象征性的。但这对扶桑来说没关系,她所幻想和追求的不是良家妇女的平淡生活,而是凌驾于一切之上的精神自由,只要这份自由不变,现实的变化都无所谓,因为无论“你解放她或奴役她,她那无边际的自由只属于她的内心”[10]116。为了精神自由,她可以冒险跟人贩子漂洋过海,受尽苦难,甚至失掉一生所爱。在扶桑眼里,一切都要为自由让位。

面对Fantasy和现实,克里斯最终选择了“唐人街”,成了中国学者,一生反对迫害华人和华人间的相互残害;扶桑也没有选择克里斯,用和大勇名存实亡的婚姻将爱情封存,不再让它侵扰自由。他们在经历Fantasy的破灭后放弃Fantasy,更好地认识并回归现实。这种从Fantasy破灭到现实回归的主题在严歌苓的小说中随处可见。严歌苓通过《扶桑》的创作也在追寻一个Fantasy——一种超越种族、国界、贫富界限的深藏于人性深处的大爱。“扶桑和克里斯的爱情只能是悲剧了。一个古老东方的成熟女子和一个年轻民族的男孩之间的向往却长久存在下来了。存在于每个中国人和美国人的一睹目光的碰击,存在于他们超越语言、超越文化的会心一笑,存在于他们的时而理解时而误会,存在于他们最终的无条件接受彼此的差异,接受这差异带来的乐趣和痛苦。”[15]153

综上可见,严歌苓出国后在创作环境和创作心理上都发生了重大变化。作为移民,面对新文化环境对原有文化身份的解构,她在作品中表现出身份认同焦虑。移民身份给予她全新创作视角,她借助“边缘”所赋予的精准观察和清醒思考,书写人类普遍面临的危机。在适应美国生活与文化的过程中,严歌苓的中国文化体系受到强烈冲击,击碎了她心中原本对异质文化的诸多Fantasy。然而她并不孤独,在华人百余年的北美移民史中,又有多少Fantasy触礁现实?Fantasy的强大力量既促进又限制了人与人、文化与文化的交流与认知,而这一切都被处于文化夹缝中的严歌苓敏锐地捕捉下来,呈予世人,引发思索。

[1]〔美〕莱斯利·A·怀特.文化的科学[M].济南:山东人民出版社,1988:9.

[2]吴奕锜.寻找身份——论“新移民文学”[J].文学评论,2000(6).

[3]〔瑞士〕荣格.心理学与文学[M].冯川,苏克,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1987:39.

[4]〔美〕陈瑞琳.冷静的忧伤——从严歌苓的创作看海外新移民文学的特质[J].华文文学,2003(5).

[5]黄万华.美国华文文学论[M].济南:山东文艺出版社,2000:22.

[6]王震亚.历史深处的人性闪光——再论严歌苓的移民小说[J].世界华文文学论坛,2001(3).

[7]李贵苍.文化的重量:解读当代华裔美国文学[M].北京:人民文学出版社,2006:49.

[8]庄园.女作家严歌苓研究[M].汕头:汕头大学出版社,2006:30.

[9]张京媛.后殖民理论与文化批评[M].北京:北京大学出版社,1999:6.

[10]严歌苓.扶桑[M].北京:当代文艺出版社,2003.

[11]陈晓晖.当代美国华人文学中的“她”写作[M].北京:中国华侨出版社,2007:78

[12]赵明宇.严歌苓:不折不扣的寄居者.北京娱乐信报[N],2009-03-04.

[13]严歌苓.花儿与少年[M].北京:昆仑出版社,2004:194.

[14]万佳欢.严歌苓:“寄居”在文学深处.中国新闻周刊[J],2009(12).

[15]严歌苓.波西米亚楼[M].北京:当代世界出版社,2001.

[16]史咏,尹集钧.南京大屠杀——历史照片中的见证[M].海口:海南出版社,1999.

Fusang—Identity and Fantasy in the Cultural Crevice

LIN Wen

(Beijing New Orient School,Beijing 100081,China)

Fusang reflects Geling Yan’s cultural identity crisis brought by her immigrant status and her concern with and description of“fantasy”.When faced with the anxiety and confusion of identity,instead of selecting one absolute home,Geling Yan,who stands at the cultural margin,chooses to sojourn in literature—a home that transcends cultural barriers—and incorporates individuals and ethnic traits with her pursuit of cultural identity by virtue of her her unique writing style.A marginalized identity may bring fantasies about the heterogeneous culture,which cannot be tested by reality.Through her writing of neo-immigrant literature,Geling Yan has verified and considered those fantasies and the return to reality after their disillusionment.

Geling Yan;neo-immigrant literature;Fusang;identity acceptance

I207.4

A

1674-5310(2011)-06-0113-06

2011-10-22

林文(1985-),女,回族,江西上饶人,现为北京新东方学校教师,研究方向为中国现当代文学。

(责任编辑:曾庆江)