八十年代文学的思想和学术问题:重评的发生与新时期文学的规划

2011-12-25程光炜张伟栋李云

程光炜,张伟栋,李云

(1.中国人民大学文学院,北京100872;2.海南师范大学文学院,海南海口571158; 3.上海大学文学院,上海 200444)

任南南

(烟台大学人文学院,山东烟台264005;上海大学文学院,上海 200444)

八十年代文学的思想和学术问题:重评的发生与新时期文学的规划

程光炜1,张伟栋2,李云3

(1.中国人民大学文学院,北京100872;2.海南师范大学文学院,海南海口571158; 3.上海大学文学院,上海 200444)

任南南

(烟台大学人文学院,山东烟台264005;上海大学文学院,上海 200444)

主持人语:八十年代的文学重评是在两个向度中完成的:一是对文革事件的历史反思,另一是对一个“新时期”的想象。本期刊发任南南的《重评的发生与新时期文学的规划》一文即是从这两个角度对新时期文学的历史内涵给以辨析,文章的重点落实在重评的研究与新时期文学成规之确立的关系上,而试图打开八十年代文学的“文革影响”以及这一影响中的政治性维度。

文学重评是新时期初期重要的文化现象,在反思革命意识形态的文学表征的同时,完成新的历史时期的文化建构。重评中的文学构想,文本重评中的历史依据的把握,以及在文代会中对作家队伍的重组,都成为新时期文化场域的特殊症候,标志着这一过渡语境的微妙复杂。

重评;新时期文学;文化场域;文化建构

从“文化大革命”落幕到20世纪结束,历史在中国社会发展进程中呈现出了一个相对完整的阶段,在“前文革”时期革命意识形态到80年代“现代化”时代主题生成之间,新时期成为两大社会板块(毛泽东时代的社会主义意识形态到80年代的现代化意识形态)的天然衔接,承载起社会文化转型期间所有微妙的勾连和模糊的隔断,这种国家意识形态的重大调整开启了绵延整个20世纪后20年的现代化进程,也生成具有鲜明时代特征的新时期文化语境。葛兰西关于文化革命的观点认为,任何一场社会政治革命都必须伴随一场文化革命,以重新安置“人”。新时期现代化社会革命带来的文化革命是以对以往社会科学成果的再评价为肇始的,这种再评价既是对“前文革”时期极端革命意识形态的反思,也是在对文学作品、哲学、美学、伦理学、政治学的重评中找到新时期文化建构的原点,重评因此成为席卷整个80年代的文化现象。作为新时期文化语境的外在表征,重评不可避免地也在显示着特殊时期的暧昧与复杂。作为文化界长盛不衰的话题之一,重评的发生方式、重评的话语操作手法、重评焦点的选择就成为80年代文化场域敏感的风向标,传递出特殊文化语境中80年代化的知识生产方式和文学历史书写的些微特征。

一 重评与新时期的文学构想

重评作为“文革”政治与新时期政治、文学与意识形态、传统与现代、历史与今天各种话语力量博弈交锋的特殊场域,暗示着新时期文学“实际上隐含着特殊的界限和排他性”,在给现代文学落实政策的过程中为80年代文学史哗变的仪式谨慎铺垫,也透露出“新时期文学”在“建构自己的主体性”时所“不能不压抑着”的“那些异物——那些意识形态和知识分子的自我想象中所要排斥的部分。”[1]在这种情况下,1979年在北京召开的第四次文代会对此时的重评意义就格外重大,因为它肩负着“确立新时期文艺工作的方针,调整文艺政策,同各种错误倾向和思潮进行有力斗争,完成新时期革命现实主义文学思潮发展的重要历史转折”,[2]“宣告林彪四人帮在文艺路线上所推行的极左路线和阴谋文艺已经永远结束,社会主义文艺的历史翻开了新的一页。”(茅盾语,见“文联四代会的开幕词”)这次大会最重要的成果是邓小平在开幕式上的发言——《在中国文学艺术工作者第四次代表大会上的祝辞》(下文简称《祝辞》),被认为是“具有纲领性质,是这次大会具有里程碑意义的主要标志”。在国家政治由极左政治形态向现代化政治形态过渡的1979年,《祝辞》淡化处理了文艺与政治的关系:“党对文艺工作的领导,不是发号施令,不是要求文学艺术从属于临时的具体的直接的政治任务,而是根据文学艺术的特点和发展规律,帮助文艺工作者获得条件来不断繁荣文学艺术事业,提高文学艺术水平,创作出无愧于我国伟大人民伟大时代的优秀文学艺术作品和表演艺术。”[3]无独有偶,在第一次文代会上,周扬在报告中指出:“毛主席的《在延安文艺座谈会上的讲话》规定了新中国的文艺的方向,解放区文艺工作者自觉地坚决地实践了这个方向,并以自己的全部经验证明了这个方向的完全正确,深信除此之外再没有第二个方向了,如果有,那就是错误的方向”,[4]用这一方式强调了《在延安文艺座谈会上的讲话》(下文简称《讲话》)作为中国当代文学生成发展的最高纲领的意义所在。1979年,周扬在四次文代会的报告中又指出:“文艺反映生活的真实,就应当适合一个历史阶段的政治的需要。在今天来说,就是社会主义现代化建设的需要。”所以,“不应该把文艺和政治的关系狭隘地理解为仅仅是要求文艺作品配合当时当地的某项具体政策和某项具体政治任务。政治不能代替艺术,政治不等于艺术。”[5]这是周扬在“文革”过后对文艺与政治关系的新见解,也是他在80年代语境中对毛泽东《讲话》的重读。这些主流政治的权威表述对建国以来极左文艺路线下的僵化态度和强势口吻进行了妥协式温情化的处理,显示出希望调整与文艺家一直以来的紧张关系的愿望,流露出对“团结一致向前看”的新型关系的看好。因此敏感的“文艺从属于政治”的观点被悄然置换,“人民”作为文艺新的目标成为这种观念转型的核心,充当过渡、宽容、温情、理解与紧张不安两种关系状态的桥梁,而且这无疑同样是文艺政策“拨乱反正”的一个实例。

但是,如果将这两份“权威表述”放在80年代的“上下文”中来考察,就会发现历史现场的微妙复杂。《祝辞》的重点是“拨乱”,同时也对“新时期”文学进行了有利于“自身利益”的“规划”。这种规划涉及诸多层面,但是关于评价文学的具体标准和文学的功能,得到了新时期主流文化的重视,成为“合法性”的核心指向:

对实现四个现代化是有利还是有害,应当成为衡量一切工作的最根本的是非标准。文艺工作者,要同教育工作者、理论工作者……相互合作,在意识形态领域,同各种妨害四个现代化的思想习惯进行长期的、有效的斗争。[3]

……

我们的文艺,应当在描写和培养社会主义新人方面付出更大的努力,取得更丰硕的成果。……要通过这些新人形象,来激发广大群众的社会主义积极性,推动他们从事四个现代化建设的历史性创造活动。[3]

这两段话和毛泽东《讲话》的比较显示:“四个现代化”标准替换了“政治标准”,“社会主义新人”替换了“工人、农民、战士”,用“为现代化建设服务”替换了“为工农兵服务”,但这两个之间相隔30年的文本关于文学的功能性质的理解是完全一致的。新时期文化沿袭了《讲话》以来对国家主体的强调,努力设计整体性的“新社会主义”文学(与毛泽东时代的社会主义文学相区别),这种“国家文学”的重心并非“文学”,而是“国家”和“社会主义”,只有与“社会主义国家”的思想、政治、禁忌保持一致,才可能得到其最终的认可。实际上,“文学艺术作为意识形态一个非常复杂的领域”,主流政治对它的干预制约控制和影响在这一份号召“全国文艺工作者团结起来”,“用最大的努力,繁荣社会主义文艺创作,提高表演艺术水平,以丰富人民群众的文化生活,提高人民的精神境界,培养社会主义信任,鼓舞人民为建设现代化的社会主义强国而奋斗”的祝词中就可见端倪。

新时期政治对于新的社会主义文学的规划是在两个向度上同时展开的:对旧社会主义文学的批判和新时期主流文学的酝酿,这样两种文学行为的同时进行显示出国家政治在勾勒新时期文学的整体格局时意识到的“他者”存在的必要性。这一情形就像竹内好所说的:“今天的文学是建立在这些过去的遗产之上的,这个事实是无法否定的,但是与此同时,在某种意义上也可以说,对这些遗产的拒绝构成了今日的文学的起点。”[6]实际上,周扬在四次文代会上对于《讲话》的修正显示出新时期文学对“十七年”乃至“文革”文学遗产的明显拒绝,这明显是符合“新时期叙述”要求的。在这里,“新时期”被认为是反思、纠正“极左路线”,推动国家改革开放的必然性结果,它的历史贡献无疑“突破了‘四人帮’,也突破了十七年”。

这种背景成为1979年文学史书写的重要前提。众所周知,“文学史的叙述即是将一系列的经典连缀为一个体系。这样的体系包括一批作品篇目,包括这些作品的成就判断以及它们相互之间的联系。……事实上,经典体系的代表性来自作品背后某种不断承传的价值规范。”[7]作为经典之作的鉴定性产物,通过种种作品的挑选、争议、权衡,呈现主流文化作用下的价值规范以及文学制度运作留下的某种痕迹。“在一般人看来,大学只是对人实施教育并获得文凭的教育机构,但事实上,它其实是掌握知识并加以再生产传播的中心。就文学教育而言,它对文学创作所承担的,则是评论、讲授、组织文学史生产并将有关作家、作品经典化的一整套完整的程序。”[8]在作为被重建的中文系专业基础的教科书,1979年的当代文学教科书的编写将新时期主流文学在确立自我形象过程中对“文革”文学的重评和压抑的策略进行了集中展示,有效地颠覆了以浩然为代表的“文革”主流政治文化建构的经典体系,体现了新时期政治领袖在文代会《祝辞》中寄予的“拨乱”的全部内涵。在郭志刚主编的《中国当代文学史初稿》中,编者指出浩然“总的来说,这并不能掩盖它那用时兴的理论概念去图解生活的、不可弥补的缺陷,因而在出版后,读者的反映是冷淡的。一九七四年,作者还赶写了适应江青一伙政治需要的中篇小说《西沙儿女》,其内容的空洞和艺术的贫乏,那就更不待说了。此外作者还在这个时期写了一些短篇小说和谈创作心得体会的文章,也都大多打上了四人帮思想影响的印痕。这说明,即使像浩然这样较有才能的作者,如果脱离了正确的思想和理论的指导,在艺术上也会陷入贫乏和陋弱的境地,这对一切从事文艺工作的人来说,都是一个沉痛的教训。”[9]文学史作为“批评的集大成者”,显示出新时期文学对浩然的整体评价以及新时期文学在规划自身的过程中对浩然的态度:既然新时期政治依靠对“文革”历史的排斥实现自身的合法化,那么新时期文学也是在对与“文革”历史暧昧纠缠的浩然的拒绝中确立了新的自我形象。

新时期文学在规划整体格局的过程中,浩然由文学史的常态经典蜕变为动态经典,而“文革”主流文学崩溃后留下的真空,却需要新的经典填补。新时期文坛急需新的经典在重建新时期文学的自我形象之余,也要依靠具体的作品来实现主流政治所期待的文学对群众积极性的激发,推动他们从事四个现代化建设,所以文学生产得以在《讲话》发表以来就已经规划好的轨道上继续参与国家主流话语的生产和传播。佛克马、蚁布思认为“经典一直都是解决问题的一门工具,它提供了一个引发可能的问题和可能的答案的发源地。”[10]在这种社会文化转型形成的“断裂带”上,新时期政治在与“文革”极左政治的断裂中寻求自身的合法性,新时期的文学体制依然延续了建国后的作用方式,覆盖了新时期文学的发生和发展。“一方面是在思想倾向和艺术表现方式上合乎文学体制的‘期待、希望’的文学写作必然会受到后者的‘激励和欢迎’”,同时与此相反的文学写作则将会受到后者的“排斥”、“规约”,①参见菲舍尔·科勒克《文学社会学》,张英进、于沛编《现当代西方文艺社会学探索》,海峡文艺出版社,1987年版,第38页。这种现象证明了新时期文学体制的话语激励机制的强大规约功能,与“文革”主流文学生产方式手段大体相同的新时期文学主流叙述首先要担负起将“文革”他者化的新时期政治话语文学化的任务,还要为整个社会提供了一个让主流政治和大众都能认可的“答案”。随着《班主任》、《伤痕》、《晚霞消失的时候》等伤痕文学代表作纷纷出炉,并且在报刊、电台、评奖的推波助澜下成功扮演了“四人帮”倒行逆施制造的无数人间悲剧的文学标本,成为新时期文学塑造的第一批经典。胡乔木在对80年代初期的文学进行历史定位时,着重从历史层面寻找“伤痕”“反思”小说的合法性,“我们现在的文艺和文化,像再生的凤凰一样,从根本上说,仍然是三十年代的文艺和文化运动的延续,我们的文化仍然是左翼的文化。”[11]伤痕文学在这种左翼文化范式下得到认可、欢迎并被经典化,这一点可以从全国优秀小说奖的获奖篇目中得到验证。

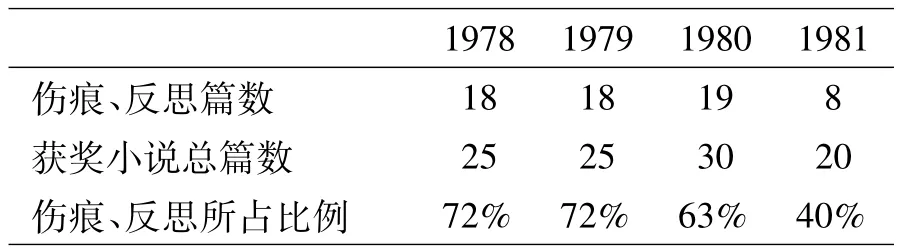

全国优秀短篇小说奖获奖篇数统计

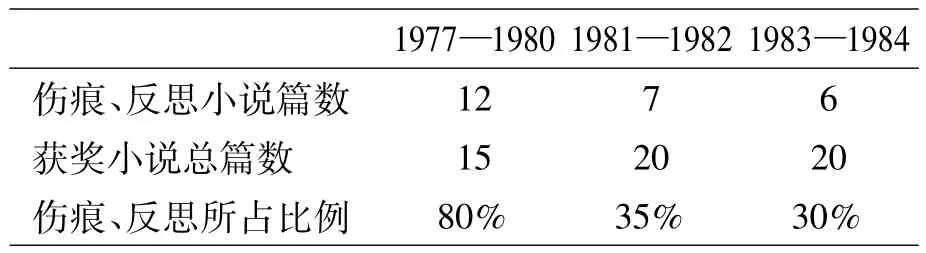

全国优秀中篇小说奖获奖篇数统计

这些数字显示新时期文化场域内,文学体制对伤痕文学、反思文学的期待和欢迎。伤痕文学依靠对“文革”极左政治的控诉受到了新时期政治的肯定,被重新纳入到左翼文学体系的范型之下呈现出主流政治对于文学的社会功能的设想。而浩然在重评中被坚决地剥离出左翼文学,这种重评体现出新时期文学避开“文革”主流文学努力与30年代左翼文学有效衔接的格局规划意图。西方学者认为“经典化过程严重的为意识形态所左右”,而“制度化的环境”是产生这一现象的重要根源,即使“社会发生某种巨变和转折,但文化体制具有存在的‘持久性’,和过去时代‘人格体现’,它与历史的‘同质性’还会以这样那样的形式表现出来”,从而成为持续产生影响的文学场超级结构。[12]尽管新时期当代文学史书写拒绝了以浩然为代表的“文革”主流文学,依靠政治文学的双层断裂来完成新时期政治与文学合法化的重要任务,然而文学场超级结构的存在证明了这种遭遇“人为断裂”的历史的暧昧勾连。在这种超级结构的作用下,“文革”主流文学的去经典化重评和伤痕文学的经典化,正是新时期政治在规划新时期文学的整体走向时取用的殊途同归的两种方式。在重评和伤痕文学的推广中,在显示出“文革”的革命意识形态向新时期的现代化意识形态的转型中,这样一种文学场超级结构的存在,成为影响新时期文学格局的重要力量。

二 从浩然的境遇看重评的历史根据

“经典本身意味着一种稳定的秩序,某些作品被合法化地接受,并奉为价值的尺度,在背后自然还有一套复杂的控制体系和权力关系。在社会思潮、文化秩序发生变动的时期,‘经典’秩序本身也在改写中。”[13]从延安时代开始,现代政治对文学艺术的功利主义的重视和利用就已经成为当代中国文学生产和知识生产的一个基本前提。在毛泽东的《讲话》中,主流政治强调“世上没有什么超功利主义,在阶级社会里,不是这一阶级的功利主义就是那一阶级的功利主义。我们是无产阶级的革命功利主义者,我们是以全人口百分之九十以上的最广大群众的目前利益和将来利益的统一为出发点的,所以我们是以最广和最远为目标的革命功利主义者,而不是只看到局部和狭隘的功利主义者。”[14]正是在“最广和最远的人民利益”的考量下,新时期的浩然重评也不可避免地在革命功利主义框架下进行。

“20世纪中国文学从其启动伊始,便被人为地剥夺了主体创作的自由想象空间和艺术表现权利,一代又一代的政治革命家,他们根据中国社会革命的实际需求,无一例外都过分看重文学非本质的实用功利主义品行。”[15]姑且不去追究这种“指控”适用于整个20世纪中国文学生产的科学性,仅就1949—1976年毛泽东时代主流文学的创作模式而言无疑是中肯而确定的。“50、60年代的文学生产和价值追求,对‘艺术标准’一直表现得比较冷漠,小说的叙事、诗歌的抒情及其它文学样式审美形态的设计,只不过是为了完成对意识形态的确认,它孜孜以求并一再强化的主要是对广大青年读者的‘教育’功能。”[16]1949—1976年的17年间,先后有大批文学作品问世。①长篇有《铜墙铁壁》(柳青,1951),《保卫延安》(杜鹏程,1954)、《铁道游击队》(知侠,1954),《红日》(吴强,1957)、(林海雪原》(曲波,1957)、《红旗谱》(梁斌,1957),《青春之歌》(杨沫,1958)、《战斗的青春》(雪克,1958)、《野火春风斗古城》(李英儒,)、1958《烈火金钢》(刘流,1958)、《敌后武工队》(冯志,1958)、《苦菜花》(冯德英,1958),《三家巷》(欧阳山,1959),《红岩》(罗广斌、杨益言,1961),《欧阳海之歌》(金敬迈,1965),《艳阳天》〔浩然,1964-1971),《虹南作战史》(集体创作,1972)等;诗集有《投入火热的斗争》(郭小川,1956)、《雷锋之歌》(贺敬之,1963);“文革”时期有京剧《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《海港》、《平原游击队》、《奇袭白虎团》,芭蕾舞剧(红色娘子军》、《白毛女》等。邵荃麟认为这些作品“使我们人民能够历史地去认识革命过程和当前现实的联系,从那些可歌可泣的斗争的感召中获得对社会主义建设的更大信心和热情。”[17]后来,有人也指出:“对历史‘本质’的规范化叙述,为新的社会的真理性作出证明,以具象的形式,推动对历史的既定叙述的合法化,也为处于社会转折期中的民众,提供生活准则和思想依据……”是这些文学生产指导者、作者和作品的“主要目的”。[18]107而这种文学高度政治化的文化工程运作模式在革命美学高涨的“文革”时期达到高峰。“文革”主流文学凭借“三突出”的美学原则,用另一套表意符号满足了意识形态对文艺的要求。浩然的《金光大道》成为革命激进美学塑造的新经典,成为“无愧于我们伟大的国家,伟大的党,伟大的人民,伟大的军队的社会主义革命新文艺”②江青《部队文艺工作座谈会纪要》。的代表。

作为“文革”文学的代表,浩然和他的几部代表作在新时期之初首先得到了关注。1977年11月的《广州文艺》集中刊发了一组文章重评浩然,随后《解放军报》、《上海文艺》、《北京日报》皆有重读文章出现。浩然在“文革”后期创作的《西沙儿女》、《百花川》作为重读的重点,也成为重新评价作家的重要依据。在重评中,五六十年代的革命文学生产方式并没有得到太多反思。实际上,以《金光大道》为代表的“文化大革命时期的文学并不是突如其来的,它是五十年代激进文学兴起后合乎逻辑的发展”。[19]“‘左翼文学’经由40年代解放区文学的‘改造’,它的文学形态和相应的文学规范,在50至70年代,凭借政治的力量而‘体制化’,成为唯一可以合法存在的形态和规范。”[18]IV在不可阻挡的一体化潮流中,“文革”极左政治一手打造的主流经典就不可避免地成为意识形态与文学暧昧纠缠、交相作用的产物,甚至成为“文革”意识形态进行主流话语生产的一种必要手段。1962年毛泽东在诸多复杂的国内外政治背景下提出“千万不要忘记阶级斗争”的口号,在一体化的语境中这样的口号毫无疑问地涉及到了对国内文学艺术的基本评价和估计。但是对浩然重评,有着和当年李建彤的长篇小说《刘志丹》相似的批评境遇。该小说以“抓意识形态领域的积极斗争”为名,被打成“为高岗翻案的反党大毒草”,并且被毛泽东判断为“利用小说反党是一大发明。凡是要推翻一个政权,总要先造成舆论,总要先做意识形态方面的工作。革命的阶级是这样,反革命的阶级也是这样”。新时期对浩然和他的代表作的关注,使原本在国家主流政治拨乱反正过程中操持的意识形态话语,迅速演变为文学批评的切口,努力呈现作家与“四人帮”之间的政治联系也成为重评者的常规做法。这种重读者在重评“文革”主流文学时努力将文学政治化的极端做法再一次显示出“文学创作、文学问题与政治问题、政治活动之间的界限在文革期间已经难以分清”,[18]184文学被主流政治赋予了意识形态层面的正反两个向度的深刻内涵,同时又被人为地置于复杂的政治文化前台和斗争漩涡的中心,浩然重评也因此与拨乱反正的主流政治之间呈现出良好的互动。

罗兰·巴特在描述斯大林实行的政治式写作时强调:“在斯大林世界中,区分善与恶的定义一直支配着一切语言,没有任何字词是不具备价值的,写作最终具有缩减某一过程的功能。再命名与判断之间,不再有任何延搁,于是语言的封闭型趋于极端,最终一种价值被表现出来以作为另一种价值的说明……”①李幼蒸编译《写作的零度:结构主义文学理论文选》,台北久大桂冠图书公司,1991年版,91页。如果上述作家的“文革”文学创作是这种“典型的斯大林型的政治式”的写作,那么“文革”后,与政治上揭批“四人帮”的全国性群众运动一同展开的浩然重评,所采用的批评话语和重评标准,也同样是“不折不扣的套套逻辑,是斯大林式写作中常用的方法。实际上这种写作不再着眼于提出一种马克思主义的事实说明或一种革命的行为理由,而是以其被评判的形式来表达一种事实,这就是强加于读者一种谴责性的直接读解”。②李幼蒸编译《写作的零度:结构主义文学理论文选》,台北久大桂冠图书公司,1991年版,91页。因此新时期浩然重评已经成为新时期主流政治话语生产的一部分,是揭批“四人帮”的政治行为的“文学化”。

三 文代会:新时期作家重组的症候

“文学经典秩序的确立,……是在复杂的文化系统中进行的,再审定、确立的过程中,经过持续不断的冲突、争辩、调和,逐步形成作为这种审定的标准和依据,构成一个时期的文学(文化)的成规。”[20]尽管生成文学成规的文化系统是复杂的,但是建国之后中华全国文艺工作者代表大会的召开无庸置疑是这一文化系统的重要组成,影响了文学经典秩序的酝酿和出笼。文代会的召开是当代文学生成过程中至关重要的历史事件。1949年新中国第一次文代会的召开成了新文学发展历史中的一道天然分水岭,昭示着新的时代文学的生成同时开启了一系列适应这一时代语境要求的文学成规的酝酿和出炉;1979年第四次全国文代会的召开成为新时期文学开端的重要标志,涵纳了“文革”到新时期之间意识形态转型在文学上或隐或显的诸多征兆,并且在与会代表、会议的讲话发言等细节上呈现了粉碎“四人帮”以来文学重评的相应进展,而且在历史坐标系中,时隔30年的两次文代会互为镜像,有效诠释了文学重评的若干内涵。

作为新中国成立之初文艺界的大事件,第一次文代会的重要特征之一就是“长期被分离在两个地区(国民党统治区和共产党领导下的解放区)③“国统区文学和解放区文学作为中国当代文学史的重要概念却自1949年文代会开始的。表面上看,这种说法含有政治地缘学意义,指的是不同政治集团各自控制的地域及政治空间;但如果按照阶级学说及其文化逻辑,国统区作家群与解放区作家群虽然有进步作家、可以团结的作家与革命作家之微小的区分,这两个作家群体的社会身份和政治待遇到后来却是截然分明的。”见程光炜《文化的转轨:“鲁郭茅巴老曹”在中国(1949-1976)》,光明日报出版社2004年版,第37页。的文艺工作者终于会师,五四新文学的战斗传统和战争中形成的解放区文艺传统在目标一致的前提下合流了,并且正式确立了毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》所规定的中国文艺新方向为全国文艺工作的方向,这次大会被一般的文学史著作称为‘当代文学的伟大开端’。”[21]实际上,作为当代文学伟大开端的第一次文代会,更是新中国文艺界第一次作家重组,[22]尽管在会议上周恩来代表中共中央所作的政治报告中,对国统区和解放区的文艺工作者给予相同的评价:“在解放区许多文艺工作者,进入了部队,进入了农村,最后又进入了工厂,深入到工农兵的群众中去为他们服务,在这方面我们已经看到初步的成绩,在以前的国民党统治区,革命的文艺工作者坚持自己的岗位,在敌人的压迫之下决不屈服,保持者五四以来的文艺革命传统。”④引自周恩来《在中华全国文学艺术工作者代表大会上的政治报告》,收《文学运动史料选》,第5册,上海教育出版社,《现代文学史参考资料》,1979年版,640页。在这里新中国政治对来自非解放区的文艺工作者的欢迎措辞是谨慎而策略的,既有对其创作的属性的描述“革命的”,又有对其创作源头的追踪——“五四”以来的文艺革命传统。在这种谨慎的措辞下,“五四”新文化运动以来的公认文化保守主义、文化激进主义、自由主义三种文化走向,新中国文艺界仅仅对其中的一种文化激进主义朝向上衍生的新文学战斗传统持欢迎态度,换言之其他两种文化立场和相应的创作被第一次文代会有意“悬置”甚至忽略。

也正是在第一次文代会上,周扬和茅盾分别代表“解放区”和“国统区”的作家发表报告总结两个地区的文艺运动经验,在两个报告文本的文风和发言者的社会身份以及态度口吻中显示出新中国社会主义意识形态对不同作家集团的重新甄别以及命名的意向。“这时的周扬,是延安解放区文艺运动的具体领导人,在毛泽东、中共中央的直接领导下,他早已不是三十年代上海文坛的青年人,而是卓有建树的新时代文艺的开创者之一。随着新的社会制度的确立,随着人民解放军的步步胜利,他将成为整个中国文艺的领导者。”[23]周扬在报告中强调:“毛主席的《在延安文艺座谈会上的讲话》规定了新中国的文艺的方向,解放区文艺工作者自觉地坚决地实践了这一方向,并以自己的全部经验证明了这个方向完全正确,深信除此以外再没有第二个方向,如果有,那就是错误的方向。”[4]而“解放区文艺工作者自觉地坚决地实践了这一文艺方向,并以自己全部的经验证明了这个方向的全面正确”呈现出“咄咄逼人之势”和“胜利者的豪迈之态”。[24]39而茅盾原本是要在解放后专心写作的,“本来就不想当文化部长,还是在建国之初,周恩来总理动员他出任文化部长时,他就婉言推辞,说他不会做官,打算继续创作生涯。”[25]在“全国第一次文代会这一执政党通过文艺的形式重新组织历史的主席台上”,[24]38茅盾作为萌生退意的“文化政治人物”所做的报告也是明显退缩的,在报告的中心始终围绕检讨国统区的文学史缺点展开,而“不能反映出当时社会的主要矛盾和斗争”是“国统区文艺创作所产生的各种缺点的基本根源”。这种小心谨慎的措辞与周扬作为毛泽东文艺思想的权威阐释者的口气之间的差异昭示出国统区文学与解放区文学之间边缘/中心的等级对应关系,这种等级关系催生出特殊的文学史现象——“1949至1951是现代学术发展中的一个‘沉寂期’,却是以解放区作家为主体的新文艺创作的一个爆发期。”①根据仲呈祥编《新中国文学纪事和重要作品年表》《四川社会科学院出版社,1984》,这两年间公开出版的文学著作和研究著作,作者多为来自解放区的作家和学者,如陈涌、田间、李季、孔厥、袁静、杨朔、刘白羽、柳青、孙犁、曾克、康濯、欧阳山、张志民、何其芳、蔡仪、丁玲、艾青、葛洛、郭小川等,即使来自国统区,也主要是特别受信任的作家,如郭沫若、茅盾、老舍、黄药棉等人,在这种情况下足以说明1949年中国文学所处的转型状态,以及转型中解放区与国统区作家的境遇差异中呈现的文学等级倾向。尤其是在第一次文代会后文学体制的建构中,解放区文学和国统区文学之间的等级关系被包裹在新政权的“高超的政治艺术和深远的统战策略”[24]40中加以落实。在最早宣布成立的文联和大多数专业协会中,郭沫若最早被推选为全国文联主席,茅盾、周扬为副主席,在中华文学工作者协会成立后,茅盾为主席,丁玲、柯仲平为副主席,这样的干部名单呈现出两个特征:其一,正职由文学大师或是国统区作家担任,解放区的党员作家出任副职,显示出前者的意义以及对后者的领导。其二,全国文联及各协会设立了党组或党支部,由解放区党员作家任书记,在建国后一元化领导的政治格局中,以书记身份出现的解放区作家自然成为班子的核心领导担任正职的主席们,从而在具体的组织关系中将当代文学的等级规划加以贯彻。

“如果说1949年的‘第一次全国文代会’,象征着现代中国文人群体的一次重组。那么1979年的四次文代会,何尝不是现代中国文人群体的又一次重组。”第一次文代会上,与会代表是经过精心选择的,属于“人民需要的人”(毛泽东语),本身就意味着极高的荣誉和新政权的信任,因此在“五四”新文学发展中作出重要贡献的作家如沈从文、萧乾、朱自清以及在沦陷区大红大紫的张爱玲等均未能出席(当然还有其他“重要”文人),“这不是他们拒绝出席,而是有关方面没有邀请他们。第四次文代会也是这样,‘文革文学’代表作家浩然、汪曾祺、张永枚、南哨(长篇小说《牛田洋》作者)、李云德(长篇小说《沸腾的群山》作者)、郭先红(长篇小说《征途》作者)、毕方、钟涛(长篇小说《千重浪》作者),以及上海长篇小说《虹南作战史》写作组等等均未与会。”在与会代表的人选上,不能发现当代文学发展中最为重要的主流意识形态对文学的规划企图,“文革”文学的代表作家被四次文代会的筹办方拒之门外,显示出当代文学继1949年一次文代会的解放区文学与国统区文学之间主次轻重的设计之后的又一次“重组”,而这次“‘重组’起源于对‘历史’的‘重评’运动”,“是社会发展的必然。如果二十世纪中国文学史上有一个不平凡的‘1979’,那它其实是重评的巨手绘制出来的,它的不平凡不在这个年头,而在前者非凡而独特的叙述历史的能力”。[22]在四次文代会后的人事安排上再一次折射出新时期主流政治将文学纳入主流话语生产体系的明显意图以及为了实现这一意图而进行的体制调整,呈现出由重评推动的重组。

四次文代会的决议显示了这样的会议目标:“大会号召全国文艺工作者团结起来,同心同德,尽最大的努力繁荣社会主义文艺创作,提高表演艺术水平,以丰富人民群众的文化生活,提高人民的精神境界,培养社会主义新人,鼓舞人民为建设现代化的社会主义祖国而奋斗,”②《中国文学艺术工作者第四次代表大会决议》,《文艺报》,1979年11期。这与一次文代会的决议表述的文艺要发挥教育人民的功能的主流政治要求是完全一致的。“文革”期间瘫痪了的文学体制在四次文代会上获得有效重建,在一次文代会的作协文联的组织结构中得到加强的“党的领导”也体现在四次文代会前后恢复的文学体制的定位上。在1978年6月召开的中国文联第三届全国委员会三次扩大会议在正式宣布文联和作协恢复工作的同时,重申了“党的领导”问题,黄镇在讲话中强调“全国文联是全国文学艺术团体的联合组织。中国作家协会及其他协会,是文艺界各部门的专业性团体。它们都是全国性的从事革命文艺工作的专业性团体,是党在文艺战线不可缺少的助手。”[26]在四次文代会上得到通过的《中国文学艺术界联合会章程》也明确规定:“本会的任务是团结全国文艺界,在中国共产党的领导和马克斯列宁主义、毛泽东思想的指引下,实践文艺为人民服务为社会主义服务的方向,发展和繁荣社会主义文艺事业……”而周扬在四次文代会上所作的报告中,一方面承认“各个协会是各类文学艺术工作者自愿结合,独立主动进行学习和艺术实践,促进艺术创作、理论批评和国际文化交流的专业团体”,应该是“真正体现人民团体的性质”,但是又表示“文联各协会应该在党的领导下进行工作”。[5]

基于上述定位,在四次文代会上的重要工作诸如人事安排、机构调整、以及会议的举办都是由“党”(中央或作协党组)而不是由理事会加以决定的。①具体细节可见张光年《文坛回春纪事》,海天出版社1998年版。而且为了确保党的领导,四次文代会与一次文代会一样,坚持党在作家协会中的绝对权力,协会的领导机构——“理事会”和“主席团”的人员构成体现了党员的绝对优势。在四次文代会期间召开的作协三届三次会议选出的新的领导机构中,理事会全部139名(不包括保留的4名港澳台名额)理事中,可以确定其党员身份的有108人,②朱红兵与格桑旺堆待查,茅盾在1981年逝世后恢复期党籍。占所有成员的77.69%。在主席团的14名成员中,除茅盾与巴金为非党员之外,其余12名成员均为党员,占总人数的85.71%。在这种人事安排中,显示出1949年第一次文代会中各协会正职副职的人选上相同的意识形态意图,理事会和主席团为新时期主流政治对文学进行规约提供了可靠的制度保证,显示出在1949年就已经确立的当代文学运作模式在新时期政治语境中的顺利过渡。在此之外,在四次文代会的领导机构的酝酿中,同样也显示出了重评推动的崭新局面。

首先,在理事会的成员中,赫然出现了朱光潜和萧乾,这是在1948年郭沫若在中共领导下的香港大众文化工作委员会策划的文艺理论刊物《大众文艺丛刊》上发表的《斥反动文艺》中曾经充满火药味的批判对象,实在建国后构建的解放区文学、国统区左翼文学、新文学的等级体系中居于金字塔的低端,和在同一文中被作为批判靶子的沈从文一起被排除在1949年第一次文代会和当代中国的新文学历史视野之外。同时在由14人构成的中国作协主席团中,主席为茅盾、第一副主席为巴金,12个副主席分别为丁玲、冯至、冯牧、艾青、刘白羽、沙汀、李季、张光年、陈荒梅、欧阳山、贺敬之、铁衣甫江,其中丁玲、冯至、艾青、沙汀等有着深厚现代文学渊源的作家与出任主席和第一副主席的文学大师茅盾与巴金一同显示出在第一次文代会中确立的解放区文学对国统区文学、新文学的压倒性优势的松动,他们作为中国作协的领导机构的成员显示出曾经在当代文学传统的生成中被回避的“五四”新文学传统的再度复归。这种新文学传统由历史后场到前台的演变,昭示出尽管文学体制的运作方式、文学与主流意识形态之间暧昧纠缠与当代文学前30年没有本质差异,“重评”改变了人们阅读历史的方式。与此同时,“文代会时期的汪曾祺和浩然成为历史边缘上的文人。在上个世纪40—60年代,他们都曾经是文坛上的风云人物,之所以突然又变成边缘,是因为文代会要‘重评’他们那段历史。他们被选择,当然就会被文代会抛弃。”[22]

文代会与重评一起,再一次实现了对历史的“命名”。在这种对历史与对文学人物进行“命名”的社会系统工程中,“历史如一个巨大的翻斗,它翻过了这一面,却残忍地抛弃了另一面”,[24]421949和1979年时代巨变中两次文代会的召开和差异明显、与会代表人选的筛选标准,显示出时代的选择与抛弃。文代会作为一个必要的仪式,见证了中心、边缘、主流支流的等级体系的文学史哗变过程,并且在主流政治的参与下给予其合法性,从而实现了新的文学秩序的初步建立。文代会的“重评”行为自身也意味着“在一个‘思想解放’的年代,仍然保留着对不同的人的“不宽容”的现象,在建立新的‘主流文学’的过程中,‘非主流文学’的鉴别和排斥也在同时地进行,‘文代会’即是一种新的压制性的机制。”[22]

新时期文学的经典重评是80年代文学的重要现象,与由此促成的80年代重写文学史思潮一同贯穿了80年代的始终,在左翼文学的重读以及与“文革”极左政治密切相关的“文革”主流文学的重评中,现代文学研究中至关重要的左翼文学评价问题得以凸显。“‘重写文学史’的兴起和‘当代文学’的崩溃并不单纯是文学领域里的一场风暴,而是一场深刻的历史地震,是一种历史的兴起和另一种历史的没落。”而文学重评正是这场风暴的源头,在两种历史更迭的交界处,为我们留下80年代文学与文化的些许微妙和暧昧。

[1]李杨.重返“新时期文学”的意义[J].文艺研究,2005(1).

[2]朱寨.中国当代文学思潮史[M].北京:人民文学出版社,1987:562.

[3]邓小平.在中国文学艺术工作者第四次代表大会上的祝辞[N].文艺报,1979(11,12合刊).

[4]周扬.新的人民的文艺[C]∥中华全国文学艺术工作者代表大会宣传处.中华全国文学艺术工作者代表大会纪念文集.北京:新华书店,1950.

[5]周扬.继往开来,繁荣社会主义新时期的文艺——在中国文学艺术工作者第四次代表大会上的报告[N].人民日报,1979-11-20.

[6]〔日〕竹内好.何为近代[M]∥ 近代的超克.李冬木,赵京华,孙歌,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2005: 183.

[7]南帆.隐蔽的成规[M].福州:福建教育出版社,1999:13.

[8]程光炜.文字中的历史[M].开封:河南大学出版社,2006:69.

[9]郭志刚.中国当代文学史初稿[M].北京:人民文学出版社,1981:193.

[10]〔荷兰〕佛克马,蚁布思.文学研究与文化参与[M].俞国强,译.北京:北京大学出版社,1996:39.

[11]胡乔木.胡乔木文集:第三卷[M].北京:人民出版社,1993:92.

[12]程光炜.文学的紧张——《公开的情书》、《飞天》与八十年代“主流文学”[J].南方文坛,2006(6).

[13]温儒敏.中国现当代文学学科概要[M].北京:北京大学出版社,2005:128.

[14]胡采.中国解放区文学书系:文学运动理论卷[C].重庆:重庆出版社,1992:913.

[15]宋剑华.百年文学与主流意识形态[M].长沙:湖南教育出版社,2002:107.

[16]程光炜.我们是怎样革命的[J].南方文坛,2000(6).

[17]邵荃麟.文学十年历程[M]∥文学十年.北京:作家出版社,1960:37.

[18]洪子诚.中国当代文学史[M].北京:北京大学出版社,1999.

[19]程光炜,孟繁华.中国当代文学发展史[M].北京:人民文学出版社,2004:130.

[20]洪子诚.文学与历史叙述[M].开封:河南大学出版社,2005:92.

[21]陈思和.绪论[M]//中国当代文学史教程.上海:复旦大学出版社,2005:5.

[22]程光炜.“四次文代会”与1979年的多重接受[J].花城,2008(1).

[23]李辉.胡风集团冤案始末[M].北京:人民日报出版社,1989:13.

[24]程光炜.文化的转轨——“鲁郭茅巴老曹”在中国1949-1976[M].北京:光明日报出版社,2004.

[25]韦韬,陈小曼.父亲茅盾的晚年[M].北京:作家出版社,1998:5-6.

[26]黄镇.在毛主席革命文艺路线指引下,为繁荣社会主义文艺创作而奋斗[N].文艺报,1978(1).

[27]旷新年.第一讲寻找“当代文学”[M]∥写在当代文学边上.上海:上海教育出版社,2005:17.

The Occurrence of Literary Reappraisal and the Planning of Literature in the New Period

REN Nan-nan

(School of Humanities,Yantai University,Yantai264005,China;School of Chinese Language and Literature,Shanghai University,Shanghai200444,China)

An important literary phenomenon in the early new era,literary reappraisal can reflect on the literary representation of revolutionary ideology and accomplish the cultural reconstruction in the new era.The literary concept in reappraisal,the grasp of historical evidences in textual reappraisal,and the reshuffle of writers in the writer congress have become special symptoms of the cultural register in the new era—a symbol of the subtlety and complexity of the transitional context.

reappraisal;literature of the new era;the cultural register;cultural reconstruction

I206.7

A

1674-5310(2011)-06-0001-08

2011-10-30

1.程光炜(1956-),男,江西婺源人,中国人民大学文学院教授,博士生导师,现当代文学专业学科带头人,文艺思潮研究所所长,主要研究方向为当代文学史、当代文学与当代文化。2.张伟栋(1979-),男,黑龙江哈尔滨人,文学博士,海南师范大学文学院讲师,主要从事中国当代文学与文化研究。3.李云(1981-),女,四川资阳人,文学博士,现供职于上海大学文学院,研究方向:中国当代文学史与中国当代文化。

任南南(1976-),女,黑龙江哈尔滨人,文学博士,烟台大学人文学院讲师,上海大学文学院在站博士后,主要从事当代文学史研究。

(责任编辑毕光明)