在虚与实之间

——从于坚诗歌出发

2011-12-19林秀

林 秀

(安徽大学中文系,合肥 230039)

作为中国先锋诗歌的一个探索者,作为当代汉语诗坛的一个异数,于坚注定是一个有争议的诗人。于坚,于坚的诗及诗论,乃至于于坚所代表的“第三代诗歌”中重要的一支所引起的诸多话题与褒贬,时至今日仍未止歇。而于坚的诗歌创作又贯穿了新时期先锋诗歌的几个发展阶段,创作经历和色调相对驳杂,因此,当我们面对新生代诗人及诗歌时,于坚成了一个绕不开的话题。

回顾于坚近三十年来的创作,本文以新的视角来考察于坚的诗歌,将其纳入“虚”与“实”的视野内观照。因为,于坚的诗歌其实是一种类似于“走钢索”的诗歌实验,其难度在“虚”与“实”之间行走,其魅力是绽放出虚实相生的文本火花,其意义是为中国当下的诗歌创作树立一个高难度的兼具冒险意味的参照系。透过虚实相互映照的于坚诗歌,我们既可以看到在虚实视野内诗歌写作的种种可能,还可以诊断出当代诗坛的种种症状。

一、穿越虚实的诗歌之光

于坚说:“诗歌乃是少数天才从生命和心灵中放射出来的智慧之光。”[1]40用光比喻于坚的诗歌再合适不过了,光是无形的虚体,但凡光走过的地方现出的都是世界的实体。虚与实本是中国传统诗论的一对基本范畴,于坚诗歌的虚性与实性已跳出了古典诗论的包围圈,在现代生活的启示下结合存在主义诗学生成了新的虚实美学。这种先锋诗歌实验的因缘与目标都是为了最大限度地契合我们当下的经验。当代新诗的虚意与写实并不少见,也不足为奇。于坚的高明之处就是他在虚与实这两个支点之上,使诗歌发生了虚亦实、实亦虚的化学反应,最终让诗歌之光穿越了虚实。

(一)“存在”的三棱镜

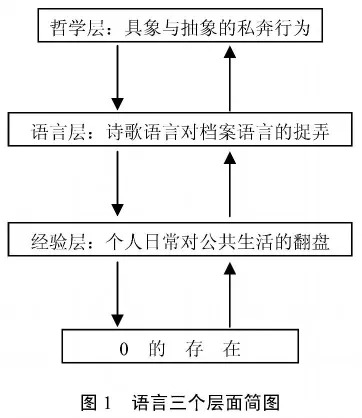

“存在”是于坚诗歌的安身立命之处。于坚几乎所有的诗歌都可以从“存在”这个主题入手,得到大致有效的解读。“存在”在于坚的诗中是一面三棱镜,照出的却是本真的此岸世相。于坚诗歌里的“存在”更接近海德格尔式的“存在”,即哲学本体论层面上纯粹澄明的本性,此存在镜像之一棱也。存在的另一棱是语言。某种意义上,语言即存在。而存在与语言始终依靠的是日常,即第三条棱。这三条棱虚实交叉,前两者的虚性和后者的实性相互映照,结合成物体的立体坐标系。三维的存在,以档案体长诗《0档案》(由于该诗较长,故不在正文中引录全诗)最为显著。因此,以此诗为例,考察“存在”在三个层面上的错位与混合。

《0档案》模拟了已有的档案话语,并趁机戏弄了它。读这首诗之前,先进行解题。“0”是一个很有意思的隐喻:它象征着一无所有,象征着共名与无名,象征着围城;是原点,也是终点;没有方向,却向四周发散,处处是方向。一个抽象数字的喻体包罗万象,虚实共生。代号为“0”的主人公的存在,可以说有三个层面的意义:

首先,日常经验上,0只是一个生于20世纪60年代的普通人,过着小市民的灰色生活,每天按部就班,偶尔有些不健康的思想。细看之下,体制中规范的日常经验与民间的具体存在发生了断裂。前者是公共的及安分、无聊、机械化的,如“鉴定:尊敬老师、关心同学、反对个人主义、不迟到∕遵守纪律、热爱劳动、不早退、不讲脏话、不调戏妇女∕不说谎、灭四害、讲卫生、不拿群众一针一线、积极肯干”;后者则是表面琐屑内里骚动的,“穿短裤、穿汗衣、穿长裤、穿拖鞋、解手、挤牙膏、含水”,“砸烂、勃起、插入、收拾、陷害、诬告、落井下石”。

其次,在语言层面上,0的“个体成长史”被置换成了“词的争斗和演变史”。0两次成了语言的俘虏:一次死于公共话语——档案;一次被诗歌语言所捕获。整首诗形式上是档案形式,有表格、出生证明、检查材料、鉴定、评语、成绩单等等。在这些形式下,诗人用的全是公共话语,他者视角。公共话语的基本特征是单调、死板、统一、空泛、虚假,即它是一种死气沉沉的语言。但生命的差异性遭到了粗暴的缩减,直至被彻底通约化甚至删除。个人档案竟然导致了个人的消失。人死于其中,死于一种普遍的权力话语。于坚试图把人从中拯救出来,有趣的是,在拯救过程中,0又落入了于坚的语言网。于坚以诗歌语言对抗档案语言,斗争的结果是密集、超速的诗歌语言捕捉到了0作为普通人的真实存在。0的出生是一堆动词,“嚎叫、挣扎、输液、注射、传递、呻吟、涂抹∕扭曲、抓住、拉扯、割开、撕裂、奔跑、松开、滴、淌、流∕这些动词、全在现场、现场全是动词、浸在血泊中的动词”;0的成长是一些名词:“身高一米七以上、净重63公斤、腰8寸∕有头发、有酒窝、有胡须、有睾丸、有眼珠、有肱二头肌∕……会体贴、会跳舞、会唱歌、会写作、会说话、会睡觉”;0的恋爱也有诸多语言干涉,“可以、不错、好咧、真棒、行嘛、一致通过”。

再次,诗人于坚用语言贿赂日常生活时,0的存在也被带向了哲学层面。于坚消解了人存在的意义,没有象征、隐喻以及汹涌的情感体验,只留下存在的语言解码。人的本真存在就是无意义的、平面的状态。从具象中生出抽象,而抽象往往不止一个意义生长点。因为具象,所以存在圆满、完整、清晰、耐读,而抽象又使存在变得轻盈、通脱。以上三层如图1所示:

(二)意象的五行山

《西游记》中孙悟空神通广大,天不怕地不怕,后来却被如来用五行山镇压了五百年。作为小说的一个叙事单位,“五行山”是一个象征性的存在。首先,它是一个道具,是推动情节演进的素材之一。其次,它代表着一种力量,这种力量让生灵无处逃匿。再次,它是一座山,是以实体的形式出现,又是神力的象征,具有神性。恰恰,“五行山”的这些基本特性同样适用于于坚诗歌的意象。

于坚诗歌的意象是由民间的日常生活开采出来的,五花八门,深入浅出。其中以物象居多,桌子、椅子、水杯、棉被、汽车、街道……统统信手拈来,随手提取,似乎只要是我们平常目之所及的东西都可入于坚之诗。于坚诗歌意象群类很多,除了实物之外,还有符号性意象。于坚打破了诗歌审美心理定势,把语言本身作为一类意象,令人眼前一亮。在此,意象和语言就建立了循环的因缘。于坚的诗有时以“名词”、“动词”、“形容词”、“定语”、“状语”、“补语”等语言学术语入诗,“是的,彼岸是一个动词”;有时出现的是修辞学术语,如“赋比兴”;有时更直接把汉语拼音加入诗中:“没有谈到zong lv这个音节。”另一特别之处是,于坚许多诗里的意象与其说是意象,不如说是行为事象。于坚借用了电影的蒙太奇手法,将几个跳跃的意象嫁接起来,组成“事象”结构。于坚写《二十岁》用的就是事象群。“二十岁是一只脏足球从玻璃窗飞进来又跳到床上弹起来落下去∕在白袜子黑枕头通洞的内裤和几本黄色杂志里滚几下就不动了”。玻璃窗、床、白袜子、黑枕头、内裤、黄色杂志这些普通意象随着一只脏足球的跳跃镜头被剪接为象征二十岁的事象,“二十岁”这个虚幻的时间意象被拼贴成虚实交叠的事件了,青春期的情境勾勒出来了。下面以《一枚穿过天空的钉子》为例,看看于坚的意象如何由实入虚,既是实在,又蕴含着神性的澄明,一如“五行山”。

一直为帽子所遮蔽 直到有一天

帽子腐烂 落下 它才从墙壁上突出

那个多年之前 把它敲进墙壁的动作

似乎刚刚停止 微小而静止的金属

露在墙壁上的秃顶正穿过阳光

进入它从未具备的锋利

在那里 它不只穿过阳光

也穿过房间和它的天空

它从实在的 深的一面

用秃顶 向空的 浅的一面刺进

这种进入和天空多么吻合

和简单的心多么吻合

一枚穿过天空的钉子

像一位刚刚登基的君王

锋利 辽阔 光芒四射

“钉子”是这首诗的核心意象,一枚被外物所遮蔽的钉子,是一个“微小而静止的金属”实体。它穿过天空的过程,就是由实入虚的过程。“它从实在的、深的一面∕用秃顶、向空的、浅的一面、刺进”。它由物的存在进入了澄明的洞开,露出了锋利、辽阔的虚性本真。敞开的姿态又联结了“天空”和“心”这一实一虚的意象。通观全诗,意象“钉子”的两头分别是实与虚。这是一枚穿过虚实的欣悦异常的“钉子”。

(三)叙事的双面胶

20世纪末,中国新诗的叙事性因各方面的原因和动力,蓬蓬勃勃地生长繁茂起来,成为世纪末汉语新诗的突出现象。正是凭借着叙事性,“第三代诗歌”实现了对20世纪80年代诗艺的本质性更新。“通过对周遭场景的风格化的记录,诗意想象恢复了与生存境遇的交流,大江南北的诗人都不同程度地尝试了利用‘陈述句’将生存现实引入到他们的诗行中。”[2]293叙事逐渐成为可行性和有效性都相当宽广的诗歌创作方法。

叙事性是于坚诗学策略的重要一环,它不只是诗歌写作的技术问题,更是观察、体验及把握生活的一种新角度,是人类生存状态的一种呈现方式。叙事的运用,使于坚的诗歌步入市井之中,又溢出了市井,为当代诗歌确立了一个新的审美向度——诗人陈超所谓的“用具体超越具体”:“诗人的叙述情境是‘具体’的,但叙述视野又是宽大的”[3]10。“第三代诗歌”中的叙事大部分面临着如何从细节的匿名的个人经验中提取隐藏着的超越性品质的难题。于坚的解决之道是建立一种虚实彼此激活的能动叙事,铺路、停电、诞生、谈话、呼噜等等小事、琐事、常事都被于坚当诗来写。如《作品43号》:

下决心把旗帜裹成一团卖给补衣裳的大兵

他要去欺骗世界也欺骗上帝

世界也欺骗他上帝也欺骗他

南方的姑娘已经长成丰满的棕榈树

正在败坏着季风的道德

床已经在星空下公开夜不再是遮羞布

上帝不知道世界几千年来的消息

伊甸园早已卖给撒旦了

他要去有圣光的那层天空

告诉上帝有关男人和女人的故事

对于那个将要受洗的妓院

他永远是一个过时的光棍

这光棍想女人已经想了这么多年

床板都害怕他了

今晚上他终于鼓起肌肉和一个夏娃在一起了

窗帘缝住了夜色 风也不敢多嘴

床渐渐结冰 肃静

他移动了一阵把生殖器取下来挂在书架上

谈起了真正的爱情

童年啦柏拉图啦秋天啦星星啦什么的

谈得非常精彩夏娃的注意力不断地

向图书馆那边安全地转移

后来他撕开了窗帘

就像结束了一个可耻的阴谋那样松了一口气

风吹满了一房间当时他很凉快

这首诗,选取了一个男人夜晚嫖妓的事件来叙述。诗人先回忆了这个男人的背景:这是一个潦倒不堪、深受打击、性压抑的男人。接着镜头转到了那个嫖妓的夜晚,“今晚上他终于鼓起肌肉和一个夏娃在一起了”。然后猛地把笔锋一转,由性转入爱情,形而下转入形而上,“他移动了一阵把生殖器取下来挂在书架上∕谈起了真正的爱情∕童年啦柏拉图啦秋天啦星星啦什么的”。“后来他撕开了窗帘∕就像结束了一个可耻的阴谋那样松了一口气∕风吹满了一房间当时他很凉快”,揭示出一个人心理的压抑远比生理的压抑强大得多。这首诗隐藏着一明一暗的双线结构,表面上看,是一个男人释放性压抑的过程;但进一步看,却是一个受边缘化的理想主义者沦落到只能像嫖妓一样宣泄理想的悲哀图景。虚实两线重叠起来,更内在地透视了诗人的社会批判。这首诗的叙事保留了“具体”情境和经验的鲜润感,又指向可触摸的此在生存的感悟,从而进入到更有意味的“诗与思”契合无间的状态。

生活流的叙事在诗歌中通常都是散点式的、不完整的、跨度很大的多种事象的细节组接,这些组接造成了大面积的“斑纹空白”(斑点式与条纹状的空白)。语言张力便从脱节跨跳的空白处产生,既不是单维线性的升华,也不滞留于具象。于坚诗歌中的叙事功能相当于双面胶的作用,将事件与事件的意味紧密粘合在一起,虚而不离,实而不滞。

二、虚实之间的走钢索杂技

诗人陈超指出:“当代先锋诗所有困境中最基本的困境,乃是如何在自觉于诗歌的本体依据、保持个人乌托邦自由幻想的同时,完成诗歌对当代题材的处理、对当代噬心主题的介入和揭示。”[3]25

要想冲破上述困境,于坚的诗歌写作昭示了一条充满可能性的道路——将诗性的意味和具体生存的真实性扭作一体。他的写作走在虚与实之间,是难度相当大的写作,像在表演走钢索杂技,很是冒险。尽管穿过虚实的写作是暗藏着惊喜的旅途,但意外与危险同样如影随形。走钢索杂技是惊喜与惊险并存的表演,一不小心,把握不好虚实,就有落入以下两种危险境地的可能。

(一)虚空的花哨魔术

虚实之间的写作,把握不好尺度,很容易陷入虚空,诗歌就此沦为梦境漂流和话语遣兴。前者是“自闭症”般的经验真空,更糟糕的还有可能变成一种无关痛痒的个人迷醉术。这类写作发射的是空对空导弹,从虚幻到虚幻,诗人并没有说出什么。他们过于高蹈和玄思,虽有怜悯,却近虚无;虽有执著,却近缥缈。后者滑入了话语的自恋与自戕,成为抽掉历史意识的语言空壳。其语言仿佛是镀金的塑料品,能指和所指之间的背离越来越远,能指成了箭矢,四处发散,最后只剩下语言的自娱自乐了。不论是梦境漂流,还是话语遣兴,都在某种程度上接近了魏晋时期的玄言诗:沉湎于形而上的幻想,艰涩晦暗,幽微曲折,拙劣者更以故弄玄虚、故作深奥的形式主义蒙人;畸形地倚重理念,诗变成了哲学注释或哲学笔记。于坚的写作也跟哲学挨得很近,但他可以很巧妙地以哲学注诗,而众多步于坚的后尘亦步亦趋的写作则往往会不自觉地以诗注哲学了。比起玄言诗,它们所中的语言之毒更深。这样看来,我们称此类的危险写作为“后玄言诗”并不为过。

虚空的诗歌是一场花哨的魔术,乍一看可以有无互变,实际是无法无中生有的。魔术具有诱人的力量,似乎连一些很优秀的诗人都躲不开这种诱惑。诗人杨炼的释《易》史诗表面上看气势雄奇,登峰造极,但其实他已不自觉地进入了语言的海市蜃楼了。不妨看看杨炼的《自在者说·天·第一》:

就这样至高无上:无名无姓黑暗之石,狂欢突破兀立的时辰

万物静止如黄昏,更逍遥更为辽阔

落日庆典步步生莲,向死亡之西缓缓行进

再度怀抱

一只鸟或一颗孤单的牙齿

空空的耳膜猝然碎裂

听不见无辜听不见六条龙倒下绿色知潮

就这样不朽:光在沉沦

……

空空荡荡的我成为万物

投入死亡之西,那黑暗之石永远正午

狂欢、陨落、环烧同一仪式

杨炼的《自在者说》还在文字的排列形式上做起了文章,对此他是这样解释的:“语言上,每首‘天’自成一体,由内部排列不同的三重语言层次组成:‘正’,其如自然界对人类伟大的超越和启示,在诗中以最左边排起的诗行表现;‘反’,表现人类被大自然压抑、限定的痛苦,用自左边起退后二格排的诗行;‘合’,即正与反之合。人永远矛盾地融合各种感受。这一语言层次中出现‘我’,用自左边退后一格 (居中)诗行表现。全诗以此类诗行结束,且‘合’于黑体字‘同一’。”[4]243读者能理解杨炼玄奥的寓意吗?恐怕是诗人的一厢情愿了。《易》本是中国古代形而上学的典范,而杨炼又以虚写虚,夹带玄言,过度挥霍诗人的想象力,没有破除《易》的神秘性,反而把《易》带入了语言的迷宫,致使能指链无穷游走,并多少染上了点“后玄言诗”的气息。这样写作的一个恶果是,对文本真实性的解释权似乎只能全部收归作者所有。

(二)写实的无聊游戏

于坚的优秀诗篇,成熟之处在于“世俗生活描写力”和“历史生存窥探力”是同时到位的,不偏虚、不过实,从虚实之间恰到好处地通过,后面跟着一群模仿者。当下的研究者对这个群体有各种各样的称呼,“民间写作”、“口语诗派”等等。他们鱼龙混杂,良莠不齐,优秀者如于坚虚实皆备,有自己的特色;不良者则陷入了于坚的走钢索写作可能存在的第二种危险:将常识当成写实,玩起“日常”的无聊游戏,落入陷阱而不自知。极端者、偏执者、激进者、狭隘者均练写实而走火入魔,这是目前诗坛更流行的常态。

此类写作是单维度的定向写作,打着“消解价值关怀”、“终结历史意识”、“拆除深度”的旗号,由对抽象的回避发展为对“具体”、“细节”等实性因素的过度依赖,将后现代思潮中的批判精神降格为泛审美的大众狂欢,导致常识性的无聊“事物”的进一步膨胀或壅塞。较有代表性的可推2006年网络上疯狂传骂的“梨花体”(“梨花体”,由女诗人赵丽华名字谐音而来,是赵丽华早期创作的一些将粗糙的口语分行而成的诗,引发了很大的争议和批评,又被一些网友戏称为“口水诗”)。我们看几首“梨花体”,便知道于坚穿行于虚实的创作容易通往的歧途是什么:

毫无疑问

我做的馅饼

是全天下

最好吃的

——《一个人来到田纳西》

我坚决不能容忍

那些

在公共场所

的卫生间

大便后

不冲刷

便池

的人

——《傻瓜灯——我坚决不能容忍》

我说到做到再不反悔这样的诗,诗人无话可说,我们也无话可说,尽管它们明白如话。倘若批评得苛刻点,就如一些网友说的那样,“梨花体”不过是说废话的人学会了用回车键。“梨花体”从朦胧诗式的“精英独白”退化为小型的“庸人独白”,简单粗暴地对待写实,对生活不加过滤,无以为思。

——《我发誓从现在开始不搭理你了》

上述几首诗只有单维度的“本事”的真实,没有对时代的观照或精神体验的真实;它们仅仅耽搁于常识的表面,沉迷于毫无意义的表象,有时贴近了“日常生活的现场”,却没有能力抵达具体历史语境中的“存在的现场”。贬抑个体主体性对存在的形而上观照,也就丧失了诗歌写实本应具有的更宽广更强大的话语辐射力和穿透力。

若以上述列举的诗与于坚的写作相互参照,不难看出,于坚为当下汉语新诗的写作树立了一个高难度有价值的标准;同时,这个标准又是不好拿捏、不易掌控的,危险系数相当大。诗人西川曾以“四个程度”来衡量一首诗的成功与否:诗歌向永恒真理靠近的程度;诗歌通过现世界对于另一世界的提示程度;诗歌内部结构,技巧完善的程度;作为审美对象在读者心中所能引起的快感程度[3]31。要够着这四个程度,对任何一个诗人而言,都是一个考验。

三、结 语

丢“实”和卸“虚”的共同“合谋”,使诗歌从内部损坏了自己的形象。那么在当代中国,究竟需要建立什么样的诗歌精神?所谓“像上帝一样思考,像市民一样生活”[1]73,于坚正在重建的正是这样一种诗歌精神:在现象的准确性和超越的历史视野中,在虚与实之间保持微妙且美妙的平衡。

诗从来都是人间性与超越性的统一。一方面,诗人对生活有基本的体验和敞开;另一方面,诗人又拷问生活,审视生活,提炼生活的诗意。正是这种虚与实的相悖又相成,使诗歌获得了一种活力,升腾但不高蹈,立足大地又不委顿仆地,既有人间的亲和力,又有神启的感悟力。可见,在虚与实的中间地带,或许有一片新的诗歌景观。

[1] 于坚.拒绝隐喻[M].昆明:云南人民出版社,2004.

[2] 姜涛.叙述中的当代诗歌[M] //王家新,孙文波.中国诗歌:90年代备忘录.北京:人民文学出版社,2000.

[3] 陈超.中国先锋诗歌论[M].北京:人民文学出版社,2007.

[4] 杨炼.鬼话·智力的空间[M].上海:上海文艺出版社,1998.