教育虚拟社区凝聚力初探

2011-11-19

(曲阜师范大学信息技术与传播学院,山东日照 276826)

众所周知,21世纪是一个信息化、网络化的时代。随着现代教育技术与网络技术的迅速发展,网络教育在现代大力开展起来。而作为网络教育众多形式之一的教育虚拟社区越来越受到广大教师、学生与教育关注者的重视。

目前,教育虚拟社区虽然发展势不可挡,但是真正有代表性的、做大做强的却屈指可数。不少教育虚拟社区终因人气不足、知识更新缓慢而销声匿迹了。从社会心理学角度来看,社区凝聚力就是教育虚拟社区维持生命力的核心内涵。如果一个教育虚拟社区的凝聚力不强,用户登录几次之后就不再使用了,这样不仅建设教育虚拟社区的最初目的没有实现,而且势必会使其走向灭亡。本文就从最基础点出发,初步探讨了教育虚拟社区凝聚力的内涵以及其理论基础。

一、教育虚拟社区凝聚力的内涵

(一)教育虚拟社区

本文采用胡凡刚教授于2005年提出的教育虚拟社区的定义,即教育虚拟社区是基于跨时空的、开放的、自由的网络虚拟环境,社区成员(主要包括教师与学生)之间进行专题研修、交互协作、资源共享,从而相互影响、相互促进,最终形成的具有共同社区文化心理的、生态式的社会关系共同体。

(二)凝聚力

凝聚力(Cohesion)一词源于拉丁词“Cohaesus”,表示结合或粘合在一起。早在上世纪 30年代勒温开创的群体动力学中已有探讨。他认为凝聚力是作用于集体成员的心理力量,它是使群体成员转向群体内部的力量。维特(Whyte)明确在团体研究中提出了凝聚力一词。费斯廷格等首次发表对凝聚力的系统研究。费斯廷格等在1950年出版的《非正式群体的社会交往压力》(Social Pressure in InformalGroup)一书中,提出了凝聚力的3个构成要素:(1)团队成员间的吸引力;(2)团体目标和任务的吸引力;(3)加入团队所得到的威信。

50年代,人们采用较多的是费斯廷格等人对凝聚力的定义。他们认为:凝聚力是促使成员留在团体内的作用力的总和。在60年代左右,对团队凝聚力的研究大多集中在个体之间及个体与团队之间的相互吸引程度上。70年代随着对团队凝聚力的研究继续深入,一些学者将凝聚力和动机联系起来,认为确定团队成员为什么被团队中的其他人所吸引是很重要的,而这种原因一是需要与他人一起努力有效地工作,另一种则是需要与他人和谐相处。上世纪80年代,卡伦集合前人所长,提出了新的凝聚力定义:“在追求团队目标的过程中,反映一个团队团结在一起,保持整体倾向的动力过程。”

总之,关于凝聚力的定义相当繁杂,其演变大体上遵循了两条发展脉络:一是从“吸引力”到“归属感”,形成了目前凝聚力内涵的主要维度;二是从笼统的“作用力”、“吸引力”细化为更具体的“目标”、“共同情感”、“价值观”等。所以,凝聚力主要体现在以下方面:归属感、共同的价值观、共同目标、共同情感、平等的机会、成员之间相互信任等等。

(三)教育虚拟社区凝聚力

教育虚拟社区作为一种全新的学习方式,它延续了传统师生之间关系的诸多特质,其中也包括凝聚力。教育虚拟社区中成员交往已久,成员之间加深亲密度、亲和力,社区对成员产生吸引力、向心力。由此可见,教育虚拟社区中凝聚力的产生是必然的,它是师生人际关系发展的必然结果,并不因为空间的虚拟性而消失。结合教育虚拟社区理论,我们将教育虚拟社区凝聚力定义为:教育虚拟社区对聚集在社区里具有共同价值观、目标、情感等的社区成员的精神吸引力、向心力;是社区成员之间相互信任、相互吸引,相互尊重,明确自己的权利和义务,地位身份平等的集中体现;是影响和支配教育虚拟社区成员在社区中活动的一种心理状态。

二、相关理论基础

通过搜索、查阅国内外相关文献,阅历社会学、社会心理学方面的专著,笔者可以粗略地将教育虚拟社区凝聚力的理论基础归纳为:马斯洛的需要层次理论、弗洛伊德的人格结构模式理论、社会认同理论、社会交换理论、社会认知理论等。

(一)马斯洛的需要层次理论

1.理论内涵

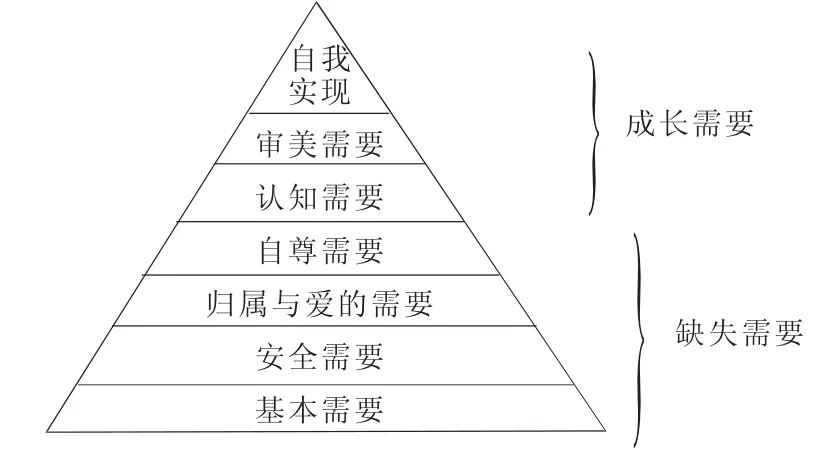

美国著名心理学家马斯洛在其著作《调动人的积极性的理论》一书中,提出了“需要层次理论”,他把人各种各样的需要从低级到高级依次分成七个层次(如图1所示),即基本生理需要、安全需要、归属与爱的需要、自尊需要、认知需要、审美需要、自我实现需要。同时,在这七种需要中,前四种需要是缺失性需要,后三种需要是成长性需要。

图1 马斯洛需要层次结构图

2.需要层次理论指导意义

由马斯洛的需要层次结构图可以看出,缺失需要是满足教育虚拟社区中社区成员“心理”和“生理”的需要,也是最基本、最低级的需要。满足社区成员在教育虚拟社区中的交往、交流和学习等基本需求;社区平台的稳定、个人信息的安全、降低因社区平台繁琐复杂而产生的焦躁、混乱和不适应、对社区规章制度的实施情况以及对授课教师、助理教师知识水平高低的要求等方面;社区成员对友情、信任、温暖的需要;满足社区成员自尊、自重和来自他人尊重的需求。

而成长需要即是社区成员在教育虚拟社区学习过程中,能够满足自己的情感、认知需要。对于大多数社区成员而言,固定的社区模式、固定的学习资源类型、固定的讨论话题等容易使他们的社区体验变得陈旧、麻木,甚至失去兴趣,进而减弱对社区的认同、依恋等心理感受。马斯洛认为,在我们的现实生活中,也会时常体验自我实现的高峰体验,但我们的日常生活更多的是由平和与宁静构成的。因而,只有在基本需要、安全需要、归属与爱的需要等其他六种需要得到满足的基础上,自我实现的需要才得以实现的。当社区成员自我实现的需要得到满足时,社区凝聚力也会随之增强。

总之,教育虚拟社区只有在最大程度上满足社区成员各方面的全部需要之后,社区成员才能对社区具有归属感、向心力,才愿意经常使用社区,从而社区的凝聚力就得到提升。

(二)弗洛伊德的人格结构模式

1.理论内涵

弗洛伊德在《自我和本我》(1923年)一书中,提出了人格结构模式,即人格结构主要包括“本我”、“自我”、“超我”。其中,“本我”相当于潜意识,它处于心灵最底层,是一种与生俱来的动物性的本能冲动,是混乱的、毫无理性的;“自我”从“本我”中分化出来是受现实陶冶而渐识时务的一部分,它是有意识的,但也包括无意识的事物,它能根据周围环境的实际条件来调节“本我”和“超我”的矛盾、决定自己行为方式的意识,代表的就是通常所说的理性或正确的判断;“超我”是能进行自我批判和道德控制的理想化了的“自我”,是儿童在生长发育过程中社会尤其是父母给他的赏罚活动中形成的。当“本我”、“自我”、“超我”三者之间和睦相处、保持平衡状态时,人的身心才会健康的发展。

2.人格结构模式指导意义

教育虚拟社区,顾名思义就是社区成员在虚拟环境中进行交流,相互学习、共同进步。它最突出的特征之一就是异地性、虚拟性,其内部成员更注重精神层面的交往。在教育虚拟社区的交流、互动中,成员不受任何约束,自由发表自己的观点,能够在最大程度上表现“本我”,寻找到浓浓的凝聚力。而“自我”可以在整个行为过程中起到监督、导航的作用,它控制“本我”的无意识冲动,使之更合理、更充分。“超我”在“本我”释放能量的过程中,制定道德标准、做出价值判断。

(三)社会认同理论

1.理论内涵

社会认同的英文是social identity,在这里把identity定义为可以将个人与他人分辨开来的个人和社会特征。社会认同理论的创建者Tajfe(1978)将社会认同定义为“个体认识到自己所在群体成员所具备的资格,以及这种资格在价值上和情感上的重要性”。

社会认同理论试图解释个体所获得的对自己所在群体成员身份的认识,是如何影响他的社会知觉、社会态度和社会行为的。它认为社会群体的成员身份和群体类别是一个人自我概念的重要组成部分。因此,当一个人与另外的人进行交往时,他们不是作为一个单独的个体,而是作为一组或一类人的代表与人交往。在社会交往中,人们总是努力获得或维持积极的社会认同(从而提升他们的自尊),这种积极的认同很大程度上来自内群体和相关外群体的有利比较。当人们不满意当前的社会认同时,人们可以选择离开该群体或寻求达到积极认同的途径。个体过分热衷于自己的群体,认为自己的群体比其它的群体好,并在寻求积极的社会认同和自尊中体会群体间的差异,容易引起群体间偏见和群体间冲突。

2.社会认同理论的指导意义

社会认同理论对教育虚拟社区的发展壮大具有重要的指导意义。在教育虚拟社区中,如果社区成员能够从其他学习者或教授者那里获得满意的认同感,那么成员就对社区产生了强烈的信任感或是满足感。同时,社区从某种程度上来说也就具有了社区凝聚力,能够对社区成员有特定的吸引力、向心力。

(四)社会交换理论

1.理论内涵

现代社会交换理论的代表人物有乔治·卡斯伯·霍曼斯、彼得·迈克尔·布劳以及后来的理查德·埃默森,这里主要介绍霍曼斯的行为主义交换理论。霍曼斯借用行为心理学和经济学概念构建他的行为主义交换论,其中的平等性原则是社会交换的基本要求。他认为社会交换行为规律是维持人际互动和社会稳定的基础,个体能够理性的追求最大利益。而在中国的社会文化中,社会交换存在于方方面面,如社会生活、行为规范、礼节制度、心理思想等,其中“礼”、“报”、“让”、“义”等充分体现了社会交换思想。

2.社会交换理论的指导意义

社区成员在教育虚拟社区中互相交换观点、交流心得、共同进步,而社会交换思想充斥着整个互动过程。所以说社会交换理论在教育虚拟社区凝聚力中占据非常重要的地位。社会交换理论让社区成员自觉遵守社区规则,约束规范人们的交换行为,使得社区内部的交流互动得以顺利进行,众多社区成员在教育虚拟社区的交流互动中得到满足感,从而更愿意在这个社区中进行各项活动,无形中社区的凝聚力就得到保障、提升。

(五)社会认知理论

1.理论内涵

一般认为,社会认知作为一个独立的研究领域开始于20世纪70年代中期或80年代初期。1980年,美国心理学会正式同意在杂志《人格与社会心理学》中开辟“社会认知”的栏目,1982年,“社会认知”杂志宣告出版,从此社会认知研究在当代心理学研究中逐渐占有了一席之地。

弗拉维尔(Flavell,1998)认为社会认知的对象是人以及人类的事件,它是关于人和人的行为的知识与认知。方富熹认为社会认知是人对自己和他人的认识。社会认知是对认知过程的理解,也是认识人的复杂的社会行为的关键。

目前社会认知理论研究的主要内容分别是:自我中心的研究、观点采择的研究、心理理论的理论等。皮亚杰在《儿童的语言和思维》中最早提出自我中心的概念。自我中心是指个体不能区分自己的观点和别人的观点,不能区别自己的活动和对象的变化,只是把注意力集中在自己的观点和自己的动作现象上。塞尔曼(Selman)认为观点采择是指区分自己与他人的观点以及发现这些观点之间关系的能力。心理理论是指个体对自己和他人心理状态(如需要、信念、意图、感受等)的认识,以及以此为基础对相应行为做出因果性预测和解释。

2.社会认知理论的指导意义

众多的社区成员在社区中共同学习、相互交流,就会不可避免地产生不同的观点,有不同的行为现象。社会认知理论能够指导社区成员正确、客观地区分人与人之间不同的观点、行为及对象的变化,并以此采择适当的观点,最终做出合理的因果性预测和解释。如此一来,教育虚拟社区能够给其社区成员提供自主的选择观点、形成结论的机会,吸引大量的成员在社区中积极、自愿地进行学习交流,社区的凝聚力就毫无疑问地获得提升。

三、结束语

教育虚拟社区凝聚力是凝聚力研究的一个新视角,关于它的内涵还有许多需要我们继续研讨、学习之处。它作为一个包含教育学、社会学、社会心理学等各学科知识点的新名词,其理论基础也是涵盖了以上各学科的方方面面。在这里,本人只是简单地看了马斯洛的需要层次理论、弗洛伊德的人格结构模式理论、社会认同理论、社会交换理论、社会认知理论等,并且稍微谈了它们对于教育虚拟社区凝聚力的指导意义,以期对以后的相关研究有一定的借鉴作用。

[1]胡凡刚.教育虚拟社区交往研究[D].广州:华南师范大学,2006.

[2]皮连生.学与教的心理学[M].上海:华东师范大学出版社[M].2006:291.

[3]Tajel H.Differentiation Between Social Groups:Studies in the Social Psychology of intergroup R elations.chapter1觸3.London:Academic Press,1978.

[4]周志娟,金国婷.社会交换理论综述[J].中国商界,2009,(1).

[5]方富熹.儿童社会认知发展研究简介[J].心理学动态,1986,(1).