“极高明而道中庸”*——浅探《新著国语文法》中的修辞语用思想

2011-11-18刘蕾

刘 蕾

(东莞理工学院,广东 东莞 523808)

“极高明而道中庸”*

——浅探《新著国语文法》中的修辞语用思想

刘 蕾

(东莞理工学院,广东 东莞 523808)

黎锦熙先生是我国著名的语言文字学家,其 1924年出版的《新著国语文法》是我国现代汉语语法的开山之作。《文法》中论及“论理的次序”和 “文学的次序”,这在结构语法尚未产生的年代,实在是很可宝贵的。借用今天的修辞语用理论,尝试对《文法》进行新的解读,以求教于海内方家。

黎锦熙;《新著国语文法》;修辞语用

黎锦熙先生是我国著名的语言文字学家,他的研究涉及语法学、语音学、文字学、词典学、修辞学、音韵学、汉语史等诸多领域,并均有建树。但黎先生最大的贡献还是在语法学方面,1924年出版的《新著国语文法》 (以下简称《文法》),“是我国第一部以白话文为研究对象、有深远影响的现代汉语语法的开山之作,它有力地促进了我国现代汉语规范化,为现代汉语书面语的最后形成和发展奠定了基础,有筚路蓝缕之功。”[1]郭绍虞先生评价黎锦熙在汉语语法研究方面取得的成绩,认为“文法之学,肇自《文通》;语法之学,建于黎翁。”黎锦熙汉语语法的探究实践在中国语法史上的地位之高,由此可见。

虽然黎锦熙先生的语法研究成就在学界有口皆碑,但是其语法学思想并未为大家所完全了解。正如张拱贵、廖序东在《重印〈新著国语文法〉序》中所指出的,这部语法著作的贡献 “不仅在于第一次系统地研究了白话文语法,形成了一个完整的语法体系,使语法知识得以普及,而且在于它从大量的汉语事实出发,提出了一些有价值的理论和原则。对于前者,已有公论;对于后者,似乎还缺乏足够的重视和深入的研究。”[2](P1)特别是《文法》中所提出的两个重要概念,常常被学者们所忽视。这两个概念,一是 “论理的次序”,二是“文学的次序”。所谓 “论理的次序”,是指语义结构而言,相同的语义结构图解也相似,也即其语义关系相似。所谓 “文学的次序”则是指 “语文习惯上移动变更的次序”,也就是指语义结构相同的各种不同的句式。“这使人们很容易联想到现代语言学中的‘深层结构’和 ‘表层结构’这两个概念。在结构语法尚未产生的年代,黎先生就在《新著国语文法》中提出了句法组织的两种次序说,实在是很可宝贵的。”[2](P2)

然而,令人遗憾的是,对于这两个重要概念,当时和之后的许多学者却并没有给予足够的重视。直到最近的几年,才有学者认真对之进行了发掘研究,并做出了较为客观公正的评价。值此纪念黎锦熙先生诞辰 120周年之际,重读《新著国语文法》,我们感到格外亲切,也深受启发。这里,笔者不揣固陋,仅就自己的一知半解,并借用今天的修辞语用理论,尝试着对《文法》进行新的解读,提出自己的一点浅见,以求教于海内方家。

一、关于“同义异形”

黎锦熙先生研究语法有一个特点,就是将引进的西方语言理论与汉语的语言事实相结合,以新兴的白话文语法为描写对象,在语法理论研究中强调 “实用性”,注重语法与修辞的结合。关于这一点,黎先生在《〈现代汉语修辞学 (张弓著)〉序》中有一番 “夫子自道”:“一部有实用价值的语法书,并不避免有关修辞学的种种说明;一部有实用价值的修辞学,必须涉及有关语法的许多语言因素。而这些被利用为修辞手段的语言因素,又多半是一种同义形式。”[3](P410)《文法》中对汉语中大量“同义异形”的语言事实进行了描写和分析,正是践行他自己的学术主张、体现他研究语法理念的表现。

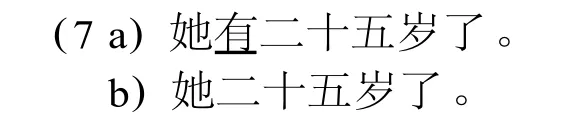

比方说,黎先生在阐述 “实体词的七位”时,非常敏锐地注意到在汉语习惯表达中,表地位的副位名词往往要变更主语的位置,让它倒装于述语之后。为此,他在书中罗列正式句和变式句,以区分语意:

在这两组例子中,黎先生认为 (a)为正式句, (b)为变式句,“这正式句和那变式句,语意上轻重之点实有不同。”《文法》二十四版黎先生又增补文字进行说明:“国语特征:词位随势变,势重便提前,提前到句首,重与主语等;成分既划定,全面有关联,原则不轻变;成分虽不变,语序已转移,语意仍切合。如此看结构,规律才有定。”[4](P45)在这里,黎先生指出国语文法句法的成分是在语序中决定的;而正式语序的词位又常随语意 (包括语势、语气等)的轻重而变。

这种观点其实正是一种语言结构分析上的修辞学解说,因为 “修辞是语言运用的规律”,[5](P4)“修辞和语法之间没有一条严格的界限。”[6]把 “茶棚里”和 “前面”两个表示空间的副位放在句首充当主语,强调了下文都是叙说这 “空间”情况的,这也就是黎先生所提出的 “文学的次序”。如果运用语用学的观点来加以解析,我们可以看到这两组例句中的 (a)、 (b)只是逻辑意义上的命题相同,即 “论理的次序”相同,但其话题却是全然不同的,因此信息和焦点也就不同。

关于同动词 “是”字的用法,黎先生也敏锐地注意到它的特殊性,认为它有时很虚灵。《文法》对此有如下的举例说明:

上述两例,黎先生认为,如果从语法规律角度出发,其中 (a)句中的 “是”字都可删去,改为陈述句 (b);否则也应在句末添个联接代名词“的”字,转换成判断句(c)。但黎先生紧接着就指出,“国语的习惯上却都不必如此:因为这种‘是’字下面的补足语,不是要决定前面的主语是什么东西,乃是决定主语有怎样的一个情形——这补足语只是散动词联结他词而成的短语,所以不须添加 ‘的’字来充当实体词;并且这‘是’字一面表示决定的意味,一面还带有缓宕语势的作用,所以也不可删去。上举的第二例,若把 ‘是’字读重音,也可加强语意。”[4](P100)这样的论述就把视点从一般的语法规律转到了语用修辞,因为“从原则上讲,语法讲的是对和不对,修辞讲的是好和不好;前者研究的是有没有这种说法,后者研究的是哪种说法比较好。”[7](P10)由此,“是”的用和不用,在这里并不取决于语法,而是取决于修辞——缓宕语势,加强语意。

这种情况,在汉语中有大量的语言事实存在,黎先生认为都可如此灵活看待。又如,用作述语的形容词或形容语,有时在它上面接一个同动词,它就退为连带成分的 “补足语”了。对此,《文法》也作了举例说明:

黎先生认为,上述 (a)句的语意,和直接把形容词作为述语的 (b)句子,都有着精细微妙的差别 (限于篇幅,此处就不再赘述)。

朱德熙说:“语法研究的最终目的就是弄清语法形式和语法意义之间的对应关系。所以从原则上说,进行语法研究应当把形式和意义结合起来。”[8](P80)而黎锦熙先生的《文法》正是从各个细微之处做到了这一点,带给我们许多有益的启示,使我们对于语法现象的观察和分析更趋深入。

二、关于语法省略和词法活用

黎锦熙先生在论述修辞时提到,语法中的省略句和词法中的转类法,“一方面应当根据形式逻辑来解释语法规律,另一方面就得认识这些规律的形式,原是以修辞上的需要为出发点的。”[3](P410)此种观点在《文法》中也得到了印证。

黎先生指出,现代汉语中有一种句子,从论理 (逻辑)上来看是省略了主语,所留的只是“领位名词”,可在话语理解中却不会令人觉得有所省略。例如:

黎先生认为这种省略虽不合于论理,在习惯上却不至发生误会。“单论语言和文学的习惯,原是偏于心理方面的;但若讲到文法,便不能不兼顾论理的方面,所以这也叫做论理的省略。”[4](P74)也就是说,如果抛开上述两例 (a)句子的语意,那么它们在形式上其实是完整的,符合现代汉语语法规范的。而我们之所以无须增补主语如(b)句子,便能够准确把握原句的完整语意,是因为这是“偏于心理方面的”。如果我们运用语用学上列文森所提出的信息原则来作出解释,那就是 “说话人的表达倾向于最小极限化和听话人的理解力求把话语信息扩大到最大极限化”。[9](P76)(a)句子提供了“酒淡”、“树叶红”这样最小极限的语言信息,但根据常理推导,我们可以找出最为特定的理解来扩展 (a)句子的信息内容,于是就得到了 (b)句子。

当然,对于此类习惯上的省略句,也有应该留心的。《文法》中举例说:

黎先生认为,这句话有含糊不明的毛病,因为不知道究竟是指他的哪一部分好:是境况好呢,身体好呢,还是性质好呢?“……所以在修辞上,对于大家不经意的省略成分之习惯,也要注意。”[4](P74)

此外,形容词作述语时 “平比法”的基本句式,如 “我的心干干净净,像水似的”,在语言和文学的习惯上,这种述语的形容词,也是常常省略的,“因为要使人家只从所比的实体,默喻相比的性象,便觉得浑含些,圆活些。”[4](P79)这也是用合乎规范的语言形式来为修辞表达服务了。

再看词法。黎先生认为凡名词的象征用法,动词活用法中的意动词,形容词中由名词转用的,和名词转用如副词的,“在文法上说来,这些引申、转变,都可以说是词性的活用法;若在修辞学上讲来,大都是将一种比喻隐然含蓄这些词的形象中——即如 ‘林’立,是喻其多;‘云’集,是拟其盛——叫做隐喻法 (Metaphor)。”[4](P132)黎先生在此处已经明确指出了词性活用的修辞学意义,像 “林立”、“云集”等词本身带有的修辞素质,由包含着一个比喻显现出来,而这种比喻构词方式正是汉语常见的构词方式之一,是带有修辞性质的特殊的语法结构。

《文法》中对上述提到的词性活用都有具体的例证和分析。如在第 71节 “特有名词与数词”中,黎先生以闻一多《最后一次演讲》中的句子为例:

黎先生分析此句中 “李公朴”是特名,特名加上多数的数量词,是以特名象征通名,表示“千百个像李公朴一样的人”,这正是一种修辞上的假借法。现代汉语中这种例子很多。

再如由名词转用为性状形容词的,《文法》中举 “蜂目”、“猿臂”、“犬子”等词为例,认为这些词都是比喻性状法,名词与下名联成复合名词:“蜂目”意指眼如胡蜂,形容凶恶的面貌;“猿臂”谓臂长如猿,可以运转自如;至于 “犬子”,则是以“犬”为喻表示谦称,对别人称呼自己的儿子。黎先生认为这些词语形式简洁,但涵义丰富,正是以修辞用法转化为了语法形式。

三、关于虚词

虚词是汉语表示语法关系的重要手段,虚词的产生最初多源自实词的语用特性。“汉语虚词可用可不用的原因,一方面固然由于虚词本身的关系,一方面再由于汉语可以堆迭词组以成句的关系。……如果必须要从这方面看问题的话,那么汉语语法就不能不结合着修辞。”[10](P568)黎锦熙先生也早在八十多年前就注意到了虚词的修辞语用意义,并在词类的语法学论述中诸多涉及。

《文法》中还没有 “虚词”概念的出现,黎先生把汉语词分为九种五类,其中关系词包括介词和连词;情态词包括助词和叹词,两类合起来,也就基本上是我们今天所说的虚词了。

先看介词。黎先生分析时地介词,认为凡表静着的内动词,若要用介词 “在”介出地位,或前或后,都可附加;但若是表流续的内动词,便不能如此,只可附加在前。例如:

黎先生认为从语法角度出发, (12a)和(12b)都可以成立,因为 “站”这个动作是静定、固着的,仅代表状态,所以由“在讲台上”这个介宾短语所担当的副位,位置在前或在后均可。但下一例子则不同,(13a)成立, (13b)除了诗歌或新的译著外,习惯上都不可作。因为 “跑”这个动态是流动、连续的,若用 “在”字介出这个动作的地位范围,便须附加在前面而不可在后。若是附加在后,那么,这 “在”字就和 “到”字同义,是介出动作所到着的地点了。例如:

在这一例中,黎先生认为 (a)、 (b)两句的意义是大不同的: (a)表示的是 “麻雀从其他地方飞到了电杆上”, “电杆”是“飞”的目标;而 (b)强调的是 “麻雀飞”的动作,“飞”字由定着性变为流续性了,而且“在”字所关涉的范围也扩大了。

屈承熹先生曾说:“语言是为了表达而要求的,是在现实世界中由某个特定的视点观察,然后从整个事件中选取最合宜的部分来表述,以达到其预期目的。”[11]从上述句子的分析,我们可以清楚地见出,黎先生之所以对介词的不同用法及不同意义做细致入微的辨析,正是为了语言表达的准确、合宜。而这一点,也正是修辞语用一直追求的目标。

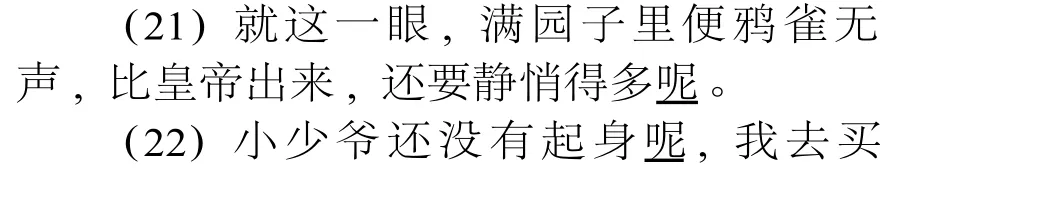

再看助词。助词是汉语所特有的,因为中国文字只有简单的句读标点,没有表示疑问、叹息等语气的符号,这就只得假借 (或制造)几个字来表示这些语气,依音造字。助词只用在词句的末尾,表示全句的“语气”。黎先生认为:“助词在文句论理的结构上虽无重大的关系,但口语中的表情、示态,全靠把助词运用得合式,才可使所表示的情态贴切、丰美而细腻。”[4](P228)这话是从 “文学的结构”上来说的,也就是紧密结合着语用修辞来讨论的。例如 “了 (或作啦)”的用法,黎先生举例分析道:

(15)不要只管讲话了。

从表 1 可以看出:第一主成分在 X1、X2、X6、X10与X11上具有较大的载荷,说明第一主成分在一定程度上代表着经济生活水平;第二主成分在X3、X4上具有较大的载荷,说明第二主成分在一定程度上代表着海洋渔业水平;第三主成分在X7、X8、X9上具有较大的载荷,说明第三主成分在一定程度上代表着居民收入水平。

(16)大哥,我的言语,休要忘了。

(17)别多说啦!

根据黎先生的分析,认为以上各句,若不用这 “了 (啦)”完结助词,语气就会显得强硬,从而请求变成命令,劝阻好似禁止。这种分析由于结合着语用修辞来谈,所以就有相当强的说服力,让人 “知其然”,亦“知其所以然”。

又如“的”和 “呢”的用法,黎先生在《文法》中说:“于语意无所增益,于语气也无所帮助,不过使说者的态度,对于所指示决断的话,确定而不游移,精警而不含混。”[4](P236)如:

黎先生认为,这些例句中的“的”字都增加了确定的语态。

又如:菜吧。对于这几句,黎先生则分析认为,这些句中的 “呢”可以增加精警的语态。如果要在全句中一部分的词或语句中特别表现得精警,这类助词也可以用在句首的一顿之下,专为提起语势。比如:

(24)喜欢呢,和他说说笑笑;不喜欢呢,可以不理他就是了。

汉语虚词是随语气的变化而加以取舍的,而这种所谓语气的变化,事实上正是汉语的修辞现象。能够关注到虚词在不同语境下的不同语意和不同语用,这也正是《文法》的独到及高明之处。

四、关于图解法

黎锦熙先生在汉语语法研究上有很多贡献,其中 “句本位”的语法观,就是他在《文法》中提出的。他认为 “句本位”是“极自然的事”,“句子由最简单的到极复杂的形式,仿佛像一种有机物底生长;文学上段落篇章底研究,也不外乎引导学者去发现怎样并为甚么把许多句子结合成群;各群之间,又是怎样的关系;因而发现对于模范的读物,要怎样效法才算最有价值:这也是研究上很自然的趋势。所以,句本位的文法,退而分析,是词类底细目;进而综合,便成段落篇章底大观。” (《引论》)[4](P3)可见,在他看来,句本位的研究对象,不能仅限于词、句,而是要扩大到句群、段落和篇章。至于复式句、多合句和篇章结构,“那就更是语法和修辞学 (包括一般所谓作文法)的会师。其中有个主要关键,那就是往年称为文章体裁的 ‘语体’,语体的不同,可以影响到词汇上的措词和句法上的语气,也跟着有不同的选择标准。”[3](P410)

基于这种认识,黎先生为此特创了图解法来作为“句本位”分析的工具。于此,我们不仅能看到黎先生不断进取、勇于创新的精神,更看到了他对语言实际分析的精密细致,对语言理论深入大胆的探索。黎先生在《文法·今序》中这样表明自己的观点:“图解是汉语语法特别需要的,因为汉语是各词孤立的分析语,主要是依靠词的位次来表达意思,这语序一经图解,就把组织规律明白清楚地摆在眼前。特别是理论文中的长句子,不用图解法就很不容易说得明白清楚。图解法应当是我们对于自己正在发展中的民族语文自己创造的一种研究和教学上的武器。”[4](P18)这样一个“武器”,它的用处 “在于使学者直接地敏活地一眼看清复句中各分句底功用、分句中各短语底功用、短语中各词类底功用。画图析句,或主或从,关系明确;何位何职,功用了然。” (《引论》)[4](P3)这是从语法学的角度来分析句子。而图解法的最终目的,却是要使学者“ (1)从句子底文学的次序上,透进一层,看出逻辑的次序来;(2)因此便可了解文学的次序真正是个甚么; (3)并且明白:只要逻辑的关系保持得清楚,任凭文学的方面 (即语言底习惯上)怎样移动变更,不能强加限制。”(《引论》)[4](P3)很明显,用今天的学术眼光来看,黎先生的这些分析就是从修辞语用的层面来理解句子的。

语言是用来传情达意的,是交际的工具。语言学家研究语言符号要着重说明语言这一传达信息的工具是如何发挥作用的,怎样才能使发射信息的人和接受信息的人有共同的理解。黎先生认为,正确地图解语句或篇章,“能鞭策学生对于文句作委曲深邃的探究;能领着学生和各种困难脸对脸儿的碰着,使不能不对于句中诸重点问题努力地加研究、下判断,而不容有囫囵吞枣之余地。” (《引论》)[4](P3)可是,如果不用图解法来分析语句,“则有机的‘活句底全体’无从表现,而脔分肢解,成了许多碎片儿零块儿的东西,或者自顶自踵,头目自足,节节考究,顾此失彼;像这样去观看文句, ‘非徒无益,而又害之’!”(《引论》)[4](P3)

根据多年的教学实践,我们认为黎先生的这一观点绝非是夸大其辞。汉语文法、句法的成分是在语序中决定的;而正式语序的词位,又常随语意 (包括语势、语气等)的轻重而变化。所以,图解法上固定的次序,正是一种论理的次序;语文习惯上移动变更的次序,乃是文学的次序。20世纪 80年代,由于长期以来语文教学效率的低下,直接引发了汉语语法学无用的论调。而黎先生所设的图解法形象、直观的效果,则能帮助学习者把自己对于复杂语句结构的理解明白清楚地传达出来,从而可以养成一种自觉分析语言的习惯,有助于提升赏析和运用语言的能力。至于黎先生对文章全篇或整段语言进行分析的总图解,由于包括了重点析句、定位辨词、深究章法、体会修辞四个步骤,这就使章法、句法、词法乃至修辞法、写作法都得到有机、统一的表现。

总之,正如《文法》第十九章 “段落篇章和修辞法举例”所进行的示例那样,通过大规模图解法,黎先生对于一篇作品文法上的研究,确实达到了其可谓 “致广大而尽精微”的境界。关于这一点,黎先生曾不无自豪地认为,他的图解法 “——却也可说是 ‘极高明而道中庸’。何以故?图解法只求看出正确无误的文法来,并不存他种奢望,所以是 ‘道中庸’;因而把措辞之婉妙、组句之奇崛、表情之深挚……等等文学上的修辞法一并看出来了,所以又是 ‘极高明’了。”[4](P276)

《新著国语文法》是汉语语法学草创时期的代表作,它自辟新径,见解独到,论述详尽,体系完整。近年来,汉语语法研究正在经历着某种意义上的回归传统的过程。而修辞语用学在当今的发展,其遭遇的瓶颈从某种意义上来说就在于研究方法的缺失。很多学者认为语法与修辞是有着紧密联系的连续统,因此,今天我们重读《文法》不仅感到非常亲切,而且细心研究还会发现其中有许多以前不为我们所认识到的精彩的思想和观点,相信它带给我们的启示是巨大的。

[1]黎泽渝 .勇于创新不断开拓——纪念先父黎锦熙先生逝世 20周年 [J].渭南师专学报 (社会科学版),1998,(1).

[2]张拱贵,廖序东 .重印新著国语文法序 [A].新著国语文法 [M].北京:商务印书馆,2001.

[3]黎锦熙 .〈现代汉语修辞学 (张弓著)〉序 [A].黎锦熙语言学论文集[C].北京:商务印书馆,2004.

[4]黎锦熙 .新著国语文法 [M].北京:商务印书馆,2001.

[5]李嘉耀,李熙宗 .实用语法修辞教程 [M].上海:复旦大学出版社,2000.

[6]修辞科学的发展与语言研究——沈家煊先生在复旦大学与青年教师、研究生座谈纪要 [J].修辞学习,2006,(5).

[7]吕叔湘 .漫谈语法研究 [A].吕叔湘等著,马庆株编 .语法研究入门[C].北京:商务印书馆,1999.

[8]朱德熙 .语法答问 [M].北京:商务印书馆,1985.

[9]索振羽 .语用学教程 [M].北京:北京大学出版社,2000.

[10]郭绍虞 .汉语语法修辞新探[M].北京:商务印书馆,1979.

[11]屈承熹 .语法与修辞之间(上)——“同义异形”的篇章语法学意义[J].修辞学习,2007,(3).

Being Extremely Wise to Behave Moderately—— Thoughts of Rhetoric Pragmatics in New Chinese Grammar

LIU Lei

(Dongguan University of Technology,Dongguan,Guangdong 523808,China)

Mr.LI Jin-xi is a famous linguist in China,and his New Chinese Grammar published in 1942 is considered as the first book in modern Chinese grammar.The sequences of reasoning and literature,discussed in this book,were valuable in the times when structural grammar had not appeared.On the basis of rhetoric pragmatics,the present paper is an attempt to interpret New Chinese Grammar,in the hope of a further communication with other researchers.

LI Jin-xi;New Chinese Grammar;rhetoric pragmatics

H146

A

1671-7406(2011)05-0007-06

2011-03-11

刘 蕾 (1971—),女,广东东莞人,东莞理工学院讲师,主要从事现代汉语的教学和研究。

(责任编辑 王碧瑶)