韩柳古文的双重主题

——以《圬者王承福传》与《种树者郭驼橐传》为例

2011-11-08赵殷尚

[韩]赵殷尚

(韩国培材大学 教养教育中心,韩国 大田 439-6)

韩柳古文的双重主题

——以《圬者王承福传》与《种树者郭驼橐传》为例

[韩]赵殷尚

(韩国培材大学 教养教育中心,韩国 大田 439-6)

这篇论文的重点有三。第一点,韩愈《圬者王承福传》的内容侧重于两个方面:一方面借泥水匠之口来劝诫“做官的有钱的士大夫”的没落;另一方面就把“君主”的本性比拟于圣人,进而将君主的地位提升到圣人之处。第二点,柳宗元的《种树郭橐驼传》不仅借郭橐驼之口来批评百官的扰民政策,而且把种树的道理对比于做官治民的道理;同时将郭橐驼比喻成君主,强调君主就像郭橐驼一样具有圣人般的本性,成为“德在人者”,以便推行爱民如子的德政。第三点,前人谈到双重主题的时候,往往提到白居易的《长恨歌》,认为它对李杨爱情悲剧的描写,既有讽刺批判,又有同情歌颂,而这种形式的双重主题结构不仅有批判与歌颂之间的矛盾,还有两个主题之间的冲突,最后造成了读者在理解上的吊诡;但韩愈与柳宗元笔下的双重主题形式不但没有两个主题之间的冲突,同时也可以达到“文以载道”和“文以明道”的文学观,这或许可视为一种新型的叙事策略,也可当作唐代古文运动的成功因素所在。

韩愈;柳宗元;《圬者王承福传》;《种树郭橐驼传》;双重主题

本文的主要目的在于分析韩愈、柳宗元古文的叙事策略,了解韩、柳如何主张恢复儒家之道。韩、柳二人在文中运用双重主题的形式,以达到写作目的――恢复儒家之道,这或许可视为一种新型的叙事策略,也可当作唐代古文运动的成功因素。

由于这是一种实验性的论文,其范围暂以韩愈的《圬者王承福传》与柳宗元的《种树者郭驼橐传》为限。这两篇文章不仅是他们的代表作品之一,还采用了双重主题的形式,故以它们为例,进行讨论。

一 《圬者王承福传》的第一个主题

先看一下韩愈的《圬者王承福传》:

圬之为技贱且劳者也。有业之,其色若自得者。听其言,约而尽。问之,王其姓。承福其名。世为京兆长安农夫。天宝之乱,发人为兵。持弓矢十三年,有官勋,弃之来归。丧其土田,手 嫚 衣食,余三十年。舍于市之主人,而归其屋食之当焉。视时屋食之贵贱,而上下其圬之佣以偿之;有余,则以与道路之废疾饿者焉。

又曰:“粟,稼而生者也;若市与帛。必蚕绩而后成者也;其它所以养生之具,皆待人力而后完也;吾皆赖之。然人不可遍为,宜乎各致其能以相生也。故君者,理我所以生者也;而百官者,承君之化者也。任有大小,惟其所能,若器皿焉。食焉而怠其事,必有天殃,故吾不敢一日舍镘以嬉。夫镘易能,可力焉,又诚有功;取其直虽劳无愧,吾心安焉夫力易强而有功也;心难强而有智也。用力者使于人,用心者使人,亦其宜也。吾特择其易为无傀者取焉。

“嘻!吾操镘以入富贵之家有年矣。有一至者焉,又往过之,则为墟矣;有再至、三至者焉,而往过之,则为墟矣。问之其邻,或曰:‘噫!刑戮也。’或曰:‘身既死,而其子孙不能有也。’或曰:‘死而归之官也。’吾以是观之,非所谓食焉怠其事,而得天殃者邪?非强心以智而不足,不择其才之称否而冒之者邪?非多行可愧,知其不可而强为之者邪?将富贵难守,薄功而厚飨之者邪?抑丰悴有时,一去一来而不可常者邪?吾之心悯焉,是故择其力之可能者行焉。乐富贵而悲贫贱,我岂异于人哉?”

又曰:“功大者,其所以自奉也博。妻与子,皆养于我者也;吾能薄而功小,不有之可也。又吾所谓劳力者,若立吾家而力不足,则心又劳也。”一身而二任焉,虽圣者石可为也。

愈始闻而惑之,又从而思之,盖所谓“独善其身”者也。然吾有讥焉;谓其自为也过多,其为人也过少。其学杨朱之道者邪?杨之道,不肯拔我一毛而利天下。而夫人以有家为劳心,不肯一动其心以蓄其妻子,其肯劳其心以为人乎哉?虽然,其贤于世者之患不得之,而患失之者,以济其生之欲,贪邪而亡道以丧其身者,其亦远矣!又其言,有可以警余者,故余为之传而自鉴焉。[1]P1148-1449

这篇文章是寓言体的人物传记。有些人把它视为唐传奇,[2]甚至认为它并不是人物传记,而只是个寓言罢了。[3]这些问题至今仍争论不休。由于本论文的目的在于探讨《圬者王承福传》的双重主题,所以把这些问题暂时排除在研究范围之外。

《圬者王承福传》的第一个主题是什么?答案是:作者(韩愈)借泥水匠之口来劝诫富贵之家的没落。有些人也许会说,还有另一个主题,就是作者批判了杨朱之道。至于这个问题,笔者不同意。杨朱的主要学说是“不肯拔我一毛而利天下”。韩愈在《圬者王承福传》中说,王承福是个“学杨朱之道者”。事实并非如此。我们在《圬者王承福传》中可以看出,王承福是个“有余,则已与道路之废疾饿者。”把这样的人以“独善其身”的辞意来比喻王承福,是非常不恰当的。简单来说,有些人虽然主张《圬者王承福传》中包含着另一个主题,认为作者批判了杨朱学说,但是因为作者在写作过程中使得文章的结构发生了矛盾,以减少说服力,所以另一个主题是不能成立的。

那么接下来的问题是,笔者所说的答案是否能成立。笔者在答案中说:韩愈借泥水匠之口来劝诫富贵之家的没落。我们先讨论一下这个问题。《圬者王承福传》共有五段:第一段是叙事的部分;第二、三、四、五段属于说理的部分。在这叙事、说理两个部分当中,写的最详细的部分就是说理的部分。由此可见,这篇文章的核心内容在于说理的部分。那么我们再从所谓说理的部分中找一找重点所在。上文已经谈过,第五段说理的部分因为结构上有不少问题,所以不能把它视这篇文章的重点。换言之,第一段中的“有余,则已与道路之废疾饿者焉。”与第五段中的“盖所谓独善其身者也。”、“其学杨朱之道者邪?”之间产生了不少矛盾,因此可以说第五段的内容已经没有说服力,也不能把它当做这篇文章的主题。

那么,现在剩下来的问题是,只有第二、三、四部分而已。这三个段落有可能是这篇文章的重点所在。现在还没有进入本论,所以也许我们不知道,这篇文章的重点在哪里。不过在此笔者可以确定,这篇文章的重点在于第二、三、四段。诚如我们接受上述的看法,我们就很容易发现,这三个段落都以对话的方式为主,谈到了这篇文章的重点;也会发现其对话都以圬者王承福一个人的说话为主干。作者虽然在旁,但是在重点的部分中无法发现作者的对话。有些人也许这样问:“噫,刑戮也”、“身既死,而其子孙不能有也”与“死而归之官也”以上三个句子是由谁说的,这种问题一定会有的。三个句子是他人的讲话,这是没有错,可是把这三个句子传达给作者(韩愈)的人确实是王承福这个人,意思就是说,在这篇文章中所讲的对话都是由王承福之口来传达的。

接下来要讨论的是“劝戒富贵之家的没落”这一句。第一段是这篇文章的开头部分。(上文已经讲过这篇文章的说理部分较为详尽)我们可以把它视为“说理文”或者是“论说文”。论说文一定会有绪论,绪论要包含文章的撰写目的。基于上文的共识,我们分析一下这一段的内容。王承福在天宝年间动乱时,当兵作战,为唐朝做了不少功劳,有机会做官,然而他放弃这个机会,回到家乡,做泥水匠做了三十年。王承福是个“有功有能”的人,但是当时社会并没有给他合理的待遇,而“视时屋之贵贱,而上下其圬之佣以偿之。”至于王承福的房租和伙食费是不是很贵,我们无法知道,只能知道“圬之为技,贱且劳者也。”假如以士农工商的概念来揣测他的身分,他的地位一定会很微贱的。这样微贱的泥水匠住得起房租和伙食费很贵的地方吗?当然不可能。王承福又告诉我们说:他也“乐富贵而悲贫贱”。意思就是说,他虽然过着微贱的生活,但是希望将来能够享受富贵的生活。我们就此可以推衍一件事情,以他的能力来看,王承福的薪水相对偏低,意思就是说,他虽然有能力,但是还过着贫贱的生活。

那么所谓“富贵之家”,指的是哪个阶层,或包含着哪个阶层?作者把当时社会分成三个阶层,说明了君臣民之间的关系:君主是“理我所以生者”;百官(也可以说“臣”)是“承君之话者”;民(或说百姓,或说“我”)是被君主管理的。在这三个阶层当中,韩愈到底劝诫了哪个阶层?。

先看一下君主。作者无意中把君主之道与圣人之道合而为一,换言之,作者不把君主作为被劝诫之对象,反而赞美君主,甚至把他的地位提高到圣人之处。(这一点就是《圬者王承福传》的第二个主题,以下会讨论到。)假如我们接受这一点(君主不能成为被劝诫之对象),被劝诫的对象便是剩下的百官或百姓。

笔者先要探究百姓。百姓不能成为被劝诫的对象,其原因有三:圬者(我)的职业颇为微贱,不可能成为富贵之家,其原因之一。王承福说“取其直,虽劳无悔,吾心安焉。”所以他最后选择了那种容易做而且不惭愧的事。假如从另外的角度来说,王承福所说的“无悔”这一句隐含着某种意义,即“用心者”的工作“难强”而有愧,因此以“无愧”的工作为业的王承福不能成为被劝诫的对象,这是第二个原因。第三,王承福是个“自得者”,一般而言,无论被肯定的“自得者”也好,无论被否定的“自得者”也好,他们总不会劝诫自己本身。总而言之,圬者王承福是个“非富贵之家”、“无愧者”和“自得者”,所以不能成为被劝诫的对象。

我们从上文中可以揣测出来被劝诫的对象是哪个阶层,也就是百官(臣)。作者将百官说成“用心者”,说“用心者”必须要有“智”。因此,我们可以把“用心者”视为知识分子(士大夫);也可以把“百官”称之为士大夫。简单来说,被劝诫的对象不是所有的百官,而是“做官的有钱的士大夫”。 换言之,这篇文章的第一个主题是:作者(韩愈)借泥水匠之口来劝诫“做官的有钱的士大夫”的没落。

二 《圬者王承福传》的第二个主题

接下来要讨论的是《圬者王承福传》的第二个主题。在前一段中,已经提过《圬者王承福传》的第二个主题:作者无意中把君子之道与圣人之道合二为一,把君主的地位推高到圣人之处。以下是其原因。

韩愈以物为例分析了自然界的“气力移动”与生产过程。首先,用“粟”来说明自然界的生产过程与“气力”移动。“粟”是把一种谷物的“粟”形象化的文字,也是未完成之前的“禾”。“禾”加上农民的气力(稼)而完成为“粟”。完成“粟”之前不仅需要农民的气力,而且也需要“天”的气力(保佑)。这“天”或许可以说成上天。要之,名为“粟”的产品,是由上天保佑再经由农民的气力而完成的。其次,韩愈用“布帛”来解释自然界的生产过程与“气力”移动。名为“布帛”的产品,是由上天保佑(气力)再经过织女的气力(织布)而完成的。最后,一切的生活产品,是由上天保佑(气力)再经由“人力”来完成的。若综合以上三点,不难获知自然界的秩序:上天是管照(保佑)自然界的圣人;人民是以上天的保佑为气力而生产“产品”的中间管理者;“产品”是由上天的气力(保佑)再经由人民的劳动(气力)而完成的“养生之具”。

在前一段中,已经提到过韩愈把当时社会分成三个阶层:君主、百官、百姓。在此,再提三个阶层的本性,以便文章顺利进行。韩愈在《圬者王承福传》中说:“故君者,理我所以生者也。而百官者,承君之化者也。”君主是管照我们的;百官是承君主之教化而宣扬之于百姓的;百姓(我)是被君主管照的。

韩愈巧妙地把人间世界对比于自然世界;把自然之道对比于“生人之理”。就其“本性”而言,“养生之具”的本性可以比拟于“百姓”;人民的本性就可以比拟于“百官”;上天的本性也可以比拟于“君主”。由此看来,圣人的本性相当于“上天”①韩愈《原道》:“古之时,人之害多矣,有圣人者立,然后教之以相生养之道。”;“君主”的本性就相当于圣人。总而言之,韩愈就君主的地位提升到圣人之处。

三 《种树郭橐驼传》的第一个主题

柳宗元的《种树郭橐驼传》也是一种寓言体的人物传记。

郭橐驼,不知始何名。病偻,隆然伏行,有类橐驼者,故乡人号之驼。驼闻之,曰:“甚善!名我固当。”因舍其名,亦自谓橐驼云。其乡曰丰乐乡,在长安西。驼业种树,凡长安豪富人为观游及卖果者,皆争迎取养。视驼所种树,或移徙,无不活;且硕茂,早实以蕃。他植者虽窥伺效慕,莫能如也。

有问之,对曰:“橐驼非能使木寿且孳也,以能顺木之天,以致其性焉尔。凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密。既然已,勿动勿虑,去不复顾其莳也若子,其置也若弃,则其天者全,而其性得矣。故吾不害其长而已,非有能硕而茂之也。不抑耗其实而已,非有能早而蕃之也。他植者则不然:根拳而土易:其培之也,若不过焉则不及。苟有能反是者,则又爱之太殷,忧之太勤。旦视而暮抚,已去而复顾;甚者爪其肤以验其生枯,摇其本以观其疏密,而木之性日以离矣。虽曰爱之,其实害之;虽曰忧之,其实雠之;故不我若也,吾又何能为哉?”

问者曰:“以子之道,移之官理,可乎?”驼曰:“我知种树而已,官理非吾业也。然吾居乡,见长人者,好烦其令,若甚怜焉,而卒以祸。旦暮,吏来而呼曰:『官命促尔耕,勖尔植,督尔获,早缲而绪,早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚!』鸣鼓而聚之,击木而召之。吾小人辍飧饔以劳吏,且不得暇,又何以蕃吾生安吾性耶?故病且殆。若是,则与吾业者,其亦有类乎?”

周者嘻曰:“不亦善夫!吾问养树,得养人术。”传其事以为官诫也。[4]P207-208

柳宗元不仅借郭橐驼之口来批评执政者的扰民政策,而且把种树的道理对比于做官治民的道理。《种树郭橐驼传》充分发挥了传记文与寓言文的特征。传统的传记文通常有叙事部分和说理部分:叙事部分以人物生平的记述为主;说理部分以借物事来说明人或自然道理为主。寓言以假想的故事来说明某种哲理,从而达到教育或讽刺目的。《种树郭橐驼传》可以分为四个段落:第一段是从“郭橐驼”到“莫能如也”的部分;第二段是从“有问之”到“吾又何能为哉?”的部分;第三段是从“问者曰”到“其亦有类乎?”的部分;最后一段就是从“问者嘻曰”到“传其事以为官戒也”的部分。最后一段写的是《种树郭橐驼传》的撰写动机,仅仅二十个字而已,因此,排除在讨论范围之外。

第一段以叙事为主;第二段以寓言为主;第三段以说理为主。若我们仔细一看,《种树郭橐驼传》的结构颇为顺畅,换言之,各个段落之间的影响关系甚为密切。在第一段中,除个人生平之外,我们还会发现有关《种树郭橐驼传》主题的两件线索:第一、柳宗元站在农民的立场来写了这篇《种树郭橐驼传》。文章的开头极为重要,尤其是第一句,读者阅读文章的时候,透过文章的第一句来感受该文的情绪。《种树郭橐驼传》的第一句是“郭橐驼,不知始何名。”这第一句使得读者感觉到,作者将会撰写关于郭橐驼的事,而且也能够联想到名为陶渊明的隐逸田园诗人。陶渊明曾在《五柳先生传》中说:“先生不知何许人也,亦不详其性字。宅边有五柳树,因以为号焉。”[5]P696陶渊明是与农夫樵子相从,与之共舞共乐,以及深深了解民众疾苦的文人,因此他才能写出永垂不朽的诗与文了。柳宗元为了使《种树郭橐驼传》更有说服力,表达出他自己就像陶渊明一样,深深地了解民众的生活状况。第二、显示出作者将会使用对比方法。从第一段中我们很容易看到典型人物与相对人物:典型人物是“郭橐驼”;相对人物是“他植者”。郭橐驼的种树技术是“或移徙,无不活;且说茂,骚实以番。”而“他植者”呢,虽然效仿郭橐驼的种树方法,但是无法能够达到郭橐驼的水平。从此我们可以看到相对人物对种树的功用,也可以发现作者充分利用了相对人物本身的效果,假如没有相对人物,读者无法知道郭橐驼的种树技术多高,也无法把握这篇文章将会论述什么。

典型人物与相对人物的对比在第二段中更为明显。郭橐驼(典型人物)的种树方法只是“以能顺木之天,以致其性焉尔。”种树的时候“若子”,种好之后“若弃”而已。他根本没有“能使本寿且孳也”、“能硕且茂之也”和“能骚而蕃之也”。而其它种树者并非如此:树根弄得弯曲着,根上的旧土也换了新的;培土的时候,不是土太多,就是土太少。如果有人不是这样粗心乱种,那么他可能会变得太殷勤,也会担心得太过分:早晨去看,晩上去摸;走了又回头去看,甚至还爪破树皮,查验它的死活;摇摇树根,看看泥土的松紧,因而“木之性日以离矣。”由此可知,第二段的对比效应与第一段迥然不同,简单来说,虽然把典型人物与相对人物同写在此,但是把相对人物对比于典型人物,以显示出相对人物的特征及其结果。若看《种树郭橐驼传》的结构,我们很容易看出这篇文章的人物对比;首先是郭橐驼与他植者的对比:第二是他植者与长人者的对比,在郭橐驼与他植者的对比中,可以得到能对比于长人者的道理。文中说:“虽曰爱之,其实害之。虽曰忧之,其实雔之。”他植者的这种种树方法又以对比的方法转化为“长人者”的扰民政策。

在此,我们可以知道种树的第一个主题。郭橐驼把种树的方法和经验来应用于政治上,意识到了“木之天”与“民之性”的相同处,也可了解到“他植者”的种树方法和“长人者”的扰民政策实际上是同样的道理。“长人者”的扰民政策时常导致“吾小人辍食饔以劳吏者,且不得暇”的情况,甚至使得百姓不能够增加生产,保全本性。换言之,这篇文章的第一个主题是:作者柳宗元借郭橐驼之口来批评执政者的扰民政策。

四 《种树郭橐驼传》第二个主题

最后要讨论的是《种树郭橐驼传》的第二个主题。在上文,已经讨论了《圬者王承福传》的双重主题,这篇文章的第二个主题与《种树郭橐驼传》有相似之处,以下将探讨《种树郭橐驼传》的第二个主题。

一个一个的人若在一起,将会变成社会(或集团);一个一个的集团也会变成国家(或民族);各民族合成为“人生界”。我们可以透过儿童之间的关系来窥见成人之间的关系,也可从小的集团了解大的集团。《种树郭橐驼传》中的郭橐驼是种树界的高手,也是颇受欢迎的种树人。对“木”而言,郭橐驼可以说是正面人物。而“他植者”呢?不但不受欢迎,反而迫害“木”的生长,使之离天性,因此,对“木”而言,“他植者”就是是负面人物。若把“木”视为艺术作品,郭橐驼可以是个“创作者”;“他植者”也许可以成为“非创作者”。又若从宗教观念来看,郭橐驼是“木”的创造主(或上天),也是对“木”的正面人物;“他植者”是“木”的迫害者(或鬼神),也是对“木”的负面人物。

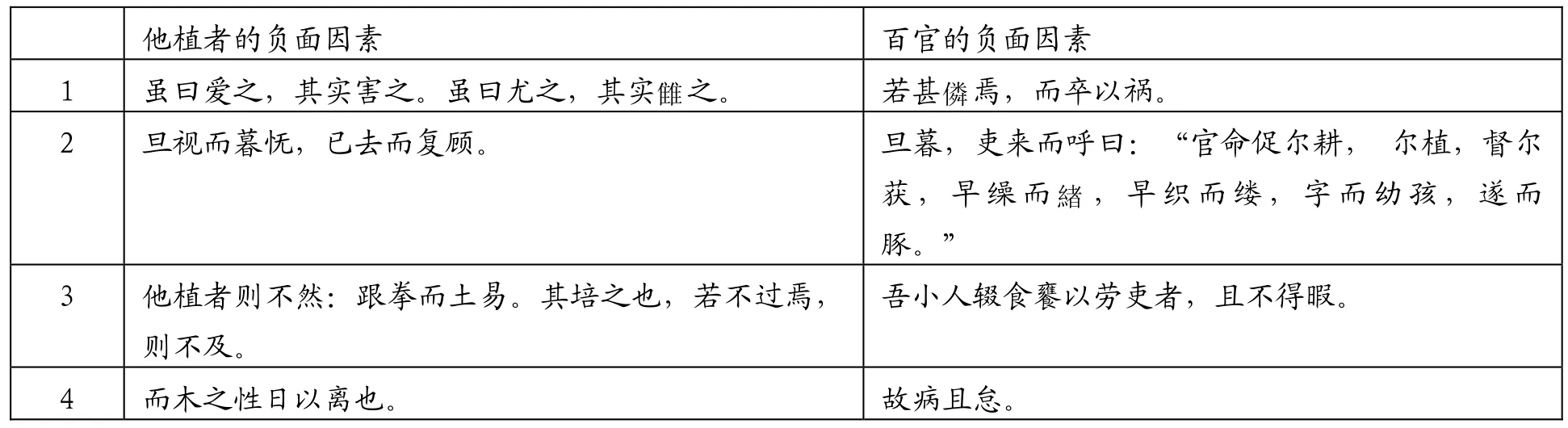

我们再回到看一下《种树郭橐驼传》。柳宗元在第一、二段中做了郭橐驼与他植者的对比之后,又做了他植者与百官的对比。他植者的对“木”的负面因素与百官的对“小人”(指百姓)的负面因素相当类似,例如:

他植者的负面因素 百官的负面因素1虽曰爱之,其实害之。虽曰尤之,其实之。 僯若甚焉,而卒以祸。雔2 旦视而暮怃,已去而复顾。 旦暮,吏来而呼曰:“官命促尔耕, 尔植,督尔获,早缲而緖,早织而缕,字而幼孩,遂而豚。”3 他植者则不然:跟拳而土易。其培之也,若不过焉,则不及。吾小人辍食饔以劳吏者,且不得暇。4 而木之性日以离也。 故病且怠。

经过以上的讨论能做一个小结:他植者在《种树郭橐驼传》中象征着所谓的百官;“木”在《种树郭橐驼传》中象征着百姓。

那么,有人会问“郭橐驼”在文章中象征什么?所谓百官与百姓是唐代社会阶层的一部分。百官与百姓已出现在《种树郭橐驼传》中,然而君主尚未出现在此。柳宗元把种树界分成三个单位(或阶层):郭橐驼、他植者和树木。此种分法正好与君臣民的分法相当类似。 柳宗元把当时社会分成三个阶层:君主(君)、百官(臣)、百姓(民)。他在《封建论》中云:“是故有理胥而后有县大夫,有县大夫而后有诸侯,有诸侯而后有方伯,达帅而后有天子。自天子至于里胥,其德在人者,死必求其嗣而奉之。”[4]P31-35里胥、县大夫、诸侯、方伯和大帅都属于百官(臣);天子可视为君主(君);人就是百姓(民)。若这两种分法混在一起,我们不难发现,柳宗元是把郭橐驼比喻成君主的。因为柳宗元以为君主应该以德治国、治民,成为“德在人者”,也强调说君主就像圣人一样保佑百姓;这种概念与郭橐驼所思所为正好相符无异。

诚如接受上述的论点,可以知道君主的本性就是郭橐驼的本性,也是正面人物的本性。

五 结 语

经过以上的讨论我们可以得到以下几点结论。第一点,韩愈《圬者王承福传》的内容侧重于两个方面:一方面借泥水匠之口来劝诫“做官的有钱的士大夫”的没落;另一方面就把“君主”的本性比拟于圣人,进而将君主的地位提升到圣人之处。第二点,柳宗元的《种树郭橐驼传》不仅借郭橐驼之口来批评百官的扰民政策,而且把种树的道理对比于做官治民的道理;同时将郭橐驼比喻成君主,强调君主就像郭橐驼一样具有圣人般的本性,成为“德在人者”,以便推行爱民如子的德政。第三点,前人谈到双重主题的时候,往往提到白居易的《长恨歌》,认为它对李杨爱情悲剧的描写,既有讽刺批判,又有同情歌颂,[6]而这种形式的双重主题结构不仅有批判与歌颂之间的矛盾,还有两个主题之间的冲突,最后造成了读者在理解上的吊诡;但韩愈与柳宗元笔下的双重主题形式不但没有两个主题之间的冲突,同时也可以达到“文以载道”和“文以明道”的文学观,这或许可视为一种新型的叙事策略,也可当作唐代古文运动的成功因素所在。

这一点论述虽然前所未有,是种实验性的讨论,但是我们知道这篇论文对韩 ‧ 柳古文的了解可以提供新的看法,扩展读者的视野,这是毋庸置疑的。最后希望这篇文章成为抛砖引玉之用,能引起博闻君子的关注。

[1]屈守元,常思春.韩愈全集校注证[M].成都:四川大学出版社,1996.

[2]高培华,杨倩莲.传记,还是传奇?[J].中州学报,1986,(4).

[3]颜瑞芳.唐宋拟人传体寓言探究证[J].古典文学,1997,(4).

[4]柳宗元.柳河东全集 [C].北京:世界书局,1988.

[5]刘盼遂,郭预衡.中国历代散文选(上册)[C].台北:五南图书出版股份有限公司,1991.

[6]张中宇.《长恨歌》双重及多重主题说辨证[J].渝西学院学报,2005,(1).

I206

A

1673-2219(2011)09-0001-05

2011-01-10

赵殷尚(1970-),男,韩国首尔人,教授,博士,主要研究方向为中国古代文学。

(责任编校:王晚霞)