高校大学生体育弱势群体体育行为现状及其影响因素研究①

——以长、株、潭三市普通高校为例

2011-11-07李协吉

李协吉

(湖南科技大学体育学院,湖南湘潭411201)

高校大学生体育弱势群体体育行为现状及其影响因素研究①

——以长、株、潭三市普通高校为例

李协吉

(湖南科技大学体育学院,湖南湘潭411201)

采用文献资料、专家访谈、问卷调查、数理统计等研究方法,对普通高校大学生体育弱势群体的体育行为及其影响因素进行调查研究。结果显示:高校大学生体育弱势群体的体育行为水平较低,选择体育锻炼项目大都集中在一些非激烈性项目和考试科目上,很少参与其他的锻炼项目;体育弱势群体参加身体锻炼的强度主要集中在中,小强度之间,一般身体锻炼的时间多在45 min以下;体育弱势群体体育消费的类型主要为“实物型”消费,对于“参与型”消费意识较低。影响大学生体育弱势群体体育行为的因素有:学生自身身体条件的缺陷,参与体育锻炼的动机与态度,体育场地、设施和器材的局限,学校缺乏有效的体育锻炼组织等。

弱势群体;体育行为;影响因素

随着我国高等教育的飞速发展,高校大规模的扩招,大学入学的体检要求也放宽了,一部分病、残学生也获得了公平享受高等教育的机会。因此,如何做好大学生体育弱势群体的体育教育工作,成为当前高校体育工作的一项重大的难点。

“健康第一”是学校教育的指导思想,它要求学校体育教育要全面提高全体学生的健康水平。而体育弱势群体学生也是全体学生中的成员,提高他们的健康水平同样也是学校体育义不容辞的责任。根据姚宏茂、林致诚等的调查,浙江、福建、上海等地高校体育弱势群体学生人数占高校在校生总人数的1% ~2%[1],由此推算,长株潭普通高校体育弱势群体大学生已至少超过1 000人。面对如此庞大的群体,对他们的体育行为特征进行全面研究,提高他们的身体健康水平,已是刻不容缓。本文研究体育弱势群体体育行为及其影响因素,寻找提高他们身体健康的有效途径,以期为学校体育教育改革提供合理的发展策略及理论依据。

一 研究对象

研究对象为身体上患有残疾、不能参加剧烈运动以及体质虚弱的普通高校大学生。

二 研究方法

(一)文献资料法

查阅了近几年来的有关大学生体育活动、体育行为的相关论文,并对收集的资料进行了分类整理和研究。

(二)问卷调查法

根据本研究的需要,设计了两套调查问卷,其中问卷一发放给学校的领导和老师,发放问卷100份,有效收回95份,有效回收率95%,问卷二发放给抽样的学生,向300名弱势学生共发放问卷300份,收回298份,回收率99%,有效问卷290,有效回收率96.7%。问卷的信度和效度经过检验均达到科学研究的要求。

(三)数理统计法

用spss11.0软件对所有数据进行处理,并结合统计结果进行逻辑分析。

三 结果与分析

(一)大学生体育弱势群体的概念

大学生体育弱势群体是指:由于身体上处于弱势的原因而导致其在进行体育运动时相对普通学生处于一种不利地位的大学生群体,其突出表现在身患残疾或患有不宜参加剧烈性运动的特殊疾病以及体质虚弱的学生[2]。

(二)大学生体育弱势群体的生理健康状况

体育弱势群体大部分是由于先天或者后天生理上的原因导致体残、体弱而引起运动能力低下[2]。从表1可以看出:由于有某方面残疾或者是先天性疾病导致不能参加某些运动项目学习的占体育弱势群体的19.33%;由于身体素质差,体弱多病的占35.33%,他们由于身体原因,经常请假、缺课或者身体能力被限制,很难达到体育教学的考核要求,所以,不得已到保健班学习;由于身体肥胖的原因或者因肥胖原因引起的一系列疾病不能参加体育运动锻炼的占24%;患有不适宜参加剧烈运动的特殊疾病(先天性心脏病、各种肝病、肺病等疾病)的占16.34%。由此可见,高校大学生体育弱势群体身体健康问题日益突出,应当引起教育部门的足够重视。

表1 大学生体育弱势群体的健康状况 (N=300)

(三)大学生体育弱势群体体育行为状况分析

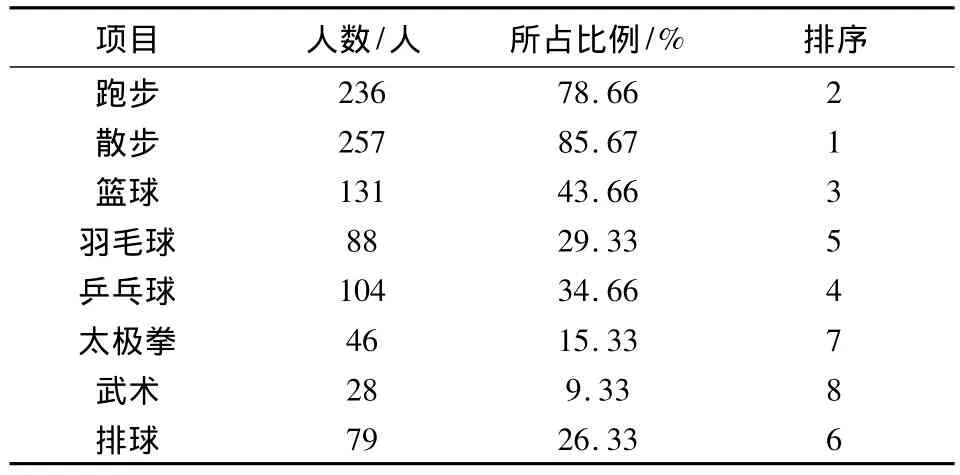

1.参与体育运动项目状况分析

从表2可以看出,大学生体育弱势群体主要参与的项目有:散步、跑步、篮球、羽毛球、乒乓球、太极拳、武术和排球。由于受到身体残疾、体弱等因素的影响,在选择体育锻炼项目上,大学生体育弱势群体主要集中在一些非剧烈性的运动项目和体育课考试科目上。此外,由于缺乏专门针对他们进行锻炼的特殊场地、设施和器材以及组织安排等,他们能参加的项目也就显得更加有限了。

表2 体育弱势群体从事项目的调查情况统计表(N=300)

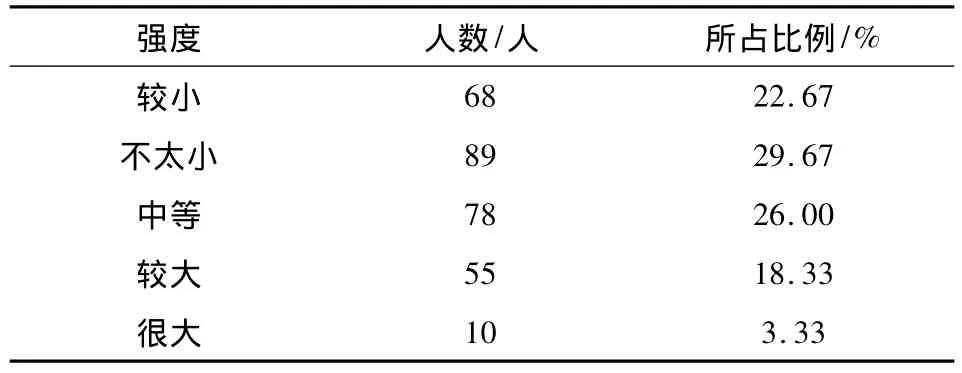

2.大学生体育弱势群体的锻炼强度

良好的健身效果来自于适宜的锻炼强度,但适宜是相对的,对具体的健身必须有不同的锻炼方法与强度[3]。从表3可以看出,体育弱势群体参加身体锻炼的强度主要集中在中、小强度之间,很少参加强度较大的锻炼。身体条件弱势是他们选择锻炼强度的一大重要问题。由于生理上的缺陷,他们只能选择适宜自己身体条件的强度进行锻炼。

表3 体育弱势群体锻炼强度调查统计表 (N=300)

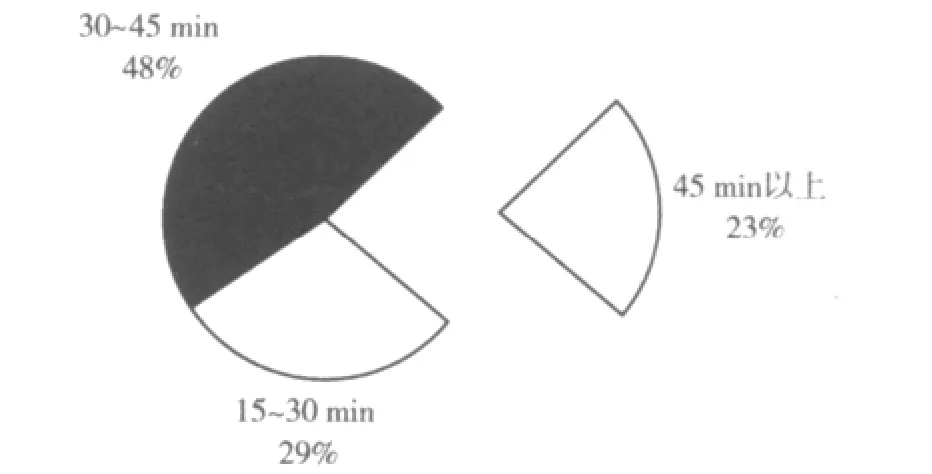

3.锻炼时间和频率

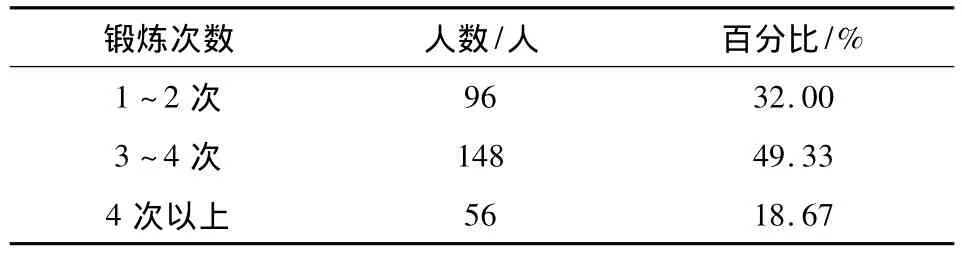

从图1可以看出,体育弱势群体参与身体锻炼的时间多在45 min以下,45 min以上的只占23%。从表4可以看出,49.33%的体育弱势群体每周参加3~4次身体锻炼,有32.00%的人几乎不参加,18.67%的人经常参加。体育弱势群体参与身体锻炼的频率取决于他们的锻炼动机和态度。他们参与锻炼的最主要的目的和动机就是促进自身身体健康。

图1 体育弱势群体体育锻炼时间图

表4 体育弱势群体锻炼频率调查统计表 (N=300)

4.体育消费行为

体育消费行为是指消费者根据自身条件和消费需要,寻求购买使用体育产品﹑寻求劳务或者服务的过程。体育消费可以分为2大类:一类是实物类消费,一类是参与类消费[4]。而从表5可以看出,体育弱势群体的消费类型主要为“实物类”消费,对于“参与类”消费意识还很低。由于受到所能参与的体育项目的限制,对于体育商品的需求量也就相对较少,除了购买部分必要的体育商品,他们很少参与其他的体育消费行为。

表5 体育弱势群体体育消费方式调查表(N=300)

(四)大学生体育弱势群体体育行为的影响因素分析

1.学生自身身体条件的影响

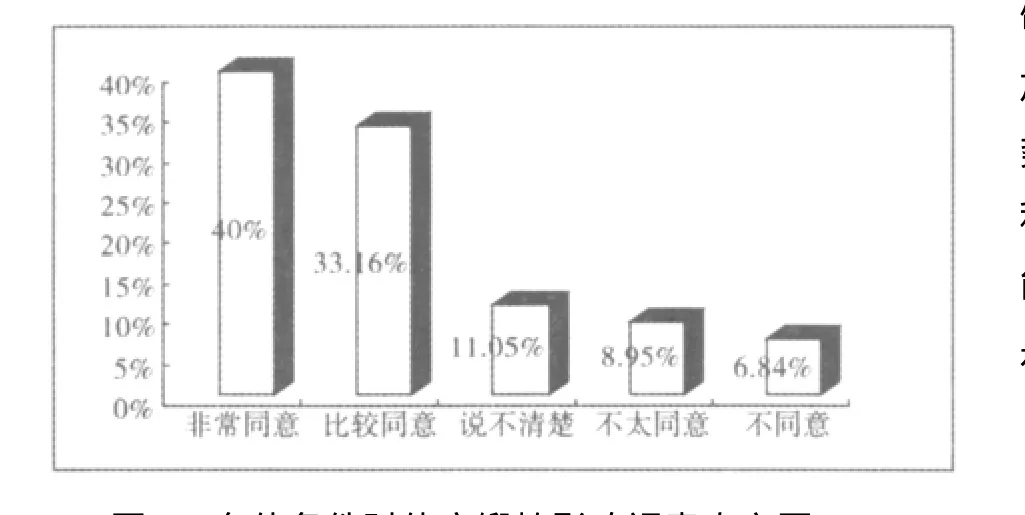

身体上具有“弱势”特征的群体,其“弱势”主要表现为体育运动的低水平。生理特征表现在特殊疾病、身患残疾和体质虚弱等方面[5]。从图2可以看出,体育弱势群体的自身条件很大程度地影响了他们的体育行为,绝大多数的学生觉得自己的身体条件对于从事体育活动有很大的障碍。身体上的缺陷或残疾严重地影响了他们参与体育锻炼的态度,他们只能选择适合自己身体状况的项目,以及生理上适宜的运动强度、次数和时间等。这表明,体育弱势群体的身体条件是影响他们体育行为的重要因素。

图2 身体条件对体育锻炼影响调查直方图

2.锻炼动机与态度

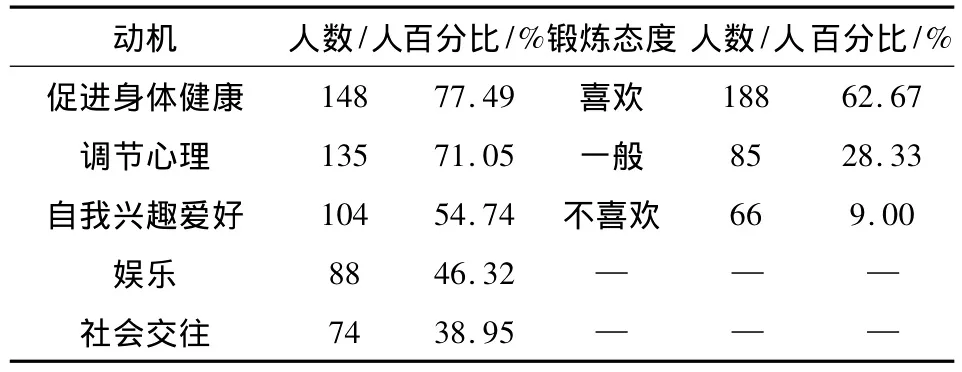

动机是激发和维持个体进行活动,并导致该活动朝向某一目标的心理倾向或动力[6]。体育活动动机是促进一个人参与体育活动的内部动因。其是个体的内在过程。进行体育活动的行为则是这种内在过程的结果[7]。从表6的调查统计结果看,体育弱势群体进行体育锻炼的第一动机是促进身体健康,它是最基本、最主要的动机;第二是调节心理;第三是兴趣、爱好;第四是娱乐、消遣;第五是社会交往。由于身体本身的弱势,绝大多数的弱势群体选择体育锻炼是为了使自己的身体得到锻炼,促进自身的健康。由于学习的负担和压力,也有一部分是为了缓解心理压力,促进自己的人际交往能力等。

态度是个体对事物或待人较一贯、较稳定的心理倾向。体育态度是指个体对体育活动所持有的检验、评价和行为倾向的综合表现。从表6可以看出,62.67%的体育弱势群体喜欢进行体育锻炼,他们认为体育锻炼可以促进他们身心健康;28.33%采取一般态度,认为体育锻炼可有可无;而9.00%则表示不喜欢,他们觉得没有适合自己身体条件的场所、设施和器材,也没有吸引他们的项目与组织等。这极大降低了他们对于体育锻炼的兴趣,从而影响了他们的体育行为。

表6 体育弱势群体参与体育锻炼的动机和态度调查表(N=300)

3.场地、设施、器材的因素

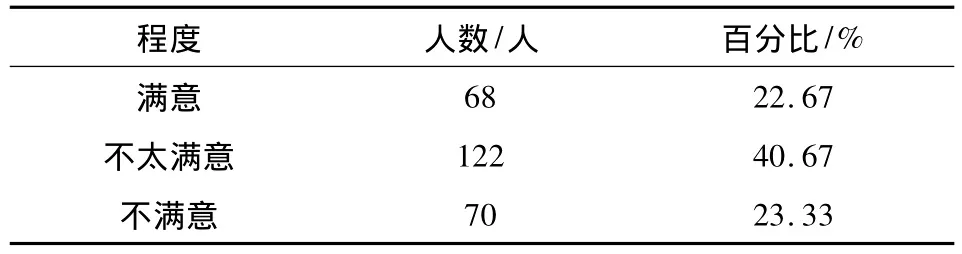

场地、设施、器材等物质条件的缺乏一直是影响我国学校体育发展的重要因素[8]。由于高校不断“扩招”,学生人数不断增加,运动场地、器材出现较严重的缺乏,这严重影响了学生进行体育锻炼。而对于体育弱势群体来说,能够进行适合自己的锻炼项目的锻炼场所、设施和器材就更加少之又少了。从表7的调查结果看,绝大多数的体育弱势群体对于自己学校的体育场地设施和器材持不太满意和不满意态度。这说明,学校对于这方面的重视不够,不能够很好地为体育弱势群体提供合适的锻炼条件,而这也是影响体育弱势群体的体育行为的重要因素。

表7 对于学校体育场地设施和器材满意程度调查表(N=300)

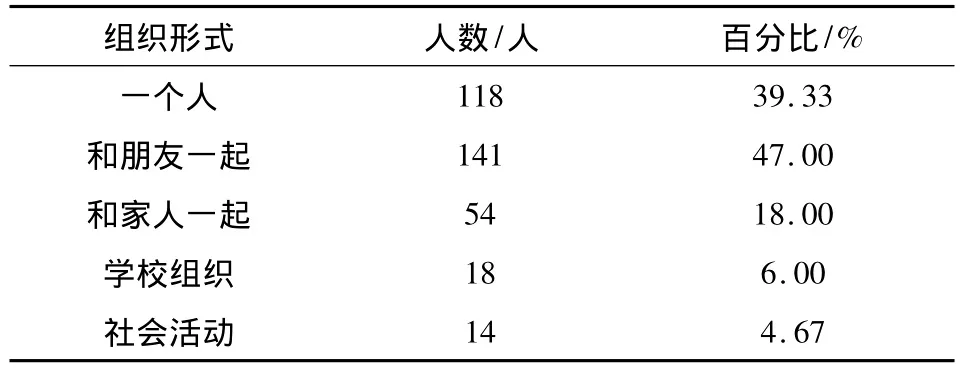

4.组织形式

高校的体育弱势群体体育锻炼以自发的、松散的、独立进行和家庭参与的形式进行,体育活动的群体化、社会化、组织化程度较低[9]。从表8可以看出,高校的体育弱势群体参与体育锻炼的组织形式主要是选择单独一个人,和家人、朋友一起也占很大比例,然而学校组织和社会活动的相对较少,这就体现了对于体育弱势群体参与体育锻炼的组织工作并不完善,组织管理水平不高,学校领导并没有重视体育弱势群体学生进行体育锻炼的重要性,过少的组织体育弱势群体学生进行体育锻炼,从而影响了体育弱势群体的体育行为。

表8 学生参加体育锻炼的组织形式(N=300)

四 结论与建议

(一)结论

1.高校大学生体育弱势群体的体育行为水平较低,选择体育锻炼项目大都集中在一些非激烈性项目和考试科目上,很少参与其他的锻炼项目。

2.体育弱势群体参加身体锻炼的强度主要集中在中、小强度之间,一般身体锻炼的时间多在45 min以下。

3.体育弱势群体体育消费的类型主要为“实物型”消费,对于“参与型”消费意识较低,除了购买一些必要的体育商品外,他们很少进行其他的体育消费行为。

4.影响大学生体育弱势群体体育行为的因素有:学生自身身体条件的缺陷,参与体育锻炼的动机与态度,体育场地、设施和器材的局限,缺乏有效的体育锻炼组织。

(二)建议

1.根据体育弱势群体的身体条件适当的对体育锻炼项目进行修改,降低要求,积极引导和辅助他们参与更多的锻炼项目。

2.对体育弱势群体进行健康宣传,提高他们的健身意识,引发其锻炼动机,改变他们对体育锻炼的态度,调动其进行体育锻炼的积极性和兴趣。

3.加强学校的体育场地、设施和器材的建设,合理对其进行划分利用。体育弱势群体学生要与普通学生进行区别对待,给他们提供适合身体条件的场地设施和器材,使其能够很好的进行体育锻炼。

4.提高学校领导对体育弱势群体的重视程度,加强对体育弱势群体体育的组织工作,使他们可以更方便地参与体育锻炼,促进他们的身心健康。

[1]姚宏茂.高校弱势群体学生体育活动现状调查与分析[J].上海体育学院学报,2003(4):88 -90.

[2]张本俊.对安徽省高校大学生体育弱势群体的体育态度调查[J].新西部(下月),2008(3):221.

[3]迟荣国.体育行为与体质健康[J].山东体育学院学报,2008(12):63.

[4]孔文清,陈卓源.我国城市居民体育消费结构的调查研究[J].首都体育学院学报,2001,13(4):6 -9.

[5]杨春莉.大学生体育弱势群体体育行为及其影响因素分析[J].南京体育学院学报,2008(1):50-51.

[6]黄希庭.心理学导论[M].北京:人民出版社,1991.

[7]马启伟.体育心理学[M].北京:高等教育出版社,1996.

[8]陶 勇.对湖北省高校大学生健身行为习惯及影响因素的调查研究[J].首都体育学院学报,2007(4):86.

[9]戴剑松.南京市残疾人群众性体育开展现状及影响因素的调查分析[J].武汉体育学院学报,2009(2):99.

G806

A

1674-5884(2011)08-0167-04

2011-04-15

李协吉(1979-),男,湖南邵东人,硕士,讲师,主要从事体育教育训练学研究。

(责任编校 晏小敏)