我国的产业升级与就业的结构性失衡及其解决路径*

2011-11-02赵鹏飞

赵鹏飞

(中国劳动关系学院 经济管理系,北京 100048)

我国的产业升级与就业的结构性失衡及其解决路径*

赵鹏飞

(中国劳动关系学院 经济管理系,北京 100048)

经济增长与就业增长之间的相互关系问题一直是经济学界关注的重点。普遍认为经济增长与就业增长间存在着正相关关系。然而,在我国的经济现实中却出现了经济高增长与高失业并存的现象,这种现象的根本原因在于我国经济增长过程中的产业升级与就业的结构性失衡,只有进一步的深化改革,保证产业结构升级和就业的平衡,才能较好地解决当前的就业问题,促进经济的稳定持续发展。

经济增长;产业结构;就业规模

一、问题的提出

当前,很多人认为,国际金融危机在影响美国经济的同时,也对我国经济产生了显著影响,导致了我国经济增长减缓,国内失业率剧增。但是我国的经济增长减缓和就业问题仅仅是由于国际金融危机引起的吗?

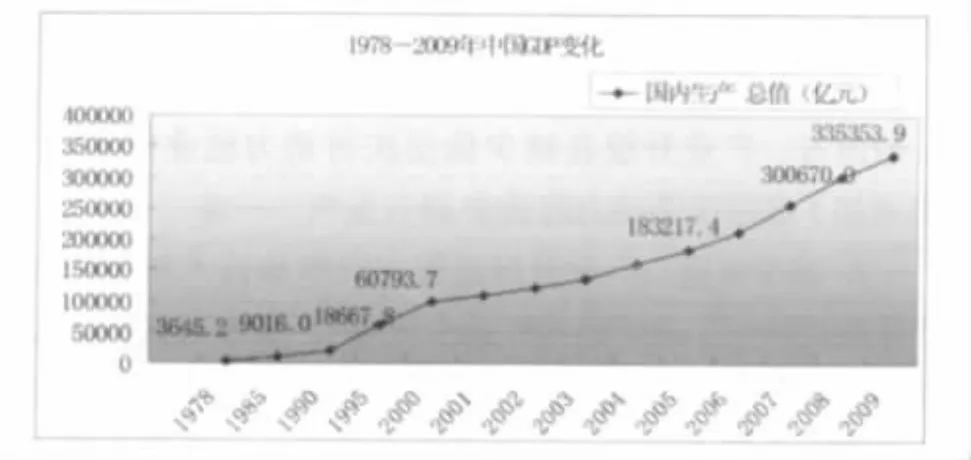

我们知道,伴随着1978年我国改革开放政策的实施,我国经济取得了令世人瞩目的高速增长的奇迹。1978年至2009年,我国国内生产总值由3645.2亿元增加到335353亿元 (见图一)。人均国内生产总值由1978年的

图一 1978-2009年我国GDP变化

381元上升到2009年的25188元 (见图二)。我国GDP的平均年增长率在9.8%左右。我国GDP在世界的排名从第10位升到第3位,人均国民收入从第175位升到第100位。

图二 1978-2009年我国人均GDP变化

我国GDP年平均增长率超过了7%,这在世界各国经济发展史上极为罕见。美国经济学家巴罗 (RobertJ· Barro)利用长期人均GDP增长率这个指标,根据86个国家和地区的经验数据,将人均GDP增长率超过3.7%国家称为经济高增长国家,人均GDP低于3.7%的国家称为经济低增长国家。我国属于经济超高增长国家。从理论上说,经济增长是就业增加的根本源泉,保持较快的经济增长速度,是扩大就业的有效途径。1962年,美国著名经济学家阿瑟·奥肯 (Arthru·Okun)通过研究一些国家经济增长与失业率关系,得出一个结论:实际GDP增长率比潜在GDP增长率快2.5%,失业率下降1个百分点;实际GDP增长率比潜在GDP增长率慢2.5%,失业率上升1个百分点,称之为“奥肯定律”。根据“奥肯定律”,我国经济的高速增长应带来就业的增加。但与“奥肯定律”相违背,我国高速的经济增长并没有使我国的就业情况得到改善,与高速经济增长相反,我国失业率却是居高不下,据测算我国的自然失业率:1978-1984年为3.79%,1985-1988年为0.33%,1989-1995年为1.77%,1995年以后为4.3%。据估计,我国潜在失业率在8%到10%之间,约为8.5%左右 (吴敬琏2002)。2002年至2009年,我国城镇登记失业率一直在4.0%—4.3%左右,由于口径的不同,城镇实际失业率大大高于登记失业率。(见图三)①本节数据来自国家统计局

图三 1978-2009年我国人口和就业的变化

可见,在金融危机前,我国的经济高速增长并没有带来高的就业,在国际金融危机下,就业问题更加严峻,那么,是否和我国自身的经济增长方式有关呢?

我们又知道,经济的增长和产业结构有着密切的联系,一个国家的经济体系由若干个产业构成,各产业的经济规模和增长率决定了整个国家的经济规模和经济增长率。产业结构的状态决定了资源配置的效果,从而影响着经济的增长,产业结构转换与经济增长之间存在着一种互动机制,产业结构转换升级是伴随一国经济增长过程中的一种必然现象,经济增长是产业结构转换的基础,产业结构总是伴随着经济总量的增长而不停转换、升级。产业结构的合理转换,决定了社会资源配置的效果,产业结构的合理调整是经济总量获得增长的必要前提。反之,经济增长会受到影响。同时,产业结构的转换升级对就业结构的变化也产生了重要的影响。产业结构的转换升级一方面为劳动力向不同产业间转换提供了条件;产业结构的转换、升级最终要靠劳动力在不同部门间的再配置得以完成。另一方面,就业结构对产业结构的转换、经济发展具有极大的反作用。就业结构的改变可以引起劳动者收入结构的变化,引起需求结构的改变,进而引起产业结构的变化。

按照经济学理论,经济增长和充分就业都是政府的宏观经济目标,产业结构和这两个目标都有关系,要深入研究经济增长和就业的关系可以通过研究产业结构和就业的关系来实现。经济总是在发展的,产业也总是在升级的,产业升级实质上是生产要素密集度不断变化升级的过程,即生产技术从劳动密集型为主,到资本密集型为主,最后到技术密集型为主的演变过程。不断提升产业结构水平,加快产业升级步伐,是现代经济发展的主题之一。产业升级顺利,经济就能获得一个较长时期的快速发展;产业升级迟缓,就可能丧失机遇,并因此落后于人。

当前,我国正面临着产业结构的调整,同时正面临着农村劳动力的大量转移、城镇国有企业职工的下岗再就业及隐性失业显性化、高等学校扩招后毕业生的陆续毕业所带来的就业压力不断增加的危机,本文从产业升级和就业角度探讨我国经济增长减缓和失业剧增以及如何找到一条既能保持经济发展,又能促进就业的策略,具有重要的理论和现实意义。

二、产业升级与就业结构性失衡的关系

三次产业的分类方法是西方学者进行产业结构研究的最重要的分类方法之一。我国目前也采用三次产业划分法,三次产业划分的具体范围是:第一产业包括农、林、牧、渔业;第二产业包括采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业;第三产业包括除第一、二产业以外的其他行业。

(一)产业升级对就业的影响

产业升级对就业的影响分为减少和增加两种效应,一般而言,产业升级在减少低层次劳动力就业的同时,也增加了高层次劳动力的就业。

1.减少效应。产业升级过程中资本和技术对劳动力产生替代作用,即“结构性减少效应”。资本有机构成提高②这方面马克思有详细的论述,导致资本对劳动力的替代性越来越大,必然引起资本对劳动力需求的减少。技术构成提高,也导致对劳动力的替代性越来越大,必然引起对劳动力需求的减少。尤其是在工业化发展初期、前期的表现最为明显。这在高效率的机器设备代替手工工具、普遍采用现代化技术后,产业升级引起的劳动力需求“结构性减少”的现象更为突出。

2.增加效应。产业升级过程中劳动生产率的提高和规模扩张能够促进就业增长,表现为产业升级对就业增长的“结构性增加效应”。由于产业深化发展可以使生产效率大幅提高,这样就导致产品成本及价格明显下降,从而创造出更多的需求,进而可以扩大该产业的原有规模,吸收更多的劳动力。新的产业也可以创造出新的劳动力的需求。

(二)就业对产业升级的影响

就业对产业升级具有反作用,就业对产业升级的影响分为促进和减缓两种效应。就业增长可能为产业升级创造良好的社会条件,从而推动产业升级;但也可能导致政府和企业缺乏推进产业升级的积极性,从而延缓产业升级。

1.促进效应。就业增长率高、就业比较充分的时期,产业升级需要考虑的对原来劳动力就业的“结构性减少效应”的影响程度比较小,产业升级的阻力相对较小,这时是自主创新、推进产业升级较为有利的时期,表现为就业增长对产业升级的“促进效应”。

2.减缓效应。就业增长率低、就业形势十分严峻的时期,产业升级的社会阻力相对较大,这时候,就业可能会成为政府考虑的第一目标,这样产业升级就需要考虑吸收原来的劳动力就业,减缓产业的发展,这时表现为就业增长对产业升级的“减缓性效应”。

(三)产业升级与就业的结构性失衡的形成

当产业升级对劳动力需求的“结构性增加效应”大于“结构性减少效应”或者就业增长对产业升级的“减缓效应”大于“促进效应”时,就可能出现产业升级与就业增长的悖论,即经济发展过程中无法兼顾产业升级和就业增长两大目标。(见表一)

表一 产业升级与就业的结构性失衡

三、我国的产业升级与就业的结构性失衡

自1990年以来,我国就业增长率和就业增长弹性明显下降①就业弹性是指经济增长率与就业人员增长率之间的比率。其计算公式是:就业弹性=就业人员增长率/GDP增长率,即经济增长1个百分点,相应地就业增长的百分点。。学者们指出,就业弹性的下降趋势与失业率的上升趋势同时并存,说明我国经济增长的就业吸纳能力在不断下降。原因是我国正在走一条资本密集、排斥劳动的工业化技术路线,经济高速增长主要依赖资本高投入,劳动投入的增长贡献率愈来愈小,就业增长弹性愈来愈低。这种排斥劳动的经济增长方式是与我国国情相悖的,要从根本上转变这一经济增长方式,否则,我国的人口压力将愈来愈大,并引起愈来愈多的社会问题。

从世界各国产业结构变动情况来看,第一产业无论从产值还是所吸纳的劳动力,其在国民经济中所占份额都存在着下降的趋势;第二产业在国民经济中所占份额先是迅速下降,然后趋于稳定;第三产业的份额则是持续增长。当一国经济发展水平较低时,农业部门是国民经济的基本部门,第一产业投入的劳动力和资金的数量最多,农业产值占国内生产总值的比例最高。随着经济发展水平的提高和工业化步伐的加快,原先投入到第一产业的劳动力和资金会出现向第二产业转移的趋势,第一产业产值在国内生产总值所占比重开始下降,第二产业产值的比重迅速上升,第二产业成为国民经济中最大的产业部门。当经济发展水平达到较高阶段的时,农业部门生产效率大幅度提高,农村部门释放出的劳动力会大量向第三产业转移,随着第二产业技术有机构成的提高,所能容纳劳动力能力开始下降,部分劳动力逐步向第三产业转移。在经济发展较高阶段时,第三产业产值和容纳劳动力在国民经济所占比重,第三产业都达到最高。

下面我们看看我国的产业结构和就业结构的状况。

(一)我国产业结构的基本状况。改革开放以来,与世界其他国家产业结构发展轨迹一样,我国产业结构的发展也基本遵循了各国产业结构发展的一般规律。从1978年开始我国开始实施改革,过去那种片面强调发展重工业的倾向得到了纠正,第一、第二、第三产业在整个国民经济中的地位逐步变化,重工业比例过高的局面得到了明显的扭转。(见图四)

按当期价格计算,我国第一、第二、第三产业产值所占 GDP的比重分别由1978年的28.19%,47.88%,23.94%演变为2009年的10.6%,46.8%,42.6%,第一产业所占GDP比重下降17.6个百分点,第二产业所占GDP的比重保持稳定,总量大幅度提高,第三产业所占GDP比重则上升约18.7个百分点。

图四:第一、第二、第三产业结构 (占GDP的变化)

(二)我国就业结构基本状况。改革开放以来,我国的工业化进程和经济结构调整的步伐加快,就业结构发生了巨大变化并逐步趋于合理。三次产业间就业结构发生了重大变化,非农产业就业比重超过农业,并且有差距逐步扩大的趋势。配第克拉克定律揭示了就业结构与产业结构之间的相互关系,认为尽管在一定的发展阶段,劳动力就业结构可能会因为国家的不同而呈现出较大的差异,但是其基本趋势是劳动力从第一产业向第二、第三产业等非农业部门转移,并且随着经济的发展,又会出现劳动力由第二产业向第三产业转移的现象。从就业结构的变化来看,第一产业就业人员数量有明显下降的趋势。(见图五)

图五:第一、第二、第三产业就业结构 (占全部就业人员)

1978年,我国第一产业就业人员为28318万人,占全国从业人员总数比重的70.50%。2009年,我国第一产业从业人员为29708万人,占全国从业人员总数比重的38.1%。图中表明随着时间的推移,有越来越多的劳动力从第一产业转出。虽然第一产业就业人员占全国从业人员总数的比重趋于下降,并且第一产业就业人员比重仍有下降的态势,但其所吸纳劳动力占全国总量比重仍高于第二产业和第三产业,仍是接纳劳动力的主力军。第二产业从业人员从1978年的6945万人上升到2009年的21684万人,占全国从业人员总数比重从 17.3%到27.8%,上升速度平稳,没有出现显著的阶段性特征。第三产业从业人员从1978年的4890万人上升到2009年的31120万人,从1994年起,第三产业从业人员占全国从业人员总数的比重超过了第二产业,占全国从业人员总数比重从12.2%到34.1%,成为我国吸纳劳动力的又一新增长点。第三产业吸纳就业的能力不断增强,并且有逐步加速之势。

(三)产业升级和就业的关系。可以看出,随着我国经济体制的改革,我国的产业结构调整、就业结构转换初见成效,但其中仍暴露出一些问题。库兹涅茨和钱纳里认为,在工业化初期,就业结构的转变会滞后于产业结构的转变,直到工业化后期这种情况才发生逆转。我国第一产业产值占国内生产总值的比重不断下降,但第一产业吸纳就业人员的数量仍高于第二、第三产业,与其对经济增长贡献持续下降的现实产生矛盾,体现我国劳动力无限供给的特性。第二产业则正好相反,在对经济增长的贡献中,第二产业所占国内生产总值的比重最大,对经济增长的贡献和拉动作用最强,可以说我国经济的高增长形势主要是靠第二产业的带动。但是,与第二产业在我国经济增长中所起到的突出作用相反,第二产业在我国就业结构上却一直保持较低的份额,低于第三产业,更远远低于第一产业,这一现状是造成我国目前高增长、高失业局面的主要原因。第三产业吸纳劳动力的能力不断增强,吸纳劳动力能力的增长幅度远远大于其产业产值所占GDP总量比重的增长幅度,第三产业成为吸纳转移劳动力的新兴力量,但由于受到第三产业发展规模的限制,第三产业吸纳劳动力的能力并没有得到充分发挥。可以看出,目前我国就业结构的转换滞后于产业结构的升级。

四、结论与政策建议

通过本文的分析可以得出以下结论:我国经济高增长与高失业并存的根本性原因在于产业升级和就业的结构性失衡,正是产业升级和就业的结构性失衡才提高了国外经济体对国内经济的干扰度。国际金融危机作为导火索,破坏了国内经济稳定增长的机制,加剧了经济增长减缓的严重性,进而造成大量失业。我国在经济发展的过程中,一方面要注重经济的增长速度,另一方面也要注意经济增长中的产业升级与就业的结构平衡,只有这样才能保证社会安定,才能保持经济的平稳增长。

(一)深化经济体制改革,破除政策性障碍。一是破除不合理的行业准入壁垒。我国服务业发展不快、就业比重低,一个重要原因是行业进入存在体制壁垒,许多服务行业及业务领域存在管理和行政垄断。例如,我国金融业就业水平与一些市场经济国家有较大差距。二是要深化劳动就业制度改革,革除非正规就业的职业歧视政策,允许和鼓励劳动者自由流动。三是在产业技术创新方面给予企业大量支持,鼓励创新。四是改革我国现行户籍制度,促进劳动力合理转移,使产业结构和就业结构的转换匹配。取消导致城乡不平衡的发展的政策措施,加速建立覆盖面广泛的社会保障体系。

(二)保证第二产业有效的增长。提升第二产业对就业的贡献,大力发展劳动密集型产业,提高第二产业经济增长的就业弹性系数。我国是人口大国,人多地少,安置就业的任务特别繁重,需要我们在产业发展的时候考虑到就业目标。第二产业是我国经济增长的源动力,其产值在国内生产总值中所在比重最大,对我国经济增长的拉动作用最强,充分发挥第二产业在增加就业方面的潜力是解决我国增长型失业问题的根本。第二产业既能有效地转移劳动力,又能容纳高密度的资本与技术,可以充分扩展成能够显示不同要素集约程度的劳动密集型工业、资本密集型工业和技术密集型工业。

(三)大力发展第三产业。大力发展第三产业是解决我国就业问题的一条重要渠道。我国经济增长方式和产业结构正处在转型、升级的过程之中,由于工业结构的调整、现代企业制度的建立以及农村劳动生产率的提高,“排挤”出大量的剩余劳动力,剩余农村劳动力的大量流入增加了第二、第三产业中的就业压力。目前,我国正逐步实现新型工业化道路,面临农村剩余劳动力不断转移、高校毕业生就业压力大等困难。大力发展第三产业不仅符合三大产业演进的规律,同时第三产业的就业弹性远远高于第一、第二产业,因此大力发展第三产业可以缓解我国就业难题。

(四)加大人力资本投资,适应产业升级对劳动力的结构性的要求。我国就业市场供过于求的总量矛盾正让位于产业升级、低端劳动力过剩而产生的结构性矛盾。如果把劳动力市场分为高级专业劳动力市场、熟练技术劳动力市场和初级劳动力市场三类,前两类劳动力市场在我国一直处于供不应求的状况,第三类即普通劳动力则呈现供过于求的局面。需要加大人力资本投入才能获得相应的劳动力资源。

(五)选择好产业升级的时机。产业结构取决于其生产要素,劳动力的结构是其重要因素,产业升级应该选择和把握正确的时机,因地制宜,逐步推进,要和劳动力的素质能力提高相匹配。要努力形成产业升级与就业增长良性互动的发展局面,必须选择好时机,否则会事与愿违。

[1]胡磊.产业升级与就业增长的可能性悖论及其解决[J].经济探讨,2010,(1).

[2]周可可.我国经济增长与就业的相互关系的分析[D].硕士论文.

[3]MartineCarr6,DavidDrouot,2004,“Paeeversustype-theeffeet Of eonomie growth on unemployment and wage patterns,Reviewof EeonomiesDynamies7(2004)737-757.

On the Upgrade of Industrial Structure and Structural Employment Imbalance and Countermeasures in China

Zhao Pengfei

(China Institute of Industrial Relations,Beijing 100048,China)

The relationship between economic growth and employment increase is always the key point which the economists focus on.It is generally accepted that there is a positive relationship between economic growth and employment increase.However,high economic increase and high unemployment exists at the same time in China.The root cause is the structural imbalance between the upgrade of industrial structure and employment.In order to resolve employment problems and enhance stable and sustainable economic development,we should deepen the reforms and guarantee the balance between the upgrade industrial structure and employment.

economic growth;industrial structure;employment figures

F241.4

A

1673-2375(2011)02-0083-05

[责任编辑:寸 言]

2010-12-11

赵鹏飞 (1970—),男,内蒙古包头人,经济学博士,高级经济师,中国劳动关系学院经济管理系教师,主要从事经济体制改革,商业银行经营管理和资本市场发展等方面的研究。