中国汉代画像石与古埃及墓室石刻浮雕的比较研究

2011-10-13周书林苏州大学艺术学院08MFA江苏苏州215000

周书林 (苏州大学艺术学院08MFA 江苏苏州 215000)

中国汉代画像石与古埃及墓室石刻浮雕的比较研究

周书林 (苏州大学艺术学院08MFA 江苏苏州 215000)

中国汉代画像石与古埃及墓室石刻浮雕虽同属于石刻浮雕范畴,但由于迥异的文化背景和不同历史空间,都各自形成了独特的风格特征。文章从两者各自产生背景及文化特征、艺术形式、表现技法、装饰风格等方面进行对比分析,意在解读其背后不同的审美意趣和文化特性。

汉画像石;古埃及墓室石刻浮雕;比较研究

前言

无论在东方还是西方,石刻浮雕用于墓室作装饰都是人类在思索生死永恒主题时常见的手法。因此,早在公元前三千年的古埃及陵墓中就出现了大量的精美石刻浮雕,而在古代中国,发现墓室以石刻浮雕作装饰最早是在西汉早期,我们通常称之为画像石。虽然中国汉墓画像石大约晚于古埃及和苏美尔三千多年,但其做法和古埃及将画像刻画在墓室的做法有许多相似的地方,比如,画面的分层分格,人物加榜题,主要人物形象高大,而侍者或宾客相对渺小等等。基于此,下笔者试以中国汉画像石与古埃及墓室石刻浮雕两者各自产生背景及文化特征、艺术形式、表现技法、装饰风格等方面进行比较研究,以期在不同时间和空间的坐标系上解读其各自的审美意趣和文化特性。

一、产生背景及文化特征

中国汉代的画像石通常是作为建筑装饰,镶嵌在祠堂、陵阙、更多是墓室内的门侧的砖室上,兼有祈愿、记事、表意的目的和作用,是承载人们的意识、情感和装饰建筑空间的重要手段和形式。画像石的规模和艺术水平,体现了墓主人地位的显贵,且大多集中在经济富庶,文化发达、附近石料充足的地区。汉画像石墓以河南、山东、陕西、山西、四川、江苏、安徽等地区为多。

从现有的全国范围的汉墓发掘资料来判断,汉画像石大致出现于汉武帝以后,衰落及消退于东汉年末,其间大约经历了三百多年的变化发展过程。汉画像石的存在和发展是与社会和地区的多种客观条件相关联的,是历史、政治、经济、文化等综合因素的产物。汉代在政治、经济、文化上都是中国历史上的繁荣昌盛时期,其思想文化的主流是“独尊儒术”,但仍存在着一定的兼容性,它吸纳了道、法、阴阳等诸子思想,以及楚文化的因素,所以在艺术创作中大量显现出这样文化交融的形态。如:将楚地的神话幻想与北国历史故事以及儒学宣扬的道德情操交织陈列;生者、死者、仙人、鬼魅、历史人物和神话幻想并存;原始图腾、儒家教义、迷信共置一处等。这些,在两汉的墓葬文化及画像石艺术中尤为鲜明突出。汉代画像石艺术的大量出现是与当时的观念意识和社会习俗密不可分的。

古埃及的墓室石刻浮雕最早出现在法老墓室的墙壁和甬道里,这些浮雕都记录着法老生前的生活和事迹。埃及是东方最古老、最典型的奴隶制国家之一,法老、王公和平民之间的关系,就像一座紧密森严的金字塔,稳定而规范。在埃及人眼中,不管是斗转星移,还是世界的运转,都有它背后隐藏着的诸多伟大的秩序在维持,法老不仅要在现世宣扬这些秩序,更要把它带到永恒的来世去。于是,法老也要求艺术家为他和他背后的神创作,把人间的事都刻画在墓壁上以供享受,这样就发生、发展了埃及的雕刻艺术。因此,埃及的墓室石刻浮雕自然并不是创作优美的线条与形体以愉悦人们的身心的,而是代表着并表达着法老的愿望与命令的,遵守着“神”的意旨的。这样一来,线与形是不能随意变化的,一切都同仪式一般庄严不可更改。艺术家也只能按照法老——这位最伟大的祭司的命令和仪式的要求去创作,而失去了自由创作的权力。所以,埃及墓室石刻浮雕上任何动作行为都有着一种不可挣脱的模式与框架,战争,祭祀,祈福,各个场合都有其标准的动作,为了达到各个人物动作的规范统一性。

二、艺术形式及表现技法

汉代画像石作为雕刻艺术形式,上承先秦青铜艺术,下开两晋南北朝雕刻艺术的先河。它是一种特殊的浮雕形式:以刀代笔,或阳刻,或阴刻,或两者结合,还有浮雕的形式,或者浮雕与刻划相结合,可谓雕中有画,画中有雕。虽然它们是以雕刻的方式完成的,但比之一般概念上的浮雕或高浮雕更为接近绘画的视觉效果,所以称之为“画像”似乎也合于情理。

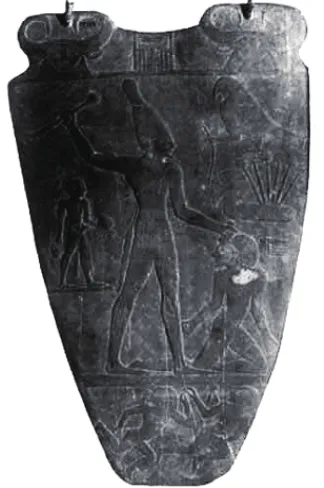

而古埃及的墓室石刻浮雕多为浅浮雕,起位较低,形体压缩较大,平面感较强,更大程度地接近于绘画形式,在这点上与汉画像石是十分相似的。它主要不是靠实体性空间来营造空间效果,而更多地利用绘画的描绘手法或透视、错觉等处理方式来造成较抽象的压缩空间,这有利于加强浮雕适合于载体的依附性。这种浅浮雕虽主要采用阴刻和阳刻两种手法,但是艺术家们创造性地运用了三种典型姿态(①全部的正面;②绝对的侧面;③俯视的顶面)来塑造浮雕人物形象,努力营造一种静穆、神秘与威严的气氛。“纳米尔石板”(见图一)的浮雕风格形式就非常具有代表性,其单纯简练的曲线造型和几何因素,有力的线性塑造,使浮雕与题目、铭文的刻划具有相同的意义。

(图一)“纳米尔石板”

三、装饰风格

1.装饰题材与内容

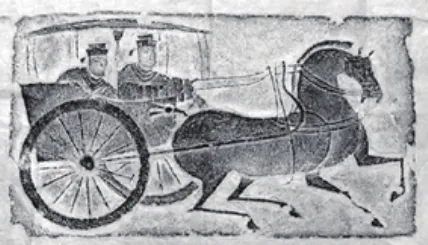

汉画像石的内容题材,也是包罗万象,远远超出了墓室装饰的范畴,大致可以分为三类。一是丰富多采的现实生活。如迎来送往、车骑出行(见图二)、迎宾拜谒、庖厨宴饮、乐舞杂技等。它广泛地反映出墓主生前拥有的各种财富资产情况,从山林田池到宅第高楼等。二是垂教后世的历史故事。汉代先民善于思想和崇拜,虽然皇家罢黜百家,独尊儒术,但在社会上新儒学占主导地位的同时,道家思想和民间宗教也十分活跃。人们在接受君臣、父子、忠君孝亲的伦理道德束缚的同时,对成神为仙也充满激情,对天地山川等自然之神也是尊崇有加。三是雄奇瑰丽的神仙世界。有青龙、白虎、朱雀、玄武(龟蛇相交)四神,有传说的抟士造人,牛郎织女(见图三)等等。总之,汉画像石内容丰富,取材广泛,从各个不同的角度反映了汉代的社会状况、风土民情、典章制度、宗教信仰等,不仅是精美的古代石刻艺术品,也成为研究汉代政治、经济、文化的重要资料。古埃及的墓室浮雕题材内容也非常丰富,它们不仅表现富人的各种消遣,而且也描写普通人的生产劳动,在剥麻、割谷、赶驴、脱粒、扬场等画面。这些雕刻中,尤以人物最为特色,人像都是正面的、端庄的静止状态,将写实和变形装饰相结合,象形文字和图象并用,始终保持绘画的可读性和文字的绘画性这两大特点。

(图二)

(图三)

2.构图表现方式

汉画像石是集绘画与雕刻为一体的特殊艺术形式,其表现形式和手法是以绘画为主、兼有雕刻和壁画之长的混合性艺术。汉画像石在构图上,不讲求以虚当实,计白当黑之类的规律,它铺天盖地满幅而来,几乎不留空白,但却给予人们后代空灵精致的艺术所不能替代的丰满朴实的意境,更使人感到饱满和实在。它不华丽却单纯,无细部而洗练。它以简化的轮廓、朴实的构图,使粗犷的气势不受束缚而更带有非写实的浪漫风味,表现出了古拙的气势美。

而古埃及墓室石刻浮雕的风格特征则是横带状的排列结构,用水平线来划分画面;画面构图在一条直线上安排人与物,人物依尊卑和远近不同来规定形象大小,井然有序,追求平面的排列效果;注重画面的叙述性,内容详尽,描绘精微。这种构图方式很少有自由的肢体语言,给人威严肃穆却稍显呆板的感觉。

3.形象塑造

英国艺术理论家贡布里希在比较古埃及石雕与中国画像石艺术时指出:“中国艺术家不像埃及人那么喜欢有棱角的生硬形状,而是比较喜欢弯曲的弧线。要画飞动的马时,似乎是把它用许多圆形组合起来。我们可以看到中国雕刻也是这样,都好像是在回环旋转,又不失坚固和稳定的感觉。”[2]汉画像石中的人和动物大多都处于强烈的动感状态,所用的弯曲的线条比有棱角的直线更加接近于自然的本质,唯有这种传神的线条才能写出人的深层情感和心境。所以,汉画像石在形象塑造上,以曲线为主的轮廓线强调了形象的形体与动态特征,几乎所有的形象都处在行进、跳跃、流贯、顾盼、飞腾的运动瞬间。虽然它采用的是写实性的造型手法,但其构图和空间处理却采用中国绘画的散点透视方法,所以在把握对象方面显示出一种高度的自由。

相对于汉画像石中曲线跃动的自由形象,虽然古埃及墓室石刻浮雕在形象塑造上也强调线的运用,但由于较多采用的是硬直阴刻线条,形象造型就显得较为程式化,由此营造出的是一种静穆、神秘与威严的气氛。塑造中所强调的是具有精神象征意义的“动势”,而不局限于再现一个现实化的形象和场面。

结束语

总上所述,中国汉代画像石与古埃及墓室石刻浮雕虽同属于石刻浮雕范畴,有着比较相似的艺术形式和表现技法,但由于迥异的文化背景和不同的历史空间,都各自形成了自由洒脱、简约灵动和静穆、神秘威严的总体风格特征,这也符合二者外在形式表现上和内在精神意旨方面的各自需要与追求。

[1]翁剑青.形式与意蕴—中国传统装饰艺术八讲[M].北京:北京大学出版社,2006年8月版.

[2]贡布里希.艺术的故事[M].广西:广西美术出版社,2008年版.

周书林(1981—),女,江西泰和人,江苏南通航运职业技术学院人文艺术系 讲师,苏州大学艺术学院08MFA硕士。