玩物志

2011-10-13荆歌

荆 歌

玩物志

荆 歌

壶里乾坤

一个整天泡在家里的人,也可以说,他的日子,是泡在茶壶里的。尤其是冬天,手捧一把茶壶,是他的形象,是他的风格,似乎也是他主要的生活内容了。这把壶,当然是紫砂壶。早上起来,我通常都是泡一壶红茶。红茶暖胃。空腹喝绿茶,则对胃有刺激。其他的时候,则无所谓啦,龙井、白茶、碧螺春、铁观音、普洱,都可以。完全看当时的心情了。喝什么茶,与心情是很有关系的。寒冷的冬日,人有些瑟缩,我比较喜欢用一把段泥乳丁足匏壶,泡上潮州产的“凤凰单丛”。它虽然也是半发酵的茶,和铁观音相类,但是,它似乎更接近于红茶,比铁观音要温和许多。我的两听上好的“凤凰单丛”,蒙新加坡作家蓉子女士所赠。她是个有趣的老太太。虽然幼年就跟着继父母漂洋过海,过番到马来西亚,后来一直在新加坡生活和工作,却对老家潮州有着很深的感情。在她眼里,潮州的一切都是好的,潮州的戏,潮州的美食,当然还有潮州的茶叶。要不是她热情推介,我还真不知道潮州的茶叶会那么好。它浓烈中带着绵柔,醇厚的茶香里夹杂着糯米的芬芳。一段时间内,我就用那把段泥壶专泡“凤凰单丛”。它实在是一把好壶。制作者樊剑平虽然不是太有名,但是,壶做得确实是好。敦厚、稳重、大气。就像一位学养深厚的老者,沉稳中散发出难以模仿的魅力。这把壶的可贵更在于,壶身上的梅花,是已故沪上名家沈觉初先生所刻。沈觉初与刘海粟、王个簃、谢稚柳、唐云、来楚生、单晓天、方去疾等齐名,合称海上书画篆刻八大家。同时,他还是一位竹刻和紫砂壶刻大师。他的刀刻作品,遍及紫砂壶、扇骨、臂搁、笔筒、砚台、砚木盖等。以刀代笔,挥洒自如,一派大家风范。当代壶刻,宜兴有任淦庭,上海便是沈觉初了。沪上著名书画家所作书画的紫砂名壶,其壶刻几乎都出于沈老之手。如此人物,捉刀“雕虫”,也许是大材小用。但是,雕虫雕龙,孰高孰低,许多时候真也说不清。在江湖上,沈觉初的刻名,要远大于他的画名。至少对于紫砂业而言,有无沈觉初,并非无足轻重。沈觉初是位长寿老人,一生刻壶无数。他90岁那年,还一下子刻了80把梅花壶。沈觉老画梅,本是一绝。因此他刻梅花壶,不打画稿,直接刻梅于壶上。刀笔老辣,游刃有余。所刻梅花或繁枝密蕊,或秀雅含羞。朵朵有神,却各不相同。万般风情,令人击节。我这把壶是沈觉初89岁时所刻,底部有“沈觉初刻,时年八十九”字样。刀笔略显颤巍,却筋骨老到。壶身刻梅花数枝,疏影横斜,苍劲灵动,似有暗香隐约,正是沈觉老刀笔。也许这把梅花壶,正是那80把之一。沈觉老已于2007年秋去世,享年94。因此我这把壶,不说它是前朝遗物,也是十分的珍贵了。2009年秋天,我随朋友去上海叩访翥云轩,是因为听闻轩主朱明清的竹刻藏品十分丰富。嘉定竹刻博物馆编印的一本历代竹刻名器的图录中,就有十多件古今精品为明清兄的收藏。在翥云轩,我见到了这把沈觉初所刻段泥梅花壶,不禁垂涎。明清兄是一位豪放仗义的警官,见我喜欢,立刻爽快地将它惠让了。

冬天手上捧一把壶,那是最舒畅不过的事。一来可以借它取暖。二来呢,轻轻地摩挲它,也是在养壶。一把好壶,它是懂得与喜爱它的手掌相互取悦的。天长日久,紫砂壶会在手上摩得光润可爱,堪比古玉。喝茶本是一件赏心乐事,同时捧着的,又是自己喜爱的壶,它的可爱的造型,流畅的线条,妙曼的气息,叫人百看不厌。既然爱不释手,那就不释手好了,一直捧着,身心皆得到莫大的享受。而窗外秋高气爽,流云妩媚的日子里,软软地窝在沙发里,手上捧的,则应该是一把大口、扁身子的壶了。因为泡的是绿茶,如果是深腹窄口的壶,茶叶就会泡得过熟了。而大口碗壶,壶壁又是薄的,泡绿茶最相宜。泡绿茶我用得较多的,一把是周海英所制扁墩壶,另一把是顾绍培制的绿泥福珍壶。周壶的扁矮,是在奇怪的比例中求得了一种稳妥与平衡。它是秀气的,精致的,所有的线条,都充满了温婉的女性气息。我捧着它,确实常常有了“红袖添香”的幻觉。好像是面对着一位聪慧、文雅的年轻女子,其貌虽不见得是沉鱼落雁,却是可以娓娓相谈,会心而笑的。顾绍培的名头,比周海英要大得多得多。他的绿泥福珍壶,可贵在一个朴拙。看上去笨头笨脑的,却是智慧机灵。尤其是那短流,短得极致,却出水爽利,瞧着顺眼。喜欢一把壶,是有着各式各样的理由的。但许多时候,我并不一定冲着制壶者的知名度去。它的非同一般的气息,它形态和线条所传递出的妙趣,才会将我深深吸引。

什么样的紫砂壶,才算得上是一把好壶?吕尧臣给出的答案是,一看泥料,二看做工,三听声音。泥料应是正宗的宜兴紫砂原矿泥。做工须精细到位,该圆时圆润流畅,该方时刚劲挺直。三点一线,口盖严丝合缝,出水爽利。声音则应该清脆悦耳,不能有喑哑之声。今天如果我们去宜兴,如果我们对于紫砂缺乏基本的常识的话,是一定会面对海洋般的商品感到无比茫然的。铺地盖地的紫砂壶,能够称得上是好壶的,实在并不多。今天的宜兴,紫砂矿已经被封存起来。绝大多数的壶,所用泥料其实并非真正意义上的宜兴紫砂。通常是用紫泥来替代,加入各种化学颜料。或者就是以来自福建、浙江等地的紫泥为鱼目。而这些紫泥,是并不具有宜兴紫砂的特点的。宜兴紫砂原矿泥,泥色天然,透气,与茶水有一种天生的默契。现在宜兴的一些名家,以及后起之秀,制壶所用的原料,都是很多年以前的库存。所以在今天,衡量一把壶的好坏,真的应该像吕尧臣所说,首先就是要看它的用料。它是不是用的正宗宜兴紫砂料?如果不是的话,那么再好的工手,也不足取。当然,好工配好料,通常一把出自名家之手,或者由相当造诣者制作的壶,是不会用假泥劣泥的。假泥料做出的壶,不仅泡茶不好喝,而且它所掺入的化学颜料,也许会对身体健康不利。尽管也有一说,认为经过了1200度以上的窑火,有害物质已经被烧去。但是,这样的壶,终究不该是爱壶人和那些讲究生活乐趣和品质的人士的追求。

在收藏界,紫砂从来都是很热的一门。当今尤盛。不要说明清时期那些名家的老壶了。什么时大彬、陈鸣远、陈曼生、杨彭年,早已经是千金易得,一壶难求。即使是民国时期上海“铁画轩”大量复制的历代名壶,今天也是价格高得惊人。就是现在活着的一些大家,像徐汉堂、吕尧臣、谭泉海等等,他们的壶,也贵得不像是一把壶,而是一条命似的。有时候,一条人命还远不如他们的壶来得值钱。紫砂壶,已经不再是简单的实用器物,而是人们愿以重金进行收藏和投资的艺术品。它有一脉很深厚的传统,从那个明代小书僮“供春”起,一代代,涌现出无数大师巨匠,丰富了紫砂壶的造型,成就了异彩纷呈的各种风格,将中国人的审美理想和人生哲学,融于一壶。壶是天地,是时光,是伦理,是是非曲直方圆,是有了灵性的器物。我个人是特别偏好光货的。它抽象简洁的线条,概括了世界,概括了人生,刚与柔,直与曲,方与圆,在一把壶里完美地统一,和谐地共存。它的流畅、它的挺括,它的变化与安稳,它的动与静,它的正与倚,它的静中之动动中之静,使器物之美,达到了感人的境界。一把好壶的价格之高,当然也许不乏炒作的因素。但是,它本身所蕴含的美,它的平朴中的熠熠光辉,它的价值,审美、收藏和投资的价值,也是必须正视的。尤其是那些名家的作品,它是心灵之形,情感之载体,它以灵感和创造点石成金。我们从艺术的角度去考量,紫砂艺术的地位和价值,是完全应该得到承认和尊重的。一把顾景舟的壶,卖五十万、一百万,我认为是一点都不过分的。因为像他这样的大师,一辈子全身心地制壶,他为这个世界留下来的作品,又能有多少呢?

在我心目中,最需仰视的制壶大师,就是顾景舟。他的作品简直是无懈可击。他绝对是现当代紫砂界一座不可逾越的高峰。每每看到顾景舟的照片,看着照片上严肃清癯的他,我都会不由得肃然起敬。

紫砂壶有光货、花货和筋纹货三个类别。顾景舟是做光货的。他生于1915年,卒于1996年。这位技艺超群内心孤傲的制壶大家,他对于花货,是向来有些不屑的。我甚至认为,如果不是因为这一点,也许他和有着“花货皇后”之誉的蒋蓉,是会有情人终成眷属的。但是,尽管他们有九十九个理由结合,也终究因为一个理由而有缘无分。许多时候,审美趣味是人的灵魂中一个坚硬的核心,它放射出无尽的能量,左右人的生活,主宰人的命运。

而对于花货,我实在喜欢不起来。陈鸣远也好,被称为“陈鸣远第二”的裴石民也好,蒋蓉也好。我认为他们的作品,过于写实,过于面面俱到了。一截梅花,一只青蛙,一个莲蓬,一只南瓜,虽然表现得栩栩如生,但是,像真的一样,难道是艺术所要追求的吗?相对来说筋纹货比花货要高明许多。它的状物,它对自然万物的模仿,已经超越了写实,不再一味追求逼真。它懂得了概括,懂得了取舍,懂得了提炼,懂得了抓住事物的本质和特征。尽管如此,我还是最喜爱光货。光器的美,是贯通中外,融会古今的。它既是传统的,又是现代的。它既是明确的,又是暧昧的。它让视觉的享受处于一种难言其妙的状态,它总是让它脱离了凡俗,仿佛有了灵魂似的,飞升起来。并且我始终认为,一把壶,好歹都是要能够使用的,并且应该是适合在手上把玩的。而写实的花壶,捧在手上,不圆润,甚至是扎手的。并且它过于艳丽的色彩,也会让人觉得无法亲近。

建国之初,宜兴成立了紫砂合作社。从旧社会过来的七位紫砂老艺人,被任命为“技术辅导员”。这在当时,算是最高的荣誉了。和今天满世界的“大师”比,那时的“技术辅导员”,含金量应该是很高的。这七个响当当的名字是:任淦庭、裴石民、吴云根、朱可心、王寅春、顾景舟和蒋蓉。这些人制作的壶,任何一把,在今天都是天价呵呵。但当时对紫砂艺术是根本谈不上重视的,它充其量只是社会主义劳动生产的一部分。不管是辅导员还是学徒,都是革命机器上的一颗螺丝钉。当时他们除了技术上辅导青年工人,自己也加入计件制生产,以“多快好省”来超英赶美。其作品之简单粗劣,因此是可以想见的。那时候制壶,谁都不会在壶上落款。盖上自己的名章,显然是个人主义和名利思想在作怪。因此所有的产品,一律在壶底盖上“中国宜兴”的凛然公章。然而大师毕竟是大师,在当时集体无意识的环境中,这些继往开来的人物,并没有完全放弃对紫砂壶深入骨髓的热爱。他们暗暗积聚起巨大的能量,暗中求索,希望传统的紫砂能在他们手上放出异彩。至少在培养新人方面,他们为未来写下了厚重的伏笔。

1978年,来了一位台湾商人,他慷慨出资,让幸存下来的朱可心、顾景舟、蒋蓉,以及他们的徒儿辈各尽所能,做一批最好的壶。他还要求他们必须在壶上落下名款。这批壶,后来被运到台湾,给这位商人带来怎样的利润,是世人很难想象的。宜兴紫砂在新时期的大戏,就此拉开序幕。

1990年代,东南亚金融风暴的突然到来,令一路疯涨的紫砂壶价大跳其水。那时期,宜兴有一个很痴的小老板,卖掉家里的房子,借了一屁股的债,所有的钱都用来购买当时几乎无人问津的紫砂原矿泥料。这些矿石在他乡下的老屋里堆放了数年,结果让他变成了今天几亿身价的大老板。

那个股灾一样的时期已经成为过去。我相信,名家名壶,在今后,价格只会一路上扬。因为自然资源的衰竭,更因为紫砂壶的艺术特性,已为世人认可。尤其是已故名家的作品,已经成为同文物一样不可再生的资源。

但这并不等于说,所有的紫砂壶都具备了收藏的价值。许多泥料纯正的壶,制作者也小有名声,但是,我们必须看到其中的媚俗和浮躁。如果我们对紫砂江湖有更多更深入的关注,就会发现,对名利迫不及待、不遗余力的追逐,渗透在紫砂的每个颗粒中。许多人都在挖空心思地创新。创新的意图非常明确,并非要在壶艺上超越前人,而只是想夺人眼球,一夜成名,迅速致富。殊不知这世界上,最难的事情就是创新。传统早已崛起,形成高峰,极难挑战和逾越。创新的另辟蹊径,总是要以跨越为前提和基础。然而这种跨越,又谈何容易。于是种种的创新,就变成了滑稽的发明,异想天开,无所不用其极。以致发明创造出来的东西,粗陋怪诞,不堪入目。还有一种“配合形势”的创作,也常常是令人啼笑皆非的。比如某位名家所制的“鸟巢壶”,就是那么的不伦不类,令人望而生厌。

壶与人的相看两不厌,是要以趣味相投为基础的。彼此间要能够对话,要能够眉目传情,心领神会,须有文化和审美上的对接。因为紫砂壶已经不再是普遍的实用器,它是艺术品,而且是像书法、现代雕塑一样只可意会,不可言传的抽象艺术。世界向我们奉献了宜兴,奉献了紫砂,奉献了许多大师名家。但我相信,这种奉献,也不会是无节制的慷慨。就像顾景舟这样的大师,他是高峰,所以孤独。他是集天地精华之灵,一旦横空出世,当令同侪黯然失色。在壶的海洋里,能够让我们怦然心动的,能够有缘得之,与我们相伴寒暑,若知音,若至交的,一定只会是少数。

近来苏州刻壶成风。篆刻家谢峰和竹刻家张泰中,都有点“不务正业”。他们从宜兴运来壶胚,镌刻之后,再送回宜兴入窑烧制。在紫砂壶上镌字刻画,明清时期便已普遍出现,那是与文人书画家参与紫砂设计有关的。西泠八家之一的陈鸿寿,亦即创立“曼生十八式”的大名鼎鼎的陈曼生,可被认为是此道的宗师。当年正是在他的大力倡导下,壶身一面镌刻壶铭,另一面刻画绘画,几乎成为定式。按理说,弄茶壶这事情,应该是宜兴人的专利,与苏州人何干?今天的宜兴,刻壶的人数恐怕成百上千。但谢峰和泰中,自有他们的优势。作为资深印人,谢峰的用刀,他的书画修养,当然是普遍匠人所不及的。泰中精于竹雕浅刻,于竹子上书写刻画,多年来已渐入佳境。转而刻陶,想来会是功夫过人。而匠人所刻,只是商品。只有艺术家的刀笔之下,才会有不一般的气象。值得一提的是,谢峰们所刻,画稿均是苏州一些颇有趣味的书画家亲为。陈如冬、夏回、王锡麒、陈危冰,他们亲手在紫砂器上写字作画,自然是在一定程度上提升了紫砂壶的艺术境界。这种“刻头”,大多施于光货。“刻头”于是也成为了一把壶价值判断的重要依据。刻得好不好,是谁的字画,是会严重影响到这把壶的价格的。

刻意求精

2011年,我计划写一本名为《苏州的手工艺》的书。这个想法的背后,有着纷纭的现实。近两三年,我几乎放弃了小说的写作。这也许昭示了我所一向担心的“江郎才尽”之日已经到来。对于一个认真的写作者来说,这份担心,在过去的岁月中始终如影随形。任何事物,都是会有一个尽头的。生命如此,写作当然也不例外。然而在许多人的心目中,“江郎才尽”就跟死亡一样,似乎永远都只是一个遥远的结果。虽然它终究会来。一旦意识到自己的内心,已经没有创作的冲动,或者说,那股幽暗之火,已完全不再能将写作熊熊点燃时,我们的内心,该是多么的惶恐和绝望啊!写作曾经是幸福的,但是,写作确实也给人带来了悲哀。就像生命如花开放,但是,它的枯萎和凋谢,也是无情的必然。所幸的是,我找到一丝慰藉——这几年,我沉湎于艺术品的收藏和研究中。它带给我别样的生活乐趣。这种快乐,充实了每一个日子。比较起交杂在欢欣和焦虑之中的小说创作来,它是平静的、结实的、稳定而可把握的,看得见摸得着。它既带来精神上的愉悦,又给了我物质化的世俗享乐。并且这种快乐,是可以重复玩味的,无需绞尽脑汁地不断地超越。

小说写作,确实能给小说家以飞翔的感觉。但是,这种飞翔,其实是要付出很大代价的。因为我们对自己的要求,总是那么的高,往往脱离实际。每一次飞翔,都预示着下一次的困难和沮丧。最不堪的写作,就是不断地重复自我。长期的写作,就是一个不断跨越的过程。当我们穿过一个又深又长的隧道,看见光亮像金子一样扑面而来时,我们是多么的惊喜!我们仿佛要像蒸气一样快乐而忘情地融化在音乐般的光明中。然而这种欣喜,又是多么的短暂!我们很快就又陷入乏味和平庸之中。我们只能希望进入一个新的隧道,去进行一场新的黑暗中的掘进。辛苦劳累的,带有自虐色彩的劳作,穿过更长更幽深的埋伏着无数困难的岁月——为的就是再次扑进耀眼的光明!然而并不是有了一双黑色的眼睛就一定能够寻找到光明。许多的写作,其实是并不能如预期的那样顺利地开花结果的。甚至不会开花结果。所作的努力,也许最终付诸东流。写出来的东西,离自己当初的设想,离自己的要求,竟是那么的遥远。它难道就是自己想写的东西吗?

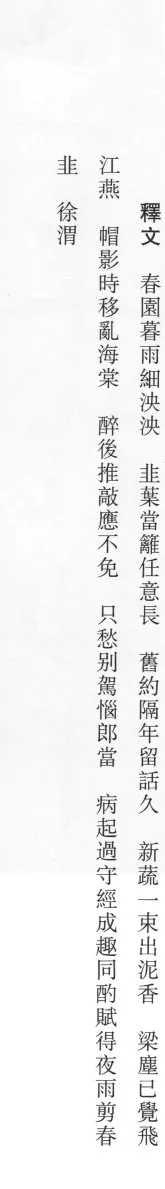

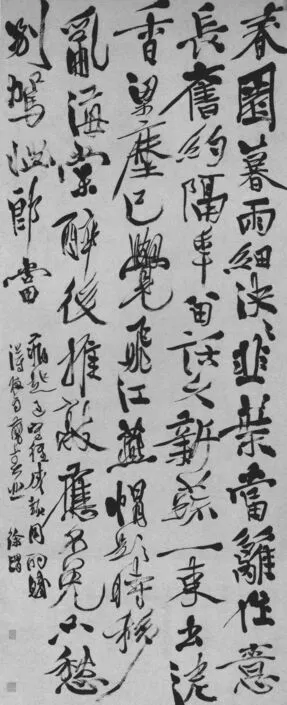

徐渭,行书·春园七言诗轴。

所以写作可以说是一个没完没了的自我折磨的过程。并且这种折磨,并不是能够随便就放弃的。它如一条毒蛇,将我们缠得如此之紧。或者就像毒瘾,以邪恶的快感将我们控制,令我们陷于万劫不复之地。

我算不算是一个幸运者呢?玩物的快乐,竟是那么轻而易举地将我从小说写作的自我折磨中解救了出来。也许“江郎才尽”的结果已经到来,也许我还会西西弗斯一样向文学的高峰没完没了地推一块巨石。不管是何种情形,写作者的可悲命运,在这两年,于我的身上,出现了转机。

我的生活,我的思想和精神世界,越来越多地被手工艺术占领。它们是那么的丰富,那么的亲和,那么的奇巧有趣,令人感到安逸和温暖。

于是,我就有了要写一本《苏州的手工艺》的书。

当然这未必会是一本乐观的书。

手工艺和工业产品的区别是,前者是与制作者的内心相连的。而我们今天的生活,我们当下所使用的物品,都是千篇一律的机械的产物。我们与物之间,丢失了手工,丢失了手工艺,丢失了恬淡从容的磨砺和打造,丢失了情感的倾注,丢失了一刀刀一凿凿雕刻出来的认真、执著、幸福和欣喜。

明清时期,苏州的手工艺名扬天下!“苏作”工艺的成就炉火纯青,登峰造极。“苏作”,就意味着精美、细致、品位、奇巧。不管是玉雕,还是竹木牙角雕,还是盆景、赏石、手炉、砚、扇、家具,无一不是精品雅制,

在苏州,我们是有着手工艺像冬夜的炉火一样温暖我们内心的传统的。它曾是我们生存的红晕,是我们生活里的花朵,是我们的智慧和巧思,是我们与自然、与世界建立起微妙关系的温柔手段和喃喃对话。

然而传统似乎在沦陷。我们与物的曾经的亲切关系,正在被遗忘和割断。

所幸的是,在今天的苏州,似乎还有一缕香火,在顽强地袅袅升腾。

我想要认真地去写这样一本书,去大量走访如今还活着的苏州的老手工艺人,以及新一代的民间工艺家,并通过他们更深入地了解以往的苏州名家巨匠。了解他们的生活,触摸他们的情感,认识他们的手艺。我知道我无力挽救传统,但是,我要抓紧最后的时光去搜集、整理、打捞。我希望这本书能成为一个纪录,成为一首挽歌,至少也是一片回光返照的绚烂。我希望读者能从中看到那渐行渐远的手艺的背影——他是那么苍老,又是那么慈蔼温暖,闪着微弱的金色之光。在这本书里,我希望能写下我对逐渐消失的传统手工艺的认识和热爱,同时,也留下一些人、一些事、一些人的命运,以及手工艺流星般的命运轨迹。从过去到未来,手工艺带给了世界一些什么?而一旦它们彻底消失,又将给世界留下什么样的遗憾和空白?

在这本书里,我想,首先会有大量的篇幅写到核雕。

核雕是一种最适合把玩的东西了。它不像那些大件的艺术品,只能作为居室中的陈设。核雕可以随身携带,时时把玩。我甚至是在开车的时候,手上都盘玩着一串核雕。它和手越来越亲密,难舍难分。从最初的生涩,到渐渐熟旧红润,到最后的油润可爱,精光内敛,形同琥珀。它由一颗低贱的果核,慢慢变成宝石一样金贵的东西。它会最后超越材质,羽化升仙。仿佛精美的雕刻,是从核心灵魂一样漫出。就像精神之光,从一双眼里闪现,可以将整个世界打动。

闻名于世的两件古代核雕作品,都是核舟。也就是用橄榄核子雕成的小船。一件现藏于台北故宫,雕刻者是福建人陈祖璋。这个人的雕刻水平,高到惊动了皇帝。一枚小小的果核,经过雕刻,令皇帝惊叹不已。陈祖璋其实并不是专搞核雕的,他的正经营生应该是象牙雕吧。雕一枚核舟,也许只是他一时兴之所致,只是一个偶然。吃橄榄不吐橄榄核不行,他把榄核托在掌心,看它的形状,实在太像一叶扁舟了!于是他灵感勃发,将它雕成了小船。船上不仅有人若干,而且神态各异。两侧的镂花窗子,皆能开合自如。如此鬼工奇巧,不知怎么传入宫中,令龙颜大悦。陈祖璋因此被调到北京,在养心殿造办处工作。不过他进京以后,好像不再雕刻橄榄核,而是主要从事象牙雕刻。以他为主创人员的象牙雕刻作品“月曼清游册”,和他的核舟一样,光耀后世。

另外一枚核舟,雕刻者王叔远,是明代常熟人。他刻的核舟,首尾长2.9厘米、高2厘米,共有5个神态各具的人物。核舟用身着禅衣的佛印正在侍弄一盆盛开的菊花来暗示苏东坡游黄冈赤壁时值“壬戌之秋,七月既望”的设计,别具匠心。王叔远的核舟,凭魏学洢的文章《核舟记》而后世无人不知。《核舟记》被选入中学语文课本,影响广阔而深远。

今天的核雕,大多产于苏州郊外光福一带。“陈素英核雕工作室”,就位于光福镇上。陈素英是一个非常有个性的女人,我们第一次相见的时候,她给我的印象,竟然是愤世嫉俗的。一个没有文化,连自己的名字都不会写的核雕艺人,她的愤怒,又从何而来呢?那天坐在她工作室楼下的大客厅里,一边看她的作品,一边听她的牢骚。我渐渐听出来,她所以认为这个世道不好,认为世界上坏人太多,其原因,还是因为受到了同行的挤兑。也许她确实是受到了一些委屈,甚至是欺侮。比方说,核雕艺术的传承人,没有评给她,却给了另外的人。而她自己认为,她的手艺是最好的,没有人能够超过她。事实也许正是如此。在我看来,陈素英的核雕,确实是最好的。她对于构图、布局,还有人物造型,有着难得的天分。塑造人物,她特别善于表现生动的细节。比如那件名为“闹元宵”的核舟,上面的十几个人,个个都不一样,个个都生动无比。比真人还真,比活人还活。他们或立或坐,或趴着或躺着。即使同样是站着,也各有各的站法。穿着同样的衣裳,却有不同的形态。有人的衣裳特别短小,短得后摆像尾巴一样高高翘起,特别的有趣,充满了热腾腾的生活气息。她的这种能力,是与生俱来的。她不可能从书本学到任何知识,也从未进行过美术方面的训练。她的技艺,就是从师傅那里学来的。但她远远超过了师傅。她不仅是同时代人中的佼佼者,她也早就把前人甩在了身后。许多的传统工艺,都是今不如昔。但是在核雕上,今天的成就,应该是无愧于传统的。像陈素英,她的核舟,无论从哪个角度去考量,都远远超过了古人。陈祖璋也好,王叔远也好,要是今天还活着,看到陈素英的作品,一定会非常佩服的。不服不行。

因此陈素英内心的郁闷,是可以理解的。有人还将她作品的照片偷去,署上自己的名字,印制在宣传册上。她知道之后,几乎要气疯了。面对这样一个身怀绝技,却一肚子怨气的女人,我该说什么呢好呢?我夸她说,你是最棒的!我又安慰她道,正因为如此,你就不必去和别人计较。你刻你自己的,反正懂行的人会明白,有眼睛的人都会看出来,你的水平是远在一般人之上的。

其实不用我太多的安慰,陈素英事实上也正是这样做的。她很少社交,仍然是一个地地道道的农村家庭主妇的样子。不同的是,她天天都会用几个小时认真地雕刻。她一个人躲在楼上,靠近窗口,戴着老花镜,一刀刀刻。似乎是化悲痛为力量呵呵。人常说愤怒出诗人。而一个内心积郁的核雕艺人,她的不平,她的委屈和气愤,使她的刀尖,有了一种狠劲。或者叫力度吧。她运刀果断、准确,每件作品都那么的不凡。

我的一个朋友春先生,看到陈素英的核雕之后,一眼就喜欢上了。他不惜重金,买了好多陈素英的作品。有一只小船,上面刻了38个人。王叔远的船上,只有5个人。而陈素英的船,载人量是王的将近8倍。所不同的是,王船上是明代人。38个人,在双层的船上,热闹、喧哗。这是一件精美绝伦的旷世杰作。春先生花5万元买下,嘴里还连说便宜。而一开始,陈素英是并不肯卖给他的。她说,要是在两年前,她一定不肯卖掉。那时候,曾经有台湾客出15万向她购买,她都没有答应。那么,为什么现在5万就肯卖了呢?原因是,两年前,她的颈椎病很严重,她以为自己就此不可能再从事核雕了。尤其是这样38人的核舟,这辈子可能再也刻不出了。她要留下唯一的一件,在自己的身边。也许还没有考虑到要将它传代,但至少,有它在身边,自己的心里会感到踏实。而现在,她的颈椎大为好转,精力和创造力,似乎又回来了。她觉得自己完全有可能再进行精雕细刻了。要再刻出一艘这样的核舟,应该是有可能的。所以,面对春先生的求购,她终于答应了。

我所收藏的陈素英作品,是一件名为“闹元宵”的核舟。两万元购得。我的岳父大人很有意思。有天饭桌上闲聊,我说起春先生的核舟。我说:“要是普通人民群众知道他5万元买一枚橄榄核,一定会觉得他是疯了。”我的岳父说:“我认为,两万元买只核舟,就已经是疯的了!”

陈素英今年五十多了,我想她应该是刻不了几年了。核雕算是一种微雕,对体力、精力、视力的要求十分之高。用她自己的话来说,人老了,手抖了,一不小心,一刀下去,一个人头就落地了。落地的人头,不是真人头,而是核舟上的人头。那些个人头,比芝麻还要小,要雕出五官,要生动,要传神,那是谈何容易!所以对于喜欢核雕的人来说,收藏一件陈素英的精品,两万五万应该是一点都不贵的。

在苏州核雕界,陈素英应该算是前辈了。而新一代的核雕师,承莉君是一位杰出的代表。

承莉君今年才三十岁。二十出头跟父亲学核雕,短短八、九年时间,就已经脱颖而出,获得了很多全国大奖,有了不小的名声。和陈素英不同的是,承莉君学过美术,在动画公司干过设计。有文化,有艺术修养。这使她在造型设计上有了前辈艺人所不具备的优势。她能够跳出传统的框框,自由地设计,不断地创新,让小小橄榄核上的风景,呈现出前所未有的魅力。她的代表作品“八美”手串,完全是自己设计,自己选定人物,最终确定造型。对于八个古代美女,她查阅资料、请教专家,吃透这些人物的性格、经历,充分了解她们的故事和命运,因此造型准确,表情、服饰都符合人物特点和个性。“八美”手串之美之精,让世人刮目。它能获得全国工艺美术博览会金奖,当然不是偶然的。

按理说年轻人才更容易成为“愤青”。恰恰相反,承莉君是一个特别温柔内向的女孩。她没有任何抱怨,一天到晚坐在工作台前,默默地研究、设计,默默地雕刻。她从来都不满足于已经取得的成就,不断推出新作,令人耳目一新。她最近创作的核雕单件“昭君出塞”,其大气与华丽,我认为预示了承莉君离一名核雕工艺大师已经只有一步之遥了。

魏晋·楼兰木简,(局部)。

莉君小时候生病,打琏霉素,几乎把耳朵打聋了。因此我与她的交流,不论是否面对面,基本都用手机短信进行。当然她不是哑巴,一只耳朵还是有微弱的听力。如果足够大声,她还是能听见。只是这样交流多少会显得不够正常。她的语言表达一点没有问题,从小学到中学,再到工艺美校,借助于助听器,也像其他听力正常的孩子一样一路走了过来。然而她的听力上的障碍,以及她内向的性格,再加上从小到大一切都由能干的父母包办,使她在艺术创作之外显得有些木讷,甚至是呆。而这分呆笨,有时候是十分有趣的。

去年夏天,中央电视台派人到光福舟山村,拍摄一个三十分钟的专题片,专门介绍承莉君。编导王丹和摄像“袋鼠”在承家一共拍了五天。这五天,几乎把所有的人都快要折腾疯了。承莉君始终像个哑巴一样,不肯开口说话。王丹急得要哭,说他们采访拍摄了无数各路英雄,还没遇到过这么一个刘胡兰式的人物。不肯说话,难以交流,对拍片确实不利。但是,听不到世界的喧嚣,用心专一,对有远大抱负的莉君来说,又未必不是一件好事。

承莉君的优势,也是她的特点。她能够不断地创新,她从来都不满足于重复。这种状况,似乎已经脱离了手工艺的特点,而与写作相类。创新与突破的苦恼,事实上早就开始纠缠她的内心。在与她频繁的手机短信交往中,我清楚地感受到了,苦闷和欢欣,在她的生活中交杂,此起彼伏。我不知道古代的苏州工匠,手艺生涯中,是不是也曾缠绕着这样的苦与乐。莉君对自己永无休止的要求,必将令她有一番大成就。但是,她也必定要承受不一般的迷茫和挣扎。这一切,似乎是不该发生在一个手工艺者身上。但是,它却像榄核一样,坚硬地存在着。

责任编辑:闵艳平

荆歌:1960年生于苏州。江苏省作家协会专业作家。出版有长篇小说《粉尘》《鼠药》等十部,中短篇小说集《爱与肾》《八月之旅》等多部,以及古玩收藏随笔集《文玩杂说》等。