我国财政支农对农村居民消费影响的实证研究*

2011-09-29杨世柳

杨世柳 温 涛

(西南大学经济管理学院 重庆 400716)

我国财政支农对农村居民消费影响的实证研究*

杨世柳 温 涛

(西南大学经济管理学院 重庆 400716)

本文依据杜森贝利的相对收入消费理论,通过1978-2008年的实际数据,对我国财政支农投入与农村居民消费的关系进行了实证研究。结果表明:从长期来看,农村居民纯收入和消费刚性对于农村居民消费具有正效应,而财政支农投入对于农村居民消费影响并不显著。从短期来看,财政支农、农村居民纯收入和消费刚性对于农村居民均具有“挤入效应”。但是财政支农支出的影响系数显著小于收入的系数,这说明从短期来看财政支农对农村消费的拉动作用有待于进一步提升。在此基础上,文章就财政支农投入促进农村居民消费提出了简要的政策建议。

财政支农投入;农村居民消费;相对收入理论;消费刚性

一、引言

2010年的中央“一号”文件[1](《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》)已经连续七年锁定“三农”,再一次强调了加快改善农村民生的重要性。而且在2009年的中央“一号”文件中还指出扩大国内需求,最大潜力在于农村。由于受全球金融危机的影响,拉动我国经济增长的“三驾马车”之一的出口已经受到国际市场的严重影响。2010年第一季度的数据显示,一季度最终消费对于G DP的增长贡献率为52%,拉动G DP增长6.2个百分点,可以看出消费对我国经济增长起着至关重要的作用,但其贡献率仍远低于世界平均水平,可见,我国消费对经济增长的贡献还有较大提升空间。我国是一个典型的“二元”制度经济国家,农村人口为7.4亿,占总人口的56.1%,因此提高农村居民消费水平、拓展农村消费市场,对经济健康平稳发展具有重大意义。而近年来,国家为了建设社会主义新农村、提高农民的生活水平和促进农村经济的发展已经连续投入了大量的财政支出,而且对于财政支农这一措施,国内学者对此存在着分歧,有的学者认为财政支农对于促进农村经济发展没有产生多大的影响,所以不应该再继续加大对于农业的支出,而有的学者却持相反的观点。基于以上原因,研究我国财政支农对于农村居民消费影响的问题就显得格外重要了。

二、文献综述

目前,关于政府财政支出与居民消费之间关系的话题已经成为一个倍受学术界关注的话题,而且迄今为止,国内外对于两者最终关系的研究也已得出了不同的结论。西方学者运用不同的经验数据和理论假设,通过检验得出两种不同的观点:(1)政府支出对私人消费存在挤出效应。K omendi(1983)、[2]Ahmend(1986)、[3]Tsung-Wu Ho(2001)[4]等人运用不同国家的经验资料检验得出存在挤出效应。(2)政府支出对私人消费存在挤入效应。卡拉斯(Karras,1994)[5]通过对世界上30个国家的跨国分析、Schclarek(2007)[6]利用21个工业化国家和19个发展中国家数据进行实证检验的结果都对这一论点提供了强有力的证据。国内学者通过借鉴国外理论并运用中国不同时期的经验数据也对此进行了深入研究。胡书东(2002)[7]通过理论分析和经验检验认为,政府支出变动与居民消费呈正相关关系,政府支出对民间消费具有“挤入效应”。张书云(2008)[8]利用1978—2005年的相关数据研究发现:政府支出对农村居民消费在短期均呈现挤入效应,在长期则为挤出效应。王文平(2009)[9]通过对1983—2007年我国农村财政支出与农村居民消费之间关系的研究发现:在短期内农村财政支出对农村居民消费具有“挤入效应”,但在长期中农村财政支出对农村居民消费具有“挤出效应”。朱建军等(2009)[10]通过运用面板模型分析得出,地方财政支农支出对农村居民消费具有显著的正向影响也就是说,地方财政支农支出对农村居民消费具有“挤入效应”。储德银等(2009)[11]认为财政支出对居民消费具有挤入效应,即财政支出增加的同时,居民消费水平也相应提高。张峁等(2010)[12]从宏观和动态的角度,通过动态分析得出:基本建设支出和生产性支出对居民消费具有“挤出效应”,而科技项目支出对居民消费先产生“挤出效应”,随后又促进居民消费。由于对于财政支农绩效的研究大多数学者都只是研究两者之间的关系,而农村居民的收入也能够在某些程度上体现财政支农绩效。故本文将考察三者之间的关系,以更确切的体现出财政支农的绩效。本文将利用1978—2008年我国财政支农、农村居民纯收入和农村居民消费的数据对我国农村居民消费问题进行实证研究,从而为财政支农绩效评价提供理论和实证支持。

三、模型设定、数据来源与研究方法

(一)计量模型

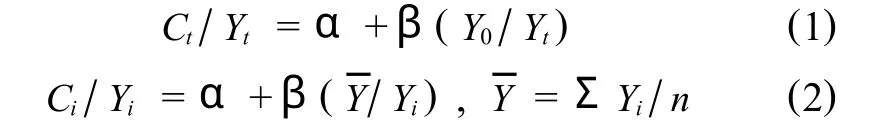

相对收入消费理论是由美国经济学家杜森贝利创立的,这一理论的基本观点是:长期内,消费与收入保持较为固定的比率,故而长期消费曲线是从原点出发的直线;短期内,消费随收入的增加而增加,但难以随收入的减少而减少,故短期消费曲线是具有正截距的曲线。理论的核心在于消费者的消费容易随收入的增加而增加,但不易随收入的减少而减少,也就是所谓的消费量“上去容易下来难”的“棘轮效应”(ratchet effect);消费者的消费受到周围人们消费水平的影响,特别是低收入者因攀比心理、提高社会相对低位的愿望等因素而使自身的消费处于和收入不相称的较高水平,在社会收入增多的情况下自然就提高了短期消费水平,也就是“示范效应”。“示范效应”反映农村居民的“攀附行为”;消费的“不可逆性”也称为“棘轮效应”,反映消费者的实际生活水平不能低于过去的最高水平,具有明显的“刚性”特征。构建杜氏相对收入建设消费模型如下:

其中,(1)式中Ct和Yt分别表示消费者的现期消费和现期收人,Y0表示消费者前期曾达到的最高收入水平(总的来讲,收人是不断上升的,所以我们近似认为①式中的Y0=Yt-1),此式主要用于测试消费不可逆定理的适用性。(2)式中Ci和Yi为不同消费者(单位或按收人、地域划分的群体)的消费和收入,n为消费者单位或群体的数目;两式主要用于测验消费示范效应和消费者的攀附行为。

对方程(1)两边同时乘以Yt的方程(3):

为了避免Yt、Yt-1之间由于高度相关所引起的多重共线性,将Yt以来代替两者之间的差。而且由于滞后一期的收入变量是不显著的,故将其剔除。由于消费“刚性”的存在,将以以下方程来表示:

中央经济工作会议提出,改善人民生活的发展才是真正的发展,要把改善民生、发展社会事业作为扩大内需、调整经济结构的重点,坚定不移加以推进。具体而言,就是要加大财政政策对民生领域和社会事业的支持保障力度,继续增加对“三农”、科技、教育、卫生、社保和保障性住房等民生领域的投入。所以,在本研究中将引入财政支农这一变量来分析其近年来的投入绩效。为了同时验证本期收入、本期财政支出及前期消费对现期消费的影响程度,将以方程(1)为基础构建以本期消费xft为被解释变量,以sr、czzct、xft-1为解释变量的表达式,构建如下方程作为回归模型:

(二)数据说明

本研究涉及的变量和数据资料主要包括农村居民纯收入、农村居民消费水平和财政支农投入三个方面。对于农村居民纯收入的资料,选择了中国1978—2008年农村居民人均纯收入的数据进行分析研究;对于农民消费水平的资料,选择了中国1978—2008年农村居民人均生活消费支出的数据进行分析研究;而对于财政对农村的投入的资料,选择了中国1978—2008年我国财政支农支出的数据进行分析研究。图1中分别显示了1978—2008年农村居民人均纯收入的走势、农村居民人均消费支出的走势和财政对于农业支出的走势。样本数据直接来源于各年度的《中国统计年鉴》[13]和《中国农村统计年鉴》[14]。

图1 对应数据序列图

从图1中,可以看出,1978—2008年农村居民人均消费水平和农村居民人均纯收入在1994年之前增长比较缓慢,在1994年之后就增长较为迅速;两者之间的差距在1990年前后发生了较大的变化。但是人均消费水平的增长速度明显低于农村人均纯收入的增长速度,因为随着农民收入的提高,消费支出的比重逐渐变小,说明农民的生活水平在逐步提高。究其原因,是因为20世纪90年代前的中国仍然处于卖方市场,虽然居民收入水平增幅较大,但商品供给有限,而且当时的储蓄利率较高,因而居民收入更加倾向于储蓄增值而不是立即消费。1994年我国开始了全面的体制改革和制度创新,随着国有企业体制改革的推进和大量非国有企业的兴起并日益壮大,国内商品市场日益繁荣,商品品种更加丰富,居民收入用于消费的部分增加。我国在1994年1月1日开始全面实施新税制,之后又进行了一系列的重大改革,故我国财政支农投入在1994年之后增长率得到明显提高。2004年的峰值是因为在农业收入增长乏力和非典爆发的情况下,国家加大了支援农业生产、农村救济和公共卫生建设支出。自2005年开始,国家在提出建设社会主义新农村的背景下加大了财政支农各项支出。

(三)实证分析方法

本研究采用的是时间序列数据,主要是为了避免模型出现伪回归的现象。首先将利用Dickey和Fuller(1981)提出的考虑残差项序列相关的ADF单位根检验法,以检验变量的平稳性,而对于非平稳性的变量将进行差分处理使之转变为平稳序列。如果变量是单整的,那么将进行协整检验(Cointegration Test)以确定农民收入增长和国家财政支农与农村居民消费增长之间的长期关系。本文将采用Engle和Granger提出的基于残差的协整检验方法来检验变量之间的协整关系。得出协整检验的结果以后,如果变量间存在协整关系,将建立误差修正模型(ECM)进行短期因果关系分析;如果变量间不存在协整关系,将利用变量的差分进行格兰杰因果关系检验法(Granger Causality Test)以展开对这些变量之间关系的进一步分析。

四、实证检验结果与分析

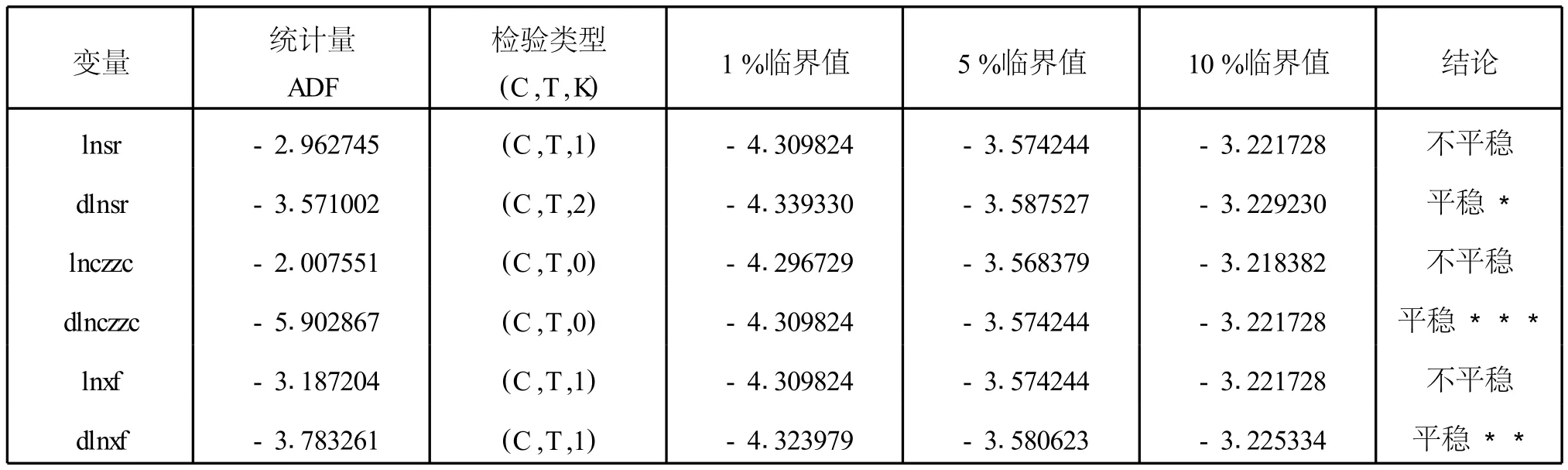

(一)单位根检验

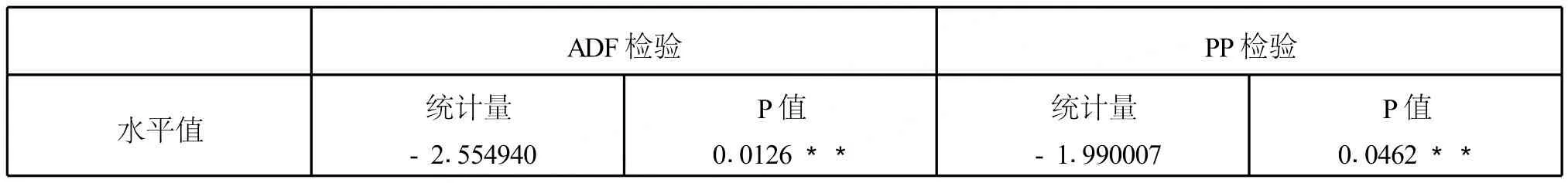

本研究利用Eviews软件,对各变量进行单位根检验,以确定变量的平稳性。首先对农村居民人均纯收入取对数,用lnsr表示。对于农村居民人均消费支出取对数,用lnxf表示。对于财政对于农业的支出取对数,用lnczzc表示。通过ADF检验发现lnsr、lnxf和lnczzc均为非平稳变量。对于非平稳变量的处理采用差分法,结果见表1。其中dlnsr、dlnczzc和dlnxf分别表示对相关变量取一阶差分值。从表1可以看出,经过处理后所有数据序列在10%显著性水平下都是平稳的,即序列lnsr,lnxf.lnczzc~I(1)。

(二)协整检验

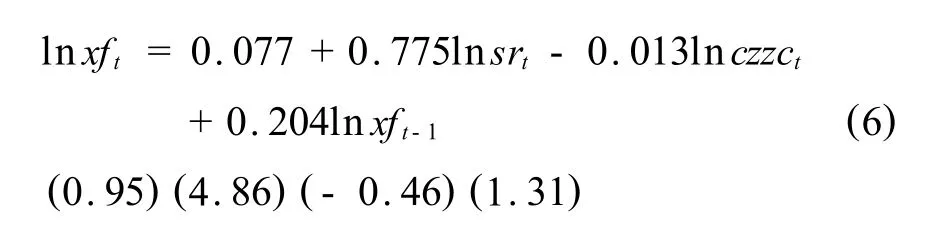

由于所有指标变量均为I(1)过程,可以对其进行协整分析。如果它们之间是协整的,则这些变量之间存在一个长期稳定的均衡关系。根据Engle和Granger提出的基于残差的协整检验方法,首先利用方程(5)对农村居民消费进行回归,估计结果为:

然后对残差进行单位根检验,不含常数和时间趋势,其结果如表2。

表1 ADF单位根检验

表2 协整检验结果

协整检验的结果显示,残差序列在5%的显著性水平下拒绝原假设,接受不存在单位根的结论。因此可以确定残差序列是平稳序列,即μ⌒t~I(0)。方程(6)表明了在1978—2008年间农村居民纯收入、农村居民消费水平和财政支农投入之间存在长期稳定的均衡关系。具体而言,在1978—2008年间农民消费与农民收入和消费刚性存在“挤入效应”,而财政支农投入却与农民消费存在很弱的“挤出效应”。可见,1978—2008年间农民收入和消费刚性对于农村居民的消费有一定的促进作用,而财政支农投入对于农村居民的影响不明显。农民人均纯收入和消费刚性的系数分别为0.775和0.204,即农村居民人均纯收入和消费刚性每增长1%,农村居民人均消费分别增长0.775%和0.204%。这说明农村居民的生活消费与农村居民的纯收入有很强的相关性,而消费刚性在短期内对农村居民的生活消费影响较小。

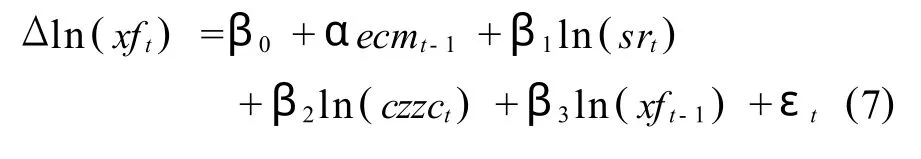

(三)建立误差修正模型

既然农村居民消费与各变量之间存在协整关系,可以建立误差修正模型来研究农村居民消费与农村居民收入以及财政支农之间的短期动态关系。为考察农村居民消费函数的动态关系,我们通过建立ECM模型来进行分析。在协整检验中我们得到残差序列,令误差修正项ecmt=μt,建立如下误差修正模型:

表3 误差修正模型回归结果

其估计结果如表3所示,能在1%的显著性水平下拒绝原假设,误差纠正机制发生作用,差分项反映了短期波动的影响。消费的影响分为两部分,一部分是短期内收入、短期内财政支农支出和消费刚性的影响;一部分是偏离长期均衡的影响。短期内消费刚性的影响系数小于短期收入的系数,这是因为消费习惯是在长期的消费过程中形成的,短期内作用不明显。短期内财政支农支出的影响系数小于短期收入的系数,这说明短期内收入对消费的影响比财政支农支出大,短期内财政支农支出无法发挥其功效。误差修正项的系数的大小反映了对偏离长期均衡的调整力度,从其系数(0.35)来看,当短期波动偏离长期均衡时,将以(0.35)的调整力度将非均衡拉回,纠正机制发挥较强的作用。

图2 ECM模型拟合效果图

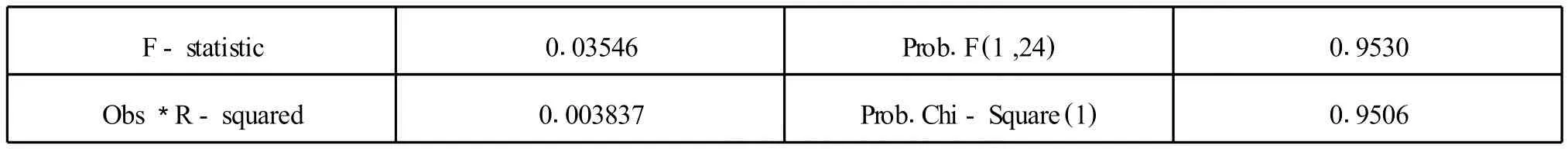

表4 ARCH效果检验结果

对其残差进行自回归条件异方差检验(ARCH),结果显示如表4,P值接近于1,说明残差序列不存在ARCH效应,即不存在异方差。ECM模型中实际值、拟合值和残差序列见图2。残差序列的正态性检验Jarque-Bera统计量为1.291210,概率为0.524345,显然在5%的显著性水平下残差服从正态分布。

五、研究结论及政策含义

本文为了探析影响我国农村居民消费的关键因素,运用了杜森贝利的相对收入理论对我国1978—2008年的农村居民的消费水平进行了实证研究,得出以下两个结论:第一、我国农村居民的消费水平可以通过建立在“棘轮效应”方程基础上改进的消费函数予以有效解释。从协整检验中可以看出:农村居民纯收入、财政支农投入、消费刚性和农民消费水平之间存在着长期稳定的均衡关系,其中农村居民人均纯收入、财政支农支出和消费刚性的系数分别为0.775、-0.013和0.204。也就是说,从长期来看,农村居民收入和消费刚性对于农村居民消费具有挤入效应,而财政支农对于农村居民消费影响并不显著,这可能是由于财政支农的转移支付可能存在低效配置的问题,从而阻碍了其对农村消费的作用。第二、通过误差修正模型的回归结果,我们可以看出:从短期来看,消费刚性的影响系数显著小于短期收入的系数,这就表明消费习惯是在长期的消费过程中形成的,短期内作用不明显。财政支农支出的影响系数小于短期收入的系数,这说明短期内收入对消费的影响比财政支农支出大,财政支农对于农村居民消费的拉动作用有待于进一步提升。

由以上分析可知,财政支农对于促进农民消费作用并不显著。但是,我们仍然要看到财政支农对于农村居民消费的重要性,因为有投入才能有产出,假使国家不对农业进行支援,那么农村居民只能完全靠自己去提高生活水平,由于农村居民的自身能力是极其有限的,农村居民的生活水平将很难得到提升。为了能够更好提高农村居民的生活水平,基于以上分析本文提出以下几点对策建议:

(一)提高财政支农支出水平,以促进农村生产和消费的协调发展。从以上分析可以看出农村居民的收入与农村居民消费之间有着很强的正相关关系。国家可以通过实施惠农政策转换农业的发展方式,形成能使农业健康、持续发展的现代化农业发展模式。由于农业生产力的提升可以促进农村居民的增收,故而能够在促进农村生产的同时提高农村居民的消费水平。

(二)调整财政支农支出的结构,以使财政支农有效发挥对农村居民消费的促进作用。由于我国财政支农的结构存在着不合理的地方,使财政支农无法充分发挥其功效。而且当前农村居民的消费都是为了满足基本的生活需求,应该在满足此基础需求的前提下再求得更大的发展。所以,我国应该逐步调整财政支农的支出结构,增加农民对于生活消费的支出,以提高农民的生活水平。

(三)强化对财政支农支出的监督,以充分保证财政支农提高农村居民生活水平的功效。为了建设社会主义新农村,政府财政对于农业的投入是逐年上涨的,但是其绩效却不明显。由于急需资金的农民没有得到政府财政的支援,而资金却进入富人口袋的现象的存在,使资金没有应用到位,阻碍了农业支农政策功能的发挥。所以应该强化对财政支农支出的监管,以使国家的财政资金能够投入到需要的人手里,这样才能到达其财政支农的功效。

[1]中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见[M].北京:人民出版社,2010.

[2]Roger.C.K omendi.G overnment Debts,G overnment Spending and Private Sector Behavior[J].American Economic Review,1983,(73):994-1010.

[3]Shaghil.Ahmed.Temporary and Permanent G overnment Spending in an Open Economy[J].Journal of Monetary Economics,1986,(17):197-224.

[4]Tsung-wu.Ho.The G overnment Spending and Private Consumption:A Panel Integration Analysis[J].International Review ofEconomics and Finance,2001,(28):874-876.

[5]Karras,G·G overnment Spending and Private Consumption:Some InternationalEvidence·Journal of Money:Credit and Banking,1994,(26).

[6]Alfredo Schclarek,Fiscal policy and private consumption in industrial and developing countries.Journal of Macroeconomics,2007,(11):912-939.

[7]胡书东.中国财政支出和民间消费需求之间的关系[J].中国社会科学,2002,(6).

[8]张书云.我国政府支出与农村居民消费关系的实证研究[J].统计与决策,2008,(16).

[9]王文平.我国的农村财政支出与农村居民消费:1983-2007[J].经济体制改革,2009,(1).

[10]朱建军,常向阳.地方财政支农支出对农村居民消费影响的面板模型分析[J].农业技术经济,2009,(2).

[11]储德银,闫伟.地方政府支出与农村居民消费需求——基于1998-2007年省级面板数据的经验分析[J].统计研究,2009,(8).

[12]张峁,王青.财政支农、农村居民消费与农民增收的动态分析——以辽宁省为例[J].统计教育,2010,(2).

[13]国家统计局.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1979-2009.

[14]国家统计局农村社会经济调查司.中国农村统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1978-2009.

(责任编辑:晓 笛)

F126.1

A

1672-1071(2011)01-0031-06

本文是国家自然科学基金“中国农村资金配置绩效评价与制度创新研究”(70603022)和重庆市社科基金“城乡统筹视角下农村金融可持续发展的服务创新与动态竞争战略研究”(2009JJ27)的阶段性研究成果。

2010-11-25

杨世柳(1986-),女,重庆人,西南大学经济管理学院硕士研究生,研究方向为农村金融;温涛(1975-),男,重庆人,西南大学经济管理学院教授、管理学博士、硕士生导师。