银质针导热疗法治疗慢性下腰痛的临床观察

2011-09-06韩国栋

韩国栋,谭 洁*

(1湖南省脑科医院,湖南 长沙 410007;2.湖南中医药大学,湖南 长沙 410208)

下腰痛(Low back pain,LBP)是以下背、腰骶、臀部疼痛为主要症状的综合征,是骨科与康复科的常见病。因其病因复杂,治疗方法较多,但并无特效方法。近年来,随着人们生活方式的改变,慢性LBP的发病率呈上升趋势。本研究采用银质针导热疗法治疗LBP,疗效满意,现总结报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

LBP患者80例,病例来源于湖南省脑科医院康复科门诊符合LBP诊断标准的患者。(1)治疗组42例,男性 26 例,女性 16 例;平均年龄(44.8±13.4)岁,平均病程(46.8±20.8)月;其中腰肌劳损12例,腰背肌筋膜炎8例,第三腰椎横突综合征12例,腰骶劳损5例,腰骶关节退变5例。(2)对照组38例,男性24 例,女性 14 例;平均年龄(48.6±11.8)岁;平均病程(39.9±18.5)月;其中腰肌劳损10例,腰背肌筋膜炎7例,第三腰椎横突综合征13例,腰骶劳损5例,腰骶关节退变3例。两组年龄和病程比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择标准

1.2.1 纳入标准[1](1)具有腰痛症状6个月以上;(2)体征 要求直腿抬高试验阴性、下肢无麻木症状;(3)签署知情同意书,自愿参加本项研究者。

1.2.2 排除标准 (1)脊柱骨折、肿瘤、感染,包括椎体滑脱、椎体侧弯和后突超过10°的畸形;(2)合并心血管、肝、肾、消化、造血系统等严重原发性疾病者;(3)孕妇及哺乳期妇女。

1.2.3 脱落与剔除标准 (1)病人依从性差,未能按时或按设计接受治疗者;(2)未按要求完成所检查项目,不能进行评价者,不合作者或资料不全者。

1.3 治疗方法

1.3.1 治疗组 患者俯卧位,腰下垫枕,暴露腰骶部,在髂后上棘内侧缘与髂脊后1/3肌附着处沿骨盆髂脊缘弧形标记进针点2行,针距约2 cm,每行约为5~6个标记点;L3~S2椎板与小关节区标记进针点 2 行,针距为 1cm,每行 5~6 个进针点;L2~L4横突处标记进针点。常规消毒皮肤,铺巾,用0.5%利多卡因做进针点的局部麻醉。选用上海曙新科技开发有限公司生产的直径为1.1 mm、长11~17 cm的银质针沿上述的进针点做斜刺或直刺,针尖均抵达骨膜引出针感即止 (进针点选取依据及具体操作可详见《临床技术操作规范---疼痛学分册》[2])。然后用上海曙新科技开发有限公司生产的YRX-1A32银质针加热巡检仪,仪器设定温度90℃[3],针所接触的皮肤表面温度约为42℃左右,加热时间为 20 min。治疗中注意观察银质针周围的红晕,并询问病人有无皮肤灼痛感,如病人感到皮肤灼痛,可适当调节初始温度至病人能够耐受为度。治疗结束后,拔除银质针,用无菌纱布按压针眼数分钟,观察无活动性出血后,针眼用 3%碘酊消毒,创面不用覆盖。2周后视患者病情及压痛点情况可再做第2次治疗,一般2~3次为1个疗程。

1.3.2 对照组 患者俯卧位,腰下垫枕,暴露腰骶部,从L2~S2区域内,用拇指指腹仔细按压寻找痛点并进行标记。常规消毒皮肤,铺巾,用0.5%的利多卡因做进针点的局部麻醉。选用汉章针刀沿标记点局部垂直进针,刀口线与血管、神经走向平行(在肾脏投影区,切勿进针过深;L3横突区,操作时针刀尽量到达横突尖端骨面),当患者出现酸、沉、胀针感时,纵横摇摆疏通剥离松解3~5下,达到针下有松动感时即可出针。并用无菌纱布按压针眼数分钟,观察无活动性出血,针眼用3%碘酊消毒,创面用一次性输液贴覆盖。2周后视患者病情及压痛点情况可再做第2次治疗,一般2~3次为1个疗程。

1.4 疗效判定标准

疗效评定标准参照 《下腰痛疗效结果评分》(Low-back Outcome Scale,LBOS, 满分:75 分)[4]及卫生部颁发的《中医病证诊断疗效标准》拟定。临床治愈:临床症状消失,功能活动恢复正常,计66~75分(优)。显效:全部症状消除或主要症状消除,功能基本恢复,能参加正常工作和劳动,计55~65分(良)。有效:主要症状基本消除,功能基本恢复或有明显进步,生活不能自理转为能够自理,或者失去工作和劳动能力转为劳动和工作能力有所恢复,计30~54分(可)。无效:与治疗前相比较,各方面均无进步,计0~29分(差)。1个疗程结束后2周与12周时行上述评定。

1.5 统计学分析

所有数据采用 SPSS 13.0统计软件,计量资料符合正态分布,且满足方差齐性或不符合正态分布的经对数等形式转换后,两组间的比较采用t检验,组内比较采用配对t检验,如果数据经转换后仍不能满足方差分析条件,则以秩和检验进行分析。计数资料两组间的比较采用χ2检验。

2 结果

2.1 两组近期临床疗效比较

1个疗程结束后2周,两组进行临床疗效比较,治疗组的总有效率为69.0%,对照组的总有效率为71.1%,经χ2检验两组相比差异无统计学意义(P>0.05)。结果见表1。

表1 1个疗程后2周两组临床疗效比较 [例(%)]

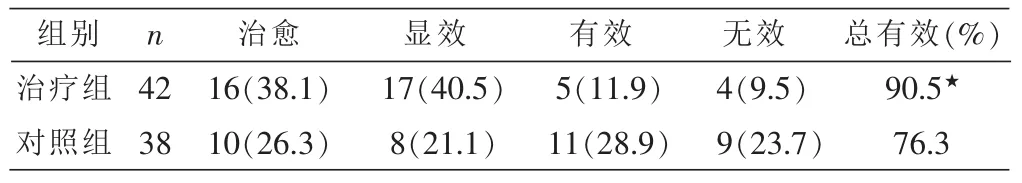

2.2 两组远期临床疗效比较

1个疗程治疗后12周,两组再行临床疗效比较,治疗组总有效率为90.5%,对照组总有效率为76.3%,经χ2检验两组相比差异具有统计学意义(P<0.05)。 结果见表 2。

表2 1个疗程后12周两组临床疗效比较 [例(%)]

2.3 两组治疗前后LBOS得分比较

两组治疗前后行《下腰痛疗效结果评分》判定,两组治疗后2周、12周与治疗前相比差异均具有统计学意义(P<0.05);两组治疗后12周与2周相比,差异均具有统计学意义(P<0.05);两组治疗后12周比较,差异具有统计学意义(P<0.05),治疗组优于对照组。结果见表3。

表3 两组治疗前后LBOS得分比较 ,分)

表3 两组治疗前后LBOS得分比较 ,分)

注:与本组治疗前比较★P<0.05;两组组内治疗后12周与2周比较◆P<0.05;治疗后 12周两组比较◇P<0.05。

?

3 讨论

LBP是指发生在下腰、腰骶、骶髂关节、臀部等部位的一组疼痛主观感觉,大约60%~80%的成年人在生活中都有过LBP的经历,而对LBP患者85%无法给出确切的诊断。宣蛰人[5]认为慢性LBP多为腰椎管内外软组织因急性损伤后或慢性劳损形成的无菌性炎性反应所致。李仲廉[6]也认为LBP也多为腰椎管外软组织损害所致,其主要发病机制存在两个主要环节:一是软组织急性损伤后或慢性劳损引起的疼痛,此为原发因素;其好发部位多为肌肉与筋膜在骨膜上的附着处,形成有规律的、具有无菌性炎症病理变化的压痛点群;二是由疼痛引起持续的肌痉挛或肌挛缩。此两种互为因果,产生正反馈效应,使原有的炎症反应向炎症粘连变性挛缩等病理过程发展,成为难以逆转的严重腰腿痛。因而该病在治疗上既要消除炎性疼痛,又要消除肌痉挛或肌挛缩。王福根[7]教授经近10年研究发现银质针具有对人体软组织损害所致的肌痉挛有持久的松弛作用,并能够改善病变部位血液循环[3,8]。

本研究也发现大多数LBP患者都有腰臀部软组织痉挛僵硬等现象并伴有局部压痛,经银质针导热疗法治疗后腰臀部软组织均出现持久的松弛效应,进而使LBP症状得以改善,并具有远期疗效显著等特点。同时有研究[9]表明该疗法在临床使用过程中安全可靠,值得推广。

[1]沈影超,沈忆新.乙哌立松对慢性下腰痛椎旁肌血流效应影响.随机对照观察[J].中国组织工程研究与临床康复,2009,13(7):1 293-1 296.

[2]中华医学会.临床技术操作规范-疼痛学分册[M].北京:人民军医出版社,2004:198-202.

[3]叶 刚,韩国栋,施燕莉.银质针电子加热留针长度与温度设定关系的临床研究[J].中国康复医学杂志,2008,23(1):70-71.

[4]蒋协远,王大伟,韩士章,等.骨科临床疗效评价标准[M].北京:人民卫生出版社,2005:121-122.

[5] 宣蛰人.软组织外科学[M].上海:文汇出版社,2002:444-451.

[6]李仲廉,华 勇.慢性疼痛治疗学基础[M].北京:人民军医出版社,2003:297~298.

[7]王福根,傅国信,高 谦,等.银质针导热治疗软组织痛[M].郑州:河南科学技术出版社,2008:9-13.

[8]叶 刚,韩国栋,施燕莉.银质针导热治疗髌下脂肪垫损害的临床研究[J].中国疼痛医学杂志,2007,13(1):14-17.

[9]叶 刚,袁 萍,林冬阳.银质针导热疗法治疗肌筋膜疼痛综合征的临床安全性[J].中国康复医学杂志,2010,25(1):39-41.