术后早期炎性肠梗阻发病原因探讨

2011-08-22周创业周振理马军宏

周创业,周振理,马军宏

术后早期炎性肠梗阻(early postoperative inflammatory ileus,EPII)是腹部手术后早期肠梗阻的一种类型,约占腹部手术后肠梗阻的20%左右[1],其主要病生理改变为肠壁炎性水肿、渗出和粘连,造成一种机械性与动力性因素并存的梗阻[2]。目前公认对于EPII不宜做早期的手术处理,应以非手术治疗为主。本文回顾分析天津市南开医院2004年1月—2009年12月收治的腹部手术病例,筛选EPII、腹腔感染和肠瘘3种并发症共210例,通过分析210例临床资料来探索EPII的早期预警因素和发病原因。

1 临床资料

1.1 一般资料 本组210例,男92例,女118例;年龄20~70岁,平均(49.8±13.2)岁。其中炎性肠梗阻56例,占26.7%(56/210),定为炎性肠梗阻组(EPII组)。腹腔感染112例,占53.3%(122/210),为腹腔感染组。肠瘘42例,占20.0%(42/210),为肠瘘组。炎性肠梗阻为术后均有排气、排便,部分病人进流质饮食后出现腹痛、腹胀、呕吐、停排气便,腹部有轻度压痛,无明显肌紧张,肠鸣音减弱或消失,未闻及气过水音。腹部X线平片均见多个大小不等的气液平面。B超或CT显示肠腔扩张、肠壁水肿、增厚、肠腔积液、积气等。腹腔感染组术后出现不明原因发热或/和腹痛,血常规提示白细胞升高,多伴有中性粒细胞升高,彩超或腹部CT提示有腹腔积液。肠瘘组术后出现不明原因发热或/和腹痛,彩超或腹部CT提示消化道吻合口附近有积液,穿刺可抽出消化液。

1.2 治疗方法 EPII组常规禁食、胃肠减压,纠正水电解质失衡,加强肠外营养,同时辅以生长抑素,部分病人加用糖皮质激素,中西医结合治疗包括给予口服中药复方大承气汤调整胃肠道运动功能、针刺足三里等穴位促进胃肠功能早期恢复等[3]。腹腔感染组给予抗生素抗感染,辅以抗休克、支持、对症等处理。肠瘘组行禁食、胃肠减压、抗生素控制感染、营养支持、纠正内环境紊乱及保持引流通畅。

1.3 观察指标 手术种类、既往手术次数与并发症的关系,术后早期炎性指标。

1.4 EPII治愈标准 腹部柔软,肠鸣音恢复,肛门恢复每日排气、排便,24 h胃管引流液<400 mL,不含胆汁,停用生长抑素后症状没有反弹,恢复饮食后没有再出现肠梗阻症状。

1.5 统计学方法 数据采用(±s)表示,不同组间比较采用单因素方差分析,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 疗效 无死亡病例,有2例腹腔感染和1例肠瘘病人中途转往其他医院。56例EPII治愈率为89.3%(50/56),无效率为10.7%(6/56)。其中3例行手术治疗,2例行胃造瘘术,1例行小肠侧侧吻合术,术后均出现肠瘘,1例非手术治愈,2例半年后再次手术治愈。

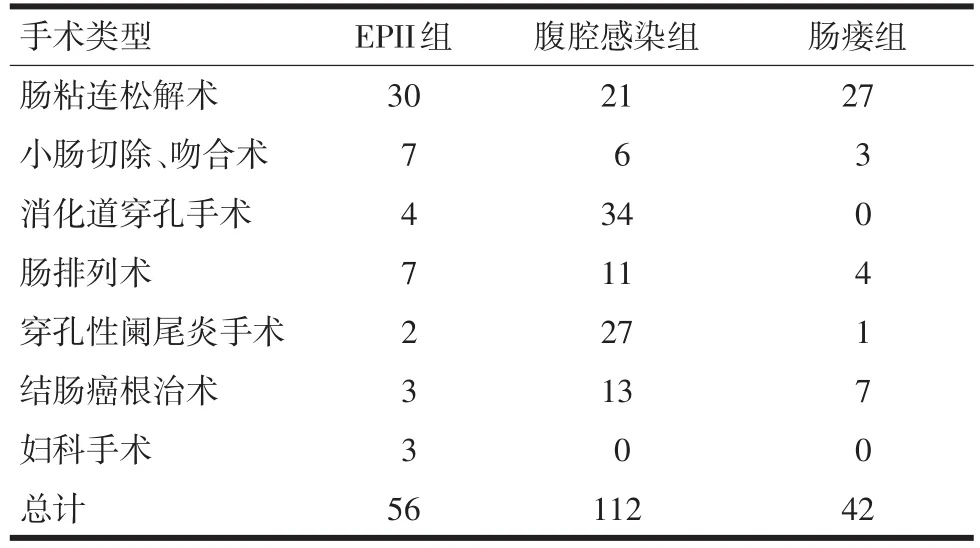

2.2 手术类型的影响 3种并发症发生的主要原因是肠粘连松解术,其次为消化道穿孔手术。而EPII以肠粘连松解术后的发生率最高(53.5%,30/56)。其中肠粘连松解术、小肠切除术和小肠排列术3种小肠操作内容较多的术式总和达到44例,占EPISBO的比例高达78.6%(44/56)。而腹腔感染类手术,如消化道穿孔手术和穿孔性阑尾炎手术仅占6例(10.7%)。详见表1。

表1 不同手术类型所致术后并发症的例数比较

2.3 既往手术次数的影响 56例EPII中,既往手术1次、2次和3次的例数分别为4、17和35例,其所占比例分别为7.1%、30.4%和62.5%,呈现一种明显的递增关系。提示既往手术次数越多,本次手术操作越复杂,肠管受损程度必然越严重。腹腔感染组122例中,既往手术1次、2次和3次的例数分别为39、47和26例,其比例分别为32.0%、38.5%和29.5%。肠瘘组42例中,既往手术1次、2次和3次的例数分别为8、19及15例,其比例分别为19.0%、45.2%及35.8%。后两组手术类型与并发症的发生比率之间无明显规律可循,不能显示EPISBO组所具有的递增关系。

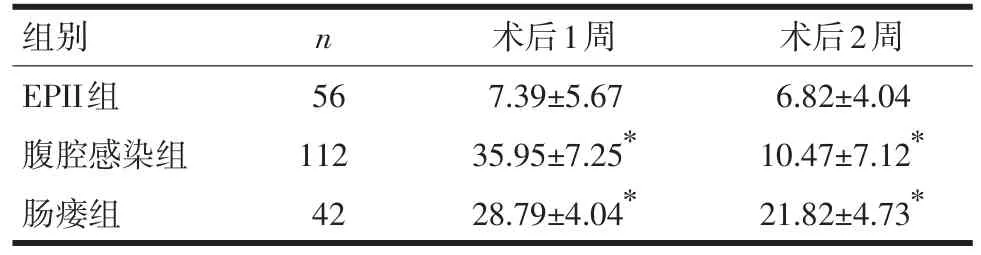

2.4 术后早期白细胞计数的比较 术后1周,EPII组的白细胞水平处于正常值的高限,第2周恢复到正常水平。提示肠梗阻发生时伴有较明显的炎性反应。腹腔感染组和肠瘘组术后1周的白细胞计数明显高于正常值,第2周也处于较高水平,这符合感染性病生理改变的特点,与EPII组比较白细胞差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 3组病例术后不同时间WBC比较(×109/L,±s)

表2 3组病例术后不同时间WBC比较(×109/L,±s)

注:与EPII组比较,*P<0.05

n组别 术后1周 术后2周EPII组腹腔感染组肠瘘组56 112 42 8.77±2.97 12.93±2.35*13.44±5.37*5.83±2.89 8.45±3.58*10.54±4.74*

2.5 术后早期C反应蛋白的影响 术后EPII组的C反应蛋白(CRP)始终处于正常值的高限,提示机体处于炎性反应阶段。腹腔感染组和肠瘘组始终明显高于正常值,强烈反应出感染性因素的存在,与EPII组比较C反应蛋白差异有统计学意义(P<0.05)见表3。

3 讨论

3.1 EPII的发病机制 Stewart等[4]人于上世纪80年代提出了“术后早期小肠梗阻”的概念,国内最先由黎介寿于1998年报道该病,并定义为“术后早期炎性肠梗阻”。术后小肠浆膜受到损伤后,会诱发一系列保护性反应:⑴正常的纤溶系统平衡被破坏。⑵间皮细胞释放大量纤维蛋白原,但是渗出增加,而吸收减少,其结果是大量纤维蛋白沉积,形成严重粘连。⑶纤溶酶原需要组织型纤溶酶原激活剂(tissue plasminogen activato,TPA)或尿激型激活剂(urokinase plasminogen activato,UPA)的作用,才可转化为纤溶酶,进而使沉积的纤维蛋白被分解、吸收[5]。但在应激状态下,机体可产生多种TPA和UPA的拮抗物,使上述病生理过程减慢或停止,进而加重粘连状态。本研究中,56例EPII有44例(78.6%)的手术类型与小肠的密切操作有关,尤其是小肠粘连松解术达到30例,占总数的53.5%。这强烈提示了小肠浆膜损伤与EPII的密切因果关系。在既往手术次数的分析中,我们观察到,手术次数越多,术后出现EPII的可能性越大。其中有3次既往手术史者出现EPII 35例,占总体的62.5%,远远高于1次手术者的7.1%和2次手术者的30.4%。这表明既往手术次数越多,腹腔内粘连程度越重,手术操作越困难,肠管损伤程度也越重。这一特点在腹腔感染组和肠瘘组均不明显。由此可见,肠管损伤所导致的一系列病生理改变是诱发EPII的主要原因之一。

表3 3组病例术后CRP值比较(mg/L,±s)

表3 3组病例术后CRP值比较(mg/L,±s)

注:与EPII组比较,*P<0.05

术后1周7.39±5.67 35.95±7.25*28.79±4.04*n组别EPII组腹腔感染组肠瘘组56 112 42术后2周6.82±4.04 10.47±7.12*21.82±4.73*

3.2 EPII的病理学特点 人们对EPII的认识时间较短,仅有10余年。由于绝大部分病例均接受非手术治疗,同时又无相应的动物模型研究报道,所以对其病理学的了解非常之少。本研究中有3例EPII接受了早期手术治疗,获得了宝贵的病理学证据。3例EPII的大体病理改变非常相似:广泛致密的腹腔粘连,分离十分困难;肠壁炎性水肿,增厚易碎;分离粘连时可见大量丝状物等。这与损伤性肠粘连动物模型的实验结果有相近之处。3例EPII中有2例获得镜下病理结果,主要为小肠黏膜下水肿、浆膜增厚、纤维组织增生和炎性细胞浸润等。这一结果非常接近创伤性肠粘连动物模型的病理改变。

3.3 SIRS理论的启示 全身性炎症反应综合征(systemic inflammatoy response syndrome,SIRS)的概念最先由Bone提出,他将SIRS分为5个时期:局部反应期;全身反应始动期;全身炎症反应期;代偿期;免疫不协调期,出现多脏器功能不全期。腹部大手术后,机体会产生全身和局部的反应,主要表现为体温升高和一些炎性指标升高,这是机体的保护性机制[6-7]。但是,如果机体反应过度,也会造成相应的损害。我们认为,EPII的病生理改变应属于此类状态。本研究中,有很多手术操作复杂病例,却并未出现EPII,而有的病例手术操作比较简单,腹腔粘连程度轻微,仍然出现EPII。因此,EPII的发生与手术的复杂与否无关,而与特定的手术方式及既往手术次数有关,同时与某一特定个体对创伤性炎症反应过于强烈有关。EPII组术后第1周的WBC和CRP水平处于正常值的高限,提示机体仍处于炎性反应阶段。这比正常的术后反应时间延迟1倍以上,因为腹部手术后的绝大多数病例在术后3~4 d上述指标都已恢复到术前水平。腹腔感染组和肠瘘组术后的炎性指标均高出正常值水平,则符合感染性病生理改变特点。另外,CRP作为一种反应非特异性急性炎症的临床指标,不受常用的抗炎或免疫抑制剂的直接影响,也不受发热、WBC升高等多种因素的影响[8-9]。因此,本研究中EPII组术后1周CRP的较高水平有强烈的提示作用:该组患者在术后1周时仍处于较强的炎性反应状态之中,其反应部位主要发生在腹腔,尤其是小肠。但炎症反应阶段和感染阶段是有明显区别的,炎症反应阶段WBC和CRP水平处于正常值的高限,往往没有高出正常值,而感染阶段时WBC和CRP水平常常高于正常值,研究中也证实了其差异具有统计学意义。从治疗方面看,腹腔感染组及肠瘘组抗生素的应用是其重要治疗手段,提示感染为其主要因素,而术后早期炎症性肠梗阻抗感染治疗却可有可无。因此我们认为,EPII的发病原因与腹腔器官(尤其是小肠)对损伤性炎症的过度反应密切相关。

[1]黎介寿.认识术后早期炎症性肠梗阻的特性[J].中国实用外科杂志,1998,18(7):387.

[2]朱维铭,李宁,黎介寿,等.术后早期炎性肠梗阻[J].中华实用外科杂志,2002,22(4):219.

[3]尚晓斌,吴咸中.术后早期炎症性肠梗阻的诊断和治疗[J].中国中西医结合外科杂志,2003,12(6):467.

[4]Stewart RM,Page CP,Brender J,et al.The incidence and risk of early post operative small bowel obstruction[J].Am J Surg,1987,154:643.

[5]刘俊英,曾广仙,郑勇斌,等.创伤性肠粘连形成过程中腹膜组织变化的形态观察 [J].中国体视学与图像分析 [J].2003,8(2):9710.

[6]杨晓平,卜建国,蔡秀军.腹腔镜胆囊切除术的手术时间对机体应激反应的影响[J].中国微创外科杂志,2007,7(9):912.

[7]徐波,古维立,朱兴辉.乌司他丁对急症腹部手术患者机体应激反应的影响[J].中国综合临床,2004,20(3):247.

[8]翟振波,张楠,金雷,等.腹腔镜和手助腹腔镜肾切除术的应激指标比较[J].第四军医大学学报,2008,29(10):918.

[9]张亚明,黄道景,范跃祖.C反应蛋白测定在急性阑尾炎病理分型诊断中的意义[J].同济大学学报,2005,26(3):71.