低剂量CT扫描在肺部穿刺活检术中的应用价值

2011-08-08陈万中

陈万中

随着CT应用的日趋广泛,其导致的辐射危害越来越受到人们的重视。如何降低辐射危害,体现辐射剂量最优化的原则成为了研究重点[1]。本研究将低剂量CT扫描技术应用于胸部穿刺活检术中,评价其可行性及局限性。

1 材料和方法

1.1 一般资料

选择我院2009年12月~2010年7月因诊断需要行CT引导下胸部穿刺活检患者80例,其中,男性46例,女性34例,平均年龄(62±12)岁。病灶最大直径8.5cm,最小直径0.7cm,平均直径3.2cm。

1.2 术前准备

要求患者一般状况尚可,能仰卧或俯卧20~30min静止不动,排除严重的凝血功能障碍(INR>1.5)及严重心肺功能障碍,术前明确告知患者及家属可能发生的并发症并签署知情同意书。

1.3 方法

1.3.1 扫描方案

在TOSHIBA16排CT下进行引导穿刺,将患者随机分为两组,常规剂量A组和低剂量扫描B组,每组各40人,A组的扫描参数为200mA,120kA,重建层厚2.0mm,螺距16mm/rot和;B组的扫描参数为10mA,120kA,重建层厚2.0mm,螺距23mm/rot,利用18G穿刺活检枪穿刺,并进行组织学镜检,如有需要进行免疫组织化学检查。

1.3.2 统计

利用TOSHIBA16排CT自带的扫描剂量计算软件分别对A、B两组的CT吸收剂量加权指数CTDIw、平均剂量长度乘积DLP以及穿刺结果进行统计,总的CTDIw和DLP等于每次扫描的单次CTDIw和DLP之和。如穿刺结果为肺泡组织,坏死组织或者所取组织量不足,病理难以准确判断等均认定穿刺结果为阴性,并需要再次穿刺确定诊断。图像评价,由两位有5年以上肺穿刺经验的医生对图像进行判断,采用分级法:A级,能很好的判断针尖和病灶的位置;B级,能判断针尖和病灶的位置,C级,比较模糊的判断针尖和病灶的位置,D级,不能判断针尖和病灶的位置,如果分级为A级或者B级,则认为图像可用于穿刺活检,而如果是C级或者D级则认为不能用于穿刺活检,计算出各种等级所占的百分比,采用x2检验比较两组各项结果有无统计学差异。

2 结果

2.1 图像质量评价结果

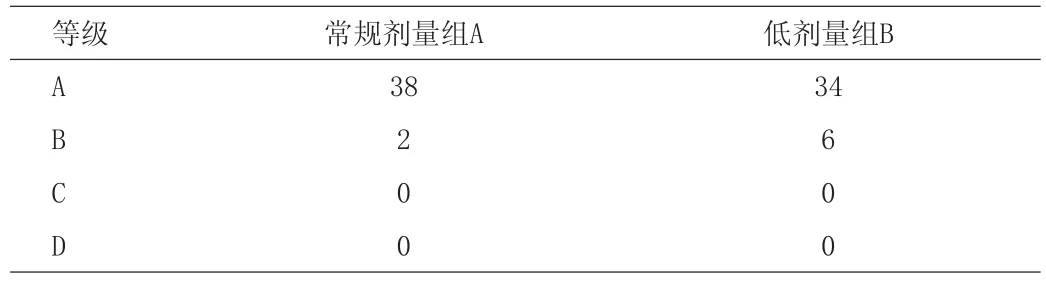

两组图像质量分类具体见表1,可见,虽然常规扫描组中图像分级A级比例(95%,38/40)比低剂量组(85%,34/40)高,但总体的图像A级+B级之和是相等的,均能满足活检穿刺的需要。

表1 两组图像质量评价结果

2.2 辐射剂量

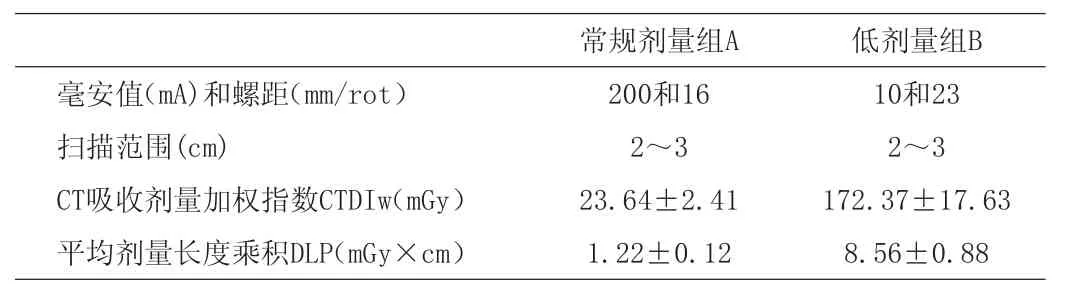

两种扫描方式辐射剂量具体值见表2,可见,低剂量扫描组的CT吸收剂量加权指数CTDIw和平均剂量长度乘积DLP只占常规剂量组的5.16%和4.97%,两组t检验有明显的统计学差异(P<0.01)。

表2 两组辐射剂量的比较

2.3 病理结果及穿刺成功率

常规剂量组(A组)诊断恶性病灶31例(鳞癌10例,腺癌8例,大细胞肺癌5例,小细胞肺癌3例,肺母细胞瘤1例,转移癌4例),良性病灶5例(肺脓肿1例,真菌感染1例,肺结核3例),穿刺结果阴性4例,穿刺成功率为90%(36/40),低剂量组(B组)诊断恶性病灶29例(鳞癌11,腺癌8,大细胞肺癌3,小细胞肺癌3,转移癌4例),良性病灶5例(真菌感染2例,肺脓肿1例,肺结核2例),穿刺结果阴性6例,穿刺成功率为85%(34/40)。两组穿刺成功率比较无统计学差异(P>0.05)。

2.4 并发症

主要并发症包括气胸和出血,其中A组穿刺后发生气胸6例(15%),咯血6例(15%),B组发生气胸5例(12.5%),出血6例(15%),给予平卧休息后缓解,未发现迟发性气胸,两组均无严重并发症发生。

3 讨论

CT作为常用的影像诊断设备,现已广泛应用于临床,并成为了最主要的医院性辐射危害的来源,国际放射防护委员会认为,随着辐射剂量的增加恶性肿瘤的发生率也随之增加,因此,低剂量筛查技术越来越被重视,并逐步应用于临床[2]。CT引导下的穿刺活检术是病变诊断的重要手段[3],由于CT引导时往往需要重复多次扫描,CT引导扫描时放射剂量的控制也显得越来越重要。

3.1 低剂量在胸部CT扫描中的优势

众所周知,X线对人体的危害程度与受照射的剂量有关,照射的剂量取决于照射的强度和照射的时间,X线的质由管电压决定,X线的量由管电流决定,降低管电流就减少了阴极发射的电子数即减少了撞击阳极靶面后所产生的X线的剂量,所以,在一定范围内减少管电流或者减少照射时间即可减少X线的剂量,降低受检者的X线照射剂量,而不改变X线的穿透力。通过降低球管电流量或(和)减少扫描时间以达到减少放射剂量的目的[4-5]。低剂量技术已经逐步用于临床的筛查,在CT引导下的穿刺活检方面也有所应用,黄德珍[6]等报道了其采用低剂量扫描技术进行活检穿刺的结果。本组之所以能明显降低剂量,主要方法包括:(1)降低球管电流,将其降至该机器的最低电流量10mA;(2)利用该机器的最大螺距23mm/rot减少扫描时间;(3)最大可能的减少扫描范围,本组CT扫描的范围在2~3cm。尽管以上参数是该机器能够提供的极限参数,但是由于胸部良好的天然对比以及肺组织对X射线的低吸收率,即使是射线难以通过的肺底或是肩胛骨水平,这一极限参数仍然能满足部分临床穿刺活检的需要,对穿刺结果无明显影响(见图1)。

图1 为肩胛骨水平的一巨大病灶,可见低剂量扫描时,能分界穿刺针尖和肿块之间的位置(B级),并且在1000/100Hu的窗宽/窗位上可以清楚的现实心包脂肪以及大血管的位置,此病灶穿刺结果为低分化鳞状细胞癌。

图2 分别为横断面和MPR重建的图像,横断面可以判断穿刺针穿刺至这一空洞性病灶边缘(A级),同时MPR矢状面重建,也证实了这一点,穿刺病理显示为真菌感染(白色念珠菌)。

3.2 低剂量CT下穿刺活检的注意事项

对于低剂量肺穿刺活检术有以下几点需要注意:(1)强调穿刺前增强扫描的必要性。穿刺前的增强扫描,一方面可以预先判断病灶的位置,为患者体位的选择提供帮助,避免穿刺时反复扫描,提高工作效率。(2)强调适合的窗宽窗位。一般而言,针尖和病变位置的判断是穿刺是否到位的关键,由于本研究采用了低剂量的扫描模式,势必会增加图像的噪声,只有选择适当的窗宽和窗位,才能避免噪声的影响,很好地显示穿刺目标和针尖之间的关系,从而为操作者判断和调整穿刺针的位置提供准确的依据。通过对比我们发现,选择以100~200HU的窗中心,800~1200的窗宽,可以很好地显示穿刺针针尖和目标病灶的关系,而一般的纵隔窗(窗中心40Hu,窗宽300Hu)或者肺窗(窗中心-450Hu,窗宽1500Hu)往往丢失信息太多或者是图像噪声过大,影响位置的判断。(3)强调薄层扫描的利用。以往CT引导下的穿刺,扫描往往都采用5~10mm的重建层厚[6-7],而本组则采用2mm的重建层厚,其优势在于一方面利用连续薄层图像可以准确判断穿刺针的走向,减少部分容积效用对针尖判断的影响。另一方面对于由于肋骨阻挡或其它原因,需要向头侧或足侧大角度偏斜的操作而言,可以利用2mm数据进行薄层重建,更直观地显示穿刺针偏斜的角度,提高操作预判的准确性(见图2)。(4)逐步穿刺法避免反复穿刺(见图3)。反复多次穿刺胸膜一方面会增加患者的损伤,另一方面会增加并发症(如气胸和出血)的发生率[7],影响穿刺的操作和结果,采用逐步穿刺法,即穿刺时采用分次进针,可以在穿刺途径中调整针尖走行的方向,特别是位于下肺中央或者底部穿刺路径较长或者随呼吸活动度较大的结节性病灶(小于3cm),应尽量避免企图单次进针直接穿刺至病灶。

图3 为逐步法穿刺的示意图示穿刺针走行偏内侧,有可能穿刺至肺门部血管,为调整穿刺针方向后再次扫描的横断位图像,穿刺针穿刺至肺门部直径约2.0cm的病灶中央,可以准确判断穿刺针与病灶的位置(A级),病理结果为腺癌。

3.3 本研究的局限性

现有的研究认为,小于0.8cm而且没有肿瘤特异征象的孤立性肺结节,可以推荐通过长期随访的方式进行观察,而并不将穿刺活检作为首选的检查方法[8]。同时低剂量CT筛查对于0.5cm以下的肺部结节存在一定的漏诊率,而对于大于0.5cm的病灶,可以很好地显示[9-10],本组病灶最大直径8.5cm,最小直径0.7cm,平均直径3.2cm,均大于0.5cm,因此,对于小于0.5cm以下的病灶是否适用低剂量CT扫描引导下的穿刺仍然需要进一步研究。同时,本组病例数较少,而且无体重明显超重者,因此,忽略了身高体重因素对图像质量的影响,可见,低剂量CT扫描还存在一定的局限性。

4 结论

低剂量CT引导下的胸部病变穿刺活检技术是随着胸部低剂量CT筛查技术的发展而产生的,尽管相对于常规CT下的穿刺活检方法并无明显的差异,但却明显地降低了CT引导时对患者的辐射剂量,是一种安全有效的方法,值得推荐。

[1]Berrington de González A, Darby S. Risk of cancer from diagnostic X-rays: estimates for the UK and 14 other countries[J].Lancet,2004,363(9406):345-51.

[2]陈爱萍,肖湘生,刘士远.低剂量CT筛查肺癌的研究进展[J].实用放射学杂志,2008,24(8):1131-1133.

[3]Tsai IC, Tsai WL, Chen MC, et al.CT-guided core biopsy of lung lesions: a primer. AJR Am J Roentgenol, 2009,193(5):1228-1235.

[4]吴晓华,马大庆,张忠嘉,等.多层螺旋CT胸部低剂量扫描发现肺结节的临床研究[J].中华放射学杂志,2004,38(7):767-770.

[5]李琳,罗德红.低剂量CT扫描技术的临床应用[J].当代医学,2009,2(4):146.

[6]黄德珍,徐向阳,刘祥,等.CT引导肺部穿刺活检的低剂量参数优选及应用[J].放射学实践,2005,20(12):1075-1077.

[7]Tomiyama N, Yasuhara Y, Nakajima Y, et al. CT-guided needle biopsy of lung lesions: a survey of severe complication based on 9783 biopsies in Japan[J]. Eur J Radiol,2006,59(1):60-64.

[8]Edey AJ, Hansell DM. Incidentally detected small pulmonary nodules on CT[J]. Clin Radiol, 2009 ,64(9):872-884.

[9]Rusinek H, Naidich DP, McGuinness G,et al. Pulmonary nodule detection: low-dose versus conventional CT[J]. Radiology, 1998,209(1):243-249.

[10]Gartenschl ger M, Schweden F, Gast K,etal. Pulmonary nodules: detection with low-dose vs conventional-dose spiral CT[J]. Eur Radiol,1998,8(4):609-614.