沿海地区农业生产效率及变动趋势研究

2011-08-06丁慧媛李宪宝

高 强,丁慧媛,李宪宝

(中国海洋大学 管理学院,山东 青岛 266100)

一、引 言

进入21世纪,我国城市化和工业化加速进行,对土地、劳动力等生产资料的需求不断扩大,农业生产资源紧张的局面日益加重。因此,如何合理配置、优化组合有限的生产资源,改变目前我国农业“粗放式”耕作模式,通过提高农业生产效率促进农业生产力的发展就成为专家学者关注的热点问题。我国沿海地区地理位置优越,农业基础雄厚,其所辖省市区农林牧副渔总产值及主要农产品产量位居全国前列,是我国重要的农业商品基地之一。但是高产并不等同于高效,随着经济和社会的发展,沿海地区农业生产中耕地资源紧张、劳动力过剩等问题日益凸显,单纯依靠增加资金、劳动力等要素的投入来提高农业经济的增长,既不利于调整农业生产结构,解决人地矛盾,也不利于生产要素向二、三产业的转移和分工的深化。因此,如何依靠科学技术的进步和生产要素的优化组合来提高农业生产的投入产出效率,发展低耗高产的可持续农业,具有重要的理论意义和实践价值。

二、数据来源及指标选取

本文以沿海地区各省市1978—2009年的面板数据为基础,对农业生产的综合效率 (crste)及其构成、全要素生产率 (TFPch)及其构成进行实证分析。

1.数据来源

本文主要使用的数据是我国沿海地区1978—2009年的农业生产投入和产出数据。相关基础数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》[1]、《改革开放三十年农业统计资料汇编》[2]以及1978—2009年的沿海各省市统计年鉴等,并整理形成面板数据集。

2.投入与产出指标

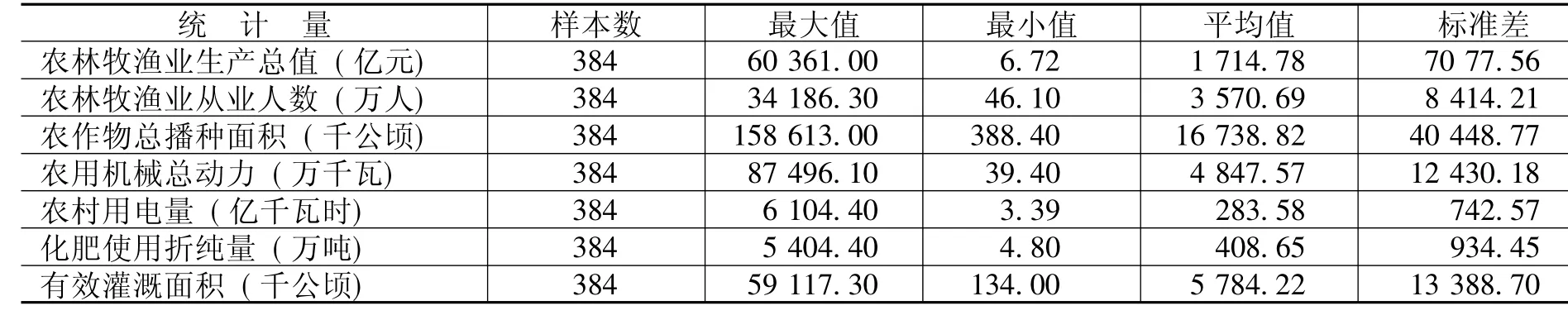

本文使用1个产出变量、6个投入变量进行实证分析。在产出变量的选择中,本文以1978年不变价格的农林牧渔业总产值作为农业产出变量。在投入变量选择上,主要考虑劳动力和资本两个方面的内容:其中,劳动力投入方面,决定选用农林牧渔业从业人数作为人力资本存量投入的衡量变量;资本投入方面,根据农业生产的自身特点,决定选用农作物总播种面积、农用机械总动力、农村用电量、化肥使用折纯量以及有效灌溉面积等5个指标作为农业资本投入的衡量变量。各变量的描述性统计结果如表1所示。

表1 产出与投入指标的统计描述

三、实证结果及评价分析

1.沿海地区农业生产效率的静态分析

(1)沿海地区农业生产综合效率及其构成的时间演变趋势

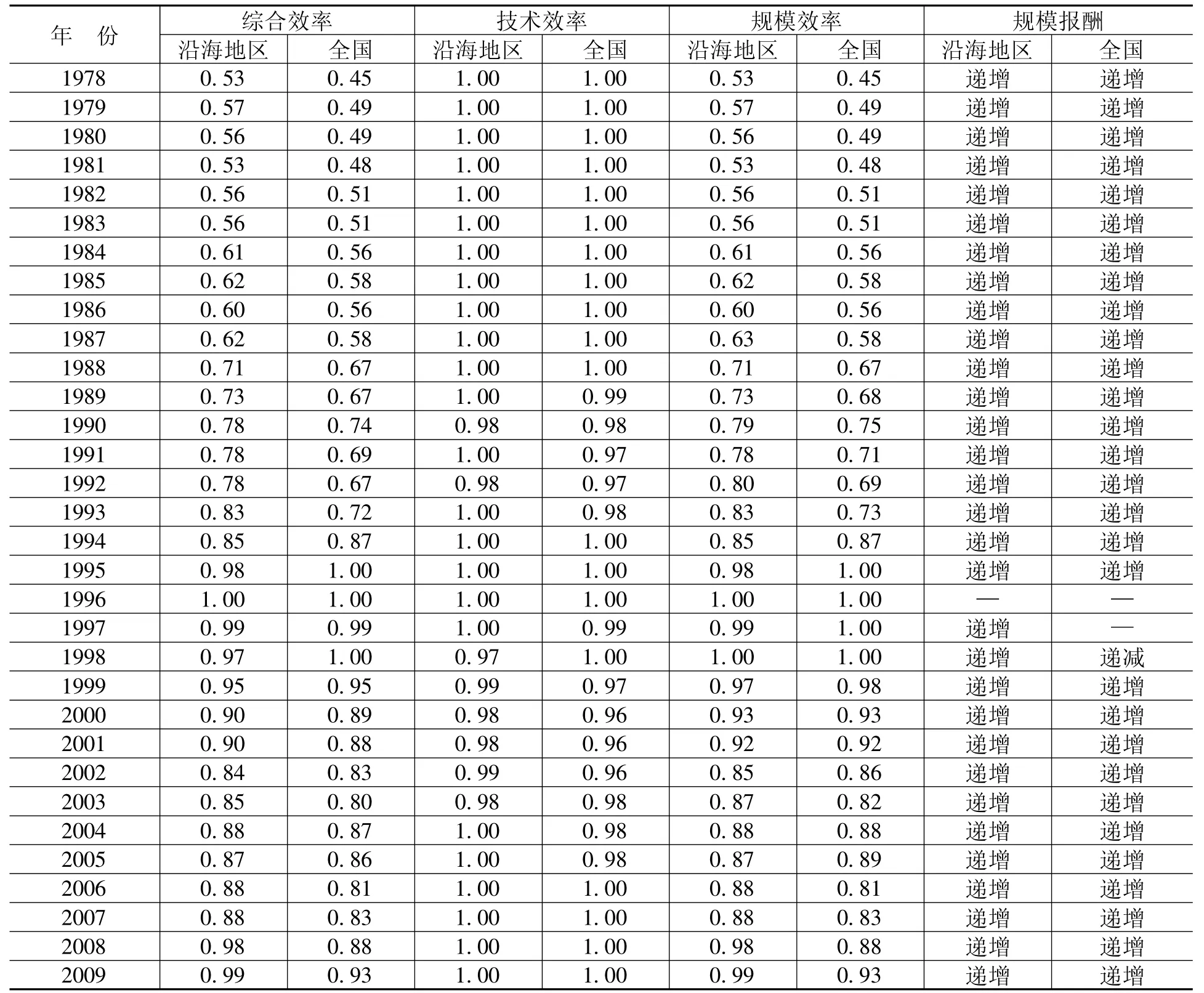

运行DEAP2.1软件对所收集的数据进行CCR模型和BBC模型下的相关计算,通过CCR模型进行计算可以得到沿海地区及内陆地区1978—2009年农业生产的综合效率 (crste),用于测定其农业综合生产能力,即在假定规模报酬不变 (CRS)的前提下,一定时期和一定社会经济条件下,农业诸要素综合投入可能得到的特定水平的综合产出能力。农业生产综合效率的产生是技术效率 (vrste)和规模效率 (scale)两部分共同作用的结果,即:综合效率=技术效率×规模效率。运用BBC模型对相关数据进行计算,得到沿海地区以及全国1978—2009年农业生产过程中的技术效率和规模效率 (如表2所示)。

表2 1978—2009年沿海地区农业生产综合效率及其构成

根据相关计算结果,大致可以将沿海地区1978—2009年农业生产综合效率的发展趋势大致分为三个阶段:①缓慢上升阶段 (1978—1986年)。②加速上升阶段 (1987—1996年)。③曲折前进阶段 (1997—2009年)。

表2显示,沿海地区农业生产技术效率比较稳定,波动幅度很小,一直稳定在0.9—1.0之间,生产综合效率的波动与规模效率的波动趋势基本一致,也就是说规模效率各年份间的变化是影响综合效率波动的主要因素[3]。从表2可以看出,1978—2009年,沿海地区农业生产规模效率与生产综合效率指数的发展步调基本一致,在变化趋势上虽有波动但总体上处于逐年递增状态,这说明沿海地区农业生产规模的非DEA有效是由投入不足引起的,特别是自20世纪90年代后期开始,这种趋势更为明显。

(2)沿海地区农业生产综合效率及其构成的空间演变趋势

本文运用K-means均值聚类迭代模型进行计算,将沿海地区11省市区按照农业生产综合效率发展状况分为三类:

第Ⅰ类:包括天津、上海、江苏、福建、山东五个省市,通过计算可以看出,这几个省市农业生产综合效率指数呈逐年递增状态,1978年至90年代末期增长幅度较大,随后逐渐稳定在较好的水平。江苏、福建、山东是我国的农业大省,近年来农业生产力发展十分迅速;而天津市和上海市作为我国经济最发达的区域之一,依托自身优势不断加大农业科技投入,推进都市农业、设施农业、生态农业发展,取得良好效果。

第Ⅱ类:包括浙江、广东两个省,这两个省份农业生产综合效率发展比较平稳,一直保持在良好的水平。

第Ⅲ类:包括河北、辽宁、广西、海南四个省份,这几个省市农业生产综合效率指数与其他省市相比相对较低,在发展趋势上虽然也呈现上升态势,但增幅较缓,说明这几个省市农业生产在要素投入和资源配置组合上都有待加强。

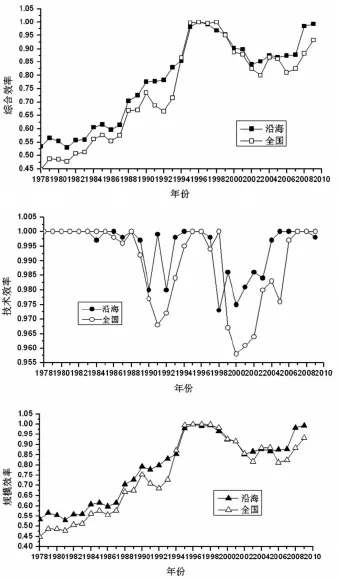

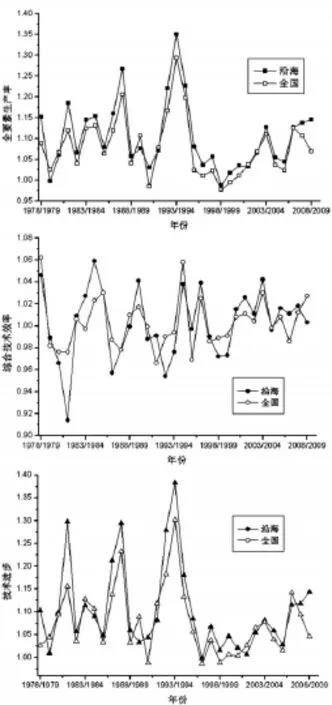

图1显示,同全国均值相比,沿海地区农业生产无论是综合效率还是技术效率、规模效率指数都较高,这说明沿海地区农业生产力发展综合水平较高,且资源利用、优化组合能力较好。但这种差距近年逐渐缩小,主要是由于我国内陆地区传统农业基础雄厚,近年来农业生产力水平及综合实力显著增强,农业资源要素投入不断增加;此外广大农民逐渐意识到科学技术对促进农业发展,特别是对提高农产品竞争力和经济收入的巨大推动作用,农业生产科技投入逐年加大,技术效率和规模效率近年来呈稳步提高的趋势。

图1 沿海地区与全国农业生产综合效率及其构成发展趋势比较

2.沿海地区农业生产效率的动态分析

(1)沿海地区农业生产全要素生产率及其构成的时间演变趋势

从图1可以看出,沿海地区1978—2009年31年间农业全要素生产率 (TFP)虽然有较为明显的波动,但整体呈一种增长趋势,年均值为1.11,表现为全要素生产率的提高。全要素生产率反映了生产活动在一定时期内对各种资源(人力、物力、财力)的开发利用效率,总体上看1978—2009年沿海地区农业全要素生产率有29年处于增长状态,只有2年处于下降状态,年均增长率达10.50%,说明沿海地区农业生产对投入各种生产要素利用程度较好,利用效率基本处于连年递增的状态。从农业Malmquist生产率指数构成来看,农业技术进步指数有30年大于1,只有 1年小于 1,年均增长率达到10.40%;而农业综合技术效率指数仅有12年大于1,有18年小于1,年均增长只有0.23%(其中纯技术效率指数年均下降0.18%,规模效率指数年均增长0.41%),变化幅度不大,保持较稳定常态。此外,从沿海地区农业Malmquist生产率指数及其分解的变化趋势图还可以看出,1978—2009年沿海地区农业全要素生产率的波动与技术进步的波动具有高度的一致性,而与综合技术效率的变化趋势在大多数年份呈反方向波动。这说明沿海地区全要素生产率的增长主要源于前沿技术进步代表的生产前沿面的向外扩张,即主要由生产前沿面上“最佳实践者”的“最佳实践”来实现,因此,这种增长属于技术诱导型增长模式,这也验证了农业经济发展对技术依赖较高的特点。实证结果表明,沿海地区农业全要素生产率增长的一个显著构成特点是“增长效应”明显,但“水平效应”不足。“增长效应”明显说明沿海地区已经形成了较为完整的农业科学研究体系,并在农业科研与技术的创新方面取得了较大的进步。实证结果说明沿海地区农业在对现有资源的合理配置以及对现有前沿农业技术的适应性改良和推广应用方面还有很大的改进空间。

在全要素生产率及其构成的波动趋势上,沿海地区1978—2009年期间农业全要素生产率指数增长趋势与沿海地区农业生产综合效率以及中国农业增长的波动周期是基本一致的。1978—1986年间,沿海地区农业全要素生产率迎来了第一个高速增长期,年平均增长为11.12%,这主要是由于家庭联产承包责任制的实施以及在沿海地区大面积推广,在这一时段农业技术进步指数年平均增长率为11.46%,农业技术效率指数年均却下降0.03%,这表明沿海地区农业全要素生产率的增长是农业技术进步的结果,也说明该阶段沿海地区农业是由技术进步单独驱动的增长模式。在经历了改革开放后的第一轮农业高速增长之后,1987—1996年沿海地区农业全要素生产率增长势头更为迅猛,年平均增长率达到了14.18%,尤其是1987—1988年、1993—1994年年均增长率高达26.70%和35.00%。从这一阶段全要素生产率增长的贡献源泉来看,农业技术进步指数年平均增长率为14.37%,农业技术效率指数年均增长率为0.01%,这表明该阶段沿海地区农业全要素生产率的主要增长动力仍是技术进步,综合技术效率进步对全要素生产率增长的贡献极为有限。1997—2002年,由于受宏观经济波动、国际性金融危机、通货紧缩以及农产品结构性买方市场、自然灾害等多种因素的影响,沿海地区农业全要素生产率增长缓慢,年均增幅仅为2.62%,其中技术进步速度明显放缓,由前一阶段的年均增长14.37%下降为3.14%,综合技术效率指数年均下降0.38%,该阶段沿海地区农业增长的显著特征是技术缓慢进步和效率较大损失。进入21世纪以来,面对城乡差距进一步扩大以及农业经济持续低迷、农民收入增长缓慢,党中央连续发布了七个“一号文件”,并制定了一系列惠农、利农、支农和强农政策,沿海地区农业抓住发展的大好时机,焕发出前所未有的光辉和活力,农业全要素生产率也实现了较快增长,年均增长速度10.06%,农业技术进步指数年平均增长率为8.56%,农业技术效率指数年均增长率为1.38%,可见2002—2009年沿海地区农业全要素生产率的高速增长是农业技术进步和农业技术效率的持续改善的共同作用结果,这也表明如果各项支农惠农政策能够继续获得执行,沿海地区农业增长可能会步入农业技术进步和农业综合技术效率改善的新阶段。如果这种“双驱动”(即农业技术的进步和农业技术效率的改善)的发展模式能够持续下去,那么沿海地区农业增长模式则会逐渐实现由要素投入型模式向效率驱动型模式的关键性转变[4]。

(2)沿海地区农业生产全要素生产率及其构成的空间演变趋势

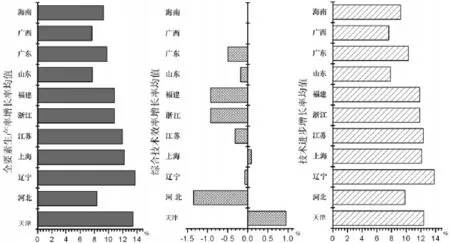

通过DEAP2.1软件的计算,还可以得到沿海地区11省市区1978—2009年农业生产全要素生产率、综合技术效率、技术进步,及其增长率的变动情况,用以对沿海地区各区域农业综合生产能力进行分析和评价 (如图2所示)。

由图2可以看出,1978—2009年沿海地区11省市农业全要素生产率增长率均值都为正值,这说明沿海地区各省市32年间农业全要素生产率发展状况较好,均处于增长状态,其中全要素生产率平均增长率排名为辽宁省、天津市、上海市、江苏省、浙江省、广东省、福建省、海南省、河北省、山东省和广西省,平均增长率分别为 13.73%、13.43%、12.21%、11.97%、10.81%、9.76%、9.71%、9.26%、8.34%、7.69%和7.63%。从构成上来说,技术进步是沿海地区11省市农业全要素生产率进步的主要推动力,这11省市按农业生产技术进步平均增长率排名为辽宁省、天津市、江苏省、上海市、浙江省、广东省、河北省、福建省、海南省、山东省和广西省,平均增长率分别为13.82%、12.36%、 12.32%、 12.11%、 11.85%、10.31%、9.83%、9.79%、9.26%、7.89%和7.63%。此外,与技术进步相比,综合技术效率的改善对提高全要素生产率的作用要小得多,在这11个省市只有天津市和上海市农业全要素生产力的增长是技术进步和综合技术效率共同作用的结果,但其平均增长率分别只有0.96%和0.09%;广西省和海南省农业全要素生产力的增长完全是由技术进步推动的,综合技术效率平均增长率为0,即没有作为;而辽宁、福建、山东、江苏、广东、浙江、河北7省农业综合技术效率分别为-0.07%、-0.08%、-0.18%、-0.31%、-0.50%、-0.93%以及-1.35%,说明这7个省农业综合技术效率的损失在一定程度上抵消了技术进步的增加,阻碍了全要素生产率的提高。可见,我国沿海地区省市在今后农业发展的过程中,除了继续加强农业科技投入,加速农业技术推广,继续发挥科学技术对农业生产力发展巨大的推动作用外,还应该注重先进管理方法在农业生产中的应用和推广,实现投入资源的优化组合及合理配置,注意农业综合技术效率的不断提升。

图2 1978—2009年沿海地区11省市农业生产全要素生产率及其构成增长率均值

由图3可以看出,1978—2009年31年间大多数年份沿海地区农业全要素生产率和技术进步都要优于全国均值;但在综合技术效率上,改革开放后至20世纪末,沿海地区和全国均值的差距并不明显,只是在进入21世纪后沿海地区的农业综合技术效率才较明显地高于内陆地区。由于影响沿海地区和我国农业生产全要素生产率的主要构成部分都是技术进步,因此沿海地区农业在全要素生产率上的优势主要是由较高的技术进步效率造成的。近年来沿海地区逐步重视农业生产综合技术效率的改善,大力推进农业生产“双驱动”(即农业技术的进步和农业技术效率的共同驱动)的发展模式,力图实现由要素投入型模式向效率驱动型模式的关键性转变。此外,在农业全要素生产率及其构成的年均增长率上,沿海地区1978—2009年农业全要素生产率、技术进步以及综合技术效率的年均增长率分别为10.50%、10.40%和0.23%,全国均值则分别为7.97%、7.79%和0.28%,沿海地区农业虽然在农业全要素生产率和技术进步的年均增长率上高于全国均值,但是综合技术效率的年均增长率却低于全国水平。可见,沿海地区农业在资源综合利用及生产技术进步方面领先于其他地区,但是在农业生产综合管理有效程度的提高上还存在很大的改进空间和改善潜力。

图3 沿海地区及全国农业全要素生产率及其构成发展趋势比较

四、主要结论及启示

第一,1978—2009年我国沿海地区农业生产综合效率在时序演进上大致可以划分为三个阶段,即1978—1986年的缓慢上升阶段、1987—1996年的加速上升阶段以及1997—2009年的曲折前进阶段,而这一变化趋势基本上与我国农业生产整体发展态势相吻合。农业生产综合效率、技术效率及规模效率年均值分别为0.78、0.99和0.79,高于全国0.74、0.99和0.75的平均水平,呈一种曲折上升的发展状态,并逐渐朝DEA有效的方向发展。这说明沿海地区农业生产整体水平较好,生产主体利用资源要素能力较高;技术效率一直较高说明生产主体对新品种、新技术、新方法的认知程度高、接受速度快、普及效果好,这主要是由于改革开放30年来,沿海各省市区政府大力实施“科技兴农”战略,农业科技创新能力不断增强,科技成果的应用推广为农业产业素质的提升提供了重要支撑;在规模效率方面,需要继续扩大生产投入以提高规模效率,发挥农业生产的潜能,特别是政府相关部门要加大对农业生产建设的整体投入力度,着力于改善农业经济发展的软、硬环境。

第二,沿海地区农业生产全要素生产率提高幅度较明显,但其增长主要依赖于技术进步,属于技术诱导型增长模式,因此提高综合技术效率水平是沿海地区农业全要素生产率提高的潜在动力。实证结果表明,1978—2009年沿海地区农业虽然在全要素生产率和技术进步的年均增长率上高于全国均值,但是综合技术效率的年均增长率却低于全国水平,这说明沿海地区农业全要素生产率增长的一个显著构成特点是“增长效应”明显,但“水平效应”不足,即已经形成了较为完整的农业科学研究体系,并在农业科研与技术的创新方面取得了较大的进步,但生产要素配置和组织管理水平方面还存在欠缺,农业发展还没有摆脱依靠生产规模扩张和大量消耗自然资源为主的粗放式经营方式,在对现有资源的合理配置以及对现有前沿农业技术的适应性改良和推广应用方面还有很大的改进空间。因此,在今后的发展过程中,沿海地区农业生产在加大要素投入数量的同时还应该重视投入生产要素的优化组合和合理配置,实现先进组织管理方法与新品种、新技术在应用上的同步,不断优化农业产业结构,深化农业产业化经营,构建“企业+合作社+基地”的产业化经营模式;控制行业固定资产投资规模并提高利用率,适度节约劳动成本,改变过去单纯依靠扩大种养殖面积、中间物质等生产外延要素的投入来拉动农产品总产量的粗放型经营方式逐步向集约型现代农业转变。

[1]国家统计局.新中国六十年统计资料汇编[C].北京:中国统计出版社,2010.

[2]国家统计局农村社会经济调查司.改革开放三十年农业统计资料汇编[C].北京:中国统计出版社,2009.

[3]汪艳涛,王记志.区域农业资源利用效率的时空比较研究——以湖南省14个地(市、州)城区为例[J].江西农业大学学报,2009,(8):62-66.

[4]郑循刚,胡培.四川省农户农业生产全要素生产率增长分解——基于2005—2007年的面板数据分[J]. 农村经济,2010,(1):39-42.