门诊处方不合理用药调查分析

2011-07-30吴明东张秀兰李其国广东省茂名市人民医院药剂科茂名525000

吴明东,张秀兰,李其国(广东省茂名市人民医院药剂科,茂名 525000)

为进一步规范医生诊疗行为、加强药品临床应用管理、提升临床药物治疗水平、保障医疗安全,我院临床药学室贯彻《处方管理办法》的实施,每月对门诊处方实行点评、分析,纠正不合理处方,提高了门诊处方质量,促进了合理用药水平。

1 资料与方法

随机抽取我院2010年4—6月门诊西药处方38 260张,剔除麻醉药品处方和精神药品处方。根据卫生部《处方管理办法》(2007年5月1日起施行)、《中华人民共和国药典·临床用药须知》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《新编药物学》(第16版)及参考药品说明书、教科书,按照《医院处方点评管理规范》的要求,对其中的不合理处方进行系统分类和统计分析。

2 结果

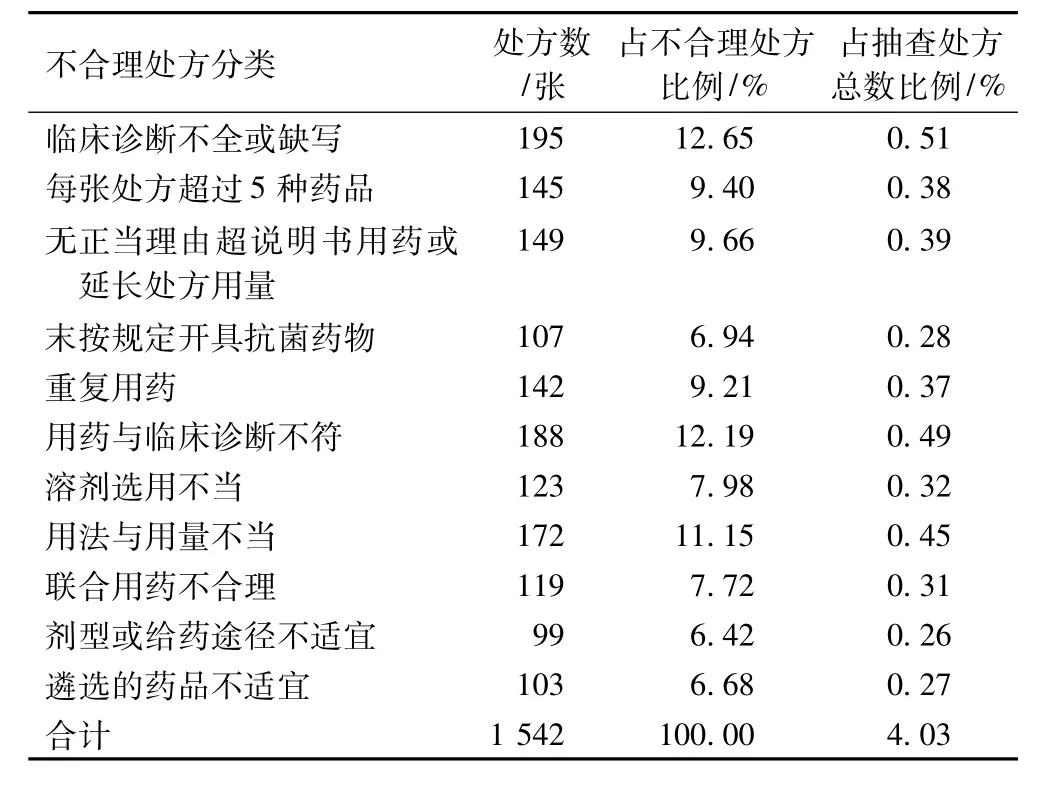

在38 260张处方中,存在不合理用药处方1 542张,占总审核处方的4.03%,其中不规范处方包括临床诊断不全或缺写、每张处方超过5种药品、无正当理由超说明书用药或延长处方用量、未按规定开具抗菌药物等;用药不适宜处方有用法与用量不当、用药与临床诊断不符、联合用药不合理、遴选的药品不适宜等;还有重复用药、溶剂选用不当等其他方面也存在问题,不合理处方分析结果见表1。

表1 不合理处方分析结果Tab 1 Analytic results on irrational prescriptions

3 讨论

3.1 不规范处方

《处方管理办法》中对处方的诊断有严格要求,自我院2010年实施电子处方以来,处方书写方面有较大的提高,没有使用商品名的情况。但也存在临床诊断不全或缺写的现象,如写成“体验”、“上炎”、“痛症”等。诊断是医生开据处方的重要依据,正确清晰地书写诊断,不仅有利于医生准确合理开药,而且还有利于药师正确审方及调配、提高处方质量、减少医疗事故,同时也是尊重患者知情权的需要。有的医生对“单张处方不得超过5种药品”理解成5组药品,或1例患者开具2张处方且2张处方最多药品达9种,这部分处方占抽查处方的0.38%。按照相关规定,每张处方内所开具的全部药品,应包括该处方内的各种口服剂和注射剂[1]。随着药品联用品种和数量的增加,不良反应的发生率也会随之增高。说明门诊处方应尽量减少联合用药的品种,尽可能治疗用药简单化,减少医疗资源浪费,降低药品不良反应的发生。《处方管理办法》规定:门诊处方一般不得超过7 d用量,对于某些慢性病、老年病或特殊情况,可适当延长,但医师应当注明理由。在调查中发现药品超过7 d用量的处方,或者慢性病等特殊患者开具的门诊处方药物达1个月用量,个别医师未注明理由。1例诊断为外阴炎的患者,应用头孢噻肟钠+奥硝唑氯化钠二联静脉滴注,再加用红霉素软膏外涂,这是典型的未按规定开具抗菌药物。抗菌药物治疗方案应综合患者病情、病原菌种类及抗菌药物的特点制订,轻症感染可接受口服给药者,应选用口服吸收完全的抗菌药物,不必采用静脉给药。抗菌药物的联合应用要有明确指征:单一药物可有效治疗的感染,不需联合用药。还有一些诊断为上呼吸道感染的患者,使用第3代头孢菌素(三线药)头孢他美酯等,上呼吸道感染大都由病毒所致,不需使用抗菌药物,予以对症治疗即可痊愈。根据《抗菌药物临床应用指导原则》,评价抗菌药物临床应用是否合理的主要指标有2个:有无指征应用抗菌药物;选用的品种是否正确、合理。合理应用抗菌药物是提高疗效、降低不良反应发生率以及减少或减缓耐药性发生的关键。

3.2 重复用药

重复用药如布洛芬缓释混悬液+酚麻美敏片,两者均为非甾体抗炎药,其中酚麻美敏片含对乙酰氨基酚325 mg,与其他非甾体抗炎药联用,可增加肾毒性的风险;又如氯雷他定+咪唑斯汀+赛庚啶,三者均是组胺受体拮抗剂。应注意一般作用机制及作用方式相同的药物不宜合用,以减少不良反应的累加。不同规格、剂型的同种药品有不同商品名,使医生混淆不清。

3.3 用药与临床诊断不符

如诊断为上呼吸道感染,处方用药为利巴韦林和多潘立酮,利巴韦林为抗病毒药,多潘立酮为促胃肠动力药;诊断为支气管炎,处方用药为牡蛎碳酸钙泡腾片,牡蛎碳酸钙泡腾片为补钙剂;诊断为鼻炎,处方用药为头孢泊肟酯分散片和腺苷钴铵片,腺苷钴铵片为抗贫血药,主要用于巨幼红细胞贫血、多发性神经炎等;诊断为风湿病,处方用药为赖氨酸肌醇维生素B12口服液和双歧杆菌四联活菌片,双歧杆菌四联活菌片为微生态药物,用于治疗与肠道菌群失调相关的腹泻、便秘、功能性消化不良。出现用药与临床诊断不符这种错误的原因可能是患者有2种以上疾病,或者患者要求医生开自己所需的药品,而医生只写了1种诊断,给药师审方、判断用药的适宜性带来一定的困难。

3.4 溶剂选用不当

如青霉素类药+葡萄糖注射液静脉滴注,葡萄糖注射液的pH值为3.2~5.5,青霉素类药在近中性(pH值为6~7)溶液中较为稳定,酸性或碱性增强,均可使之加速分解,故应用时最好用注射用水或等渗氯化钠注射液溶解青霉素类药[2]。注射用泮托拉唑钠40 mg+5%葡萄糖注射液250 mL静脉滴注,而蔺晓燕经实验研究后认为注射用泮托拉唑钠与葡萄糖注射液或葡萄糖氯化钠注射液不宜配伍[3],当两者配伍后,出现pH值变化及含量降低、变色,故应选0.9%氯化钠注射液作为溶剂。

3.5 用法与用量不当

如硝苯地平控释片、单硝酸异山梨酯缓释片用法为每次半片口服。缓、控释片采用半片用法,为特殊剂型使用方法不合理,不仅破坏了该剂型的特殊骨架结构和释放系统,也降低了药效,增加了药物的不良反应。又如苯磺酸氨氯地平用法为每日2次,1次2片,因该药维持时间长,血浆半衰期长达35~50 h,故每日只需服药1次。再如头孢替唑钠每日1次,静脉滴注。青霉素类、典型头孢菌素类、大多数非典型β-内酰胺类及克林霉素属时间依赖性抗菌药物,每日1次的用法不妥,因其杀菌效果主要取决于血药浓度超过所针对细菌的最低抑菌浓度(MIC)的时间,此类抗菌药物无抗生素后效应(PAE),其抗菌原则是将时间间隔缩短,不必将每次剂量增大,一般3~4个血浆半衰期用药1次,每日用药总量分3~4次给药[4]。每日用1次根本无法达到有效抗菌浓度,反而容易引起细菌耐药性的产生。

3.6 联合用药不合理

如加替沙星+克林霉素联用,加替沙星为氟喹诺酮类药,主要作用机制为抑制DNA旋转酶的活性,阻碍细菌DNA的复制,从而起杀菌作用,而克林霉素可抑制细菌蛋白质的合成,具有抑菌作用,同样会削弱杀菌的活性,故杀菌剂与抑菌剂有相互拮抗作用。又如克拉霉素+氨茶碱,前者为大环内酯类抗菌药物,可使后者的血药浓度上升而显示更强的作用。再如头孢泊肟酯干混悬剂+双歧杆菌四联活菌片,双歧杆菌四联活菌片为口服活菌制剂,头孢泊肟酯干混悬剂为抗菌药物,抗菌药物对其有抑制或灭活作用,另外,活菌制剂可降低抗菌药物的效果,如必须伍用,两者要间隔2 h以上。再如奥美拉唑+莫沙必利,奥美拉唑抑制胃酸分泌,使溃疡面修复,在胃内滞留时间与疗效有关,而莫沙必利为促胃肠道动力药,促进胃肠蠕动,使奥美拉唑在胃内停留时间缩短而达不到治疗效果[5]。

3.7 剂型或给药途径不适宜

如医师开具制霉菌素片研粉末外涂或庆大霉素注射液外涂,皮肤黏膜局部应用抗菌药物后,很少被吸收,在感染部位不能达到有效浓度,反而容易引起过敏反应或导致耐药菌产生,因此治疗全身性感染或脏器感染时应避免局部应用抗菌药物。母乳性黄疸者口服茵桅黄注射液,针剂口服,用药不方便,患者依从性差,口服给药应选用片剂、口服液等剂型为宜。

3.8 遴选的药品不适宜

如诊断为霰粒肿的患者,开具加替沙星滴眼液及头孢克肟颗粒进行抗感染治疗,头孢克肟在体内分布以痰、中耳分泌物、胆汁等浓度较高,对眼部感染达不到治疗效果。又如1例1岁半患儿,处方开具甲氧氯普胺肌内注射,日剂量超过了0.5 mg·kg-1,易致急性肌张力和运动障碍等椎体外系不良反应。再如诊断为盆腔炎的哺乳期妇女,开具克林霉素静脉滴注,如有可能需避免使用,乳汁中药物浓度可能很低尚不会引起有害作用,但有发生血性腹泻的报告[6]。

本次调查结果表明,我院门诊用药基本合理,但仍存在不少问题。一方面,医师应加强业务学习,认真贯彻执行《处方管理办法》和《抗菌药物临床应用指导原则》,根据药品适应证、药理作用、用法与用量、禁忌证、不良反应和注意事项等开具处方,避免不合理用药和滥用药物,减少药品不良反应和药源性疾病的发生。另一方面,提高药学人员的整体素质,充分发挥自己的药学专长,转变观念、拓宽思路,开创“为临床医护人员、为患者提供药学服务”的新模式。严把处方审查关及分析处方用药适宜性的水平,提高处方质量,保证患者合理用药。

[1]王 羽.《处方管理办法》答疑[M].北京:中国法制出版社,2007:41-42.

[2]陈新谦,金有豫,汤 光.新编药物学[M].第17版.北京:人民卫生出版社,2011:38,40.

[3]蔺晓燕.注射用泮托拉唑钠与葡萄糖或葡萄糖氯化钠注射液不宜配伍[J].中国民康医学,2008,20(16):1938.

[4]龙 爽,何菊英,夏培元,等.我院12232张门急诊处方分析[J].中国药房,2010,21(1):94.

[5]卞德轩.2007年门诊不合理处方调查分析[J].中国医药指南,2008,6(12):157.

[6]许景峰.抗感染药物临床使用原则[M].北京:中国医药科技出版社,2003:362.